なぜ陸軍が“潜水艦”を造ったのか 「まるゆ」の真実

国家の命運を賭けた太平洋戦争で、陸軍と海軍が対立していたのは有名な話だが、補給のための船を出し渋る海軍に業を煮やした陸軍が、独自に潜水艦建造に乗り出していたことはご存じだろうか。

海軍には頼らないという方針のもと、大急ぎで建造した潜航輸送艇・通称「まるゆ」は、沈むのにもひと苦労、時速15キロほどのノロノロ運転、中にはトイレすらなく…。

陸海軍対立の末の「失敗作」として語られることもある「まるゆ」。今回発掘された新史料から浮かびあがってきたのは、携わった人々の努力と、組織の歯車になる中で苦悩する姿だった。

(NHKスペシャル「新・ドキュメント太平洋戦争」取材班 長野怜英)

海軍には頼らないという方針のもと、大急ぎで建造した潜航輸送艇・通称「まるゆ」は、沈むのにもひと苦労、時速15キロほどのノロノロ運転、中にはトイレすらなく…。

陸海軍対立の末の「失敗作」として語られることもある「まるゆ」。今回発掘された新史料から浮かびあがってきたのは、携わった人々の努力と、組織の歯車になる中で苦悩する姿だった。

(NHKスペシャル「新・ドキュメント太平洋戦争」取材班 長野怜英)

まるゆ建造に「生命を託す」男

新たな史料を発見したのは、太平洋戦争中の日本軍の兵器を調査してきた研究家・国本康文さん。「第七陸軍技術研究所・参謀本部第十課」がまとめた「Germania造船所に於ける潜水艦建造に就きて」だ。ドイツ軍の潜水艦の設計図や、各種の実験データなどがとじ込まれている。

巻末には、赤字で「之書ハゆ号研究ニ貢献セシコト大ナリ」「此書ニ我生命ヲ託ス(この書に、我が生命を託す)」と書かれ、「Bnsak」のサインが見える。陸軍技術研究所で船舶の研究をしていた、塩見文作(ぶんさく)陸軍技術少佐のものと思われる。

巻末には、赤字で「之書ハゆ号研究ニ貢献セシコト大ナリ」「此書ニ我生命ヲ託ス(この書に、我が生命を託す)」と書かれ、「Bnsak」のサインが見える。陸軍技術研究所で船舶の研究をしていた、塩見文作(ぶんさく)陸軍技術少佐のものと思われる。

ムチャ振りされた塩見技術少佐

塩見技術少佐は戦後、回想録の中で陸軍潜航輸送艇に関わることになった経緯を記している。発端は、南太平洋のガダルカナル島などで、補給がうまくいかず、陸軍部隊が孤立したことだった。1943年3月、塩見はある参謀から呼び出された。

「(西南太平洋の)部隊長が飯盒(はんごう)に残った最後の一粒のご飯を大切そうに口に運ばれるのを涙なしには見ていられなかった。このようなことのあるのは実に技術部隊の責任である。速やかに輸送潜水艦を作れ」(※「陸軍輸送潜水艇(ゆ)の思い出」『兵器と技術』274号)

※原文は○の中にゆ 以下同じ

「(西南太平洋の)部隊長が飯盒(はんごう)に残った最後の一粒のご飯を大切そうに口に運ばれるのを涙なしには見ていられなかった。このようなことのあるのは実に技術部隊の責任である。速やかに輸送潜水艦を作れ」(※「陸軍輸送潜水艇(ゆ)の思い出」『兵器と技術』274号)

※原文は○の中にゆ 以下同じ

目的には異存ないが、塩見の頭には「なぜ陸軍が潜水艦を?」という当然の疑問がわいた。

「反問した。海軍の潜水艦が補給しているのならこれを強化してはいかがと。しかし、その参謀がいうのには『たとえば同じように悪い状況にある海軍部隊と陸軍部隊とが二つの別の島に存在した時、補給にあたる海軍潜水艦の艦長のとる舵は人情としてどうしても海軍部隊のほうに自然に取られて、どうしても陸軍部隊は後になる』という」(「潜水輸送艇(ゆ)の急速建造」『陸軍兵器総覧』)

前線では多くの兵士が、食糧さえなく、飢えと戦っているのが現実だった。塩見は参謀から手を握って頼むと言われ、直属の上司にも「国を救うのだ」と懇願され、引き受けることになった。

示された仕様は、食糧10トン以上を輸送できること、西南太平洋海域、インド洋方面、アリューシャン方面へ到達できること。これだけでも大変な技術が必要になるが、さらに塩見はとんでもない条件を課された。

「反問した。海軍の潜水艦が補給しているのならこれを強化してはいかがと。しかし、その参謀がいうのには『たとえば同じように悪い状況にある海軍部隊と陸軍部隊とが二つの別の島に存在した時、補給にあたる海軍潜水艦の艦長のとる舵は人情としてどうしても海軍部隊のほうに自然に取られて、どうしても陸軍部隊は後になる』という」(「潜水輸送艇(ゆ)の急速建造」『陸軍兵器総覧』)

前線では多くの兵士が、食糧さえなく、飢えと戦っているのが現実だった。塩見は参謀から手を握って頼むと言われ、直属の上司にも「国を救うのだ」と懇願され、引き受けることになった。

示された仕様は、食糧10トン以上を輸送できること、西南太平洋海域、インド洋方面、アリューシャン方面へ到達できること。これだけでも大変な技術が必要になるが、さらに塩見はとんでもない条件を課された。

・8月迄に少なくとも20隻を必要とする(将来的には400隻)

・海軍技術に依ることなく実施する

・既陸海軍監理工場を使わぬこと

・弱体工場を指導し試作を決行する

・海軍技術に依ることなく実施する

・既陸海軍監理工場を使わぬこと

・弱体工場を指導し試作を決行する

これらの条件を示されたのは4月。4か月後に潜航輸送艇を20隻、専門外の工場で造れというのだ。

冒頭に紹介した史料で、塩見がドイツの潜水艦を研究していたことについて、文書を発見した国本さんは、「陸軍が潜水艦を建造していることは海軍には極秘であったため、もし海軍の潜水艦の資料を要望したり質問をすれば、そこから研究の計画が発覚する可能性があった。そのため、ドイツの潜水艦の技術に頼らざるを得なかったのだろう」と指摘する。

冒頭に紹介した史料で、塩見がドイツの潜水艦を研究していたことについて、文書を発見した国本さんは、「陸軍が潜水艦を建造していることは海軍には極秘であったため、もし海軍の潜水艦の資料を要望したり質問をすれば、そこから研究の計画が発覚する可能性があった。そのため、ドイツの潜水艦の技術に頼らざるを得なかったのだろう」と指摘する。

混乱に陥る陸軍の工場

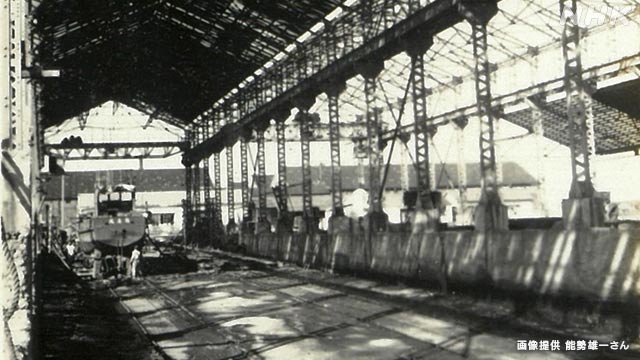

輸送艇のプロペラを製造することになったのが、大阪城天守閣を取り囲むようにあった陸軍の工場(大阪陸軍造兵廠)だった。この工場の研究を続けてきた久保在久さんが入手した資料にはこうある。

「島嶼作戦の拡大に伴い四月より潜航輸送艇の建造に着手」「輸送力の急速増加の必要より各種作戦用舟艇の緊急生産に着手せり」(「大阪陸軍造兵廠ノ現況(昭和20年9月30日)」)

「島嶼作戦の拡大に伴い四月より潜航輸送艇の建造に着手」「輸送力の急速増加の必要より各種作戦用舟艇の緊急生産に着手せり」(「大阪陸軍造兵廠ノ現況(昭和20年9月30日)」)

工場一丸となって製造開始か…と思いきや、性急なスケジュールは混乱を生じさせたようだ。この工場で働いていた男性の日記には、意外な言葉が並んでいた。

「試製兵器の起工取り消しの多い今、一部を除いて仕事らしい仕事もない現状」

「今日も仕事なく、三工場関係以外、ほとんど遊んでいる。人員不足の今、もったいないことだ。作業中止も多くなり、起工も0件となった」

「試製兵器の起工取り消しの多い今、一部を除いて仕事らしい仕事もない現状」

「今日も仕事なく、三工場関係以外、ほとんど遊んでいる。人員不足の今、もったいないことだ。作業中止も多くなり、起工も0件となった」

この日記を残したのは、竹鼻信三(28歳)さん。京都の呉服店に勤めていたが、徴用されて陸軍の工場で働いていた。記述からうかがえるのは、急なスケジュール変更が多発し、結果として稼働しない部署が多かったという実態だ。徴用された当初は張り切って仕事と向き合っていた竹鼻だったが、さまざまなトラブルに見舞われる中で、前向きな気持ちを失っていったようだ。

「大型ボイラー?」「大きなタンク?」 ごまかしながらの発注

塩見は輸送艇の船体製造を、日立製作所や日本製鋼所などの大規模な工場に依頼した。しかし、海軍にも秘密の計画であったことから、さまざまな無理が生じていた。

まるゆに詳しい中島篤巳さんが発見したのが、山口県にあった日立製作所の工場関係者の戦後の証言だ。

「陸軍いわく、『大型ボイラーのような物を大量に発注したい。金額は2億円。』」「工場は仕事は欲しいが慣れない仕事は工場の全員が経験のないものだからやりたがらない」

ごく限られた人にしか真相を明かせないためか、塩見らは潜航輸送艇であることを隠し、「大型ボイラーのような物」とごまかしていたようだ。難色を示す日立の関係者に、かなり強引に製造を迫っている。

「軍いわく『機関車釜は作れるだろう。その釜にプロペラをつけたものがこれだ。これを作ることは軍事極秘である』そして軍は、『これを作ることを断るのであれば、当分の間秘密を保持するため、諸君らを軟禁する』」

まるゆに詳しい中島篤巳さんが発見したのが、山口県にあった日立製作所の工場関係者の戦後の証言だ。

「陸軍いわく、『大型ボイラーのような物を大量に発注したい。金額は2億円。』」「工場は仕事は欲しいが慣れない仕事は工場の全員が経験のないものだからやりたがらない」

ごく限られた人にしか真相を明かせないためか、塩見らは潜航輸送艇であることを隠し、「大型ボイラーのような物」とごまかしていたようだ。難色を示す日立の関係者に、かなり強引に製造を迫っている。

「軍いわく『機関車釜は作れるだろう。その釜にプロペラをつけたものがこれだ。これを作ることは軍事極秘である』そして軍は、『これを作ることを断るのであれば、当分の間秘密を保持するため、諸君らを軟禁する』」

同じことが、日本製鋼所の広島の工場でも起きていた。当時の工場長が、その舞台裏を戦後につづっている。

「はじめ、その陸軍の偉い人は、大至急必要となったので、できるだけ大きなタンクを作ってくれというのである。タンクといってもいろいろあるが、一体どんなタンクを作るのかというと、普通の水槽のようなもので、その前後は水が切れるようにとがっている。それに出入りできる口を作り…つまり早くいえば潜水艦のようなものさ、といって御本人も苦笑いしてしまった」(松田義一「砲身造り一万本」『経済往来』 1956年8月号)

「はじめ、その陸軍の偉い人は、大至急必要となったので、できるだけ大きなタンクを作ってくれというのである。タンクといってもいろいろあるが、一体どんなタンクを作るのかというと、普通の水槽のようなもので、その前後は水が切れるようにとがっている。それに出入りできる口を作り…つまり早くいえば潜水艦のようなものさ、といって御本人も苦笑いしてしまった」(松田義一「砲身造り一万本」『経済往来』 1956年8月号)

「軍はあせりにあせって…」ある町工場の苦闘

塩見に示された条件に「弱体工場を指導し試作を決行」とあったとおり、陸軍は町工場にも船体の製造を依頼している。

東京月島にある安藤鉄工所。岐阜出身の安藤儀三が一代で築き、親や兄弟を呼び寄せて、家族一丸となって戦時下の工場経営に汗を流していた。

東京月島にある安藤鉄工所。岐阜出身の安藤儀三が一代で築き、親や兄弟を呼び寄せて、家族一丸となって戦時下の工場経営に汗を流していた。

遺族のもとにあった安藤の手記からは、陸軍の依頼を会社飛躍のチャンスととらえる経営者の興奮が伝わってくる。

「遂に安鉄も陸海軍の監理工場となり、軍需会社として指定を受けた」

「予算二百五十万円を以て、造船台と造機の増設、造船部隣接の地所二千四百坪の買い入れその他にあてた。これで、我が安鉄は本社工場、造船部をあわせて実に一万二千坪の敷地を有することになったのである」(安藤儀三・手記より)

「遂に安鉄も陸海軍の監理工場となり、軍需会社として指定を受けた」

「予算二百五十万円を以て、造船台と造機の増設、造船部隣接の地所二千四百坪の買い入れその他にあてた。これで、我が安鉄は本社工場、造船部をあわせて実に一万二千坪の敷地を有することになったのである」(安藤儀三・手記より)

日立製作所に示された「2億円」といい、安藤が記す「250万円」といい、金に糸目をつけず、なりふり構わず突進する陸軍の姿勢がうかがい知れる。しかし、経験のない工場が何千キロと海を潜航する船体をいきなり量産するのは土台無理な話だった。

「とても試作をしていたのでは間に合わないので、陸軍からは急速に、一か月十隻の割合を以って建造するよう命令があり」

「極秘工場の指令の下に、輸送潜航艇建造は進められたが、どう企画しても月産十隻は無理」

「軍は戦況の緊迫化に伴い、あせりにあせって、切に進水を急ぐけれども、自分たちにとってははじめて作る潜航艇である。そうやすやすと思う様に出来るわけがない」(安藤儀三・手記より)

「とても試作をしていたのでは間に合わないので、陸軍からは急速に、一か月十隻の割合を以って建造するよう命令があり」

「極秘工場の指令の下に、輸送潜航艇建造は進められたが、どう企画しても月産十隻は無理」

「軍は戦況の緊迫化に伴い、あせりにあせって、切に進水を急ぐけれども、自分たちにとってははじめて作る潜航艇である。そうやすやすと思う様に出来るわけがない」(安藤儀三・手記より)

設計ミスを抱えたまま

海軍の知見を頼れない塩見らは、関係者の実家でプロペラの試作を秘密裏に行っていた。

塩見とともにまるゆ製造を担った陸軍技術研究所の山本悌二郎が、戦後の手記で内実を明かしている。

「当時プロペラーのメーカーが中々なかったので、試作位ならということで小生の実家でこっそり作りました。(略)陸軍のものはこっそりとしか出来なかったのです」

「プロペラーの設計図が出来て一目見て、これはミスデザインだと直感し、検討しましたが、いよいよダメだとの確信を得て、上司の人に変更を上申しましたが、一技師と船舶のオーソリティーではケンカにならず、一蹴されてしまいました」(姫路市平和資料館所蔵 山本悌二郎手記 旧第十陸軍技術研究所『拾涓 第二集』)

塩見とともにまるゆ製造を担った陸軍技術研究所の山本悌二郎が、戦後の手記で内実を明かしている。

「当時プロペラーのメーカーが中々なかったので、試作位ならということで小生の実家でこっそり作りました。(略)陸軍のものはこっそりとしか出来なかったのです」

「プロペラーの設計図が出来て一目見て、これはミスデザインだと直感し、検討しましたが、いよいよダメだとの確信を得て、上司の人に変更を上申しましたが、一技師と船舶のオーソリティーではケンカにならず、一蹴されてしまいました」(姫路市平和資料館所蔵 山本悌二郎手記 旧第十陸軍技術研究所『拾涓 第二集』)

当時、戦地では、アッツ島やタラワ島で部隊が孤立し、全滅する事態が相次いでいた。こうした現実を前に建造が急がれ、山本が懸念したプロペラの「ミスデザイン」がそのまま採用されていく。

そして1943年10月末、日立製作所の工場で、第一号艇の組み立てが完了する。

そして1943年10月末、日立製作所の工場で、第一号艇の組み立てが完了する。

年の瀬の12月30日、山口県の柳井湾で浮沈試験が行われた。成功に「生命を託」してきた塩見は、固唾をのんで見守った。

「いよいよ潜航試験である。(中略)何か尾部のほうのバルブの開け方に手ちがいがあったらしく、尾部が沈まない。その後ついに尾部から泡沫があがって完全潜航にうつった。筆者は目頭が一瞬あつくなった。」(「潜水輸送艇(ゆ)の急速建造」『陸軍兵器総覧』)

「いよいよ潜航試験である。(中略)何か尾部のほうのバルブの開け方に手ちがいがあったらしく、尾部が沈まない。その後ついに尾部から泡沫があがって完全潜航にうつった。筆者は目頭が一瞬あつくなった。」(「潜水輸送艇(ゆ)の急速建造」『陸軍兵器総覧』)

潜ったのか沈んだのか

成功に感激する塩見。しかし、試験に参加することになった海軍士官たちは騒然となったという。同席した陸軍の宇野寛中尉が、その時の様子を記している。

「一号艇の潜航は、水上航行の姿勢からすぐに潜航に移るものではなく、航行を停止して沈降の姿勢で潜水を始めるものであった。しかし、ツリム(注:潜水艦のバランスをとるタンクのこと)の計算に手違いが生じたのか、船首を海上に突き出したままなかなか沈まず、船首が沈むと見るや、こんどは反対の船尾が海上に浮き出る有様であった。そのあと、忽然と姿を海中に没して視界から消えた。『落ちた』(沈没を意味する)と海軍武官はいっせいに叫んで騒然となったが、潜水知識のない陸軍武官は、『潜った、潜った』『成功だ』と手を叩き、歓声を上げて大よろこびする有様であった。あまりにも対照的な光景に、陸海軍の狭間を垣間見て、まるゆの開発に陸海軍が意地を張り合うバカげた縮図を見た思いがした」

「十五分ほどして一号艇は海上に浮上し、惨事にいたらずほっと安堵する思いであったが、(ゆ)の公開潜航は見事な失敗であった」(宇野寛「陸軍潜水輸送艇(ゆ)八号艇の航跡」 (『丸 別冊』 第19号))

実家でプロペラの試作にあたった山本もこう書いている。

「(ゆ)試運転をエライ人を前にしてやりましたが、果たして過負荷で大失敗。黒煙をはきながらスピードも回転も出ずサンザンでした」(姫路市平和資料館所蔵 山本悌二郎手記 旧第十陸軍技術研究所『拾涓 第二集』)

輸送艇の中は、大変な事態となっていた。艇内にいた日立の関係者がつづっている。

「急に艦が傾斜し、部屋の中に重油が流れ込んできた。その時はわからなかったが、燃料タンクのパイプが破裂したのが原因だった。とにかく、びっくりし、せまい室内で重油はどんどん流れて来るし、圧力で耳はあっぱくされ、頭はフラフラになり、もう駄目かと思った」(『日立製作所笠戸工場史』)

試験に立ち会った者たちは、同じ光景を目にしていたはずだが、その認識は全く違っていた。「目頭が熱くなった」という塩見、「サンザンでした」という山本。真相は、艦内にいた日立の技術者が「もう駄目かと思った」と記録しているとおり、成功とは程遠いものだったのだろう。

「一号艇の潜航は、水上航行の姿勢からすぐに潜航に移るものではなく、航行を停止して沈降の姿勢で潜水を始めるものであった。しかし、ツリム(注:潜水艦のバランスをとるタンクのこと)の計算に手違いが生じたのか、船首を海上に突き出したままなかなか沈まず、船首が沈むと見るや、こんどは反対の船尾が海上に浮き出る有様であった。そのあと、忽然と姿を海中に没して視界から消えた。『落ちた』(沈没を意味する)と海軍武官はいっせいに叫んで騒然となったが、潜水知識のない陸軍武官は、『潜った、潜った』『成功だ』と手を叩き、歓声を上げて大よろこびする有様であった。あまりにも対照的な光景に、陸海軍の狭間を垣間見て、まるゆの開発に陸海軍が意地を張り合うバカげた縮図を見た思いがした」

「十五分ほどして一号艇は海上に浮上し、惨事にいたらずほっと安堵する思いであったが、(ゆ)の公開潜航は見事な失敗であった」(宇野寛「陸軍潜水輸送艇(ゆ)八号艇の航跡」 (『丸 別冊』 第19号))

実家でプロペラの試作にあたった山本もこう書いている。

「(ゆ)試運転をエライ人を前にしてやりましたが、果たして過負荷で大失敗。黒煙をはきながらスピードも回転も出ずサンザンでした」(姫路市平和資料館所蔵 山本悌二郎手記 旧第十陸軍技術研究所『拾涓 第二集』)

輸送艇の中は、大変な事態となっていた。艇内にいた日立の関係者がつづっている。

「急に艦が傾斜し、部屋の中に重油が流れ込んできた。その時はわからなかったが、燃料タンクのパイプが破裂したのが原因だった。とにかく、びっくりし、せまい室内で重油はどんどん流れて来るし、圧力で耳はあっぱくされ、頭はフラフラになり、もう駄目かと思った」(『日立製作所笠戸工場史』)

試験に立ち会った者たちは、同じ光景を目にしていたはずだが、その認識は全く違っていた。「目頭が熱くなった」という塩見、「サンザンでした」という山本。真相は、艦内にいた日立の技術者が「もう駄目かと思った」と記録しているとおり、成功とは程遠いものだったのだろう。

徴用された労働者の嘆き

前述のとおり、大阪の陸軍造兵廠では「ミスデザイン」のプロペラが製造されていた。浮沈試験後、ようやく設計変更が行われたようだ。

「大阪造兵廠では、船舶試験所の失敗設計のプロペラ―の増産が始まっており、使用不可となると、大変なこととなり、私は大阪造兵廠(大造所)から何とか使えるように直せないかと頼まれましたが、チップを切るくらいで練習船舶とかテスト用とかに使う運命となりました」(姫路市平和資料館所蔵 山本悌二郎手記 旧第十陸軍技術研究所『拾涓 第二集』)

半年余り作ってきたプロペラは、全てむだになった。完成を急ぐあまり、見切り発車で大量に作っていたが故の事態だった。この工場で働いていた竹鼻は、日記で嘆いている。

「物資の節約、能率の二倍、美しい文字に飾られた所長方針は部屋ごとに掲げてあるが、自分の知った範囲では最も非能率な、物資の乱用する社会である。国のため、時局を考えて、真面目に見るとき、正視に堪えない。指導者の罪か? 制度の罪か、また多くの人はこのことをよく知りつつ、こうした生活に対して無気力な骨抜きな人間になっている。これが戦争に‥‥‥‥」(竹鼻信三日記)

「大阪造兵廠では、船舶試験所の失敗設計のプロペラ―の増産が始まっており、使用不可となると、大変なこととなり、私は大阪造兵廠(大造所)から何とか使えるように直せないかと頼まれましたが、チップを切るくらいで練習船舶とかテスト用とかに使う運命となりました」(姫路市平和資料館所蔵 山本悌二郎手記 旧第十陸軍技術研究所『拾涓 第二集』)

半年余り作ってきたプロペラは、全てむだになった。完成を急ぐあまり、見切り発車で大量に作っていたが故の事態だった。この工場で働いていた竹鼻は、日記で嘆いている。

「物資の節約、能率の二倍、美しい文字に飾られた所長方針は部屋ごとに掲げてあるが、自分の知った範囲では最も非能率な、物資の乱用する社会である。国のため、時局を考えて、真面目に見るとき、正視に堪えない。指導者の罪か? 制度の罪か、また多くの人はこのことをよく知りつつ、こうした生活に対して無気力な骨抜きな人間になっている。これが戦争に‥‥‥‥」(竹鼻信三日記)

「戦争に…」のあとには何も書かれていない。竹鼻は何を記そうとしていたのだろうか?戦後、竹鼻は当時の日記に補足する形で、こう書き残していた。

「これで戦争に勝てるのだろうか」

社会全体が戦争協力に突き進み、異論が許されなかった時代、「戦争に勝てるのだろうか」という疑問を、竹鼻は口にも文字にもすることができなかったのだろう。しかし、それが、「生産戦」と言われた現場を間近で見ていた竹鼻が抱いた偽らざる本音であった。

「これで戦争に勝てるのだろうか」

社会全体が戦争協力に突き進み、異論が許されなかった時代、「戦争に勝てるのだろうか」という疑問を、竹鼻は口にも文字にもすることができなかったのだろう。しかし、それが、「生産戦」と言われた現場を間近で見ていた竹鼻が抱いた偽らざる本音であった。

まるゆはその後どうなったのか?

1943年8月までに20隻という目標は、年末に1隻が試験段階にたどりつくのがやっとで、大幅に遅れた。終戦までに完成したのは38隻、目標の400隻には遠く及ばなかった。

まるゆには、攻撃を受けた際に乗組員の命を守るために浸水を防ぐ隔壁がなく、トイレもなかった。塩見らは完成させることを最優先に、さまざまな問題に目をつむったのだろう。

そして1944年5月、フィリピン・レイテ島へ3艇のまるゆが向かった。3艇とも故障続きで、2艇から壊れていない部品をかき集めて残り1艇に回すという事態に。しかも、その1艇も、実際にレイテ島に向かうときには、故障のため潜航できず、海上に浮上した状態で向かったとされる。結果、アメリカ軍の駆逐艦に見つかり、攻撃され沈没。研究家の国本さんは、レイテ島への補給はかなわなかったのではないかと考えている。この攻撃で少なくとも乗員32人が亡くなっている。

研究書に「生命を託し」てまで、まるゆ製造にかけた塩見は、戦後、陸軍潜航輸送艇の製造に携わった人たちの労をたたえている。

「わが国の技術が優秀であったとかを云々するつもりではなく、当時の国民がいかに真剣にいかに真面目に、国のためと思って働いたかをいいたいためである」(「潜水輸送艇(ゆ)の急速建造」『陸軍兵器総覧』)

「まるゆ研究に従事した筆者の同僚先輩が、世界に比類のないすぐれた有能者であって、ちまたにいわれたようないわゆる素人ではなく(略)、餅屋よりもすぐれた餅屋になり得る人ばかりであったことを記述し、特にすでに亡くなられた人達に対し、霊前にその労をねぎらいたい」(「陸軍輸送潜水艇(ゆ)の思い出」『兵器と技術』274号)

「餅屋よりも」という記述に、海軍から力を借りずに完成させた、塩見のプライドとこだわりを感じる。戦場の将兵に食料を補給するため、限られた時間の中で懸命に作り上げようとした関係者の努力を知ると、「失敗作」と断じることにはためらいを感じてしまう。

一方で、陸軍が潜水艦を作るということに対して、「なぜ海軍ではなく陸軍が?」という塩見が当初抱いた率直な疑問や、「これで戦争に勝てるのか?」と竹鼻が飲み込んだ現場の違和感は、二人ともが日記や手記に記したように「国のため」という大義名分のもとで、表立って主張されることはなかった。

しかし結局は、疑問や違和感が乗り越えられることがないまま、まるゆが当初の期待とはかけ離れたものになったのも事実である。口をつぐみ、あるいは口を閉じさせたことは、80年前、本当に「国のため」になったのだろうか?

まるゆの顛末を批判するのは簡単だ。しかし、時代のうねりの中にいる時、人々は往々にして現実のおかしさに気付けず、気付いたとしても見て見ぬふりをしてしまうのではないか。

まるゆは現代にも通じる問いを発し続けている気がしてならない。

まるゆには、攻撃を受けた際に乗組員の命を守るために浸水を防ぐ隔壁がなく、トイレもなかった。塩見らは完成させることを最優先に、さまざまな問題に目をつむったのだろう。

そして1944年5月、フィリピン・レイテ島へ3艇のまるゆが向かった。3艇とも故障続きで、2艇から壊れていない部品をかき集めて残り1艇に回すという事態に。しかも、その1艇も、実際にレイテ島に向かうときには、故障のため潜航できず、海上に浮上した状態で向かったとされる。結果、アメリカ軍の駆逐艦に見つかり、攻撃され沈没。研究家の国本さんは、レイテ島への補給はかなわなかったのではないかと考えている。この攻撃で少なくとも乗員32人が亡くなっている。

研究書に「生命を託し」てまで、まるゆ製造にかけた塩見は、戦後、陸軍潜航輸送艇の製造に携わった人たちの労をたたえている。

「わが国の技術が優秀であったとかを云々するつもりではなく、当時の国民がいかに真剣にいかに真面目に、国のためと思って働いたかをいいたいためである」(「潜水輸送艇(ゆ)の急速建造」『陸軍兵器総覧』)

「まるゆ研究に従事した筆者の同僚先輩が、世界に比類のないすぐれた有能者であって、ちまたにいわれたようないわゆる素人ではなく(略)、餅屋よりもすぐれた餅屋になり得る人ばかりであったことを記述し、特にすでに亡くなられた人達に対し、霊前にその労をねぎらいたい」(「陸軍輸送潜水艇(ゆ)の思い出」『兵器と技術』274号)

「餅屋よりも」という記述に、海軍から力を借りずに完成させた、塩見のプライドとこだわりを感じる。戦場の将兵に食料を補給するため、限られた時間の中で懸命に作り上げようとした関係者の努力を知ると、「失敗作」と断じることにはためらいを感じてしまう。

一方で、陸軍が潜水艦を作るということに対して、「なぜ海軍ではなく陸軍が?」という塩見が当初抱いた率直な疑問や、「これで戦争に勝てるのか?」と竹鼻が飲み込んだ現場の違和感は、二人ともが日記や手記に記したように「国のため」という大義名分のもとで、表立って主張されることはなかった。

しかし結局は、疑問や違和感が乗り越えられることがないまま、まるゆが当初の期待とはかけ離れたものになったのも事実である。口をつぐみ、あるいは口を閉じさせたことは、80年前、本当に「国のため」になったのだろうか?

まるゆの顛末を批判するのは簡単だ。しかし、時代のうねりの中にいる時、人々は往々にして現実のおかしさに気付けず、気付いたとしても見て見ぬふりをしてしまうのではないか。

まるゆは現代にも通じる問いを発し続けている気がしてならない。

プロジェクトセンター ディレクター

長野怜英

2009年入局「あさイチ」で戦争企画や東日本大震災を取材

NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い」「令和未来会議」「新・ドキュメント太平洋戦争1941~1943」を制作

長野怜英

2009年入局「あさイチ」で戦争企画や東日本大震災を取材

NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い」「令和未来会議」「新・ドキュメント太平洋戦争1941~1943」を制作

戦争を伝えるミュージアム

太平洋戦争についての「そもそも」から「より深い」知識へ、わかりやすく伝えるサイトです