NHK+で見逃し配信中

8/12(土) 午後10:49 まで

いのち沈む海からの問いかけ

k10014147811_202308031647_202308031648.mp4

3000を超える日本の艦船が海に沈んだとされる太平洋戦争。

水深37メートルに沈んだ船の内部は劣化が進み、今は魚の寝床になっています。

さび付いた計器類や、当時使用されていた湯飲みなどのかたわらには、乗組員たちの遺骨が残されていました。

戦後78年。

多くの命が沈んだ海について新たな調査や研究が始まっています。

(NHKスペシャル「いのち眠る海 ~最新調査で明かす太平洋戦争~」取材班)

水深37メートルに沈んだ船の内部は劣化が進み、今は魚の寝床になっています。

さび付いた計器類や、当時使用されていた湯飲みなどのかたわらには、乗組員たちの遺骨が残されていました。

戦後78年。

多くの命が沈んだ海について新たな調査や研究が始まっています。

(NHKスペシャル「いのち眠る海 ~最新調査で明かす太平洋戦争~」取材班)

“海の墓場”に眠る日本の艦船

2023年3月。

青く輝く海をドローンで上空から撮影すると巨大な船影がくっきりと浮かび上がります。

太平洋戦争中に沈んだ日本の徴用船です。

青く輝く海をドローンで上空から撮影すると巨大な船影がくっきりと浮かび上がります。

太平洋戦争中に沈んだ日本の徴用船です。

日本からおよそ3600キロにあるミクロネシア連邦チューク州。

サンゴ礁に囲まれた赤道近くの自然豊かな島です。

かつて「トラック諸島」と呼ばれ、太平洋戦争中には中部太平洋の防衛の要として日本海軍が一大拠点を築きました。

サンゴ礁に囲まれた赤道近くの自然豊かな島です。

かつて「トラック諸島」と呼ばれ、太平洋戦争中には中部太平洋の防衛の要として日本海軍が一大拠点を築きました。

戦艦・大和や武蔵も停泊し、一時は数万人の日本人が暮らしていたとされています。

しかし、1944年2月のアメリカ軍による「トラック空襲」では40隻もの艦船が沈められたことから、その後”海の墓場”とも呼ばれました。

しかし、1944年2月のアメリカ軍による「トラック空襲」では40隻もの艦船が沈められたことから、その後”海の墓場”とも呼ばれました。

独自の潜水取材 国の調査に合わせて実施

この場所で国がことし3月、沈没した船に残された遺骨を収集するための調査を行いました。

この調査に合わせて、NHK潜水取材班は海底に沈む戦跡がどのような状態になっているのか独自に記録するため、海に潜りました。

この調査に合わせて、NHK潜水取材班は海底に沈む戦跡がどのような状態になっているのか独自に記録するため、海に潜りました。

国の調査対象は2隻。

このうちの1隻が水深37mに沈んでいる徴用船「神国丸」です。

船内に入っていくと、風呂場やトイレ、洗面所が当時の形のまま残っていました。

このうちの1隻が水深37mに沈んでいる徴用船「神国丸」です。

船内に入っていくと、風呂場やトイレ、洗面所が当時の形のまま残っていました。

そして、さらに奥へ進むと、広い空間にポツリと台が置かれていました。

近づいていくと、そこにあったのは人の骨の一部でした。

腕や脚の一部とみられる8つの骨がありました。台の上の1か所に集められたようにも見え、誰かに触られたような印象も受けました。

事前の取材で船内に遺骨があることは分かっていましたが、実際に水中で遺骨を目の前にすると、亡くなった方の最期がどのような状況だったのか、どんな思いだったのかと、ことばでは言い表せない複雑な心境になりました。

近づいていくと、そこにあったのは人の骨の一部でした。

腕や脚の一部とみられる8つの骨がありました。台の上の1か所に集められたようにも見え、誰かに触られたような印象も受けました。

事前の取材で船内に遺骨があることは分かっていましたが、実際に水中で遺骨を目の前にすると、亡くなった方の最期がどのような状況だったのか、どんな思いだったのかと、ことばでは言い表せない複雑な心境になりました。

空襲で沈んだ徴用船「清澄丸」

もう一つの船は徴用船「清澄丸」です。

兵員や物資の輸送を担い、トラック空襲で沈んだとされています。

兵員や物資の輸送を担い、トラック空襲で沈んだとされています。

「清澄丸」は水深30mの海底に横倒しになって沈んでいました。

全長はおよそ140mあり、自分がどの部分にいるのか分からなくなるほどの大きさでした。

全長はおよそ140mあり、自分がどの部分にいるのか分からなくなるほどの大きさでした。

サンゴや藻に覆われた船体を外側から見ていくと、直径10m程の穴が空いていました。

さらに、現地ガイドによる案内のもと、船中央部分のブリッジ付近から船内へ向かいました。

ライトの光を頼りに狭い通路を抜けて船底付近まで潜って行くと、エンジンなどがある機関室にたどりつきました。

さらに、現地ガイドによる案内のもと、船中央部分のブリッジ付近から船内へ向かいました。

ライトの光を頼りに狭い通路を抜けて船底付近まで潜って行くと、エンジンなどがある機関室にたどりつきました。

そこにはさび付いたバルブや計器類が並んでいました。

そして、その間を熱帯魚が群れをなして泳いでいました。

そして、その間を熱帯魚が群れをなして泳いでいました。

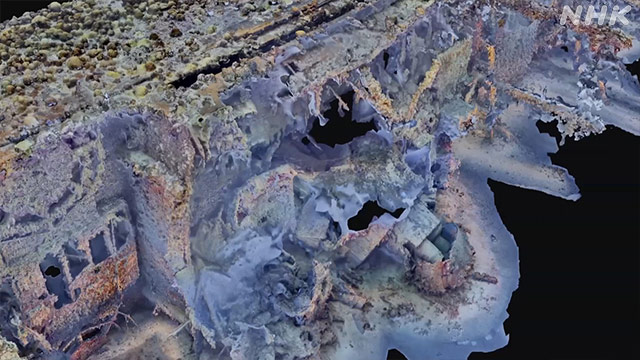

船の全体像は? デジタル技術で3Dモデルに

この船はどのように沈んでいったのか。

私たち取材班は船の全体像を把握するため「フォトグラメトリー」と呼ばれる新たな技術を使うことにしました。

私たち取材班は船の全体像を把握するため「フォトグラメトリー」と呼ばれる新たな技術を使うことにしました。

フォトグラメトリーは、被写体をさまざまな角度から撮影し、その写真を解析することで3Dモデルを作成する手法です。

そしてフォトグラメトリーで撮影した3万枚の静止画から「清澄丸」の3Dモデルを作成し分析することにしました。

そしてフォトグラメトリーで撮影した3万枚の静止画から「清澄丸」の3Dモデルを作成し分析することにしました。

完成した3Dモデルを見ると船の細かい部分から全体まで、あらゆる角度から観察することができます。

船の最期を知るため 専門家と分析

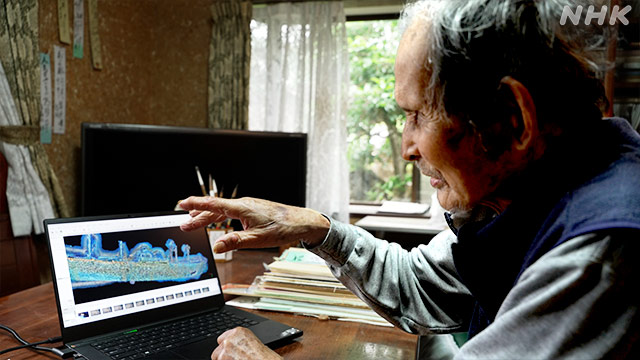

3Dモデルは大和ミュージアム館長で、海軍の歴史に詳しい戸高一成さんに分析してもらいました。

戸高さんが注目したのは、船側面の大きな穴と中心部にあるブリッジの被害でした。

海軍の記録では「清澄丸」は、トラック空襲の1か月半ほど前にアメリカ軍の潜水艦から魚雷攻撃を受けたとされていて、側面の穴はそのときのものと考えられるということです。

さらに「清澄丸」は修理のためにトラック諸島に着いたあと空襲に遭ったと記録に残っていて、3Dモデルからは中枢機能を担うブリッジが空襲で壊滅的な被害を受けていたことがわかると指摘しています。

海軍の記録では「清澄丸」は、トラック空襲の1か月半ほど前にアメリカ軍の潜水艦から魚雷攻撃を受けたとされていて、側面の穴はそのときのものと考えられるということです。

さらに「清澄丸」は修理のためにトラック諸島に着いたあと空襲に遭ったと記録に残っていて、3Dモデルからは中枢機能を担うブリッジが空襲で壊滅的な被害を受けていたことがわかると指摘しています。

戸高さんは当時の戦況について、アメリカから攻撃がある可能性が高いと判断して、連合艦隊の主力がひそかにトラック諸島から退避していたことを示す記録が残されていて、ほかの部隊や船は十分に知らされずに空襲に遭ったのではないかと分析しています。

大和ミュージアム館長 戸高一成さん

「大きな目的のために、この部分の人たちに犠牲になってもらわなければいけないという判断が作戦の中に出てくる。そういう残される側、犠牲にされる側が存在するということは本当に理不尽で難しい問題だ」

「大きな目的のために、この部分の人たちに犠牲になってもらわなければいけないという判断が作戦の中に出てくる。そういう残される側、犠牲にされる側が存在するということは本当に理不尽で難しい問題だ」

「清澄丸」の最期を知る男性は

さらに取材を進めると、生き延びた乗組員に当時の状況を聞くことができました。

兵庫県に住む池上隆一さん(103)は、通信兵として乗り組んでいて、通信室の窓からアメリカ軍機の襲来を目撃し、甲板から海に逃げ出したと言います。

兵庫県に住む池上隆一さん(103)は、通信兵として乗り組んでいて、通信室の窓からアメリカ軍機の襲来を目撃し、甲板から海に逃げ出したと言います。

「清澄丸」の3Dモデルを池上さんに見ていただき、攻撃を受けたあとのブリッジ付近の状況を聞かせてもらいました。

そして池上さんの証言や、フォトグラメトリーの3Dモデル、残されていた「清澄丸」の設計図を重ね合わせてみると、乗組員の寝室などがある部屋の扉が空襲で開かなくなり、船と一緒に沈んでいった乗組員がいたことがわかりました。

そして池上さんの証言や、フォトグラメトリーの3Dモデル、残されていた「清澄丸」の設計図を重ね合わせてみると、乗組員の寝室などがある部屋の扉が空襲で開かなくなり、船と一緒に沈んでいった乗組員がいたことがわかりました。

池上隆一さん

「出口が鉄板、鉄の爆撃でぴたっとふたが閉められて。だから助けてくれ言うたとて助けようがないんよ。あれはずっと頭に残っとる。扉から手は出すけど、どうすることもできない。船とともに沈んでいく姿。これはいちばんあわれやった。戦死するよりも」

「出口が鉄板、鉄の爆撃でぴたっとふたが閉められて。だから助けてくれ言うたとて助けようがないんよ。あれはずっと頭に残っとる。扉から手は出すけど、どうすることもできない。船とともに沈んでいく姿。これはいちばんあわれやった。戦死するよりも」

この場所は今回の国の調査でも詳しく調べることはできなかったといいます。

厚生労働省の記録によると「清澄丸」は1944年2月17日に沈没。

70人が亡くなったとされています。

厚生労働省の記録によると「清澄丸」は1944年2月17日に沈没。

70人が亡くなったとされています。

海で亡くなった35万9000人 沈んだ艦船に残る遺骨の収集は

厚生労働省の資料によると、太平洋戦争で約35万9000人の日本人が国内外の海で亡くなり、沈んだ日本の艦船は100トン以上のもので約3260隻にのぼるとされています。

私たちは国に残された旧海軍の船の被害をまとめた記録や、沈没した日本の艦船の緯度経度データを載せている書籍の情報などをもとに、沈没したとみられる地点を地図上で可視化しました。

私たちは国に残された旧海軍の船の被害をまとめた記録や、沈没した日本の艦船の緯度経度データを載せている書籍の情報などをもとに、沈没したとみられる地点を地図上で可視化しました。

今回、私たちがおおよその緯度経度を確認できたのは約2600隻。

一つ一つ地図の中に落とし込むと、太平洋の広い範囲で沈没していることや、中には深い海の中にあるものも多いことがわかりました。

一方、国はこれまで沈没した艦船がどのような状況になっているのか、遺骨の収集が可能かなど詳しく調べることはほとんど行ってきませんでした。

一つ一つ地図の中に落とし込むと、太平洋の広い範囲で沈没していることや、中には深い海の中にあるものも多いことがわかりました。

一方、国はこれまで沈没した艦船がどのような状況になっているのか、遺骨の収集が可能かなど詳しく調べることはほとんど行ってきませんでした。

日本が海外に残された遺骨の収集を開始したのは、サンフランシスコ平和条約で国際社会に復帰した1952年からです。

ただ、調査のしやすい陸地が中心でした。

沈没した艦船の遺骨収集については「海は安眠の場所」だという考え方もあるほか、技術的な難しさもあることから、原則、収集しないという姿勢を示してきました。

そして、人目にさらされているという情報があり、安全に潜ることができると判断したときにだけ収集を行ってきました。

このため、“海の墓場”とも呼ばれた「清澄丸」が沈む旧トラック諸島で収集が行われたのは平成30年までに6回だけ。

国の遺骨調査団によって海外の海から収集されたのは679人にとどまっています。

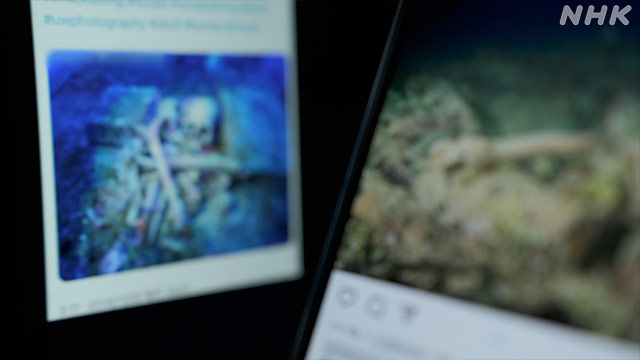

こうした中、遺族にとって見過ごせない事態が起きました。

ただ、調査のしやすい陸地が中心でした。

沈没した艦船の遺骨収集については「海は安眠の場所」だという考え方もあるほか、技術的な難しさもあることから、原則、収集しないという姿勢を示してきました。

そして、人目にさらされているという情報があり、安全に潜ることができると判断したときにだけ収集を行ってきました。

このため、“海の墓場”とも呼ばれた「清澄丸」が沈む旧トラック諸島で収集が行われたのは平成30年までに6回だけ。

国の遺骨調査団によって海外の海から収集されたのは679人にとどまっています。

こうした中、遺族にとって見過ごせない事態が起きました。

ダイビング技術が発達したことで、観光ダイバーが船の中の遺骨を撮影し、「So cool」や「amazing」など、興味本位ともとれることばと共にSNS上にさらすケースが相次いだのです。

遺族などからは「観光ダイバーの目に遺骨がさらされる場合には遺骨収集を進めてほしい」といった声があがりました。

こうした中、国は2020年8月「積極的に情報収集を行い技術的に可能な場合には収容を実施する」と海没遺骨の収集についての新たな方針を示し、ことしの調査につながったのです。

遺族などからは「観光ダイバーの目に遺骨がさらされる場合には遺骨収集を進めてほしい」といった声があがりました。

こうした中、国は2020年8月「積極的に情報収集を行い技術的に可能な場合には収容を実施する」と海没遺骨の収集についての新たな方針を示し、ことしの調査につながったのです。

遺骨収集を求め続けた遺族

遺族はどのような思いでいたのか。

取材を進める中で、旧トラック諸島の海に潜り、慰霊を続けてきた人が愛知県小牧市にいたことを知りました。

「清澄丸」の乗組員で、23歳で戦死した岩井實さん。

實さんのおいにあたる岩井昌弘さんは、伯父を弔うため50代でダイビングの資格を取って海に潜って慰霊を続けてきたほか、国に遺骨の調査を行うよう求めてきたといいます。

取材を進める中で、旧トラック諸島の海に潜り、慰霊を続けてきた人が愛知県小牧市にいたことを知りました。

「清澄丸」の乗組員で、23歳で戦死した岩井實さん。

實さんのおいにあたる岩井昌弘さんは、伯父を弔うため50代でダイビングの資格を取って海に潜って慰霊を続けてきたほか、国に遺骨の調査を行うよう求めてきたといいます。

2011年2月の昌弘さんの手記には「ダイブして確認する限りにおいて、遺骨は存在する」と書かれた記述がありました。

しかし、昌弘さんは去年9月に75歳で他界。

昌弘さんの息子の弘明さんは、“遺族が高齢となり亡くなっていく人も増えていく中で、戦没者の遺骨収集という問題がうやむやになってしまうのではないか”と危機感を募らせていました。

しかし、昌弘さんは去年9月に75歳で他界。

昌弘さんの息子の弘明さんは、“遺族が高齢となり亡くなっていく人も増えていく中で、戦没者の遺骨収集という問題がうやむやになってしまうのではないか”と危機感を募らせていました。

岩井弘明さん

「目の前に遺骨があるのに、国はどうして日本に持って帰らないのか。寂しさ、悲しさがあったんじゃないのかなと。遺骨収集が再開されることを昌弘が知ったら、とても喜んだと思います。ただ、生きている間に聞かせてやりたかったなと思います」

「目の前に遺骨があるのに、国はどうして日本に持って帰らないのか。寂しさ、悲しさがあったんじゃないのかなと。遺骨収集が再開されることを昌弘が知ったら、とても喜んだと思います。ただ、生きている間に聞かせてやりたかったなと思います」

海の死に迫る水中考古学者たち 最新調査に密着

遺族が高齢化する一方で、海に残された戦跡を最新の技術で詳しく分析することで戦場にいた一人一人の最期の瞬間を解き明かす研究が各国で進められています。

その一つが「水中考古学」という分野です。

2023年6月、取材班はグアム島沖の戦跡調査に同行取材しました。

調査を行ったのは九州大学の共同研究員で水中考古学者の中西裕見子さん率いる研究チームです。

その一つが「水中考古学」という分野です。

2023年6月、取材班はグアム島沖の戦跡調査に同行取材しました。

調査を行ったのは九州大学の共同研究員で水中考古学者の中西裕見子さん率いる研究チームです。

注目したのは、グアム島西側のアプラ湾内、水深25mに沈む「九九式艦上爆撃機」です。

通称「九九艦爆」と呼ばれ、艦上機として真珠湾攻撃でも使用され太平洋戦争中多くの作戦に投入されました。

海底でバラバラになっていたこの機体はどのように沈んでいったのか、それを明らかにしようとしています。

通称「九九艦爆」と呼ばれ、艦上機として真珠湾攻撃でも使用され太平洋戦争中多くの作戦に投入されました。

海底でバラバラになっていたこの機体はどのように沈んでいったのか、それを明らかにしようとしています。

研究チームは「フォトグラメトリー」を使って沈んでいる航空機を3Dモデル化し、詳しく分析しました。

バラバラになった翼やエンジンを、デジタル上で組み立てて航空機の全体像が再現できます。

注目したのは翼の後方にある「フラップ」と呼ばれた部分。

離着陸の時などに機体を浮き上がらせるために使われます。

3Dモデルで機体をよく見ると、フラップが他の翼の角度とは異なり、下向きになっていました。

バラバラになった翼やエンジンを、デジタル上で組み立てて航空機の全体像が再現できます。

注目したのは翼の後方にある「フラップ」と呼ばれた部分。

離着陸の時などに機体を浮き上がらせるために使われます。

3Dモデルで機体をよく見ると、フラップが他の翼の角度とは異なり、下向きになっていました。

この痕跡から中西さんはパイロットが最後の最後まで生きようとしていたことが推測できるとしています。

水中考古学者 中西裕見子研究員

「ブレーキかけながら来ていることがわかる。ここでちゃんと着水しようっていう操作していると思います。なんとか一番きれいな形でね、水の上につけるようにしていたと思います。この行動にパイロットの意思が見える気がする」

「ブレーキかけながら来ていることがわかる。ここでちゃんと着水しようっていう操作していると思います。なんとか一番きれいな形でね、水の上につけるようにしていたと思います。この行動にパイロットの意思が見える気がする」

遺骨収集の今後 そして遺族は…

今回の国の旧トラック諸島での遺骨収集に向けた調査では、2隻の船から12の部位が見つかりました。

10月には遺骨を引き上げて日本に戻す予定です。

遺骨は遺族の検体のDNA型が一致すれば遺族に返還されますが、「清澄丸」の乗組員だった岩井實さんの家族で検体を提出できるのは、今では實さんの10歳離れた弟で、92歳の敏さんだけだといいます。

岩井さんの家族は遺骨が日本に戻ってきたらDNA鑑定を申請する予定です。

敏さんは、79年前に亡くなった兄への思いを絞り出すように語ってくれました。

10月には遺骨を引き上げて日本に戻す予定です。

遺骨は遺族の検体のDNA型が一致すれば遺族に返還されますが、「清澄丸」の乗組員だった岩井實さんの家族で検体を提出できるのは、今では實さんの10歳離れた弟で、92歳の敏さんだけだといいます。

岩井さんの家族は遺骨が日本に戻ってきたらDNA鑑定を申請する予定です。

敏さんは、79年前に亡くなった兄への思いを絞り出すように語ってくれました。

岩井敏さん

「先生に『おまえのお兄さん戦死した、早く家へ行け』と言われて家に戻り、おふくろに、『おっかあ、實兄ちゃん、死んだぞ』と伝えた。あの時は本当に俺も泣けたし、おふくろなんか桑畑の中でうつむいて、あれを思うとかわいそうだったな。見つかった遺骨が兄の實だとしたら、うれしい、悲しい、両面だな。實兄も待っているかもしれん『うちへ帰りたい、うちへ帰りたいって』」

「先生に『おまえのお兄さん戦死した、早く家へ行け』と言われて家に戻り、おふくろに、『おっかあ、實兄ちゃん、死んだぞ』と伝えた。あの時は本当に俺も泣けたし、おふくろなんか桑畑の中でうつむいて、あれを思うとかわいそうだったな。見つかった遺骨が兄の實だとしたら、うれしい、悲しい、両面だな。實兄も待っているかもしれん『うちへ帰りたい、うちへ帰りたいって』」

海に沈んだ命に向き合い続ける

戦争で海に沈んだ数々の船や飛行機。

そして亡くなった人たちの遺骨。

それらは海に潜ることでしか知ることができません。

今も海に残されている遺骨を実際に目にすると、国による戦争で亡くなった一人一人の命と私たちがどのように向き合ってきたのか、問いかけられているように感じました。

また、今回の取材では、当時を知る人の多くが亡くなってしまい、もう話が聞けない事実を改めて突き付けられました。

一方で、大切な家族の遺骨が返ってこない遺族たちは、世代がかわってもなお、できればふるさとの墓で弔いたいと願い続けていました。

そして亡くなった人たちの遺骨。

それらは海に潜ることでしか知ることができません。

今も海に残されている遺骨を実際に目にすると、国による戦争で亡くなった一人一人の命と私たちがどのように向き合ってきたのか、問いかけられているように感じました。

また、今回の取材では、当時を知る人の多くが亡くなってしまい、もう話が聞けない事実を改めて突き付けられました。

一方で、大切な家族の遺骨が返ってこない遺族たちは、世代がかわってもなお、できればふるさとの墓で弔いたいと願い続けていました。

まだ知られていない戦争の実態について知るためには、海底に残されている船や飛行機から実態に迫っていく必要があると感じました。

近年、潜水の技術が上がり、海の中で私たちの手が届く範囲が広がりつつあります。

これからも私たちは、海に沈んだ一人ひとりの命に向き合い、戦争が残した傷痕とは何かを知るために、取材を続けていきたいと思います。

近年、潜水の技術が上がり、海の中で私たちの手が届く範囲が広がりつつあります。

これからも私たちは、海に沈んだ一人ひとりの命に向き合い、戦争が残した傷痕とは何かを知るために、取材を続けていきたいと思います。

NHKスペシャル いのち眠る海 ~最新調査で明かす太平洋戦争~

戦争を伝えるミュージアム

取材班

映像センター カメラマン

横山真也

2006年入局

沖縄局などを経て現所属

潜水取材班として小笠原や沖縄の海に沈む戦跡を取材

フォトグラメトリーを活用し戦争の記憶を伝える取り組みを続けている

映像センター カメラマン

横山真也

2006年入局

沖縄局などを経て現所属

潜水取材班として小笠原や沖縄の海に沈む戦跡を取材

フォトグラメトリーを活用し戦争の記憶を伝える取り組みを続けている

取材班

社会部 記者

市毛裕史

2015年入局

岩手・釜石支局を経て2021年から厚生労働省を担当

震災の行方不明者を待ち続ける被災者を取材した経験から、本当に海は安眠の場所なのか疑問に感じたのが取材のきっかけ

社会部 記者

市毛裕史

2015年入局

岩手・釜石支局を経て2021年から厚生労働省を担当

震災の行方不明者を待ち続ける被災者を取材した経験から、本当に海は安眠の場所なのか疑問に感じたのが取材のきっかけ

取材班

社会番組部 ディレクター

藤原拓也

2017年入局

長野局などを経て現所属

これまでに被災地・水害の現場を取材した番組などを制作

社会番組部 ディレクター

藤原拓也

2017年入局

長野局などを経て現所属

これまでに被災地・水害の現場を取材した番組などを制作