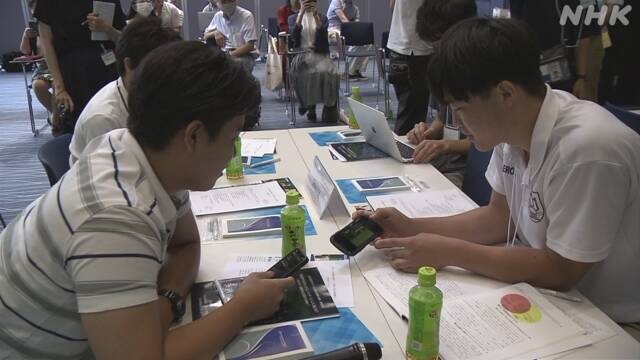

この取り組みはネットにあふれている真偽の不確かな情報を見分ける力を身につけてもらおうと、東京 港区で開かれたもので、中学生から大学生まで18人が参加しました。

“ネットの誤情報 見抜く力を” 子どもたちが方法を学ぶ

ネット上にあふれているウソや誤った情報を見抜く力を身につけてもらおうというワークショップが都内で開かれ、夏休み中の子どもたちが真偽を判断していく方法を学びました。

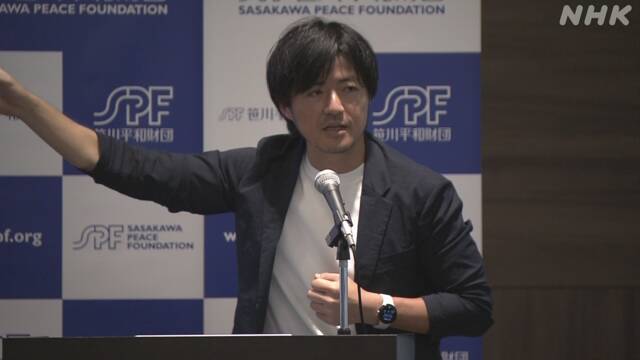

はじめに、日本ファクトチェックセンターの古田大輔編集長が、東京電力福島第一原子力発電所にたまる処理水を薄めて海に放出する計画をめぐり、明らかなデマや科学的根拠がない情報が、SNSで発信されていることなどを説明しました。

そして「複数のメディアやネットの情報を突き合わせて、自分自身で真偽を判断することが重要です」と呼びかけ、同じ画像がネット上にないかどうかを確かめることができるサービスや、海外サイトの情報の信頼性を評価するツールなどを紹介しました。

参加者たちは実際にSNSの情報を検索し、陰謀論などを発信するアカウントや有名なインフルエンサーをよそおって政治家を批判するコメントなどを次々と見つけていました。

参加した中学1年の女子生徒は「フェイクニュースが身近にたくさんあることがわかりました。自分で自分の身を守れるようにしたいです」と話していました。

高校3年の男子生徒は「SNSの情報は誰でも発信できるものなので、うのみにせずに別で情報を調べるようにしたいと思いました」と話していました。