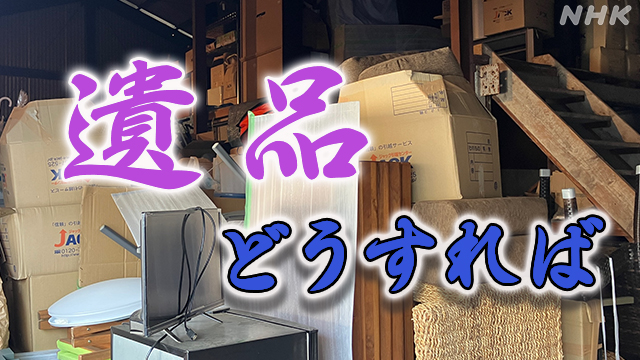

勝手に処分できない…アパートでも“遺品部屋” 入居にも影響

「こちら、亡くなられた方のお部屋の残置物を集めて保管しています」

テレビや冷蔵庫、テーブルにイス。扇風機や、収納袋に入った布団まで。

アパートなどの入居者が生前使っていた遺品が、倉庫に積み上げられていました。

「勝手に処分するわけにはいきませんので。ある程度めどが立つまでこちらで保管することになります」(不動産管理会社担当者)

遺品が放置されたままの部屋が各地で増えています。

さらにこうした事態は新たに入居を希望する高齢者にも影響を及ぼしています。

(社会部記者 坪井宏彰/おはよう日本ディレクター 丸岡裕幸)

テレビや冷蔵庫、テーブルにイス。扇風機や、収納袋に入った布団まで。

アパートなどの入居者が生前使っていた遺品が、倉庫に積み上げられていました。

「勝手に処分するわけにはいきませんので。ある程度めどが立つまでこちらで保管することになります」(不動産管理会社担当者)

遺品が放置されたままの部屋が各地で増えています。

さらにこうした事態は新たに入居を希望する高齢者にも影響を及ぼしています。

(社会部記者 坪井宏彰/おはよう日本ディレクター 丸岡裕幸)

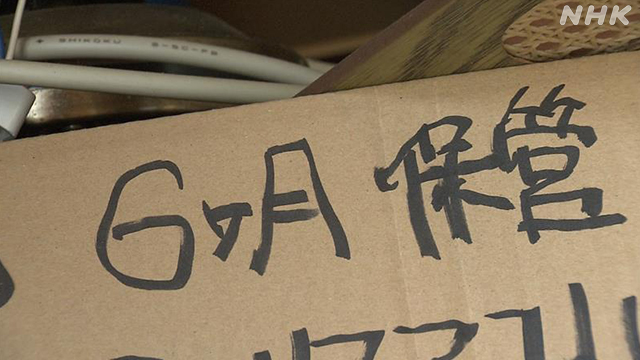

倉庫を埋め尽くす遺品

その倉庫は、福岡市の住宅街の一角にありました。

広さは300平方メートルほど。

入居者が亡くなった後、引き取り手がなくアパートなどの部屋に放置されていた遺品が集められ、びっしりと埋め尽くされていました。

広さは300平方メートルほど。

入居者が亡くなった後、引き取り手がなくアパートなどの部屋に放置されていた遺品が集められ、びっしりと埋め尽くされていました。

遺品を保管しているのは、約4万3000戸の賃貸住宅などを管理している福岡県の不動産管理会社です。

法律では、本人が死亡したあと残った遺品は相続財産となり、所有権が「相続人」に移ると定められています。

そのため無断で処分するわけにもいかず、会社では遺品を保管するためだけに毎月4万円ほどの経費を負担してこの倉庫を借りていますが、このままでは保管スペースが足りなくなると懸念しています。

法律では、本人が死亡したあと残った遺品は相続財産となり、所有権が「相続人」に移ると定められています。

そのため無断で処分するわけにもいかず、会社では遺品を保管するためだけに毎月4万円ほどの経費を負担してこの倉庫を借りていますが、このままでは保管スペースが足りなくなると懸念しています。

三好不動産 徳毛正典 統括マネージャー

「本当に増えていってますので、今後対策を取っていかないと、管理会社なりオーナーにとっての負担が増えていくことになります」

「本当に増えていってますので、今後対策を取っていかないと、管理会社なりオーナーにとっての負担が増えていくことになります」

「相続人」が見つからない

相続人が見つからず、遺品が残された部屋を年単位で放置せざるをえなくなるといったケースも、実際に出ています。

アパートの大家の男性が、経験を話してくれました。

所有している計6部屋のアパートで10年ほど前、1人で入居していた80代の女性が病気で入院、その後亡くなりました。

役所に依頼して「相続人」になる親族を探してもらいましたが、疎遠になっていたり、見つかった親族も高齢で認知症の症状のため意思表示が難しくなっていたりと、なかなか見つからない状態が続きました。

所有している計6部屋のアパートで10年ほど前、1人で入居していた80代の女性が病気で入院、その後亡くなりました。

役所に依頼して「相続人」になる親族を探してもらいましたが、疎遠になっていたり、見つかった親族も高齢で認知症の症状のため意思表示が難しくなっていたりと、なかなか見つからない状態が続きました。

部屋は遺品が入ったまま3年ほどそのまま放置。

その後、不動産管理会社の倉庫でさらに2年ほど保管しましたが、引き取り手は現れませんでした。

結局5年以上たってようやく処分し、次の入居者を募集することになったということです。

その間、部屋を貸し出すことはできず、遺品処分の費用も含めて経済的な負担は少なくありませんでした。

その後、不動産管理会社の倉庫でさらに2年ほど保管しましたが、引き取り手は現れませんでした。

結局5年以上たってようやく処分し、次の入居者を募集することになったということです。

その間、部屋を貸し出すことはできず、遺品処分の費用も含めて経済的な負担は少なくありませんでした。

賃貸住宅オーナー 角本敦史さん

「入居者が亡くなった後に部屋の片づけができないなんて想像していませんでしたし、収入にも大きく響きました」

「入居者が亡くなった後に部屋の片づけができないなんて想像していませんでしたし、収入にも大きく響きました」

角本さんは今後も高齢者の入居を受け入れる考えですが、遺品が残った場合の処理などについては国がきちんと検討してほしいと話しています。

角本敦史さん

「遺品が残った部屋が長く放置されていると周囲の目や物件の評価の問題も出てくるので、ある程度期間がたって相続人が現れなければ大家の方で遺品を処理できる権限を与えてくれたら助かると思います」

「遺品が残った部屋が長く放置されていると周囲の目や物件の評価の問題も出てくるので、ある程度期間がたって相続人が現れなければ大家の方で遺品を処理できる権限を与えてくれたら助かると思います」

「あっ、借りられないんだ」

こうした事態への懸念から、賃貸住宅の大家や不動産管理会社では高齢者などの入居を敬遠する傾向が続いています。

関東地方に住む73歳の男性は、そうした現実に直面しました。

もともとは持ち家に暮らしていましたが、去年の夏、家を手放しました。

20年余り前に25年ローンで2世帯住宅を購入、妻と2人の子ども、それに弟と同居し、月10万円の住宅ローンを弟と折半して支払ってきました。

しかし10年ほど前に妻と弟が相次いで亡くなり、70歳を過ぎて仕事を辞めると自分の年金収入だけでは支払いきれなくなって滞納が続いたため、自宅が競売にかけられてしまい、出ていくことに。

もともとは持ち家に暮らしていましたが、去年の夏、家を手放しました。

20年余り前に25年ローンで2世帯住宅を購入、妻と2人の子ども、それに弟と同居し、月10万円の住宅ローンを弟と折半して支払ってきました。

しかし10年ほど前に妻と弟が相次いで亡くなり、70歳を過ぎて仕事を辞めると自分の年金収入だけでは支払いきれなくなって滞納が続いたため、自宅が競売にかけられてしまい、出ていくことに。

男性

「ローンをあと3年くらい払えていたら出て行かずに済んだのですが…。月15万円ほどの年金だけでは、生活費だけでいっぱいでした」

「ローンをあと3年くらい払えていたら出て行かずに済んだのですが…。月15万円ほどの年金だけでは、生活費だけでいっぱいでした」

自宅を手放したあと、1人で入居できる賃貸住宅を探しました。

しかし不動産業者からは「保証人がいない」と言われて断られてしまったといいます。

しかし不動産業者からは「保証人がいない」と言われて断られてしまったといいます。

男性

「あっ、借りられないんだって。それでどうしたらいいか、分からなくなっちゃったんです」

「あっ、借りられないんだって。それでどうしたらいいか、分からなくなっちゃったんです」

後日、私たちがこの不動産会社に取材したところ「以前、亡くなった入居者の遺品が部屋に残され、多額の撤去費用がかかった経験があり、きちんとした保証人や近隣に身内がいない高齢者は受け入れられない」と話していました。

過去に起きた“遺品部屋”の問題が、男性の入居に影響を及ぼしていたのです。

過去に起きた“遺品部屋”の問題が、男性の入居に影響を及ぼしていたのです。

1人、車上生活へ 次第に追い詰められ…

男性はしかたなく、所有していた車で転々としながら寝泊まりする車上生活を始めました。

日中は時間をつぶせる居場所を求めて、散歩をしたり、近所の釣堀に通ったり。

日中は時間をつぶせる居場所を求めて、散歩をしたり、近所の釣堀に通ったり。

食事はスーパーで買ったパンやおにぎりで、朝と夜は車の中で食べる生活に。

車での生活の様子を周囲の人に見られるのを避けるため、車の窓には洋服で目張りもしました。

車での生活の様子を周囲の人に見られるのを避けるため、車の窓には洋服で目張りもしました。

ところが、去年の暮れにその車も故障で動かなくなってしまいました。

そして次第に孤独感が増していったといいます。

そして次第に孤独感が増していったといいます。

男性

「夜は真っ暗でやることがないし、長くてたまらない。最悪、死んでしまえばいいということも考えるようになりました」

「夜は真っ暗でやることがないし、長くてたまらない。最悪、死んでしまえばいいということも考えるようになりました」

車上生活を始めて半年ほどが過ぎた、ことしの2月。

限界を感じた男性は市役所に相談し、身寄りのない高齢者の住まい探しを支援する団体を紹介されました。

限界を感じた男性は市役所に相談し、身寄りのない高齢者の住まい探しを支援する団体を紹介されました。

男性

「もっと早く相談すればよかった。1人じゃ何もできないって、厳しい現実が分かりました」

「もっと早く相談すればよかった。1人じゃ何もできないって、厳しい現実が分かりました」

紹介されたのは「居住支援法人」と呼ばれる団体の1つで、男性はこの団体の支援でアパートへの入居へ向けた手続きに入ることになりました。

ここに相談に来る人たちには、男性と同じように追い詰められているケースも少なくないということです。

ここに相談に来る人たちには、男性と同じように追い詰められているケースも少なくないということです。

高齢者住まい相談室「こたつ」松田朗室長

「身寄りがいなかったり、いても疎遠だったりするとなかなか入居にOKしてもらえない。自力で不動産業者を回っても断られて、どうしようもなくなって相談に来る方が多いです」

「身寄りがいなかったり、いても疎遠だったりするとなかなか入居にOKしてもらえない。自力で不動産業者を回っても断られて、どうしようもなくなって相談に来る方が多いです」

そのうえで、急を要するケースの支援には制度的な対応が求められると指摘します。

松田朗室長

「特に高齢になると住まいの問題は命に直結するので、一時的に入居できる公的なシェルターのような住宅を整備することが必要ではないかと感じます」

「特に高齢になると住まいの問題は命に直結するので、一時的に入居できる公的なシェルターのような住宅を整備することが必要ではないかと感じます」

国も相次いで対策 しかし…

高齢者などが入居を敬遠される一方で、賃貸住宅の空室は全国で450万戸に上るとも言われています。

大家にとっては、亡くなった人の遺品が残されると処理に困る一方で、空き室になってしまうと収入が入らなくなります。

国も相次いで対策を打ち出していますが、根本的な解決にはいたっていません。

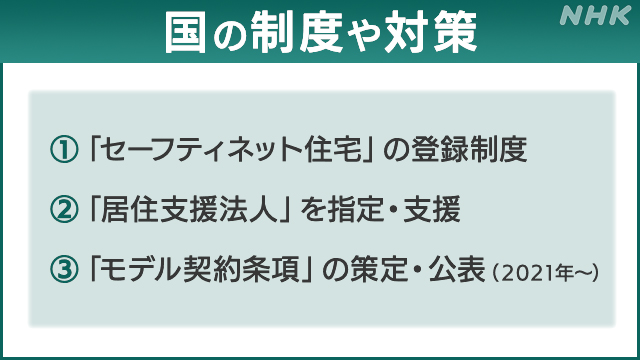

国が2017年以降スタートさせた制度や対策は、次の3つです。

大家にとっては、亡くなった人の遺品が残されると処理に困る一方で、空き室になってしまうと収入が入らなくなります。

国も相次いで対策を打ち出していますが、根本的な解決にはいたっていません。

国が2017年以降スタートさせた制度や対策は、次の3つです。

(1)「セーフティネット住宅」の登録制度

(2)「居住支援法人」を指定・支援

(3)「モデル契約条項」の策定・公表(2021年~)

(2)「居住支援法人」を指定・支援

(3)「モデル契約条項」の策定・公表(2021年~)

大家の中には高齢者などの入居を拒まない人もいます。

(1)は、こうした大家の賃貸住宅を「セーフティネット住宅」として登録してもらい、公開する仕組みです。

登録された戸数は、制度開始から5年余りで86万戸にまで増えています。

さらに(2)は、住まい探しや入居後の見守りといった支援を行うNPOなどを「居住支援法人」として各都道府県が指定し、支援するものです。

先ほどの車上生活の男性が市役所に相談した際に紹介された団体も、この「居住支援法人」でした。

そして(3)ですが、それでも拭えない大家側の不安を払拭するため、入居前の契約時に、入居者が亡くなった時に遺品の処分などを行う第三者をあらかじめ決めておく内容を盛り込んだモデル的な契約条項を策定、公表したものです。

モデルに基づいた契約を結んでもらうことで、問題の解決を目指すのがねらいです。

(1)は、こうした大家の賃貸住宅を「セーフティネット住宅」として登録してもらい、公開する仕組みです。

登録された戸数は、制度開始から5年余りで86万戸にまで増えています。

さらに(2)は、住まい探しや入居後の見守りといった支援を行うNPOなどを「居住支援法人」として各都道府県が指定し、支援するものです。

先ほどの車上生活の男性が市役所に相談した際に紹介された団体も、この「居住支援法人」でした。

そして(3)ですが、それでも拭えない大家側の不安を払拭するため、入居前の契約時に、入居者が亡くなった時に遺品の処分などを行う第三者をあらかじめ決めておく内容を盛り込んだモデル的な契約条項を策定、公表したものです。

モデルに基づいた契約を結んでもらうことで、問題の解決を目指すのがねらいです。

対策が効かない 原因は

しかし「居住支援法人」の全国団体「全国居住支援法人協議会」がことし3月までに全国471の法人を対象に行った調査では、問題解決の難しさを浮き彫りにする結果がまとまりました。

各地の法人が2021年度の1年間に受け付けた入居の相談、平均100件のうち、実際に入居が決まった割合は24件と4分の1にとどまることがわかったのです。

さらに「入居先」の内訳をみると、「民間住宅」が最も多く56%を占め、「セーフティネット住宅」に登録した賃貸住宅は3%にも達していませんでした。

なぜ、このようなことになるのか。

調査を行った協議会に取材すると「居住支援法人」自体がまだよく知られていないため、十分役割を果たし切れていない面があるなどとしています。

そのうえで、▽登録されている「セーフティネット住宅」もすでに別の入居者が入って埋まっていることも少なくないほか、▽単身の高齢者に適した条件(階段を上らずに済む1階、広すぎず家賃も高すぎない部屋を希望、など)を満たすセーフティネット住宅の数が都市部では特に少ないため、入居に結び付かないケースが多いのだということです。

協議会では、大家の懸念をぬぐい去り、セーフティネット住宅をさらに増やしていくことが必要だとしています。

さらに「入居先」の内訳をみると、「民間住宅」が最も多く56%を占め、「セーフティネット住宅」に登録した賃貸住宅は3%にも達していませんでした。

なぜ、このようなことになるのか。

調査を行った協議会に取材すると「居住支援法人」自体がまだよく知られていないため、十分役割を果たし切れていない面があるなどとしています。

そのうえで、▽登録されている「セーフティネット住宅」もすでに別の入居者が入って埋まっていることも少なくないほか、▽単身の高齢者に適した条件(階段を上らずに済む1階、広すぎず家賃も高すぎない部屋を希望、など)を満たすセーフティネット住宅の数が都市部では特に少ないため、入居に結び付かないケースが多いのだということです。

協議会では、大家の懸念をぬぐい去り、セーフティネット住宅をさらに増やしていくことが必要だとしています。

全国居住支援法人協議会 吉中由紀事務局長

「1人ではとても住まいを見つけられないのが現状で、高齢というだけで、または預貯金が十分にあっても入居を断られてしまう事例も出ています。住宅が余っているはずの地方でも同様の問題が起きていて、アパートの大家さんの懸念をどう払拭していくかが課題です」

「1人ではとても住まいを見つけられないのが現状で、高齢というだけで、または預貯金が十分にあっても入居を断られてしまう事例も出ています。住宅が余っているはずの地方でも同様の問題が起きていて、アパートの大家さんの懸念をどう払拭していくかが課題です」

また(3)の「モデル契約条項」も、入居者が亡くなった時に遺品の処分などを行う第三者をあらかじめ決めておくにも、身寄りがなくて相続人がいない場合など課題も多く、普及は進んでいないということです。

「現在の制度には欠陥が」

この問題の解決に向けて法制度面から必要なことについて、賃貸住宅をめぐる法制度に詳しい専門家に聞きました。

現在の制度には欠陥があると指摘しています。

現在の制度には欠陥があると指摘しています。

慶應義塾大学大学院・法務研究科 松尾弘教授

「空き家があるのに貸せる部屋がないのはどう考えてもおかしく、賃貸住宅制度に欠陥があると言える」

「空き家があるのに貸せる部屋がないのはどう考えてもおかしく、賃貸住宅制度に欠陥があると言える」

そのうえで、遺品の処理をめぐる法律上のルールが明確ではないとして、将来的には立法措置の検討も必要だとしています。

松尾弘教授

「契約が消滅しなければ残置物の処理に進めないなど、現在の法制度は十分に整っておらず、貸し手と借り手の間だけで解決するには限界がある。なお問題が解決しなければ、残置物の処理権限などを明確にした法律の整備が必要になるのではないか」

「契約が消滅しなければ残置物の処理に進めないなど、現在の法制度は十分に整っておらず、貸し手と借り手の間だけで解決するには限界がある。なお問題が解決しなければ、残置物の処理権限などを明確にした法律の整備が必要になるのではないか」

「次に住まいが無くなる時は」

記事のはじめの方で紹介した、1年近くにわたって車上生活を続けていた男性です。

6月中旬、居住支援法人の支援によって「セーフティネット住宅」に登録されたアパートに入居することができました。

6月中旬、居住支援法人の支援によって「セーフティネット住宅」に登録されたアパートに入居することができました。

広さは17平方メートルのワンルーム、家賃は4万円。

家具は、ベッドやテレビ、冷蔵庫など最低限のものをそろえました。

家具は、ベッドやテレビ、冷蔵庫など最低限のものをそろえました。

特にぜいたくさはありませんが、住宅に住むのは持ち家を手放して以来、10か月ぶりです。

男性

「のんびりしたいね、ゆっくり体を伸ばしてね」

「のんびりしたいね、ゆっくり体を伸ばしてね」

ほっとした様子でしたが、今後の生活への不安ものぞかせていました。

男性

「何かアルバイトか何かしないとちょっと苦しいかな。うまいもの食べなくてもいいけど、普通には食べたいしね」

「何かアルバイトか何かしないとちょっと苦しいかな。うまいもの食べなくてもいいけど、普通には食べたいしね」

70代前半、初めて自宅を失い、入れると思った賃貸住宅にも入ることができず、長く回り道をしてきた男性。

取材の最後に、今後の生活で望むことについてたずねると、こんなことばが返ってきました。

取材の最後に、今後の生活で望むことについてたずねると、こんなことばが返ってきました。

男性

「次に住まいが無くなる時は死ぬ時だろうね。健康やお金の心配がなく、過ごしていければいいなと思います」

「次に住まいが無くなる時は死ぬ時だろうね。健康やお金の心配がなく、過ごしていければいいなと思います」

この問題、国も今月3日、住む場所の確保が難しい人たちへの支援について、専門家による検討会を設けて議論を始めました。

ことしの秋にも支援の具体的な方向性が示される見通しです。

引き続き、取材を続けていきます。

※こうした問題が身近に起きているという方や、当事者として対応にあたっている方などからの情報をお待ちしています。

下の「ニュースポスト」をクリックして投稿をよろしくお願いいたします。

ことしの秋にも支援の具体的な方向性が示される見通しです。

引き続き、取材を続けていきます。

※こうした問題が身近に起きているという方や、当事者として対応にあたっている方などからの情報をお待ちしています。

下の「ニュースポスト」をクリックして投稿をよろしくお願いいたします。

ニュースポスト

この問題についての投稿はこちらから

社会部記者

坪井宏彰

2013年入局

広島局、経済部を経て社会部で新型コロナや少子高齢化、多死社会関連などの取材を担当。

「取材を通して、実家で1人暮らしの母の顔が何度も浮かびました」

坪井宏彰

2013年入局

広島局、経済部を経て社会部で新型コロナや少子高齢化、多死社会関連などの取材を担当。

「取材を通して、実家で1人暮らしの母の顔が何度も浮かびました」

おはよう日本ディレクター

丸岡裕幸

2005年入局

広島局、社会番組部、大型企画開発センターなどを経て現所属。

「日本はいつから、相続が“負担”になる世の中になったのか」

丸岡裕幸

2005年入局

広島局、社会番組部、大型企画開発センターなどを経て現所属。

「日本はいつから、相続が“負担”になる世の中になったのか」