地域のシンボル 鳥居を地震で倒壊させないために

地震が起きるたびに目にする“鳥居の倒壊”。

今年5月、石川県珠洲市で震度6強の揺れを観測した地震でも相次いで鳥居が倒壊しました。

どうしてこんなに倒れてしまうのか。安全性の基準はどのようになっているのか。

調べてみると、制度の問題や難しさが見えてきました。

大切な鳥居をどのように守り、受け継いでいけばいいのか考えました。

(金沢放送局記者 原祢秀平)

今年5月、石川県珠洲市で震度6強の揺れを観測した地震でも相次いで鳥居が倒壊しました。

どうしてこんなに倒れてしまうのか。安全性の基準はどのようになっているのか。

調べてみると、制度の問題や難しさが見えてきました。

大切な鳥居をどのように守り、受け継いでいけばいいのか考えました。

(金沢放送局記者 原祢秀平)

ばらばらに壊れた鳥居

私は今年4月に札幌放送局から金沢放送局に転勤してきました。

それからまもない5月5日、石川県珠洲市で震度6強の揺れを観測する地震が発生しました。

珠洲市は能登半島の先端に位置し、日本海に囲まれた、農業や漁業が盛んな街です。

能登瓦と呼ばれる黒い瓦の家が建ち並び、伝統的な町並みが保たれています。

その景色は地震で一変しました。

屋根から落ちた瓦、倒壊した家屋、地割れ、戸惑いを隠せない様子の人々…。

珠洲市の被災現場に入って、大変な事態になっていることがわかりました。

それからまもない5月5日、石川県珠洲市で震度6強の揺れを観測する地震が発生しました。

珠洲市は能登半島の先端に位置し、日本海に囲まれた、農業や漁業が盛んな街です。

能登瓦と呼ばれる黒い瓦の家が建ち並び、伝統的な町並みが保たれています。

その景色は地震で一変しました。

屋根から落ちた瓦、倒壊した家屋、地割れ、戸惑いを隠せない様子の人々…。

珠洲市の被災現場に入って、大変な事態になっていることがわかりました。

目を引いたのは、ばらばらに倒れてしまった鳥居でした。

調べたところ、少なくとも珠洲市内の9つの神社で石や木の鳥居が倒壊したようです。

調べたところ、少なくとも珠洲市内の9つの神社で石や木の鳥居が倒壊したようです。

その1つ、須須神社の鳥居は、根元付近が折れて倒壊し、柱や上部がばらばらに壊れていました。

須須神社は古代から縁結びの神社として知られ、鳥居から美しい日本海を臨む景色が人気で、多くの観光客も訪れます。

今回の倒壊でけが人はいなかったものの、近くに人がいたら大きな事故につながるおそれがありました。

須須神社は古代から縁結びの神社として知られ、鳥居から美しい日本海を臨む景色が人気で、多くの観光客も訪れます。

今回の倒壊でけが人はいなかったものの、近くに人がいたら大きな事故につながるおそれがありました。

多田千鶴 権禰宜

「まさか倒壊すると思いませんでした。こんなことになって言葉もありません。けが人がいなかったことだけが救いです。安全が第一にあってこそ、穏やかな気持ちで祈ることができると思うので、今後、安全なものしか建てることができません」

「まさか倒壊すると思いませんでした。こんなことになって言葉もありません。けが人がいなかったことだけが救いです。安全が第一にあってこそ、穏やかな気持ちで祈ることができると思うので、今後、安全なものしか建てることができません」

須須神社の多田さんは涙を浮かべながら話してくれました。

鳥居は50年前に建てられましたが、倒壊したのは初めてだということです。

去年6月に珠洲市で震度6弱の揺れを観測した地震でも、市内の春日神社の鳥居が倒れています。

これまでに全国で起きた地震でも鳥居の倒壊は相次いでいます。

地元の人や観光客に愛されている鳥居がなぜ倒壊してしまうのか。

そもそも鳥居を作る際に安全性の基準はあるのか。

疑問に思い、調べてみました。

鳥居は50年前に建てられましたが、倒壊したのは初めてだということです。

去年6月に珠洲市で震度6弱の揺れを観測した地震でも、市内の春日神社の鳥居が倒れています。

これまでに全国で起きた地震でも鳥居の倒壊は相次いでいます。

地元の人や観光客に愛されている鳥居がなぜ倒壊してしまうのか。

そもそも鳥居を作る際に安全性の基準はあるのか。

疑問に思い、調べてみました。

倒れやすい構造

まずは鳥居を作る石材店に話を聞きました。

石川県小松市の石材店「石のや石材」はこれまでにおよそ20の鳥居を作ってきました。

社長の松上浩幸さんは、そもそも鳥居は地震の揺れに強くない構造だと説明してくれました。

鳥居の重心は上の方にあるため、上に行くほど地震が起きた時の揺れが大きくなるそうです。

そして、その揺れを支える柱が2本しかないため、揺れの力に耐えきれなくなり、柱の根元付近で折れることが多いとみられるということです。

石川県小松市の石材店「石のや石材」はこれまでにおよそ20の鳥居を作ってきました。

社長の松上浩幸さんは、そもそも鳥居は地震の揺れに強くない構造だと説明してくれました。

鳥居の重心は上の方にあるため、上に行くほど地震が起きた時の揺れが大きくなるそうです。

そして、その揺れを支える柱が2本しかないため、揺れの力に耐えきれなくなり、柱の根元付近で折れることが多いとみられるということです。

石のや石材 松上浩幸 社長

「鳥居は構造的にも倒れないように作るのは本当に難しいです。小さいものならそうそう倒れないと思いますが、大きいものは重量が増し、高さも高くなるので、どうしても地震の時に危なくなってしまいます」

「鳥居は構造的にも倒れないように作るのは本当に難しいです。小さいものならそうそう倒れないと思いますが、大きいものは重量が増し、高さも高くなるので、どうしても地震の時に危なくなってしまいます」

そして、「作る側も安全性は考えていますが、一律の耐震基準が設けられることが望ましいと思います」と付け加えました。

やはり、鳥居を作る際に一律の基準はないのでしょうか。

やはり、鳥居を作る際に一律の基準はないのでしょうか。

鳥居の規定が見当たらない

建築物の安全性について定める法律といえば、建築基準法です。

しかし、建築基準法の条文を読んでも「鳥居」の文言は見当たりません。

所管する国土交通省に聞いてみました。

しかし、建築基準法の条文を読んでも「鳥居」の文言は見当たりません。

所管する国土交通省に聞いてみました。

原祢「建築基準法に鳥居の文言が見当たらないのですが…」

国交省職員「鳥居は建築基準法には明文化されていません」

原祢「直接的な規定がないということですが、建てる時にはどこに相談したらいいのですか?」

国交省職員「まずは特定行政庁です。特定行政庁ごとに判断が異なるからです」

国交省職員「鳥居は建築基準法には明文化されていません」

原祢「直接的な規定がないということですが、建てる時にはどこに相談したらいいのですか?」

国交省職員「まずは特定行政庁です。特定行政庁ごとに判断が異なるからです」

特定行政庁とは、都道府県や規模の大きな市で、「建築主事」の職員を置いている自治体のことを指します。

国土交通省によると、鳥居の安全性については建築基準法に直接的な規定がなく、耐震性を含め、安全性をどう確保するかは自治体に委ねられているということでした。

ただ、基準が全くないかというとそうでもないようです。

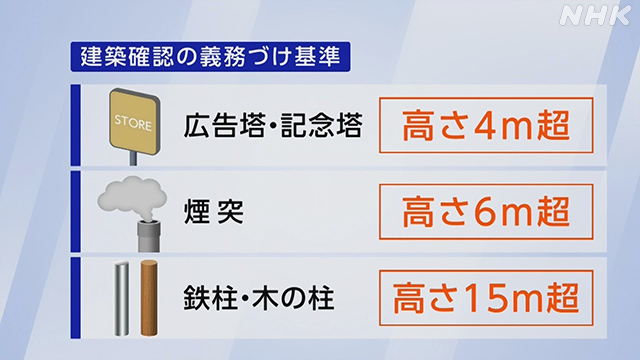

建築基準法では、建築確認を義務づける基準が設けられています。

建築確認とは、図面や構造計算などで、建設される建物などの高さや広さが建築基準法に合っているかどうかを確かめ、耐震性を含めた安全性が保たれているかどうかを確認する作業のことです。

震度5強相当の強い揺れに襲われても、倒れないことが求められます。

鳥居については直接的な規定がないため、建築基準法上の「工作物」に位置づけられると解釈できます。

そして「工作物」に建築確認を義務づける基準は、種類によって異なります。

国土交通省によると、鳥居の安全性については建築基準法に直接的な規定がなく、耐震性を含め、安全性をどう確保するかは自治体に委ねられているということでした。

ただ、基準が全くないかというとそうでもないようです。

建築基準法では、建築確認を義務づける基準が設けられています。

建築確認とは、図面や構造計算などで、建設される建物などの高さや広さが建築基準法に合っているかどうかを確かめ、耐震性を含めた安全性が保たれているかどうかを確認する作業のことです。

震度5強相当の強い揺れに襲われても、倒れないことが求められます。

鳥居については直接的な規定がないため、建築基準法上の「工作物」に位置づけられると解釈できます。

そして「工作物」に建築確認を義務づける基準は、種類によって異なります。

国土交通省によると、鳥居がどのような工作物にあたるかは、自治体によって判断が異なるのが実情のようです。

鉄柱や木の柱などと同じ「15メートル超」を適用する自治体や、広告塔や記念塔などと同じ「4メートル超」を適用する自治体が多いということです。

いくつかの自治体に聞いてみると、大阪府は「4メートル超」を適用していました。

ただ、大阪市や堺市といった規模の大きな自治体は「特定行政庁」という扱いになり、それぞれの判断で基準を決めるため、大阪府の基準が適用されるのは、小規模な、建築主事がいない自治体になります。

これらの自治体で鳥居が建てられる場合は、高さが4メートルを超えるものについては、建築基準法上の「工作物」にあたるとして、建築確認による安全性や耐震性の確認が義務づけられます。

鉄柱や木の柱などと同じ「15メートル超」を適用する自治体や、広告塔や記念塔などと同じ「4メートル超」を適用する自治体が多いということです。

いくつかの自治体に聞いてみると、大阪府は「4メートル超」を適用していました。

ただ、大阪市や堺市といった規模の大きな自治体は「特定行政庁」という扱いになり、それぞれの判断で基準を決めるため、大阪府の基準が適用されるのは、小規模な、建築主事がいない自治体になります。

これらの自治体で鳥居が建てられる場合は、高さが4メートルを超えるものについては、建築基準法上の「工作物」にあたるとして、建築確認による安全性や耐震性の確認が義務づけられます。

一方、石川県内の自治体は、すべて「15メートル超」を適用していました。

つまり、石川県内で鳥居が建てられる場合、高さが15メートルを超えるものについては、建築確認による安全性や耐震性の確認が義務づけられますが、15メートル以下のものは対象外になります。

今回の地震で倒壊した珠洲市内9か所の鳥居は、すべて15メートル以下でした。

また、自治体によっては、そもそも鳥居が建築基準法のどこに該当するのか決めていないところもありました。

これらの自治体は、実際に申請があった段階で、個別に判断していくと話していました。

過去に鳥居が新設されるケースがなかったのかもしれませんが、「事前に備えなければならない」という意識はあまり感じられませんでした。

さらに、国土交通省に聞くと、建築基準法が施行された1950年より前に建てられた鳥居には、そもそも法律が適用されないため、建築確認が義務化されていないこともわかりました。

建築確認の対象になるかどうかは自治体によって異なる上、古くからある鳥居は対象外になるため、全国で多くの鳥居の耐震性が確認されていないままになっているようです。

これが、相次ぐ鳥居の倒壊の背景にあることがわかってきました。

つまり、石川県内で鳥居が建てられる場合、高さが15メートルを超えるものについては、建築確認による安全性や耐震性の確認が義務づけられますが、15メートル以下のものは対象外になります。

今回の地震で倒壊した珠洲市内9か所の鳥居は、すべて15メートル以下でした。

また、自治体によっては、そもそも鳥居が建築基準法のどこに該当するのか決めていないところもありました。

これらの自治体は、実際に申請があった段階で、個別に判断していくと話していました。

過去に鳥居が新設されるケースがなかったのかもしれませんが、「事前に備えなければならない」という意識はあまり感じられませんでした。

さらに、国土交通省に聞くと、建築基準法が施行された1950年より前に建てられた鳥居には、そもそも法律が適用されないため、建築確認が義務化されていないこともわかりました。

建築確認の対象になるかどうかは自治体によって異なる上、古くからある鳥居は対象外になるため、全国で多くの鳥居の耐震性が確認されていないままになっているようです。

これが、相次ぐ鳥居の倒壊の背景にあることがわかってきました。

“耐震鳥居”

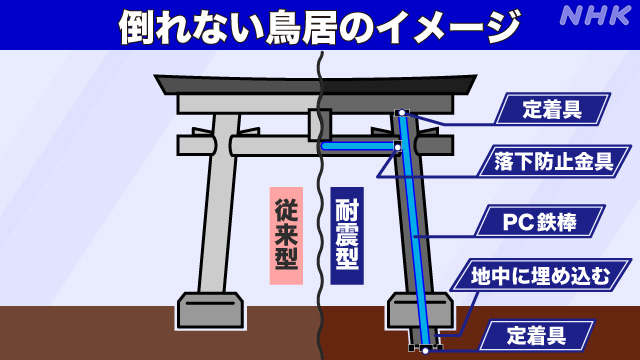

さらに調べると、鳥居を手がけている石材店の中には、耐震技術を重視したものを作っているところがあることもわかりました。

岐阜県中津川市の「田口石材」は、石柱をくりぬいて強度が高い特殊な鋼の棒を通す工法を採用しています。

岐阜県中津川市の「田口石材」は、石柱をくりぬいて強度が高い特殊な鋼の棒を通す工法を採用しています。

この工法では、地面から伸びる2本の柱や、その柱に水平に通した貫(ぬき)と呼ばれる柱など、縦横の石材の芯をくりぬいて「PC鋼棒」と呼ばれる強度が高い鋼の棒を通します。

「PC鋼棒」とは特殊な加工を施した弾力性に富んだ鋼の棒で、橋にも使われています。

このPC鋼棒が揺れに耐えることで、石柱自体が倒れにくくなっているということです。

「PC鋼棒」とは特殊な加工を施した弾力性に富んだ鋼の棒で、橋にも使われています。

このPC鋼棒が揺れに耐えることで、石柱自体が倒れにくくなっているということです。

さらに、石と石の接合部分に耐震ゴムを挟んで揺れの伝わり方を小さくし、柱と貫の間には落下防止金具をつけて崩れにくくしています。

愛知工業大学で実験し、構造計算などを綿密に繰り返してようやくたどり着いたのがこの工法だそうです。

「田口石材」が耐震化を意識したのは、1995年の阪神淡路大震災で兵庫県に自社が作った鳥居が倒壊したことがきっかけでした。

耐震型の鳥居は、長野県の諏訪大社や山形県の熊野神社の鳥居など、新設と修繕をあわせて600から700くらい手がけてきましたが、今のところ1つも倒れていないそうです。

ただ、費用は、耐震化していない鳥居と比べて5割ほどは高くなるということです。

愛知工業大学で実験し、構造計算などを綿密に繰り返してようやくたどり着いたのがこの工法だそうです。

「田口石材」が耐震化を意識したのは、1995年の阪神淡路大震災で兵庫県に自社が作った鳥居が倒壊したことがきっかけでした。

耐震型の鳥居は、長野県の諏訪大社や山形県の熊野神社の鳥居など、新設と修繕をあわせて600から700くらい手がけてきましたが、今のところ1つも倒れていないそうです。

ただ、費用は、耐震化していない鳥居と比べて5割ほどは高くなるということです。

田口石材 田口一巳会長

「費用が高く手を出しづらい神社もあると思いますが、修繕なら新設よりは費用を抑えることもできます。補強すれば十分安全性が高まることもありますし、仮に倒壊した場合でも崩れた石材は再利用できます。長く愛されてきた歴史ある鳥居を守っていくためにも耐震についてぜひ考えてほしいです」

「費用が高く手を出しづらい神社もあると思いますが、修繕なら新設よりは費用を抑えることもできます。補強すれば十分安全性が高まることもありますし、仮に倒壊した場合でも崩れた石材は再利用できます。長く愛されてきた歴史ある鳥居を守っていくためにも耐震についてぜひ考えてほしいです」

鳥居を大切に守っていくために耐震についてここまで考えている石材店があることに驚きました。

一方で気になったのは、地方の神社は人口減少の影響もあり、資金繰りが苦しくなっているという問題です。

私も取材を進める中で、資金巡りに悩む声を多く聞きました。

いつも多くの人たちでにぎわうわけではない地方の神社が、鳥居を耐震化させるのは簡単なことではありません。

一方で気になったのは、地方の神社は人口減少の影響もあり、資金繰りが苦しくなっているという問題です。

私も取材を進める中で、資金巡りに悩む声を多く聞きました。

いつも多くの人たちでにぎわうわけではない地方の神社が、鳥居を耐震化させるのは簡単なことではありません。

鳥居は地域の“シンボル”

地震から2か月あまり。

私は、再び珠洲市に足を運びました。

苦しい中でも鳥居を再建した神社があったからです。

去年6月に起きた地震で鳥居が倒壊した、珠洲市の春日神社です。

私は、再び珠洲市に足を運びました。

苦しい中でも鳥居を再建した神社があったからです。

去年6月に起きた地震で鳥居が倒壊した、珠洲市の春日神社です。

「ヤッサー、ヤッサー、サーヤッサー」

神社の付近では、大きなかけ声と太鼓や笛の音色が響きわたり、巨大な山車が引っ張られていました。

この日は1年で最も大きな祭り、「飯田燈籠山祭り」が開かれていました。

その中心には、立派に再建された鳥居がありました。

神社の付近では、大きなかけ声と太鼓や笛の音色が響きわたり、巨大な山車が引っ張られていました。

この日は1年で最も大きな祭り、「飯田燈籠山祭り」が開かれていました。

その中心には、立派に再建された鳥居がありました。

参加者の男性

「建て直された新しい鳥居で祭りを迎えられてうれしいです。神社に鳥居がないのは家に玄関がないような気持ちがしてさみしかったですが、再建されてよかったです」

「建て直された新しい鳥居で祭りを迎えられてうれしいです。神社に鳥居がないのは家に玄関がないような気持ちがしてさみしかったですが、再建されてよかったです」

参加者の男性

「地震があって落ち込んでいましたが、祭りがあることで、大人から小さい子どもまで町が一丸となっています。鳥居は町のシンボルなので、再建されたことで復興への後押しにもなっています」

「地震があって落ち込んでいましたが、祭りがあることで、大人から小さい子どもまで町が一丸となっています。鳥居は町のシンボルなので、再建されたことで復興への後押しにもなっています」

誰もが、鳥居の再建を心から喜んでいました。

春日神社は、去年6月に起きた震度6弱の地震で境内の鳥居が倒壊しただけでなく、多くの灯篭が倒れ、参道にひびが入るなど大きな被害を受けました。

再建までの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。

再建までの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。

神社が業者に見積もりを依頼したところ、鳥居の建て直しだけで1000万円以上、灯篭や参道もあわせると2000万円の費用がかかることがわかりました。

寄付に頼ろうにも、地震の被害で多くの人が自分たちの生活再建の費用を必要としている状況でした。

悩んだ末、たどりついたのは、広く全国に協力を呼びかけるクラウドファンディングでした。

寄付に頼ろうにも、地震の被害で多くの人が自分たちの生活再建の費用を必要としている状況でした。

悩んだ末、たどりついたのは、広く全国に協力を呼びかけるクラウドファンディングでした。

不安を感じながらも寄付を呼びかけたところ、わずか3か月間で全国から目標額を上回る700万円以上が集まりました。

その資金に氏子や地元の人たちから寄せられた寄付も加えて、復旧工事を進めました。

灯篭は元の姿を取り戻し、あとは7月の祭りを迎えるばかりでした。

ことし5月、珠洲市をふたたび地震が襲うまでは。

その資金に氏子や地元の人たちから寄せられた寄付も加えて、復旧工事を進めました。

灯篭は元の姿を取り戻し、あとは7月の祭りを迎えるばかりでした。

ことし5月、珠洲市をふたたび地震が襲うまでは。

建て直したものを含むほとんどの灯籠が倒壊。

参道にも再びひびが入りました。

唯一の救いは、建て直す直前だった鳥居が被害を免れたことです。

春日神社の宮司の葛原秀史さんは、折れそうな心を奮い立たせて、鳥居の再建を進めました。

諦められない理由があったからです。

春日神社で開かれる「飯田燈籠山祭り」は、地域の人たちが楽しみにしている大切な祭りです。

多くの住民が、被災しながらも貴重な資金を提供してくれました。

鳥居の再建は、それを後押ししてくれた地域全体の復興のシンボルなのです。

地震の影響で予定より遅れましたが、祭りが始まる2週間前、ついに新しい鳥居が完成しました。

参道にも再びひびが入りました。

唯一の救いは、建て直す直前だった鳥居が被害を免れたことです。

春日神社の宮司の葛原秀史さんは、折れそうな心を奮い立たせて、鳥居の再建を進めました。

諦められない理由があったからです。

春日神社で開かれる「飯田燈籠山祭り」は、地域の人たちが楽しみにしている大切な祭りです。

多くの住民が、被災しながらも貴重な資金を提供してくれました。

鳥居の再建は、それを後押ししてくれた地域全体の復興のシンボルなのです。

地震の影響で予定より遅れましたが、祭りが始まる2週間前、ついに新しい鳥居が完成しました。

新しい鳥居は、基礎部分に鉄筋を入れてコンクリートで固めたほか、2本の柱とその上に載る「笠石」を強力な接着剤を使って一体化させることで耐震性を高めたということです。

春日神社 葛原秀史 宮司

「再建された鳥居で祭りを迎えることができて感無量です。まだ地震が続く中、再建には迷いもありましたが、支援や応援をしてくれた多くの皆さんの力があってようやく再建できました。地域にとっても大切な鳥居だと実感しました。この鳥居をシンボルに、これからも一歩ずつ復興にむけて進んでいきたいです」

「再建された鳥居で祭りを迎えることができて感無量です。まだ地震が続く中、再建には迷いもありましたが、支援や応援をしてくれた多くの皆さんの力があってようやく再建できました。地域にとっても大切な鳥居だと実感しました。この鳥居をシンボルに、これからも一歩ずつ復興にむけて進んでいきたいです」

今回の取材を通じて、鳥居の耐震性については、基準が自治体任せになっているという制度上の課題があることがわかりました。

さらに、制度を変えたとしても簡単に解決する問題ではないということもわかりました。

ただ、祭りの会場に足を運ぶと、鳥居を地震から守ることの大切さをひしひしと感じました。

地域のシンボルである鳥居をどう守っていくのか。

鳥居も伝統も人々の思いも後世に残す方法を探し、今後のあり方について考えていかなければならないと思いました。

クラウドファンディングで再建された春日神社の鳥居は、その手がかりになるかもしれません。

さらに、制度を変えたとしても簡単に解決する問題ではないということもわかりました。

ただ、祭りの会場に足を運ぶと、鳥居を地震から守ることの大切さをひしひしと感じました。

地域のシンボルである鳥居をどう守っていくのか。

鳥居も伝統も人々の思いも後世に残す方法を探し、今後のあり方について考えていかなければならないと思いました。

クラウドファンディングで再建された春日神社の鳥居は、その手がかりになるかもしれません。

金沢放送局記者

原祢秀平

2018年入局

北海道での勤務を経て2023年4月から金沢放送局

好きな鳥居は平安神宮の鳥居

鳥居を見るとつい構造に目に行くようになりました

原祢秀平

2018年入局

北海道での勤務を経て2023年4月から金沢放送局

好きな鳥居は平安神宮の鳥居

鳥居を見るとつい構造に目に行くようになりました