全国で火災増加 リチウムイオン電池の出し方に要注意

手軽に持ち運びができる、スマートフォンやモバイルバッテリーなどの電子機器や家電製品。それらを支えているのがリチウムイオン電池です。従来の電池よりも軽く、何度も充電できるのが特徴です。

一方、この電池は大きな圧力がかかると発煙・発火をするおそれがあり、家庭ゴミとして捨てられた電池が、ごみ処理施設などで火災を起こすケースも相次いでいます。億単位の損害が出た自治体も。

全国の被害の実態と対策を取材しました。(さいたま放送局記者 平岡仁)

一方、この電池は大きな圧力がかかると発煙・発火をするおそれがあり、家庭ゴミとして捨てられた電池が、ごみ処理施設などで火災を起こすケースも相次いでいます。億単位の損害が出た自治体も。

全国の被害の実態と対策を取材しました。(さいたま放送局記者 平岡仁)

ごみ処理施設で突然火の手が……

「現場に駆けつけたときは、バチバチとゴムベルトの焼けたような音がしました」

こう話すのは、ごみ処理施設さいたま市桜環境センターリサイクルセンターの田村静哉所長です。ことし4月、不燃ごみや粗大ごみを処理するエリアで、突然火の手が上がりました。

田村静哉所長

「モニターでチカチカしているのを発見したんですね。カメラもすぐ真っ黒になり、何が起こったのかわかりませんでした。現場は黒煙で1メートル先くらいしか見えず、中に入れる状態ではなかったです」

「モニターでチカチカしているのを発見したんですね。カメラもすぐ真っ黒になり、何が起こったのかわかりませんでした。現場は黒煙で1メートル先くらいしか見えず、中に入れる状態ではなかったです」

さいたま市によりますと、火事が起きた場所にはごみの中から金属を選別する機械があり、水をかけると壊れてしまうことから、もともと周辺にはスプリンクラーが設置されていませんでした。

このため、火は運搬用のコンベヤーに燃え移る形で広がっていったということです。

消火まで5時間かかりました。

このため、火は運搬用のコンベヤーに燃え移る形で広がっていったということです。

消火まで5時間かかりました。

被害額は数千万円にのぼった上、3週間余り不燃ごみの受け入れが止まりました。

この間、市内の別の施設が負担することになりました。

この間、市内の別の施設が負担することになりました。

焼け跡からリチウムイオン電池とみられる残骸が見つかり、同センターはごみに混入したリチウムイオン電池が火元とみています。

外部の衝撃で発煙・発火

リチウムイオン電池は、従来の電池と比べて小型で軽く、容量も大きいことから、携帯電話や小型家電などに使われています。

便利な一方で、独立行政法人NITE=製品評価技術基盤機構によりますと、外部から衝撃が加わり、へこむなどすると、内部がショートして発煙や発火につながるおそれがあるということです。

こちらはNITEが行った実験です。

リチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリーが、ごみ収集車に押しつぶされると、白い煙が上がりました。

こちらはNITEが行った実験です。

リチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリーが、ごみ収集車に押しつぶされると、白い煙が上がりました。

しばらくして火が上がり、ほかのごみに燃え広がりました。

冒頭に紹介したリサイクルセンターでは、出火の直前にリチウムイオン電池が破砕機を通っていました。このとき強い圧力がかかり発火したとみられています。

同様の火事は全国で発生

同じ原因とみられるごみ処理施設の火事は全国で相次いでいます。

京都市で2019年に発生した火事では、コンベヤーや電気設備が被害を受け、修繕費用は約1億5000万円かかりました。

京都市で2019年に発生した火事では、コンベヤーや電気設備が被害を受け、修繕費用は約1億5000万円かかりました。

東京・町田市では、同じ施設が2度にわたり被害を受けました。

去年2月、不燃ごみをためる貯留所から火が出て、ごみを運ぶクレーンなどが被害を受け、約3か月間、不燃ごみを近隣の自治体に処理してもらいました。

復旧した矢先の6月、今度はコンベヤーが燃える火事が起きました。合わせた被害額は数億円ということです。

去年2月、不燃ごみをためる貯留所から火が出て、ごみを運ぶクレーンなどが被害を受け、約3か月間、不燃ごみを近隣の自治体に処理してもらいました。

復旧した矢先の6月、今度はコンベヤーが燃える火事が起きました。合わせた被害額は数億円ということです。

被害を受けた自治体の中には、コンベヤーの素材を燃えにくいものにしたり、火災探知機やスプリンクラーを大幅に増やしたりしているところもありますが、火事そのものを抑えることはできません。

増加する火災

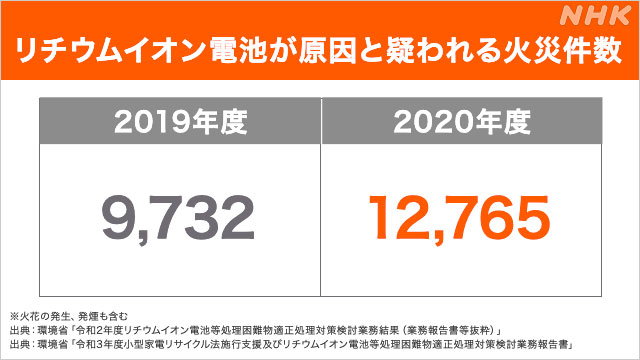

環境省によりますと、ごみ処理施設やごみ収集車でリチウムイオン電池が原因で火が出たと疑われるケースは、2020年度に1万2700件余りにのぼりました。前年度の1.3倍に増えています(火花や煙のみを含む)。

さまざまな製品に浸透

そもそもなぜ、ごみの中にこれほどリチウムイオン電池が混入するのでしょうか。理由の一つは「製品の急速な普及」です。

リチウムイオン電池は商品開発が進む中で、さまざまな製品に浸透しています。

リチウムイオン電池は商品開発が進む中で、さまざまな製品に浸透しています。

ワイヤレスイヤホン、デジタルカメラ、コードレス掃除機、ハンディ扇風機、電動歯ブラシ、加熱式タバコ、携帯ゲーム機……私たちの身の回りに数多く存在します。

環境省によりますと、リチウムイオン電池が含まれている製品には「Li-ion」と書かれたリサイクルのマークが付いているということです。

ただし、一部の製品にはこのマークが付いていなかったり、どこにあるかわからなかったりしています。その場合は、取扱説明書や販売メーカーのホームページなどで確認してほしいと呼びかけています。

また「充電式の製品」については、リチウムイオン電池が含まれている可能性が高いとしています。

また「充電式の製品」については、リチウムイオン電池が含まれている可能性が高いとしています。

製品の処理方法は?

リチウムイオン電池が含まれている製品の処理はどうしたらよいのでしょうか。前出のNITEは、

▽分別方法などを含め、各自治体の指示に従って正しく捨てる

▽メーカーや販売店による製品の回収サービスを利用する

▽放電してから(電池を使い切ってから)捨てる

などとしています。

▽分別方法などを含め、各自治体の指示に従って正しく捨てる

▽メーカーや販売店による製品の回収サービスを利用する

▽放電してから(電池を使い切ってから)捨てる

などとしています。

リサイクル回収量は10年前より増加

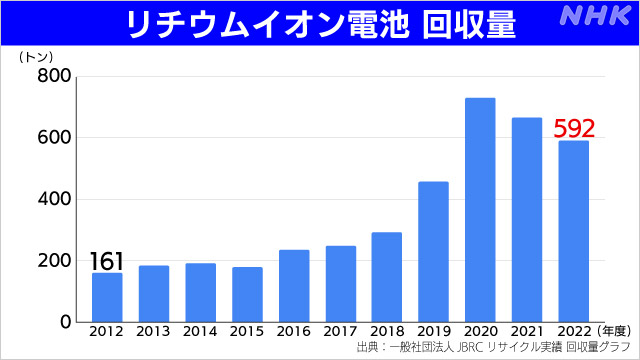

小型の充電式電池のリサイクルを行うJBRCによりますと、2012年度に161トンだった回収量は10年間で4倍近くに増え、2022年度は592トンに上っています。

回収やリサイクルが進む一方で、まだ知らない人も多く、分別されずに不燃ごみとして捨てられているケースがあるとみられます。

ごみを出す前にルールの確認を

一般的に、スプレー缶の誤った投棄で火災が発生するおそれがあることは知られていますが、それと比べると、リチウムイオン電池のリスクの認知度は低いように感じます。私も、冒頭に紹介したさいたま市のセンターの火災を取材するまでは、リチウムイオン電池の発火がここまで深刻な火災につながることは知りませんでした。

電池の回収ルールは自治体ごとに異なっています。ごみを出す前に住んでいる地域のルールを確認し、1件でも混入による火事を防ぎましょう。

電池の回収ルールは自治体ごとに異なっています。ごみを出す前に住んでいる地域のルールを確認し、1件でも混入による火事を防ぎましょう。

環境省 リチウム電池の正しい捨て方の説明(NHKのサイトを離れます)

さいたま放送局 記者

平岡仁

令和4年入局

ことし4月からさいたま局で事件事故を担当

平岡仁

令和4年入局

ことし4月からさいたま局で事件事故を担当