なぜ普及?懸念の声は?“インド版マイナンバー”とは

14億を超える人たちが暮らすインド。その国民の9割以上が登録しているのが、12桁の個人識別番号システムです。いわば“インド版マイナンバー”とも呼べるこの制度の普及を受けて、インドではさまざまなITサービスが広がったと言われています。ほかの新興国も参考にし始めているというこのシステム。どのような制度なのか?懸念の声は出なかったのか?現地で取材しました。(アジア総局 チーフプロデューサー 内田敢/記者 影圭太)

個人IDが電子決済の普及を後押し

豆のカレーやチャイを売る、活気あふれるインドの屋台。

ここでよく目にするのが店頭に掲げられたQRコードです。

ここでよく目にするのが店頭に掲げられたQRコードです。

客はスマートフォンをかざして自分の銀行口座から直接、店側に支払う仕組みで、この数年で普及が急速に進んだと言います。

こうした決済サービスの土台になっているのが、すべての国民が個人IDを持つことができる「アーダール」というシステムです。

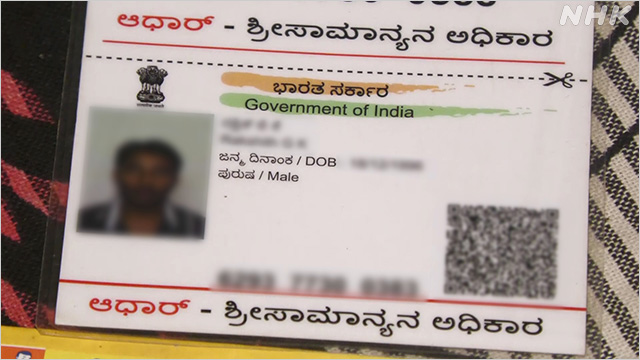

“インド版マイナンバー”とも呼べるこの制度、一人ひとりに12桁の番号が割りふられ、名前や住所、生年月日、性別が登録されます。

また、顔写真や、指紋、目の虹彩という生体情報を照合用に登録し、本人であることを証明できるようにしているのが特徴です。

登録は任意ですが、インド政府によると、2022年末時点で全体の94%を超える人が登録を終えたとしています。

こうした決済サービスの土台になっているのが、すべての国民が個人IDを持つことができる「アーダール」というシステムです。

“インド版マイナンバー”とも呼べるこの制度、一人ひとりに12桁の番号が割りふられ、名前や住所、生年月日、性別が登録されます。

また、顔写真や、指紋、目の虹彩という生体情報を照合用に登録し、本人であることを証明できるようにしているのが特徴です。

登録は任意ですが、インド政府によると、2022年末時点で全体の94%を超える人が登録を終えたとしています。

インドの人口の7割程度が住む農村には、これまで行政サービスに接して来なかった人も多くいて、本人確認の証明書を持たず、銀行口座を作れない人が多くいました。

インド政府はこうした状況を改善しようと、2010年からこの個人IDのシステムを導入したのです。

本人確認がスムーズにできるようになったことで、銀行口座を作る人が増え、冒頭で紹介した電子決済サービスも一気に広がりました。

「アーダール」ということばは、ヒンディー語で「基礎」を意味し、まさに国民にとっては生活の基盤となるインフラになったとも言えます。

インド政府はこうした状況を改善しようと、2010年からこの個人IDのシステムを導入したのです。

本人確認がスムーズにできるようになったことで、銀行口座を作る人が増え、冒頭で紹介した電子決済サービスも一気に広がりました。

「アーダール」ということばは、ヒンディー語で「基礎」を意味し、まさに国民にとっては生活の基盤となるインフラになったとも言えます。

“給付金が届かない”を改善

このシステムは、インドの貧困層の生活を一変させました。

本人確認の証明書がなく銀行に口座を作れない人は地方の農村に多く、政府が福祉政策のための補助金を給付しようとしてもそもそも届かなかったり、途中で中抜きされたりするケースも横行していたと言われています。

システムが導入されてからは、政府が給付を必要としている人を把握することが容易になり、口座に迅速に振り込めるようになりました。

本人確認の証明書がなく銀行に口座を作れない人は地方の農村に多く、政府が福祉政策のための補助金を給付しようとしてもそもそも届かなかったり、途中で中抜きされたりするケースも横行していたと言われています。

システムが導入されてからは、政府が給付を必要としている人を把握することが容易になり、口座に迅速に振り込めるようになりました。

新型コロナウイルスが感染拡大した際には、政府が給付を行うと決めた貧困層の人たちは約4億2000万人にのぼりましたが、ニューデリー近郊に住む対象者の中には、支給が決定されてからわずか1週間後に銀行口座に振り込みがあったという人もいます。

個人IDで変わる暮らし

デジタル技術を活用した本人確認のシステムは、格差の是正にもつながると指摘されています。

例えば「アーダール」に登録して、銀行で口座を開く場合、指紋など生体認証の機器を通じて本人確認を行うことができます。

例えば「アーダール」に登録して、銀行で口座を開く場合、指紋など生体認証の機器を通じて本人確認を行うことができます。

さらに「アーダール」をベースにしたデジタル決済の仕組みも整ったことで、多くのフィンテック企業が生まれ、それまでITサービスに触れる機会のなかった人々の暮らしは便利になりました。

世界銀行によると、かつてのインドのように個人IDを持っていない人は低所得国に多く、そうした国では個人IDを所持する割合の男女差が大きいとしています。

女性たちはそのことで、銀行口座が持てないだけでなく、教育や医療の機会も制限されていたと指摘されています。

個人IDを持つことは、生活の利便性だけでなく、こうした問題の解消にも役立つと期待されています。

世界銀行によると、かつてのインドのように個人IDを持っていない人は低所得国に多く、そうした国では個人IDを所持する割合の男女差が大きいとしています。

女性たちはそのことで、銀行口座が持てないだけでなく、教育や医療の機会も制限されていたと指摘されています。

個人IDを持つことは、生活の利便性だけでなく、こうした問題の解消にも役立つと期待されています。

個人情報の扱いには懸念の声も

ただ、インド政府の取り組みには、国内でも一部の人たちから疑問の声が出されてきました。政府が個人情報を持ち過ぎるのではないか、社会の中で安易に個人データを活用することは個人のプライバシーを侵害することになるのではないか、という主張です。

政府は人々が銀行口座を持つことを推進してきましたが「プライバシーの侵害にあたる」という元判事の申し立てを受け、2018年、インドの最高裁判所は、民間企業が本人確認のために「アーダール」を活用することを認める当時の法律の条文は憲法違反であると判断しました。このため、インド政府は、懸念に配慮する形で本人の同意があれば登録内容を活用してもよいとする法改正を行いました。

政府は人々が銀行口座を持つことを推進してきましたが「プライバシーの侵害にあたる」という元判事の申し立てを受け、2018年、インドの最高裁判所は、民間企業が本人確認のために「アーダール」を活用することを認める当時の法律の条文は憲法違反であると判断しました。このため、インド政府は、懸念に配慮する形で本人の同意があれば登録内容を活用してもよいとする法改正を行いました。

政府が多くの個人情報を握ることになるのではないかという懸念について、どのように考えればよいのか。インド政府が「アーダール」の導入に際して設置した「固有識別番号庁」の初代長官であるナンダン・ニレカニ氏は、個人情報が1か所に集まるような形のシステムを作ってはいないと説明しています。

固有識別番号庁 初代長官 ナンダン・ニレカニ氏

「金融データは銀行に、医療データはヘルスケアのシステムの中にあります。すべてのデータが1か所に集まるのではなく、それぞれの領域に分散するように設計されています。不必要なデータは収集しないという原則に基づいて制度が設計されているのです」

「金融データは銀行に、医療データはヘルスケアのシステムの中にあります。すべてのデータが1か所に集まるのではなく、それぞれの領域に分散するように設計されています。不必要なデータは収集しないという原則に基づいて制度が設計されているのです」

デジタルインフラとして輸出!?

懸念の声はあるものの、国民の利便性を高めることにもつながった“インド版マイナンバー”。インド政府は、このシステムをほかの新興国に広げようとしています。

インドでは、2018年、インド南部のIT都市ベンガルールで、システムの元となる技術を世界に無料で公開することを目的にしたプロジェクトが発足しました。

技術の導入を決めた東南アジアのフィリピンでは、インドにならう形で個人認証システムを整えています。

台風や地震などの災害が多いこともあり、被害者を迅速に把握し、充実した支援活動につなげようと、医療支援の分野での活用を進めています。

アフリカのエチオピアでは、個人IDと納税番号をひも付けることで、効率的かつ公平な納税を実現しようとしています。

技術の導入を決めた東南アジアのフィリピンでは、インドにならう形で個人認証システムを整えています。

台風や地震などの災害が多いこともあり、被害者を迅速に把握し、充実した支援活動につなげようと、医療支援の分野での活用を進めています。

アフリカのエチオピアでは、個人IDと納税番号をひも付けることで、効率的かつ公平な納税を実現しようとしています。

経済成長が進むにつれて新興国で必要になるデジタルインフラを、いわば、ただで輸出する形で需要に応えようとしているのです。

インドの技術の活用を決めた国は、グローバル・サウスと呼ばれるアフリカやアジアなどの途上国や新興国を中心に現在11か国あり、ほかの多くの国でも導入に向けた交渉が行われています。

インドの技術の活用を決めた国は、グローバル・サウスと呼ばれるアフリカやアジアなどの途上国や新興国を中心に現在11か国あり、ほかの多くの国でも導入に向けた交渉が行われています。

IT大国の技術の行方は?

インド発の国民IDや本人確認のシステムがほかの国に広がることについて、国際社会におけるインドの影響力の高まりの象徴だという指摘もあります。

デジタル認証技術を普及させ、経済成長の基盤を築いたインドは、いま、国際社会での発言力も増しています。

14億を超える人口を抱えるインドが膨大な個人情報の扱い方への懸念の声にどう向き合い続けていくのか、また、インド発の技術が今後さらに世界で受け入れられていくのか、その行方に注目したいと思います。

14億を超える人口を抱えるインドが膨大な個人情報の扱い方への懸念の声にどう向き合い続けていくのか、また、インド発の技術が今後さらに世界で受け入れられていくのか、その行方に注目したいと思います。

アジア総局 チーフプロデューサー

内田敢

2000年入局

松山局、甲府局、政経・国際番組部を経て現所属

内田敢

2000年入局

松山局、甲府局、政経・国際番組部を経て現所属

アジア総局 記者

影圭太

2005年入局

経済部で金融や財政の取材を担当し

2020年から現職

影圭太

2005年入局

経済部で金融や財政の取材を担当し

2020年から現職