“地域での部活動”見えてきたものは?

中学校の休日の部活動を学校ではなく、地域のスポーツクラブなどで行う“地域移行”が今年度から全国で始まっています。

これまでの部活動の形が大きく変わり始めた現場からは、課題だけでなく、さまざまな工夫による新しい可能性も見えてきました。

(スポーツニュース部 記者 猿渡連太郎)

これまでの部活動の形が大きく変わり始めた現場からは、課題だけでなく、さまざまな工夫による新しい可能性も見えてきました。

(スポーツニュース部 記者 猿渡連太郎)

教員の働き方改革で“誰が指導する?”

「うわっ、先生来ちゃったよ」

部活動の練習中、少し手を抜こうとしていた時に限って、こう思ったことがある人は少なからずいるはずです。

私もその1人でしたが、社会人になった今は、当時を別の視点で回想します。

私の顧問だった先生は放課後も、週末も、遠征もほぼすべてに顔を出し、長時間、私たちの指導に当たっていました。

授業に加えて部活動も指導していた先生は「いつ休んでいたのか?」。

部活動の練習中、少し手を抜こうとしていた時に限って、こう思ったことがある人は少なからずいるはずです。

私もその1人でしたが、社会人になった今は、当時を別の視点で回想します。

私の顧問だった先生は放課後も、週末も、遠征もほぼすべてに顔を出し、長時間、私たちの指導に当たっていました。

授業に加えて部活動も指導していた先生は「いつ休んでいたのか?」。

今年度から全国で段階的にスタートした「部活動の地域移行」は、こうした教員の働き方改革が大きな理由の1つです。

中学校の休日の部活動を、これまでの学校で教員が指導する形から、地域のスポーツクラブなどで実施するように変更し、教員以外が指導に当たるよう、段階的に移行させる計画です。

ただ、これによって課題として指摘されているのが「誰が指導に当たるか」です。

全国的に見れば、活動の受け皿となるスポーツクラブなどがなく、指導できる教員以外の人材がいないという地域も多く、不安の声が挙がっていました。

中学校の休日の部活動を、これまでの学校で教員が指導する形から、地域のスポーツクラブなどで実施するように変更し、教員以外が指導に当たるよう、段階的に移行させる計画です。

ただ、これによって課題として指摘されているのが「誰が指導に当たるか」です。

全国的に見れば、活動の受け皿となるスポーツクラブなどがなく、指導できる教員以外の人材がいないという地域も多く、不安の声が挙がっていました。

高校の部活動に中学生

新年度がスタートしたばかりの、4月のある土曜日。

大津市の陸上競技場には「BEAT AC KYOTO」の文字が入ったシャツを着た中学生12人の姿がありました。

大津市の陸上競技場には「BEAT AC KYOTO」の文字が入ったシャツを着た中学生12人の姿がありました。

生徒たちは緊張した面持ちで、ある集団を見ていました。

その視線の先には20人余りの高校生。

ジャージには「RAKUNAN」と書かれています。

その視線の先には20人余りの高校生。

ジャージには「RAKUNAN」と書かれています。

陸上男子100メートルの元日本記録保持者、桐生祥秀選手や、東京オリンピックの男子3000メートル障害で7位に入賞した三浦龍司選手など、オリンピック代表選手も輩出している名門、洛南高校陸上部の部員たちです。

練習開始時間の午後4時。

洛南高校陸上部の監督を務める奥村隆太郎さんが姿を見せると、部員たちと一緒に中学生も集合しました。

「中学生と高校生が一緒に行う最初の練習なので、記念撮影をしよう」

洛南高校陸上部の監督を務める奥村隆太郎さんが姿を見せると、部員たちと一緒に中学生も集合しました。

「中学生と高校生が一緒に行う最初の練習なので、記念撮影をしよう」

奥村さんがそう声をかけると、高校生たちはジャージを脱ぎ始めました。

その下に着ていた白いTシャツには「BEAT AC KYOTO」の文字。中学生が着ていたシャツと同じものです。

その下に着ていた白いTシャツには「BEAT AC KYOTO」の文字。中学生が着ていたシャツと同じものです。

洛南高校の陸上部中長距離パートは今年度から週末の部活動をクラブチーム化しました。

「BEAT AC KYOTO」は、そのクラブチームの名前です。

チームには洛南高校の陸上部員26人に加え、京都や大阪などの中学生合わせて15人が所属し、この日が初めての合同練習でした。

「BEAT AC KYOTO」は、そのクラブチームの名前です。

チームには洛南高校の陸上部員26人に加え、京都や大阪などの中学生合わせて15人が所属し、この日が初めての合同練習でした。

“地域での部活動”の模索

このクラブチームの指導に当たるのは洛南高校の監督も務める奥村さんです。

なぜ、中学生を受け入れて高校生と一緒に練習しようと思ったのか理由を尋ねました。

奥村隆太郎さん

「私は中学・高校と部活動をしていて、部活動に育ててもらいました。部活動が活気づいてほしいと思う反面、先生の負担、学校現場の限界も感じていて、最近では陸上部に顧問や指導者がいない中学校があるのが現実です。陸上をやりたくてもやれない子どもたちの受け皿になりたいと思いました」

「私は中学・高校と部活動をしていて、部活動に育ててもらいました。部活動が活気づいてほしいと思う反面、先生の負担、学校現場の限界も感じていて、最近では陸上部に顧問や指導者がいない中学校があるのが現実です。陸上をやりたくてもやれない子どもたちの受け皿になりたいと思いました」

少子化によって部活動をとりまく状況は昔と大きく変わっています。

部員数の減少で、廃部や休部になるケースや、学校には自分がやりたいスポーツの部活動がないといったケースも起きています。

奥村さんは、競技人口が減っていくことへの危機感もあり「陸上をやりたい子をできるかぎり教えたい」という思いから、クラブチーム化を始めたといいます。

部員数の減少で、廃部や休部になるケースや、学校には自分がやりたいスポーツの部活動がないといったケースも起きています。

奥村さんは、競技人口が減っていくことへの危機感もあり「陸上をやりたい子をできるかぎり教えたい」という思いから、クラブチーム化を始めたといいます。

それでも気になることがありました。

この日の2時間余りの練習で指導に当たっていたのは、奥村さん1人だけです。

本格的に陸上を始めたばかりの中学1年生もいることから、生徒のレベルに応じた複数のメニューを事前に用意した上で、メニュー別に分かれた4つのグループを同時に指導していました。

この日の2時間余りの練習で指導に当たっていたのは、奥村さん1人だけです。

本格的に陸上を始めたばかりの中学1年生もいることから、生徒のレベルに応じた複数のメニューを事前に用意した上で、メニュー別に分かれた4つのグループを同時に指導していました。

タイムを読み上げながら、ときには個人に的確なアドバイスを送っていた奥村さん。「陸上では1人の指導者が、多くの選手を同時に見ることはよくあることなので慣れていますよ」と話しながらも、指導者の確保は大きな課題だと指摘します。

奥村隆太郎さん

「生徒が増えたこともあり、1人だと知識や経験にも限界があるので、そこに別の指導者が加わってくれれば違う目線も生まれます。また、けがのリスクがゼロではないからこそ、子どもたち一人一人に目が行き届くようにしたいです。来年度は指導者があと1人ほしいですね。陸上の知識がある卒業生や若い指導者に力を貸してもらいたいです」

「生徒が増えたこともあり、1人だと知識や経験にも限界があるので、そこに別の指導者が加わってくれれば違う目線も生まれます。また、けがのリスクがゼロではないからこそ、子どもたち一人一人に目が行き届くようにしたいです。来年度は指導者があと1人ほしいですね。陸上の知識がある卒業生や若い指導者に力を貸してもらいたいです」

学校外で事故が起きたら…

奥村さんが口にした「けがのリスク」ということばは、別の面で課題を指摘しているように感じました。

それは、学校外での部活動中に事故が起きたり、生徒がけがをしたりした際の対応を外部の指導員に委ねられるのかという問題です。

それは、学校外での部活動中に事故が起きたり、生徒がけがをしたりした際の対応を外部の指導員に委ねられるのかという問題です。

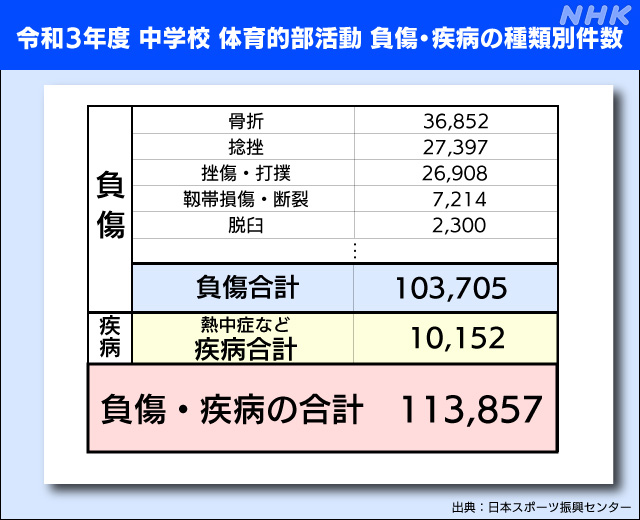

日本スポーツ振興センターによりますと、令和3年度に全国の中学校から報告があった運動部の活動中における骨折や捻挫などの負傷や、熱中症などの疾病は合わせて11万3857件に上りました。1日、およそ300件に上る計算です。

部活動中の事故では、生徒の命に関わるようなケースが起きることもあります。そうした時に指導者はどのように対応すればいいのか。責任の所在はどうなるのか。

保護者の一部からは「指導者が学校の先生から地域の指導員に替わって本当に安全なのか」といった意見が寄せられています。

国の検討会議でも「生徒などがけがをしても十分な補償を受けられるようにする必要がある」と課題が指摘されていて、各自治体が頭を悩ませています。

部活動中の事故では、生徒の命に関わるようなケースが起きることもあります。そうした時に指導者はどのように対応すればいいのか。責任の所在はどうなるのか。

保護者の一部からは「指導者が学校の先生から地域の指導員に替わって本当に安全なのか」といった意見が寄せられています。

国の検討会議でも「生徒などがけがをしても十分な補償を受けられるようにする必要がある」と課題が指摘されていて、各自治体が頭を悩ませています。

安心して参加するための模索

生徒も保護者も安心して参加できる、地域での部活動の在り方を模索する動きも始まっています。

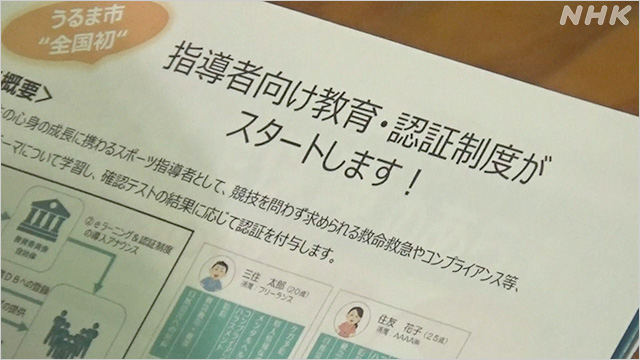

沖縄県うるま市が導入したのは、指導者向けの認証制度です。

大手保険会社が去年10月から始めた、この認証制度では指導に必要な7つのテーマを学習します。

大手保険会社が去年10月から始めた、この認証制度では指導に必要な7つのテーマを学習します。

【7つのテーマ】

▽救急救命・救護

▽コンプライアンスとハラスメント

▽けがの予防

▽個人情報保護

▽メンタルヘルスケア

▽防犯

▽自然災害への対応

▽救急救命・救護

▽コンプライアンスとハラスメント

▽けがの予防

▽個人情報保護

▽メンタルヘルスケア

▽防犯

▽自然災害への対応

そしてテストを受けて合格すれば認証が付与されます。

地域で部活動を教える指導者の質の向上とともに、生徒や保護者の安心感にもつながるというねらいがあります。

地域で部活動を教える指導者の質の向上とともに、生徒や保護者の安心感にもつながるというねらいがあります。

元トップ選手から学ぶ講習

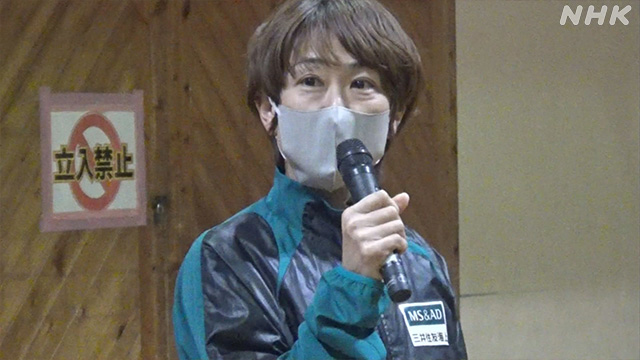

うるま市で行われた、認証制度の7つのテーマの1つ「けがの予防」を学ぶ講習会。中学生への指導を検討しているおよそ20人が参加しました。

講師を務めたのは、陸上でオリンピック出場経験があり、女子マラソンの日本歴代3位の記録を持つ渋井陽子さんです。

講師を務めたのは、陸上でオリンピック出場経験があり、女子マラソンの日本歴代3位の記録を持つ渋井陽子さんです。

現在は実業団チームでコーチを務める渋井さんの指導のもと、参加者は、体のケアやウォーミングアップで活用できる股関節や腰のストレッチなどのレクチャーを1時間ほど受け、けがの予防に関する知識や技術を学びました。

参加者

「こうやって安全の確保に向けて講習を受けられたことはよかったと思います。今後、知識を蓄えて、安心・安全に指導をしていきたいです」

「こうやって安全の確保に向けて講習を受けられたことはよかったと思います。今後、知識を蓄えて、安心・安全に指導をしていきたいです」

うるま市では今後、認証制度で学習を終えた30人が実際に指導にあたる予定で、市は指導者を目指す人に補助金を出すなど、サポートしていく方向で検討を進めています。

地域にあった部活動の形を

安心して部活動に取り組める環境を作ろうという今回の取り組み。

スポーツ社会学の専門家は、次のように指摘します。

スポーツ社会学の専門家は、次のように指摘します。

早稲田大学スポーツ科学学術院 中澤篤史 教授

「生徒の安全の確保は野放しにできない課題で、誰かが守らないといけません。指導者の認証制度は、その課題に沿う取り組みなので、評価できる面があると思います。部活動はこれまでは当たり前にあったので、成立させるための条件が見えていませんでした。今回、地域移行することで、誰がどのように支えるのか。指導者やお金、施設の問題など成立させるための条件が見えてきました。これは大事な一歩だと思います。次のステップはそれをどのように解決していくかで、まずは公的なサポートが必要です。行政がどこまで介入しサポートしていくのか、地域がどこまで協力してくのか詰めていかなければなりません」

「生徒の安全の確保は野放しにできない課題で、誰かが守らないといけません。指導者の認証制度は、その課題に沿う取り組みなので、評価できる面があると思います。部活動はこれまでは当たり前にあったので、成立させるための条件が見えていませんでした。今回、地域移行することで、誰がどのように支えるのか。指導者やお金、施設の問題など成立させるための条件が見えてきました。これは大事な一歩だと思います。次のステップはそれをどのように解決していくかで、まずは公的なサポートが必要です。行政がどこまで介入しサポートしていくのか、地域がどこまで協力してくのか詰めていかなければなりません」

地域で子どもたちを育てる土壌を

課題を抱えながらも、走り出した部活動の地域移行。

クラブチームで指導を始めた、奥村さんの取材で印象的だったのが「地域と連携しながら、子どもたちを育てる土壌を作っていきたい」ということばでした。

“地域ごとに違う土壌で実施される部活動”というのは、これまで学校で行われてきた部活動とは大きく異なる形になります。

“地域ごとに違う土壌で実施される部活動”というのは、これまで学校で行われてきた部活動とは大きく異なる形になります。

全国的に見れば、今回取材したクラブチームのように受け皿があって、指導者がいるところばかりではありません。

十分な活動ができないところや、選択肢が限られるところもあり、地域での差が生まれることに対して、とまどいや、否定的な声もあります。

十分な活動ができないところや、選択肢が限られるところもあり、地域での差が生まれることに対して、とまどいや、否定的な声もあります。

それでも、子どもの数が減り、受け皿となる環境も限られている現状では、地域にあった形を地域ごとに模索していくことでしか、持続可能な部活動の形は見えてこないのではないかと感じました。

スポーツニュース部 記者

猿渡 連太郎

2013年入局 宮崎放送局から現所属

中学時代は野球部

ほぼ毎打席セーフティーバントしていました

猿渡 連太郎

2013年入局 宮崎放送局から現所属

中学時代は野球部

ほぼ毎打席セーフティーバントしていました