株主総会に異変!日本企業の経営にNO 変革求める株主たち

「採決の結果、聞きました? 皆さんも驚くような内容だと思いますよ」

ある大手企業の株主総会の終了直後、会場から出てきた株主が、待ち構えていた報道陣に開口一番、こう述べました。

この会社の株主総会では、会社と対立する大株主の提案に支持が集まるという異例の事態に。

株主提案が過去最多となる中、株主総会で起きている異変とは。

(経済部記者 仲沢啓・斉藤光峻・樽野章・佐々木悠介)

ある大手企業の株主総会の終了直後、会場から出てきた株主が、待ち構えていた報道陣に開口一番、こう述べました。

この会社の株主総会では、会社と対立する大株主の提案に支持が集まるという異例の事態に。

株主提案が過去最多となる中、株主総会で起きている異変とは。

(経済部記者 仲沢啓・斉藤光峻・樽野章・佐々木悠介)

株主提案が優位に 異例の事態も

6月27日に開かれた、海洋土木、いわゆるマリコン大手「東洋建設」の株主総会。

去年の総会は株主提案や質疑もなく、わずか22分で終了しましたが、ことしは様子が異なりました。

去年の総会は株主提案や質疑もなく、わずか22分で終了しましたが、ことしは様子が異なりました。

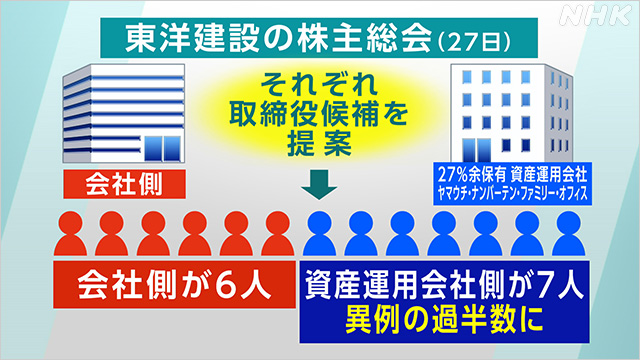

会社側は、11人の取締役候補の選任を提案。これに対し、ことし3月末の時点で会社の株式の27%あまりを保有する資産運用会社「ヤマウチ・ナンバーテン・ファミリー・オフィス」が独自に推薦した9人の取締役候補の選任を提案し、対決姿勢をみせました。

会社と大株主の対立が深まったのは、去年、大株主側が会社に対し、TOB=株式の公開買い付けによって買収する提案を示したことがきっかけです。

会社がこれに反対する姿勢を示し、双方が取締役候補の選任を求めて争う事態となったのです。

会社と大株主の対立が深まったのは、去年、大株主側が会社に対し、TOB=株式の公開買い付けによって買収する提案を示したことがきっかけです。

会社がこれに反対する姿勢を示し、双方が取締役候補の選任を求めて争う事態となったのです。

開始から2時間あまりたった正午すぎに採決の結果が明らかになりました。

大株主が提案した取締役候補9人のうち7人が賛成多数で選任された一方、会社側が提案した取締役候補11人のうち選任されたのは6人にとどまりました。

この結果、取締役として選任された13人のうち半数以上にあたる7人を、資産運用会社側が提案した取締役が占めるという異例の形になりました。

総会のあと、会社は新経営陣による取締役会を開き、大株主が提案した取締役が新たに代表権のある会長に就任したと発表しました。

今後、新経営陣が大株主の買収提案にどう対応するのかが焦点となります。

大株主が提案した取締役候補9人のうち7人が賛成多数で選任された一方、会社側が提案した取締役候補11人のうち選任されたのは6人にとどまりました。

この結果、取締役として選任された13人のうち半数以上にあたる7人を、資産運用会社側が提案した取締役が占めるという異例の形になりました。

総会のあと、会社は新経営陣による取締役会を開き、大株主が提案した取締役が新たに代表権のある会長に就任したと発表しました。

今後、新経営陣が大株主の買収提案にどう対応するのかが焦点となります。

株主提案は過去最多に

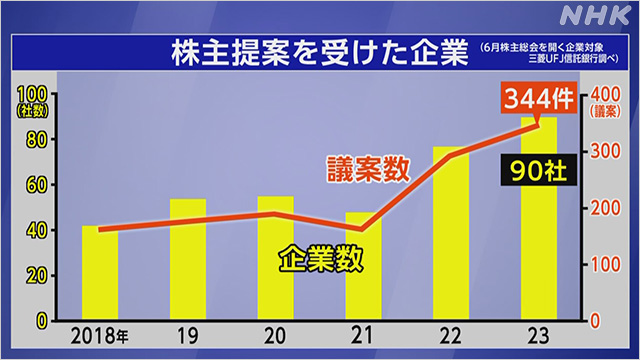

6月にピークを迎えた株主総会では、株主提案を受けた企業が90社と過去最多となっています。

議案の数で見てもあわせて344件と、これまでで最も多くなっています。

ことしの総会では東京証券取引所が市場での評価が低い企業に改善を促したことを踏まえて、市場での評価の低さを理由に株主還元強化を求める提案が目立っていますが、経営体制や事業戦略など経営のあり方にNOを突きつける提案もみられます。

議案の数で見てもあわせて344件と、これまでで最も多くなっています。

ことしの総会では東京証券取引所が市場での評価が低い企業に改善を促したことを踏まえて、市場での評価の低さを理由に株主還元強化を求める提案が目立っていますが、経営体制や事業戦略など経営のあり方にNOを突きつける提案もみられます。

「買収防衛策」はいま

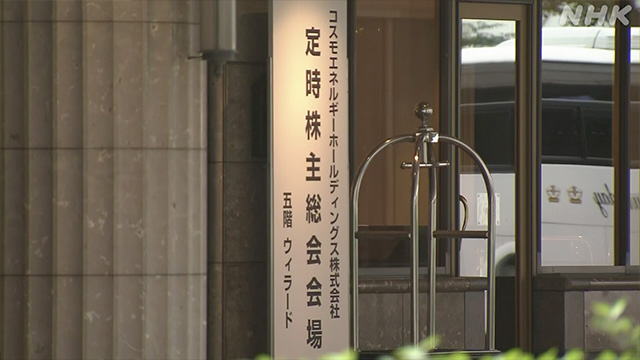

6月22日に開かれた石油元売り大手「コスモエネルギーホールディングス」の株主総会では、会社と旧・村上ファンドを率いた村上世彰氏側が激しくぶつかりました。

両者は、製油所の統廃合や再生エネルギーを手がける子会社の扱いなどをめぐって対立。

株主総会で村上氏側は独自に推薦する弁護士を社外取締役として選任するよう求める提案を提出し、コスモの山田茂社長の再任に反対しました。

この株主総会で注目されたのは、コスモ側が導入した買収防衛策をめぐる議論です。

会社はことし1月の取締役会で買収防衛策の導入を決定。

村上氏側が所定の手続きを経ずに20%以上の株式を買い付けるような場合には、株主に新株予約権を割り当てた上で、村上氏側については新株予約権を行使して株式の取得ができないようにするという内容です。

今回の総会で会社は、この買収防衛策の是非を株主に諮りました。

株主総会で村上氏側は独自に推薦する弁護士を社外取締役として選任するよう求める提案を提出し、コスモの山田茂社長の再任に反対しました。

この株主総会で注目されたのは、コスモ側が導入した買収防衛策をめぐる議論です。

会社はことし1月の取締役会で買収防衛策の導入を決定。

村上氏側が所定の手続きを経ずに20%以上の株式を買い付けるような場合には、株主に新株予約権を割り当てた上で、村上氏側については新株予約権を行使して株式の取得ができないようにするという内容です。

今回の総会で会社は、この買収防衛策の是非を株主に諮りました。

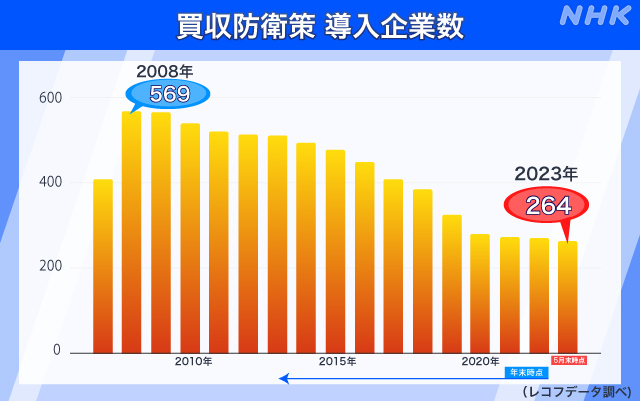

企業買収などの仲介を手がけるレコフによりますと、こうした買収防衛策を導入する企業は、2008年12月末時点で569社ありましたが、ことし5月末時点では264社と半分以下に減少しています。

この背景には、株主価値を高める可能性のある買収提案を拒むことは経営陣の保身につながるという指摘が相次いだことがあります。

今回のコスモが提案した買収防衛策についても、アメリカの議決権行使助言会社大手の「ISS」と「グラスルイス」は、「企業価値を高めるロードマップを提示できていない」などとして、会社側の提案に反対するよう推奨していました。

この背景には、株主価値を高める可能性のある買収提案を拒むことは経営陣の保身につながるという指摘が相次いだことがあります。

今回のコスモが提案した買収防衛策についても、アメリカの議決権行使助言会社大手の「ISS」と「グラスルイス」は、「企業価値を高めるロードマップを提示できていない」などとして、会社側の提案に反対するよう推奨していました。

異例の採決手法も

今回、議案の採決は、村上氏側やコスモの取締役などの利害関係者を除外する「マジョリティー・オブ・マイノリティー」と呼ばれる異例の形で行われました。

この手法が使われたのは、2021年に、新聞の輪転機メーカー「東京機械製作所」が投資会社「アジア開発キャピタル」に対して用いたのに続き2例目です。

このケースで投資会社は買収防衛策の発動差し止めを求めて司法の場で争いましたが、最高裁判所は投資会社の申し立てを退けました。

ただ、経済産業省が6月に公表した「企業買収における行動指針」の案の中では、マジョリティー・オブ・マイノリティーについて、「このような決議に基づく対抗措置の発動が容易に許容されれば、望ましい買収をも阻害する事態を招きかねない」とした上で、許容されるのは「非常に例外的かつ限定的な場合に限られる」としています。

この手法が使われたのは、2021年に、新聞の輪転機メーカー「東京機械製作所」が投資会社「アジア開発キャピタル」に対して用いたのに続き2例目です。

このケースで投資会社は買収防衛策の発動差し止めを求めて司法の場で争いましたが、最高裁判所は投資会社の申し立てを退けました。

ただ、経済産業省が6月に公表した「企業買収における行動指針」の案の中では、マジョリティー・オブ・マイノリティーについて、「このような決議に基づく対抗措置の発動が容易に許容されれば、望ましい買収をも阻害する事態を招きかねない」とした上で、許容されるのは「非常に例外的かつ限定的な場合に限られる」としています。

コスモの株主総会ではマジョリティー・オブ・マイノリティーによって村上氏側などを除外して採決した結果、会社が提案した買収防衛策に賛成した株主の比率は59.54%となりました。

ただ、村上氏側は「通常の普通決議であった場合、賛成割合は45.89%にとどまり過半数に達しておらず、否決ということになる。したがって、買収防衛策についての決議は、実質的には否決であったと評価すべきだ」と主張しています。

この採決手法を含め、今回の株主総会の結果を受けて村上氏側が今後どのような対応をとるのか注目されます。

ただ、村上氏側は「通常の普通決議であった場合、賛成割合は45.89%にとどまり過半数に達しておらず、否決ということになる。したがって、買収防衛策についての決議は、実質的には否決であったと評価すべきだ」と主張しています。

この採決手法を含め、今回の株主総会の結果を受けて村上氏側が今後どのような対応をとるのか注目されます。

企業は変わることができるか

東京株式市場では、日経平均株価が33年ぶりの高値を更新するなど株価の上昇が続いています。

日本企業の改革を求める声は強く、今後も株主提案の動きは広がる可能性があります。

最近では機関投資家や個人投資家が株主提案に賛同する動きもみられます。

日本企業の改革を求める声は強く、今後も株主提案の動きは広がる可能性があります。

最近では機関投資家や個人投資家が株主提案に賛同する動きもみられます。

株主総会の動向に詳しい大和総研の鈴木裕 主席研究員は、次のように指摘します。

大和総研 鈴木裕 主席研究員

「株主提案を出す“アクティビスト”などは、一般の株主から企業の変化を後押しする存在と認知されるようになってきた。今や株主提案はどの企業に出てもおかしくない。企業ができる一番の対策は、市場からの評価を高め、株価を上げることだ。株主の声に耳を傾けながら市場での評価が低い要因を分析し、企業も変わる必要がある」

「株主提案を出す“アクティビスト”などは、一般の株主から企業の変化を後押しする存在と認知されるようになってきた。今や株主提案はどの企業に出てもおかしくない。企業ができる一番の対策は、市場からの評価を高め、株価を上げることだ。株主の声に耳を傾けながら市場での評価が低い要因を分析し、企業も変わる必要がある」

一方で株主提案が短期的な株主の利益だけを優先していないか、そして中長期的な企業価値の向上につながる提案なのかという見極めも必要です。

何より重要なのは企業みずからが積極的に改革に取り組むことです。

そしてそれを日本経済の活性化につなげられるかが問われています。

何より重要なのは企業みずからが積極的に改革に取り組むことです。

そしてそれを日本経済の活性化につなげられるかが問われています。

経済部記者

仲沢 啓

2011年入局

福島局 福岡局を経て現所属

現在、金融業界を担当

仲沢 啓

2011年入局

福島局 福岡局を経て現所属

現在、金融業界を担当

経済部記者

斉藤 光峻

2017年入局

長野局を経て現所属

現在、金融業界を担当

斉藤 光峻

2017年入局

長野局を経て現所属

現在、金融業界を担当

経済部記者

樽野章

2012年入局

福島局などを経て

経済部で国土交通省を担当

樽野章

2012年入局

福島局などを経て

経済部で国土交通省を担当

経済部記者

佐々木 悠介

2014年入局

静岡局を経て経済部で経済産業省を担当

佐々木 悠介

2014年入局

静岡局を経て経済部で経済産業省を担当