「四国らしんばん」の番組HPはこちら

6/23(金) 午後7:56 までは見逃し配信で番組をご覧になることもできます

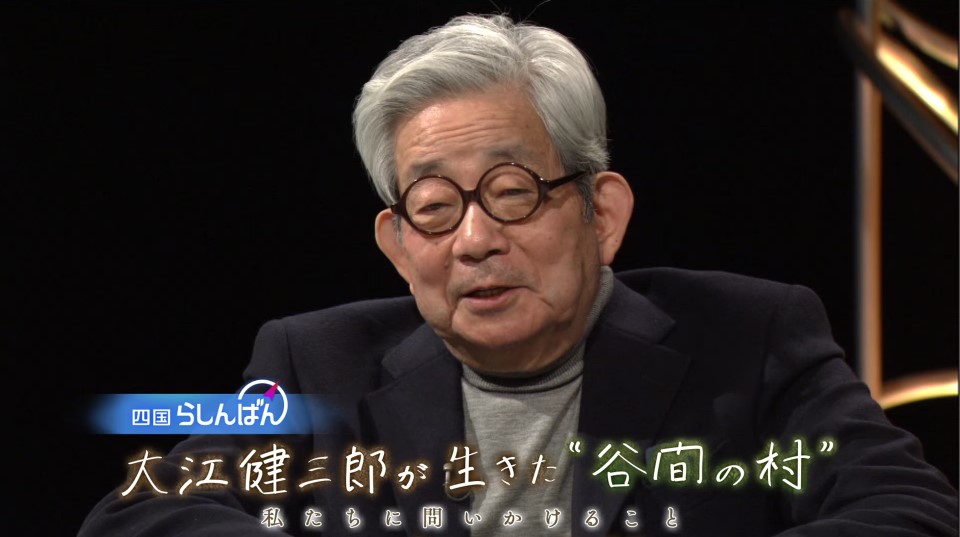

大江健三郎が生きた“谷間の村”

今年3月に亡くなったノーベル賞作家、大江健三郎さん。その作品の数々に何度も登場するのが、自身のふるさとをモデルにした「谷間の村」です。

なぜ大江さんは「谷間の村」を描き続けたのか。「谷間の村」の物語を通して、私たちに何を伝えようとしたのか。そのメッセージを探りました。(松山放送局ディレクター 小島 遙)

なぜ大江さんは「谷間の村」を描き続けたのか。「谷間の村」の物語を通して、私たちに何を伝えようとしたのか。そのメッセージを探りました。(松山放送局ディレクター 小島 遙)

“けんちゃん”と呼ばれた少年時代

大江文学の多くの作品に登場する「谷間の村」のモデルとなった場所。大江さんのふるさと、愛媛県内子町大瀬地区です。

山の間を川が縫うように流れる山あいの小さな集落です。かつて和紙の生産や木材の取引で賑わいました。

現在は約1500人が暮らしています。

現在は約1500人が暮らしています。

大江さんはこの村で、1935年に7人兄弟の三男として生まれ、中学卒業まで過ごしました。

「谷間の村」を訪ねると、大江さんの少年時代を知る人に出会いました。

大江さんのことを「けんちゃん」と呼んでいた、中学時代の教師だった大星通さん(95)です。

「谷間の村」を訪ねると、大江さんの少年時代を知る人に出会いました。

大江さんのことを「けんちゃん」と呼んでいた、中学時代の教師だった大星通さん(95)です。

大星通さん

「けんちゃんは、中学を卒業する頃には『もう大瀬には読む本がない』と言っていました。公民館にある本も全部読んでしまったと。1000冊くらいでしょうね。授業中も、『先生違う』と私の間違いを指摘して、私と言い争いになることもしばしばありました。でもあとで調べてみると、けんちゃんが正しかった」

「けんちゃんは、中学を卒業する頃には『もう大瀬には読む本がない』と言っていました。公民館にある本も全部読んでしまったと。1000冊くらいでしょうね。授業中も、『先生違う』と私の間違いを指摘して、私と言い争いになることもしばしばありました。でもあとで調べてみると、けんちゃんが正しかった」

“もみえもん”との対話

「谷間の村」には大江さんの実家が今も残っています。

大江さんの甥・石村淳さんが紹介してくれたのが、2階の窓から見える1本のもみの木でした。

大江さんの甥・石村淳さんが紹介してくれたのが、2階の窓から見える1本のもみの木でした。

大江さんの甥・石村淳さん

「あそこに3本見えていますが、いちばん左側です。帰省するたびに必ず木のもとに通っていました。木に手をあててしばらく黙っていて。木と対話してる感じがしました」

「あそこに3本見えていますが、いちばん左側です。帰省するたびに必ず木のもとに通っていました。木に手をあててしばらく黙っていて。木と対話してる感じがしました」

かつてNHKの番組で大江さんは、このもみの木に名前を付けていたと語っていました。

大江健三郎さん

「これは、僕の木。僕の谷間の家から見えるんです。『もみえもん』ってつけた」

「これは、僕の木。僕の谷間の家から見えるんです。『もみえもん』ってつけた」

呼び名をつけるほど木に愛着を感じていた大江さん。

実は幼い頃、祖母・フデノさんから毎晩のように、魂と木にまつわる神秘的な物語を聞いていたのだといいます。

実は幼い頃、祖母・フデノさんから毎晩のように、魂と木にまつわる神秘的な物語を聞いていたのだといいます。

大江健三郎さん

「僕のおばあさんが、このあたりに生まれる人は、この村に生まれて、この村で死んで、魂もこの村にずっといるもんだ。死んだらもう1回、魂がぐるぐるらせん状に回って森にあがって、自分の木に来て。そこで何年か、何十年か、何百年か生きて、次に生まれるまで待つんだと。僕はそれを、いいと思った」(「100年インタビュー 作家・大江健三郎」より)

「僕のおばあさんが、このあたりに生まれる人は、この村に生まれて、この村で死んで、魂もこの村にずっといるもんだ。死んだらもう1回、魂がぐるぐるらせん状に回って森にあがって、自分の木に来て。そこで何年か、何十年か、何百年か生きて、次に生まれるまで待つんだと。僕はそれを、いいと思った」(「100年インタビュー 作家・大江健三郎」より)

谷間の村で生まれ死んでいく人の魂は、次に生まれるまで自分の木の根元でその時を待っているー。谷間の村の風土は、大江さんの豊かな想像力を育んでいきました。

9歳で経験した父の突然の死

少年時代には、作家人生に大きな影響を与えたある出来事がありました。

大江さんが9歳の時、父・好太郎(よしたろう)さんが病気で突然亡くなったのです。

大江文学の研究を続けている東京大学助教の菊間晴子さんは、父の死が大江文学の原点の1つだと読み解きます。

大江さんが9歳の時、父・好太郎(よしたろう)さんが病気で突然亡くなったのです。

大江文学の研究を続けている東京大学助教の菊間晴子さんは、父の死が大江文学の原点の1つだと読み解きます。

東京大学助教 菊間晴子さん

「父の死を経験した大江さんにとって、死は取り返しのつかないもの。父親の喪失の経験は大江さんの原点といえる。小さい時に亡くなってしまった死者に近づくため、なんとか想像力でつながっていこうとする。父の死というのが、書くことの1つの原動力、自分の生涯の問題の1つであり続けたのかなと思います」

「父の死を経験した大江さんにとって、死は取り返しのつかないもの。父親の喪失の経験は大江さんの原点といえる。小さい時に亡くなってしまった死者に近づくため、なんとか想像力でつながっていこうとする。父の死というのが、書くことの1つの原動力、自分の生涯の問題の1つであり続けたのかなと思います」

大江さんの中学校の教師だった大星さんは、父親のお墓の前で本を読んでいた大江さんの姿が忘れられないと証言します。

大星通さん

「お墓の入り口で、中学生くらいの子どもが墓地に上がって本を読みよるって。そんな子、どこにおりますや?じゃけん、たまげた」

「お墓の入り口で、中学生くらいの子どもが墓地に上がって本を読みよるって。そんな子、どこにおりますや?じゃけん、たまげた」

「死とはいったい何なのか」。

大江さんが作家として追求し続けるテーマとなりました。

大江さんが作家として追求し続けるテーマとなりました。

戦争体験抜きに大江文学を語れない

「大江文学を語るには戦争体験を抜きには語れない」

そう話す人もいます。

直木賞作家で愛媛県松山市出身の天童荒太さんです。

大江さんが深い森の中の谷間の村で戦争を経験したことに、重要な意味があったと天童さんは語ります。

そう話す人もいます。

直木賞作家で愛媛県松山市出身の天童荒太さんです。

大江さんが深い森の中の谷間の村で戦争を経験したことに、重要な意味があったと天童さんは語ります。

作家 天童荒太さん

「大江さんを語るには戦争を抜きには語れない。森の外に戦争があった。森の外にはすごい巨大な暴力と、巨大な死ともう何もかも無にしてしまうような、嵐のような現実があったわけです。一方で森の内側っていうのは、守られている世界。内と外に生じる違いみたいなものにすごく敏感に、繊細に、そこに人間の言い知れぬ闇とかがあるんだって。そこを書けば、この世界の秘密や真実に辿り着けるっていうことを多分気付かれたと思うんですよね。今まであるものを疑って自分たちで考えないと。自分たちで見つけないと、本当にいいものを見つけられないと」

「大江さんを語るには戦争を抜きには語れない。森の外に戦争があった。森の外にはすごい巨大な暴力と、巨大な死ともう何もかも無にしてしまうような、嵐のような現実があったわけです。一方で森の内側っていうのは、守られている世界。内と外に生じる違いみたいなものにすごく敏感に、繊細に、そこに人間の言い知れぬ闇とかがあるんだって。そこを書けば、この世界の秘密や真実に辿り着けるっていうことを多分気付かれたと思うんですよね。今まであるものを疑って自分たちで考えないと。自分たちで見つけないと、本当にいいものを見つけられないと」

「谷間の村」を通して世界を描く

大江文学のなかでもたびたび登場する「谷間の村」。

それは固定化されたものではなく、大江さんの人生とともに変遷していったといいます。

23歳のとき当時最年少で芥川賞を受賞した作品、「飼育」。

そこに描かれた「谷間の村」には、戦争によって日常の暮らしが崩れていく村の人々の様子が描かれています。

それは固定化されたものではなく、大江さんの人生とともに変遷していったといいます。

23歳のとき当時最年少で芥川賞を受賞した作品、「飼育」。

そこに描かれた「谷間の村」には、戦争によって日常の暮らしが崩れていく村の人々の様子が描かれています。

32歳のときに発表した「万延元年のフットボール」。

当時は、まさに高度経済成長の時代。

ここに描かれた「谷間の村」では、スーパーマーケットの進出で戸惑う村の人々の様子が描かれました。

当時は、まさに高度経済成長の時代。

ここに描かれた「谷間の村」では、スーパーマーケットの進出で戸惑う村の人々の様子が描かれました。

50代になった大江さんは、地域おこしに取り組んできた「大瀬・村の会」にふるさとの活性化に協力して欲しいと声をかけられ、たびたび帰省するようになります。

桜の木を植えたり蔦(つた)を植えたり、積極的に地域に関わることで、大瀬の人たちと交流を深めていきました。

桜の木を植えたり蔦(つた)を植えたり、積極的に地域に関わることで、大瀬の人たちと交流を深めていきました。

そして発表したのが、長編小説「燃えあがる緑の木」。

大瀬の人たちと交流した実体験をふまえて、それまでに無かった谷間の村を描きました。

大江文学を研究する菊間さんは、大江さんはふるさとと“出会い直す”ことで、「谷間の村」を進化させていったと読み解いています。

大瀬の人たちと交流した実体験をふまえて、それまでに無かった谷間の村を描きました。

大江文学を研究する菊間さんは、大江さんはふるさとと“出会い直す”ことで、「谷間の村」を進化させていったと読み解いています。

菊間晴子さん

「作家として谷間の村を新しい角度で見ながら、生きることの実験場として描くっていうところに、ご自身のリアルな経験、他者との関わりみたいなのが大瀬という舞台を通して入り込んでくる。大瀬と出会い直すことで、その現状を知り、その活動を見ることで小説世界にそういう問題を入れ込む。そこに関わることは、大江さんの作品世界をもう一歩おもしろいところに押し出す」

「作家として谷間の村を新しい角度で見ながら、生きることの実験場として描くっていうところに、ご自身のリアルな経験、他者との関わりみたいなのが大瀬という舞台を通して入り込んでくる。大瀬と出会い直すことで、その現状を知り、その活動を見ることで小説世界にそういう問題を入れ込む。そこに関わることは、大江さんの作品世界をもう一歩おもしろいところに押し出す」

なぜ「谷間の村」を描き続けたのか。

大江さんはかつてNHKの番組でこう語っていました。

大江さんはかつてNHKの番組でこう語っていました。

大江健三郎さん

「実は四国のこと書いてあるけど、本当は世界のことを書いてるんだ。その土地が持つ、ある非常にいきいきとした深いもの。そういう心の動き、人間の感情の働きという風なものを表現するものとして、その場所をとらえて小説の中に表現して。それが僕がやってきた小説なんです」(「100年インタビュー 作家・大江健三郎」より)

「実は四国のこと書いてあるけど、本当は世界のことを書いてるんだ。その土地が持つ、ある非常にいきいきとした深いもの。そういう心の動き、人間の感情の働きという風なものを表現するものとして、その場所をとらえて小説の中に表現して。それが僕がやってきた小説なんです」(「100年インタビュー 作家・大江健三郎」より)

子どもたちに伝えた「大人になること」とは

ふるさとに通うなかで、大江さんが大切にしていたのが子どもたちとの交流でした。

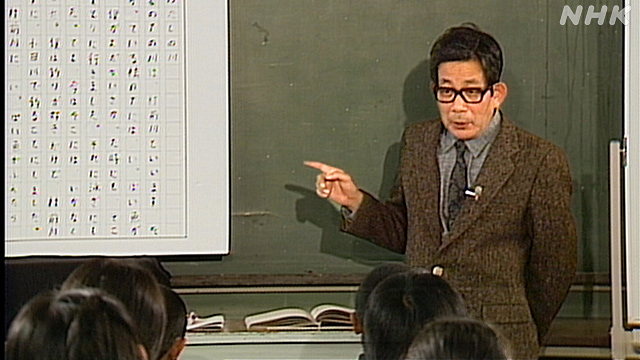

53歳のとき母校の大瀬中学校で行った授業で、ある生徒が提出した「私の川」という作文に注目しました。

作文を朗読する中学生

「僕の家の下の川は村前(むらさき)川といいます。僕は釣りが好きだけど、村前川で釣らずに小田川で釣ることにしました。それは、村前川にいっぱい魚が増えたらいいと思っているからです。今は村前川の水量もかなり減ってきているので、川幅も狭くなってきているし、ごみもいっぱいあるので少しは掃除をしたらいいと思っています」

「僕の家の下の川は村前(むらさき)川といいます。僕は釣りが好きだけど、村前川で釣らずに小田川で釣ることにしました。それは、村前川にいっぱい魚が増えたらいいと思っているからです。今は村前川の水量もかなり減ってきているので、川幅も狭くなってきているし、ごみもいっぱいあるので少しは掃除をしたらいいと思っています」

大江健三郎さん

「これを書いた彼は村前の人で、自分のところの川を大切にしたいと思っているわけですね。自分たちの川を、魚も、大切にしたいと思っている。自分の住んでいる地域のいちばん狭い、ほんとに自分と結びついている場所を大切にしたいと思っている。小さな村から出発して、国は大切だということを考えている。それが僕はおもしろいわけなんです」

「これを書いた彼は村前の人で、自分のところの川を大切にしたいと思っているわけですね。自分たちの川を、魚も、大切にしたいと思っている。自分の住んでいる地域のいちばん狭い、ほんとに自分と結びついている場所を大切にしたいと思っている。小さな村から出発して、国は大切だということを考えている。それが僕はおもしろいわけなんです」

授業の最後、大江さんはこう締めくくりました。

大江健三郎さん

「文章を書くってことはね、ものをゆっくり見て、ゆっくり考えて、ゆっくり表現していくっていう力を養うことになるわけなんです。

ゆっくりした速度で正確に確実に、ゆっくり考えていくということができるようになるのが、大人になるってことだと僕は思っています」

「文章を書くってことはね、ものをゆっくり見て、ゆっくり考えて、ゆっくり表現していくっていう力を養うことになるわけなんです。

ゆっくりした速度で正確に確実に、ゆっくり考えていくということができるようになるのが、大人になるってことだと僕は思っています」

「谷間の村」という小さな世界を通して、人間の本質に迫り続けた大江健三郎さん。

「身近なことに目をこらせば大切なものが見えてくる」という大江さんのメッセージを、私も大切にしていきたいと感じました。

「身近なことに目をこらせば大切なものが見えてくる」という大江さんのメッセージを、私も大切にしていきたいと感じました。

四国らしんばん「大江健三郎が生きた“谷間の村”」

小島遙

松山放送局ディレクター

2020年入局

好きな作品は「芽むしり仔撃ち」です

松山放送局ディレクター

2020年入局

好きな作品は「芽むしり仔撃ち」です