知られざる海底ケーブルの世界

SNSに動画投稿サイト…あなたが手にするスマホから広がるネットの世界。携帯の電波やWi-Fiでどんな場所でもつながるサービスを支えているのは、実は世界中に張りめぐらされた海底ケーブルだというのはご存じでしょうか?8000メートルの深海を渡り、漁船の底引き網を避けながら静かに世界をつなぐ。そして経済安全保障という新たな荒波も。ネット社会にとって“切っても切れない”海底ケーブルの知られざる世界、詳しくご紹介します。(経済部記者 永田真澄)

その数は400本!総延長130万キロ

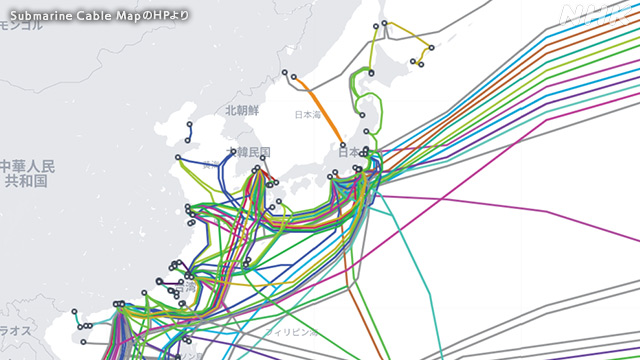

この地図にある無数の線はすべて日本列島につながれた海底ケーブルです。

日本とつながるものだけでおよそ30本、世界では400本以上にのぼり、総延長は130万キロにおよびます。

スマホやパソコンと携帯の電波やWi-Fiでつながるネット。皆さんの手元は無線ですが、建物や携帯の基地局から先は有線のケーブルでつながれています。

そして、海を渡り国境を越えてつなげるために使われるのが海底ケーブルです。かつては通信衛星も使われていましたが、現在は膨大なデータ量とスピードを確保するために、国際通信の99%を海底ケーブルが占めています。

海底ケーブルがなければ、速度の遅延なく動画投稿サイトを見たり、クラウドに写真を保存したりといった当たり前の生活ができなくなってしまいます。

スマホやパソコンと携帯の電波やWi-Fiでつながるネット。皆さんの手元は無線ですが、建物や携帯の基地局から先は有線のケーブルでつながれています。

そして、海を渡り国境を越えてつなげるために使われるのが海底ケーブルです。かつては通信衛星も使われていましたが、現在は膨大なデータ量とスピードを確保するために、国際通信の99%を海底ケーブルが占めています。

海底ケーブルがなければ、速度の遅延なく動画投稿サイトを見たり、クラウドに写真を保存したりといった当たり前の生活ができなくなってしまいます。

実は髪の毛ほどの細さの光ファイバー

こちらは海底ケーブルの断面図です。

データ量の増加と通信スピードの加速に応じるために、その技術は大きく進化を続けています。太さは抑えつつ、中身の密度が濃くなるイメージです。

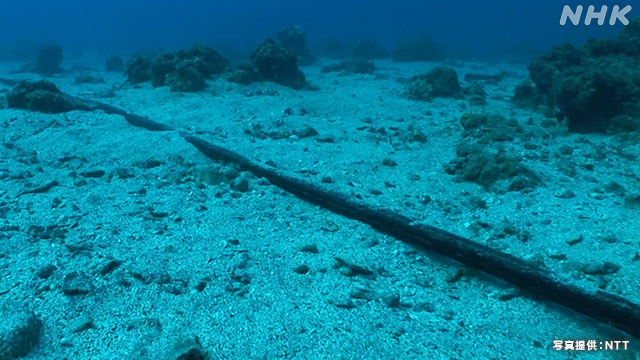

光ファイバーは髪の毛ほどの細さで、最新の技術ではそれを48本束ねて、金属などで頑丈に保護しています。深海での水圧に耐え、サメにかじられたくらいでは切断されることはないといいます。

1本で1秒あたりDVDにして1万3300枚分のデータを送信。その容量はこの20年で100倍にまで増えたといいます。

その技術は世界の中でも日本企業のレベルの高さが目立っています。アメリカ、フランスの企業とともに、日本のNECがトップ3を形成し、3社のシェア合計は9割を占めています。

光ファイバーは髪の毛ほどの細さで、最新の技術ではそれを48本束ねて、金属などで頑丈に保護しています。深海での水圧に耐え、サメにかじられたくらいでは切断されることはないといいます。

1本で1秒あたりDVDにして1万3300枚分のデータを送信。その容量はこの20年で100倍にまで増えたといいます。

その技術は世界の中でも日本企業のレベルの高さが目立っています。アメリカ、フランスの企業とともに、日本のNECがトップ3を形成し、3社のシェア合計は9割を占めています。

敷設も大変!“最短距離”がスピードを制す

5月下旬、横浜港に姿を見せた珍しい船。

日本に数隻しか存在しない海底ケーブル敷設船です。

ふだんは世界の海で作業を続ける船が横浜港に停泊していました。

ふだんは世界の海で作業を続ける船が横浜港に停泊していました。

NTTのグループ会社 岩永さん

「われわれがやっていることは目立ちませんが、それがいいことなんですよね。むしろ目立ってはいけないんだと思うんです。ただ、やってることをご理解いただくいい機会かと思っています」

「われわれがやっていることは目立ちませんが、それがいいことなんですよね。むしろ目立ってはいけないんだと思うんです。ただ、やってることをご理解いただくいい機会かと思っています」

船を案内する担当者に話を聞くと、人知れず人々の生活を支えているというきょうじを感じました。

海底ケーブルは実際にはどのように敷設しているのでしょうか。大事なのは最短距離のルートをいかに見極めるかだといいます。

海底ケーブルは実際にはどのように敷設しているのでしょうか。大事なのは最短距離のルートをいかに見極めるかだといいます。

例えば、日本とアメリカの西海岸を結ぶ海底ケーブルは総延長が1万キロにも及びます。

途中には、深さ8000メートルに達する日本海溝の通過も避けられません。

途中には、深さ8000メートルに達する日本海溝の通過も避けられません。

担当者

「まずは最短距離で結ぶことを考えるんです。いま、海底ケーブルを利用するお客さんはアメリカのGAFAのようなハイパースケーラーと呼ばれる企業が多いですが、彼らはわずかな遅延=レイテンシーにこだわります。遅延を小さくしようとすると、ケーブルの距離は短ければ短かいほどいい。ただ、いろいろ条件もあるのでその中で総合的に検討することになります」

「まずは最短距離で結ぶことを考えるんです。いま、海底ケーブルを利用するお客さんはアメリカのGAFAのようなハイパースケーラーと呼ばれる企業が多いですが、彼らはわずかな遅延=レイテンシーにこだわります。遅延を小さくしようとすると、ケーブルの距離は短ければ短かいほどいい。ただ、いろいろ条件もあるのでその中で総合的に検討することになります」

その条件の1つが、「浅すぎず、深すぎず」。

水深1000メートルくらいまでの浅い海では、漁業活動が活発な海域が多く、こうした場所では底引き網にケーブルが引っ張られて切断されるリスクがあります。

水深1000メートルくらいまでの浅い海では、漁業活動が活発な海域が多く、こうした場所では底引き網にケーブルが引っ張られて切断されるリスクがあります。

また、タンカーのいかりが直撃して損傷することも考えられます。

逆に、4000メートルを超えるような深海では、万が一のトラブルの際の修理の難易度が高まり、復旧に時間がかかってしまいます。

そのため、日本海溝の中でも「渡り廊下」のようにひときわ浅くなっている水深6000メートルほどのエリアを通しているということです。

逆に、4000メートルを超えるような深海では、万が一のトラブルの際の修理の難易度が高まり、復旧に時間がかかってしまいます。

そのため、日本海溝の中でも「渡り廊下」のようにひときわ浅くなっている水深6000メートルほどのエリアを通しているということです。

さらに、台風の通り道を避けるなど、さまざまな環境を考慮しながらルートを設計しているといいます。

しかしそれでも、世界各地で海底ケーブルの切断は頻繁に起きるものだといいます。その頻度はなんと2週間に1度。原因のほとんどが漁船やタンカーによるもので、切断を防ぐためにはルートの選定だけでなく、敷設時にも工夫を凝らしています。

しかしそれでも、世界各地で海底ケーブルの切断は頻繁に起きるものだといいます。その頻度はなんと2週間に1度。原因のほとんどが漁船やタンカーによるもので、切断を防ぐためにはルートの選定だけでなく、敷設時にも工夫を凝らしています。

担当者

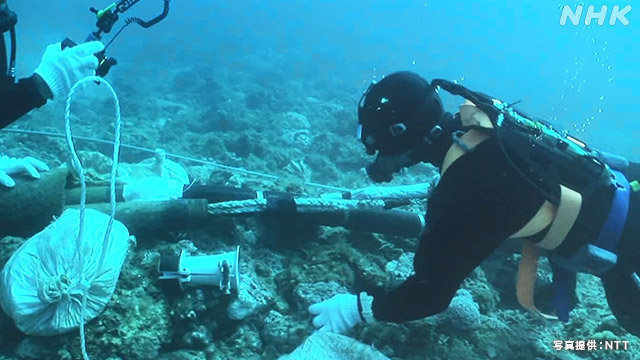

「海底ケーブルは海中を漂うようなことはなく、必ず海底をはわせますが、水深1500メートルくらいまでの浅い海では海底に1メートルから3メートルほど埋めています。さらに大型タンカーが集中する貿易拠点では、例えば香港では海底から5メートル、シンガポールでは海底から10メートルまで埋めることで対策を取っています。ただそれでも、自然に浮き上がってきたり、固い岩盤があって深く埋められないような所ではケーブルが切れることはあるんです」

「海底ケーブルは海中を漂うようなことはなく、必ず海底をはわせますが、水深1500メートルくらいまでの浅い海では海底に1メートルから3メートルほど埋めています。さらに大型タンカーが集中する貿易拠点では、例えば香港では海底から5メートル、シンガポールでは海底から10メートルまで埋めることで対策を取っています。ただそれでも、自然に浮き上がってきたり、固い岩盤があって深く埋められないような所ではケーブルが切れることはあるんです」

切断されてしまったら?

なかなか、奥が深い海底ケーブルの敷設です。ケーブルが切断されてしまった場合はどうするのか聞きました。

実は、ほとんどの海底ケーブルは1本単独で運用するのではなく、あらかじめわずかにルートを変えて2~3本をセットで敷設したり、他社のケーブルの一部を借り受けて一体的に運用したりして、万が一切れてしまっても影響が出ないよう備えているといいます。

ただ、切断されたケーブルは修理するしかありません。

実は、ほとんどの海底ケーブルは1本単独で運用するのではなく、あらかじめわずかにルートを変えて2~3本をセットで敷設したり、他社のケーブルの一部を借り受けて一体的に運用したりして、万が一切れてしまっても影響が出ないよう備えているといいます。

ただ、切断されたケーブルは修理するしかありません。

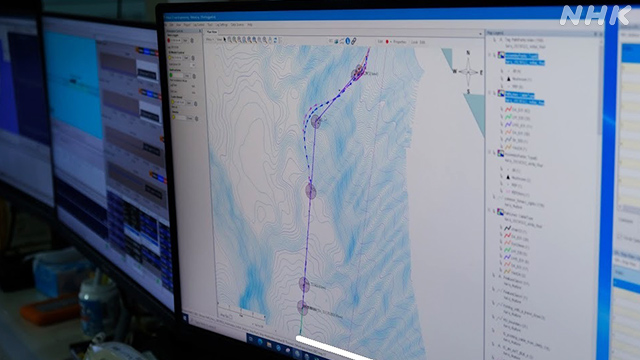

まずはどこまで信号が届いているかを確かめて、切れた場所を特定。

予備のケーブルを船に乗せて現地に向かうのですが…。

予備のケーブルを船に乗せて現地に向かうのですが…。

担当者

「そこからはUFOキャッチャーのような世界です。海の底は見えないので海図をにらみながら当時敷設した場所を緯度・経度の情報を元に特定します。そして、潮流によってどのくらいケーブルが流されているかを推測します。それから、海底にフックを垂らして船を動かしながらはわせるんです。見事ケーブルに引っ掛かるとテンションで分かりますので、引き上げて修理する。1か月半から2か月ほどかかることが多いです」

「そこからはUFOキャッチャーのような世界です。海の底は見えないので海図をにらみながら当時敷設した場所を緯度・経度の情報を元に特定します。そして、潮流によってどのくらいケーブルが流されているかを推測します。それから、海底にフックを垂らして船を動かしながらはわせるんです。見事ケーブルに引っ掛かるとテンションで分かりますので、引き上げて修理する。1か月半から2か月ほどかかることが多いです」

この間、予備のケーブルを通して通信は確保されているので、私たちが海底ケーブルの故障に気付くことはないのです。

経済安全保障という新たな荒波

その海底ケーブルに新たな荒波が押し寄せています。経済安全保障です。

いま何が起きているのか、専門家は次のように指摘します。

いま何が起きているのか、専門家は次のように指摘します。

土屋教授

「2015年にアメリカの新聞がロシアのスパイ船と潜水艦がアメリカの沖合に現れて海底ケーブルを探しているんじゃないか、いざというときには切られるかもしれないという記事を掲載しました。それ以降、数多くの海底ケーブルが結ばれている台湾の有事の懸念が高まり、地政学的なリスクが意識されるようになってきました」

「2015年にアメリカの新聞がロシアのスパイ船と潜水艦がアメリカの沖合に現れて海底ケーブルを探しているんじゃないか、いざというときには切られるかもしれないという記事を掲載しました。それ以降、数多くの海底ケーブルが結ばれている台湾の有事の懸念が高まり、地政学的なリスクが意識されるようになってきました」

アメリカのトランプ政権は2020年に「クリーンネットワーク構想」を発表。通信ネットワークからファーウェイなどの中国製の通信機器の排除を進めました。

その前後で海底ケーブルを舞台にしたアメリカと中国の摩擦を象徴する事例が相次いだと土屋教授は指摘します。

その前後で海底ケーブルを舞台にしたアメリカと中国の摩擦を象徴する事例が相次いだと土屋教授は指摘します。

[海底ケーブルめぐる米中対立の事例]

▽2019年、アメリカのロサンゼルスと香港を結ぶ海底ケーブルの運用開始を目前に、トランプ政権が突如、安全保障を理由に、設置許可の取り下げを検討。結局、計画は変更され、香港ではなくアメリカとフィリピン・台湾を結ぶことになった。中国が香港への関与を強めようとする中、アメリカ当局が情報漏えいのリスクを懸念したとみられる。

▽2021年、世界銀行が主導したミクロネシア、キリバス、ナウルを結ぶ海底ケーブル事業に、中国のファーウェイと関係の深い企業が最安値で入札。アメリカとオーストラリア両政府が介入し、入札が取り消しに。結局、日米豪よる連携支援プロジェクトとして敷設されることに。米軍基地もあるグアムとケーブルが接続して情報が漏えいすることを懸念したとみられる。

▽2019年、アメリカのロサンゼルスと香港を結ぶ海底ケーブルの運用開始を目前に、トランプ政権が突如、安全保障を理由に、設置許可の取り下げを検討。結局、計画は変更され、香港ではなくアメリカとフィリピン・台湾を結ぶことになった。中国が香港への関与を強めようとする中、アメリカ当局が情報漏えいのリスクを懸念したとみられる。

▽2021年、世界銀行が主導したミクロネシア、キリバス、ナウルを結ぶ海底ケーブル事業に、中国のファーウェイと関係の深い企業が最安値で入札。アメリカとオーストラリア両政府が介入し、入札が取り消しに。結局、日米豪よる連携支援プロジェクトとして敷設されることに。米軍基地もあるグアムとケーブルが接続して情報が漏えいすることを懸念したとみられる。

経済安全保障上の懸念から、通信インフラ領域での中国の台頭を抑え込みたいアメリカ。「デジタルシルクロード」を掲げ、技術の輸出を通して存在感を高めたい中国。海底ケーブルをめぐって両国の利害がぶつかっているといいます。

そして、その対立は台湾有事に結び付いています。

土屋教授は海底ケーブルと関連設備が攻撃された場合、次のような想定が考えられるとしています。

そして、その対立は台湾有事に結び付いています。

土屋教授は海底ケーブルと関連設備が攻撃された場合、次のような想定が考えられるとしています。

[台湾有事 海底ケーブルが攻撃されると…]

▽在日米軍や自衛隊と連絡をとることが難しくなり、作戦の遂行が難しくなる。

▽通信が制限される一方、中国本土と結ぶ海底ケーブルは生かし、大量のプロパガンダが送り込まれて情報が統制される。

▽在日米軍や自衛隊と連絡をとることが難しくなり、作戦の遂行が難しくなる。

▽通信が制限される一方、中国本土と結ぶ海底ケーブルは生かし、大量のプロパガンダが送り込まれて情報が統制される。

ことし2月には、台湾本島と離島の馬祖島を結ぶ海底ケーブルが切断される事案が1週間のうちに2件も起きました。

いずれも、付近で中国の貨物船や漁船の存在が確認され、関与が指摘されていますが、土屋教授は「事故を装ってケーブルを切る実験をしている可能性もある」と見ています。

いずれも、付近で中国の貨物船や漁船の存在が確認され、関与が指摘されていますが、土屋教授は「事故を装ってケーブルを切る実験をしている可能性もある」と見ています。

海底ケーブルのリスク 企業はどう備える?

有事に対して、実際に対応を迫られるのは企業です。

NTTで20年以上海底ケーブル事業に携わってきた佐藤吉雄さんに話を聞きました。

NTTで20年以上海底ケーブル事業に携わってきた佐藤吉雄さんに話を聞きました。

NTTリミテッド・ジャパン 佐藤さん

「経済安全保障の懸念の高まりとともに、規制の強化などによって手続きが増えるのは避けて通れません。各国の当局の審査期間も軒並み長期化しているように思います。私は2017年ごろ、アメリカに海底ケーブルを通すプロジェクトに関して、ワシントンで『チーム・テレコム』(海底ケーブルの安全保障上の審査を担うアメリカ政府の省庁横断組織)にインタビューをされた経験もあります。そのころからそういった審査はありましたので、特段大きく変わったと思ってはいません」

「経済安全保障の懸念の高まりとともに、規制の強化などによって手続きが増えるのは避けて通れません。各国の当局の審査期間も軒並み長期化しているように思います。私は2017年ごろ、アメリカに海底ケーブルを通すプロジェクトに関して、ワシントンで『チーム・テレコム』(海底ケーブルの安全保障上の審査を担うアメリカ政府の省庁横断組織)にインタビューをされた経験もあります。そのころからそういった審査はありましたので、特段大きく変わったと思ってはいません」

民間・政府レベルともに、海底ケーブルの防護については限界があるといいます。

ただその一方で強調していたのは、日本のように多数の海底ケーブルで結ばれている場合、仮に1本や2本が切断されたくらいでは、ほとんど大きな影響はないということです。

佐藤さんの会社では、さらなるインターネットの利用拡大を見込んで、日本とアメリカ、日本と東南アジアを結ぶ新たな海底ケーブルの建設プロジェクトにも取り組んでいます。

ただその一方で強調していたのは、日本のように多数の海底ケーブルで結ばれている場合、仮に1本や2本が切断されたくらいでは、ほとんど大きな影響はないということです。

佐藤さんの会社では、さらなるインターネットの利用拡大を見込んで、日本とアメリカ、日本と東南アジアを結ぶ新たな海底ケーブルの建設プロジェクトにも取り組んでいます。

佐藤さん

「海底ケーブル業界では昔から、ネットワークはシームレスで、区切ることができないという考えです。ただ、中国もアメリカも、どちらも重要なお客です。だから、特別に何かということは気にしていません。そして、Wi-Fiや5Gが飛び交う中でも、その下を有線のケーブルが走るネットワークの姿も変わらないはず。この先、地に張ったネットワークはますます大事になってきます。使っている人にとってもっと身近で、生活をそれを支えるネットワークにしていきたい」

「海底ケーブル業界では昔から、ネットワークはシームレスで、区切ることができないという考えです。ただ、中国もアメリカも、どちらも重要なお客です。だから、特別に何かということは気にしていません。そして、Wi-Fiや5Gが飛び交う中でも、その下を有線のケーブルが走るネットワークの姿も変わらないはず。この先、地に張ったネットワークはますます大事になってきます。使っている人にとってもっと身近で、生活をそれを支えるネットワークにしていきたい」

取材後記

長年蓄積した経験と技術でネット社会を支え続けてきた海底ケーブル。経済安全保障という新たな荒波に対しても、敷設や運営に携わる企業は、従来から備えてきたリスクの1つだと冷静に受け止めていました。

その理由は、有事だからといって備えるのではなく、ふだんの人々の社会生活に影響を与えないよう備えることのほうがより難易度も責任も大きいからだと感じました。

国家の分断が進もうとする世界で、海底ケーブルはいまも世界を結び続けています。

その理由は、有事だからといって備えるのではなく、ふだんの人々の社会生活に影響を与えないよう備えることのほうがより難易度も責任も大きいからだと感じました。

国家の分断が進もうとする世界で、海底ケーブルはいまも世界を結び続けています。

経済部記者

永田 真澄

2012年入局

秋田局や札幌局を経て現所属

総務省や情報通信業界を担当

永田 真澄

2012年入局

秋田局や札幌局を経て現所属

総務省や情報通信業界を担当