「このままでは外科医がいなくなる…」医師の働き方どう変わる

「自分自身をすべて捨てて、患者さんのために尽くす。それが当たり前でした」

長く大学病院で勤務してきた医師のことばです。

また、別の外科の勤務医からはこんな声も。

「でも、過労死してしまったら元も子もない。このままでは外科医はいなくなってしまう」

医師の自己犠牲による長時間労働で支えられている、とも指摘される日本の医療現場。

来年4月からの「医師の働き方改革」を前に、強い危機感をもとに「当たり前」を変えようとする動きが始まっています。

(社会部記者 杉本志織/おはよう日本 長尾宗一郎)

長く大学病院で勤務してきた医師のことばです。

また、別の外科の勤務医からはこんな声も。

「でも、過労死してしまったら元も子もない。このままでは外科医はいなくなってしまう」

医師の自己犠牲による長時間労働で支えられている、とも指摘される日本の医療現場。

来年4月からの「医師の働き方改革」を前に、強い危機感をもとに「当たり前」を変えようとする動きが始まっています。

(社会部記者 杉本志織/おはよう日本 長尾宗一郎)

外科医の1日に密着

朝8時前。

神奈川県相模原市にある北里大学病院に勤務する医師の田島弘さんが出勤しました。

神奈川県相模原市にある北里大学病院に勤務する医師の田島弘さんが出勤しました。

外科医になって23年目のベテランで、肝臓や膵臓などにできたがんの診療や手術などを担当しています。

この日は、1日の仕事の様子を取材させていただきました。

医師の中でも特に長時間労働の傾向が強いと言われる外科医の働き方の実情に迫るのが目的です。

この日は、1日の仕事の様子を取材させていただきました。

医師の中でも特に長時間労働の傾向が強いと言われる外科医の働き方の実情に迫るのが目的です。

患者の負担は軽く その分手術は高度に

午前9時半すぎ、手術開始。

患者は70代の女性で、小腸の一部、十二指腸のがんを患っています。

この日の手術は「腹腔鏡手術」と呼ばれ、おなかに開けた小さな穴から内視鏡や器具を入れ、モニターを見ながらロボットを操作してがんの腫瘍部分や周辺のリンパ腺を取り除きます。

患者は70代の女性で、小腸の一部、十二指腸のがんを患っています。

この日の手術は「腹腔鏡手術」と呼ばれ、おなかに開けた小さな穴から内視鏡や器具を入れ、モニターを見ながらロボットを操作してがんの腫瘍部分や周辺のリンパ腺を取り除きます。

田島さんは責任者としてロボットの操作を担当します。

おなかをメスで切り開く「開腹手術」より「腹腔鏡手術」のほうが患者の体への負担が少ないため、このところこうした術式が増えているということです。

一方、医師にはより高い技術や集中力が求められ、手術にかかる時間も開腹手術の1.5倍ほどになっているといいます。

その中でも特に難易度が高いもので、田島さんの診療科ではこの日の手術を同じ精度でできる技術を持つ医師はほかにいないということです。

このため、手術中はほぼ休憩を取ることなく手を動かし続けます。

おなかをメスで切り開く「開腹手術」より「腹腔鏡手術」のほうが患者の体への負担が少ないため、このところこうした術式が増えているということです。

一方、医師にはより高い技術や集中力が求められ、手術にかかる時間も開腹手術の1.5倍ほどになっているといいます。

その中でも特に難易度が高いもので、田島さんの診療科ではこの日の手術を同じ精度でできる技術を持つ医師はほかにいないということです。

このため、手術中はほぼ休憩を取ることなく手を動かし続けます。

手術が終わったのは…

手術が終わったのは夜の9時40分ごろ。

開始から12時間がたっていました。

田島さんはその間、食事もとらず、手術室の外に出ることもほとんどありませんでした。

万が一、ミスがあれば患者の命に関わるおそれもある、細やかな作業の連続から解放された田島さん、手術後はホッとした表情でした。

開始から12時間がたっていました。

田島さんはその間、食事もとらず、手術室の外に出ることもほとんどありませんでした。

万が一、ミスがあれば患者の命に関わるおそれもある、細やかな作業の連続から解放された田島さん、手術後はホッとした表情でした。

田島医師

「疲労は無いわけではないですけど、手術中はやはり興奮状態なので、そんなに感じていないというのが実際です。あまりトイレに行きたいとも思わないんです」

「疲労は無いわけではないですけど、手術中はやはり興奮状態なので、そんなに感じていないというのが実際です。あまりトイレに行きたいとも思わないんです」

でももちろん、12時間の手術で疲れないはずもありません。

「疲れた、と今は感じていないですが、もっと遅い時間や、あすの朝とかに出ますね」

手術が終わっても

手術を終えても業務は続きます。

一息つく間もなく患者家族のもとへ向かい、手術結果を説明。

一息つく間もなく患者家族のもとへ向かい、手術結果を説明。

続いて、手術で取り出した臓器を検査に出すための準備。

さらに病棟に戻ったあとは、手術記録の作成。

業務がすべて終わったのは、日付が変わるころのことでした。

業務の分担などを進めることで、以前に比べると労働時間は短縮されているということですが、それでも関連病院での勤務も含めると、時間外労働は月に120時間ほどになるということです。

田島さんは、質の高い医療を求める患者に応える医師として、使命を果たすことは当然、大切なことだと考えています。

一方で、今の働き方をこの先もずっと続けていくことは難しいとも感じています。

さらに病棟に戻ったあとは、手術記録の作成。

業務がすべて終わったのは、日付が変わるころのことでした。

業務の分担などを進めることで、以前に比べると労働時間は短縮されているということですが、それでも関連病院での勤務も含めると、時間外労働は月に120時間ほどになるということです。

田島さんは、質の高い医療を求める患者に応える医師として、使命を果たすことは当然、大切なことだと考えています。

一方で、今の働き方をこの先もずっと続けていくことは難しいとも感じています。

田島医師

「結果として長時間にならざるをえない、というのが実際です。患者さんのためにいいものになるだろうと考えてのことなので、そこを提供していくというのが、僕らの今頑張ってやっていることです」

「結果として長時間にならざるをえない、というのが実際です。患者さんのためにいいものになるだろうと考えてのことなので、そこを提供していくというのが、僕らの今頑張ってやっていることです」

「今の仕事をずっとやり続けなさい、というのは厳しいです。体がついていかなくなるし。今、若い医師で外科を選ぶ人は研修医でもほとんどいなくなっていますし、理由は大変だからなんですよね。責任も重いし労働時間も長い。選んでもらえるような環境を作っていかないと本当に先はないと思いますね」

医師の長時間労働 データは

「我が国の医療は、医師の自己犠牲的な長時間労働によって支えられており危機的な状況。他職種と比較しても抜きん出た長時間労働の実態」

国の検討会が2019年にまとめた報告書には、冒頭の「基本認識」の欄にそのように記されています。

その「抜きん出た長時間労働」、データではどうなっているのか。

厚生労働省の研究班が行った「医師の勤務実態調査」(2019年)では、時間外・休日労働について、病院の常勤勤務医の約4割が一般的に「過労死ライン」とされる年間960時間を超え、さらに約1割は年間1860時間を超えていました。

特に救急、産婦人科、外科や、若手の医師は長時間労働の傾向が強くなっています。

また、医師の労働組合などが去年、勤務医を対象に行った調査では、医師自身の健康状態について聞いたところ、次のような回答でした。

その「抜きん出た長時間労働」、データではどうなっているのか。

厚生労働省の研究班が行った「医師の勤務実態調査」(2019年)では、時間外・休日労働について、病院の常勤勤務医の約4割が一般的に「過労死ライン」とされる年間960時間を超え、さらに約1割は年間1860時間を超えていました。

特に救急、産婦人科、外科や、若手の医師は長時間労働の傾向が強くなっています。

また、医師の労働組合などが去年、勤務医を対象に行った調査では、医師自身の健康状態について聞いたところ、次のような回答でした。

「健康である」 47.1%

「健康に不安がある」 42.5%

「健康とはいえない」 5.4%

「大変不安である」 5.0%

「健康に不安がある」 42.5%

「健康とはいえない」 5.4%

「大変不安である」 5.0%

始まる「医師の働き方改革」

こうした現状を改善しようと国が来年度から本格的にスタートさせるのが「医師の働き方改革」です。

対象となるのは、病院で患者の診療などにあたる「勤務医」です。

今は、勤務医に休日や時間外労働時間の規制はありませんが、来年4月からは労働基準法に基づく上限規制が適用されることになります。

上限は「原則年間960時間」、ひと月あたりに換算すると「月80時間」となり、いわゆる「過労死ライン」の水準です。

高度な処置が必要な患者に対応する3次救急医療機関など、地域の医療提供体制を維持するためにやむをえず上限を超えざるをない場合を想定して、「暫定で年間1860時間」の特例水準も設定されます。

そのほか、健康確保のための措置として連続勤務時間の制限なども始まります。

働き方改革の本格的なスタートまで1年をきった今、各地の医療機関は医療の質を保ちながらどう医師の負担軽減や労働時間短縮を進めていくのか、大きな転換を迫られているのです。

対象となるのは、病院で患者の診療などにあたる「勤務医」です。

今は、勤務医に休日や時間外労働時間の規制はありませんが、来年4月からは労働基準法に基づく上限規制が適用されることになります。

上限は「原則年間960時間」、ひと月あたりに換算すると「月80時間」となり、いわゆる「過労死ライン」の水準です。

高度な処置が必要な患者に対応する3次救急医療機関など、地域の医療提供体制を維持するためにやむをえず上限を超えざるをない場合を想定して、「暫定で年間1860時間」の特例水準も設定されます。

そのほか、健康確保のための措置として連続勤務時間の制限なども始まります。

働き方改革の本格的なスタートまで1年をきった今、各地の医療機関は医療の質を保ちながらどう医師の負担軽減や労働時間短縮を進めていくのか、大きな転換を迫られているのです。

主治医がいなくなる? “チーム制”の導入

新たな取り組みも始まっています。

冒頭で紹介した北里大学病院の外科では、去年から「主治医制」から「チーム制」へ診療形態を変更しました。

特定の医師が決まった患者を担当する「主治医制」に対し、「チーム制」では複数の医師でチームを組み、患者の診療にあたります。

「患者に何かあれば24時間、365日主治医が対応するもの」とされてきた働き方を見直し、負担軽減を図るのが目的です。

冒頭で紹介した北里大学病院の外科では、去年から「主治医制」から「チーム制」へ診療形態を変更しました。

特定の医師が決まった患者を担当する「主治医制」に対し、「チーム制」では複数の医師でチームを組み、患者の診療にあたります。

「患者に何かあれば24時間、365日主治医が対応するもの」とされてきた働き方を見直し、負担軽減を図るのが目的です。

毎朝、チームの医師全員が集まってカンファレンスを開き、手術の予定や入院中の患者の経過などを共有。

1人の患者に対してどの医師でも対応できるよう認識をそろえて、意見を出し合って治療方針などを決めていくようにしています。

1人の患者に対してどの医師でも対応できるよう認識をそろえて、意見を出し合って治療方針などを決めていくようにしています。

「交代してお昼ごはんに」

手術の進め方も変わりました。

これまで手術は、主治医1人と助手の医師2人の計3人で、最初から最後まで行うことが多かったということですが、取材に伺った日は、手術室内でお昼が近づくと。

「交代してお昼ご飯行ってきて」(リーダーの医師)。

この声を合図に、手術器具を操っていた若手医師は別の医師と交代して手術室の外へ。

またしばらくすると、ロボットを操作していた別の医師も。

「お昼ご飯に行ってきます」

交代し休憩へ入りました。

「交代してお昼ご飯行ってきて」(リーダーの医師)。

この声を合図に、手術器具を操っていた若手医師は別の医師と交代して手術室の外へ。

またしばらくすると、ロボットを操作していた別の医師も。

「お昼ご飯に行ってきます」

交代し休憩へ入りました。

次々と医師が入れ替わり、手術を担った医師の数は合計8人に。

医師が交代しながら手術は滞りなく続けられ、開始から7時間半、無事終わりました。

医師が交代しながら手術は滞りなく続けられ、開始から7時間半、無事終わりました。

手術に参加した中堅医師

「休憩したりとか、切り替えて集中して入るということもできるので、すごく気持ち的に楽になっています。交代制というのは理にかなっているのかなと思います」

「休憩したりとか、切り替えて集中して入るということもできるので、すごく気持ち的に楽になっています。交代制というのは理にかなっているのかなと思います」

主治医制→チーム制 患者や家族は?

主治医がいないことを、患者はどう感じているのでしょうか。

がんの手術を受けた70代の男性患者に聞いてみると。

がんの手術を受けた70代の男性患者に聞いてみると。

70代患者

「対応がすごく早かったです。1人の先生だけだと、診ている患者さんがほかにもいるのでパパッと対応してもらうのは難しいと思う。チームでやってくれるのはそういう面ですごくいいなと思いました」

「対応がすごく早かったです。1人の先生だけだと、診ている患者さんがほかにもいるのでパパッと対応してもらうのは難しいと思う。チームでやってくれるのはそういう面ですごくいいなと思いました」

70代患者の家族

「普通に主治医がいて、ずっとその人がやってくれるのかなと思っていましたけど、チーム制だとみんなの目があって話も共有されているので、協力しあってやるのはいいなと思いました。痛みとかがあった時にもすぐ対応していただけて家族としては心強かったです」

「普通に主治医がいて、ずっとその人がやってくれるのかなと思っていましたけど、チーム制だとみんなの目があって話も共有されているので、協力しあってやるのはいいなと思いました。痛みとかがあった時にもすぐ対応していただけて家族としては心強かったです」

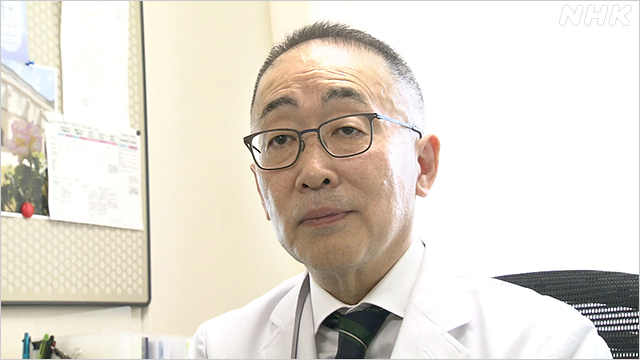

「チーム制」に取り組む、上部消化管外科学の比企直樹主任教授は、医師1人1人の負担を減らすだけでなく、多くの医師が関わることで、患者によりよい医療を提供することにもつながると考えています。

北里大学 比企直樹主任教授

「今までは最後まで主治医が全部診てというのが患者さんにとっても幸せだと思われていたし、医師の側もそれが当然だと思っていました。

ただ、それで医師が過労死したら元も子もないし、患者さんも疲れてイライラしている医師よりも余裕のある医師に診てもらいたいと思います。チームで診ていった方がクオリティーも高くなるし、患者さんのためにもいいんだという考え方にスイッチを切り替えていくということが重要だと思っています」

「今までは最後まで主治医が全部診てというのが患者さんにとっても幸せだと思われていたし、医師の側もそれが当然だと思っていました。

ただ、それで医師が過労死したら元も子もないし、患者さんも疲れてイライラしている医師よりも余裕のある医師に診てもらいたいと思います。チームで診ていった方がクオリティーも高くなるし、患者さんのためにもいいんだという考え方にスイッチを切り替えていくということが重要だと思っています」

「タスクシフト」進める病院も

ここまで、医師どうしの業務の分担による負担軽減を見てきましたが、医師が担っている業務の中には、ほかの医療従事者の資格でも担えるものもあります。

こうした業務を医師以外に移すのが、「タスクシフト」と呼ばれる医師の負担軽減策です。

以下は、大阪市の医誠会病院(病床327床の地域の救急医療を担う病院)が行っている「タスクシフト」の例です。

こうした業務を医師以外に移すのが、「タスクシフト」と呼ばれる医師の負担軽減策です。

以下は、大阪市の医誠会病院(病床327床の地域の救急医療を担う病院)が行っている「タスクシフト」の例です。

▼手術の際の薬剤の管理

医師 → 薬剤師

▼酸素濃度などの人工呼吸器の設定変更

麻酔科医 → 看護師(特定の医療行為について研修)

▼救急外来での搬送患者の受け入れ対応・状態確認・医師の処置の補助

看護師 → 救急救命士(2年前の法改正で病院内での救急救命処置が可能に)

▼手術前の医療器具の準備作業(看護師資格は不要)

看護師 → 一般の病院職員

医師 → 薬剤師

▼酸素濃度などの人工呼吸器の設定変更

麻酔科医 → 看護師(特定の医療行為について研修)

▼救急外来での搬送患者の受け入れ対応・状態確認・医師の処置の補助

看護師 → 救急救命士(2年前の法改正で病院内での救急救命処置が可能に)

▼手術前の医療器具の準備作業(看護師資格は不要)

看護師 → 一般の病院職員

この病院では積極的なIT活用も進めています。

▼看護記録・看護計画

手で入力 → 入力を補助するシステムの導入

▼患者の体位変換

看護師の作業 → 自動寝返り支援ベッドなどの導入

手で入力 → 入力を補助するシステムの導入

▼患者の体位変換

看護師の作業 → 自動寝返り支援ベッドなどの導入

こうしたタスクシフトを進めるため、医師や看護師、薬剤師など、それぞれの職種の資格にしかできない業務内容を整理しました。

医師は医師、看護師は看護師にしかできない業務に集中してもらい、ほかの業務は一般の病院職員などに移すことで病院全体で負担を分散させています。

医師は医師、看護師は看護師にしかできない業務に集中してもらい、ほかの業務は一般の病院職員などに移すことで病院全体で負担を分散させています。

医師

「自分ではない他職種の誰かに任せるのは最初は不安がありました。実際は一生懸命看護師さんや、薬剤師さんが協力してくれるので、夜中までかかっていた作業が、日勤帯に必ず終わるようになりました」

「自分ではない他職種の誰かに任せるのは最初は不安がありました。実際は一生懸命看護師さんや、薬剤師さんが協力してくれるので、夜中までかかっていた作業が、日勤帯に必ず終わるようになりました」

「この業務は誰がやるかというルールが決まってなかったので、ドクターがやっていたという側面があったので、今は本来、医師しかできない仕事にフォーカスできていると思います」

この病院は経営の効率化を進めたうえで人件費の割合を増やし、採用担当の職員を置くなどして人材確保にも力を入れてきたといいます。

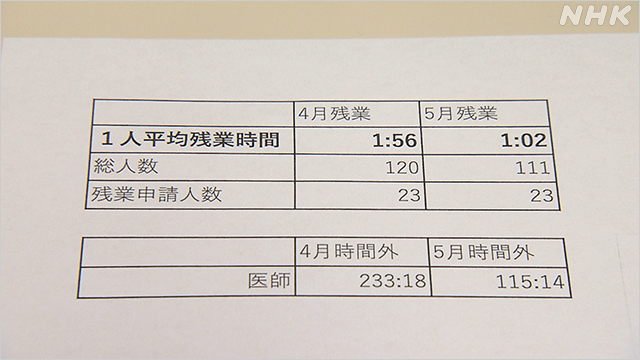

こうした取り組みの結果、医師1人あたりの月間の時間外労働を今年4月は平均1時間56分、5月は1時間2分に抑えることができたということです。

こうした取り組みの結果、医師1人あたりの月間の時間外労働を今年4月は平均1時間56分、5月は1時間2分に抑えることができたということです。

医療者にとっても、患者にとっても

「医師の働き方改革」の本格的なスタートまで、1年を切りました。

「医師が健康であること」と私たち患者に提供される「医療の質や安全性の確保」は表裏一体、とも指摘され、そうした点からも医師の働き方の見直しが求められています。

各地の医療現場では、今回取材した「チーム制」や「タスクシフト」以外にも、ICTなどの技術を活用した業務の効率化や、現場の意識改革、多様で柔軟な働き方ができる環境づくりなどを通した労働時間の短縮や人材の確保も進められています。

一方で、現場を取材すると「医師の業務をほかの職種に移そうとしても、移す側の職種も人手不足で確保が難しい」などといった声も聞かれ、地域や診療科によっても事情が異なるなかで「限られた人材の奪い合い」に拍車がかからないかなど、課題は山積しています。

「医師の働き方改革」が、医療者にとっても、患者にとっても良い形のものにしていくにはどうしたらいいのか、現場の動きや課題を今後も取材していきます。

医療現場の働き方の実情や「医師の働き方改革」について、医師をはじめとした医療従事者、患者などからの情報をお待ちしています。

以下の「ニュースポスト」のリンクからお願いします。

「医師が健康であること」と私たち患者に提供される「医療の質や安全性の確保」は表裏一体、とも指摘され、そうした点からも医師の働き方の見直しが求められています。

各地の医療現場では、今回取材した「チーム制」や「タスクシフト」以外にも、ICTなどの技術を活用した業務の効率化や、現場の意識改革、多様で柔軟な働き方ができる環境づくりなどを通した労働時間の短縮や人材の確保も進められています。

一方で、現場を取材すると「医師の業務をほかの職種に移そうとしても、移す側の職種も人手不足で確保が難しい」などといった声も聞かれ、地域や診療科によっても事情が異なるなかで「限られた人材の奪い合い」に拍車がかからないかなど、課題は山積しています。

「医師の働き方改革」が、医療者にとっても、患者にとっても良い形のものにしていくにはどうしたらいいのか、現場の動きや課題を今後も取材していきます。

医療現場の働き方の実情や「医師の働き方改革」について、医師をはじめとした医療従事者、患者などからの情報をお待ちしています。

以下の「ニュースポスト」のリンクからお願いします。

「ニュースポスト」はこちら

社会部記者

杉本志織

2013年入局

鹿児島局、大阪局を経て現所属

医療介護、子どもに関する問題を幅広く取材

息子の入院時に医師の過酷な働き方を目の当たりにしました

杉本志織

2013年入局

鹿児島局、大阪局を経て現所属

医療介護、子どもに関する問題を幅広く取材

息子の入院時に医師の過酷な働き方を目の当たりにしました

おはよう日本 ディレクター

長尾宗一郎

2016年入局

広島局などを経て東京・おはよう日本へ

西日本豪雨で災害報道を経験、医療・災害等を取材

長尾宗一郎

2016年入局

広島局などを経て東京・おはよう日本へ

西日本豪雨で災害報道を経験、医療・災害等を取材