1年後にまた激痛が……アニサキスアレルギーの怖さと対策

ちょっと贅沢したいと食べた、お寿司。その夜、私は腹部の激痛で目を覚ました。

原因は寄生虫「アニサキス」。

しかも、それがアレルギーとなり、症状が繰り返すとは思いもしなかった。私は体の異変をきっかけに、取材を始めた。

(おはよう日本 ディレクター 大川祐一郎)

原因は寄生虫「アニサキス」。

しかも、それがアレルギーとなり、症状が繰り返すとは思いもしなかった。私は体の異変をきっかけに、取材を始めた。

(おはよう日本 ディレクター 大川祐一郎)

アニサキスは食中毒原因1位

去年の春、うららかな休日。

自宅近くのお寿司屋さんで、にぎり寿司をテイクアウトし、家族で食べた。入っていたのは、私の好物のイカやヒラメ、トロなど9種類。

満足した気持ちで寝付いたが、明け方、激しい腹痛で目が覚めた。みぞおち付近が断続的に痛い。思わず「うっ」ともだえてしまう。

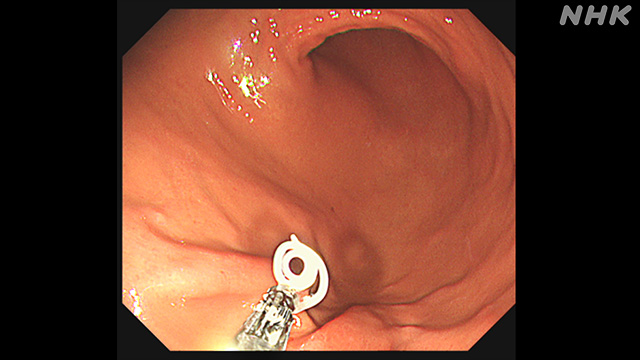

病院に行き、胃の内視鏡検査を受けると……いた!アニサキスだ。

自宅近くのお寿司屋さんで、にぎり寿司をテイクアウトし、家族で食べた。入っていたのは、私の好物のイカやヒラメ、トロなど9種類。

満足した気持ちで寝付いたが、明け方、激しい腹痛で目が覚めた。みぞおち付近が断続的に痛い。思わず「うっ」ともだえてしまう。

病院に行き、胃の内視鏡検査を受けると……いた!アニサキスだ。

アニサキスの幼虫は、サバやアジなどの魚介類に寄生し、全長は2センチから3センチほど。ヒトの体内に入ると胃や腸に刺さり、激しい腹痛やおう吐などを引き起こす。これが食中毒の「アニサキス症」だ。

私の場合、胃にいたアニサキスを内視鏡で取り除くことができた。痛みはすぐに治まったが、その後3日ほど胃のムカムカは続いた。腸に入ってしまうと、腸閉塞などのリスクもあるそうだ。

体内に入ったアニサキスは1週間ほどで死ぬという。

私の場合、胃にいたアニサキスを内視鏡で取り除くことができた。痛みはすぐに治まったが、その後3日ほど胃のムカムカは続いた。腸に入ってしまうと、腸閉塞などのリスクもあるそうだ。

体内に入ったアニサキスは1週間ほどで死ぬという。

去年1年間に厚生労働省に報告されたアニサキスの食中毒は、私の1件を含む566件。その数は2013年に今のような集計が始まってから最多で、この10年で増加傾向にある。また、食中毒の全体件数のじつに6割をアニサキスが占めるという。

国立感染症研究所の杉山広客員研究員によれば、厚生労働省に報告されているのはごく一部とみられ、診療報酬の記録の解析から、年間の患者数は2万人にのぼると推計している。

国立感染症研究所の杉山広客員研究員によれば、厚生労働省に報告されているのはごく一部とみられ、診療報酬の記録の解析から、年間の患者数は2万人にのぼると推計している。

症状が繰り返す?アニサキスアレルギー

アニサキスの本当の恐ろしさーーそれが食中毒の先にあるとは思いもしなかった。

ことし4月、再びお寿司を食べた。すると、去年と似たような腹部の痛みに襲われたのだ。

胃のムカムカなど、前の時より症状が出るのが早かった気がした。我慢すると落ち着いてきたので、すぐに病院には行かなかった。

頭の中に「アニサキス症」が浮かんだが、スマホでいろいろ調べるうちに「アニサキスアレルギー」の存在を知った。

アニサキスアレルギーはアニサキスの体の一部や分泌物、それに加熱したあとの残留物でも引き起こされる可能性があり、症状が繰り返すことがあるという。

私はこちらのほうが気になり、病院に行くことにした。

ことし4月、再びお寿司を食べた。すると、去年と似たような腹部の痛みに襲われたのだ。

胃のムカムカなど、前の時より症状が出るのが早かった気がした。我慢すると落ち着いてきたので、すぐに病院には行かなかった。

頭の中に「アニサキス症」が浮かんだが、スマホでいろいろ調べるうちに「アニサキスアレルギー」の存在を知った。

アニサキスアレルギーはアニサキスの体の一部や分泌物、それに加熱したあとの残留物でも引き起こされる可能性があり、症状が繰り返すことがあるという。

私はこちらのほうが気になり、病院に行くことにした。

訪ねたのは、アレルギー専門の診療科がある昭和大学病院。医師の鈴木慎太郎准教授は、アニサキスアレルギーの患者をこれまで500例以上診てきた。

診察では、お寿司を食べたあとの詳しい症状や、家族のアレルギー歴のほか、意外なことを聞かれた。

鈴木医師

「趣味で、釣りやマリンスポーツ、スキューバダイビングなど、されているものはありますか?」

筆者

「たまに釣りに行きます。月に1回、行くか行かないかです」

「趣味で、釣りやマリンスポーツ、スキューバダイビングなど、されているものはありますか?」

筆者

「たまに釣りに行きます。月に1回、行くか行かないかです」

鈴木医師によると、寿司職人などの海の魚に触れる機会が多い人や、魚介類が入った食事を好む人、釣りやマリンスポーツをする人にアニサキスアレルギーが発症するケースが多いという。

私は2回目の症状だったことから、アニサキスアレルギーが疑われ、血液検査を受けた。アニサキスに反応してアレルギーを引き起こす「IgE抗体」の量を調べるのだ。

1週間ほどして結果が判明した。

1週間ほどして結果が判明した。

正常であれば基本的に数値はゼロになるが、私はアニサキスの項目が「24.8」だった。「クラス4」との判定で、7段階のうち上から3番目に位置づけられる量だった。

ほかの項目で目立った数値はなかった。

ほかの項目で目立った数値はなかった。

鈴木医師

「今回、アニサキスアレルギーと特定していいのかなと思います。今後、このIgE抗体の数値が減っていくように生活していかないといけないです」

筆者

「これって、何か対処しないとどうなるんですか?」

鈴木医師

「IgE抗体の数値が高ければ、腹痛などが再発するおそれがあると考えないといけない」

「今回、アニサキスアレルギーと特定していいのかなと思います。今後、このIgE抗体の数値が減っていくように生活していかないといけないです」

筆者

「これって、何か対処しないとどうなるんですか?」

鈴木医師

「IgE抗体の数値が高ければ、腹痛などが再発するおそれがあると考えないといけない」

血液検査の数値は、アレルギー反応が引き起こされやすいかの目安で、その症状は人によって様々だという。

私のように腹痛やおう吐が引き起こされる人、慢性的なじんましんが出る人などがいるそうだ。

私のように腹痛やおう吐が引き起こされる人、慢性的なじんましんが出る人などがいるそうだ。

アナフィラキシーショックで命の危険も

アニサキスアレルギーは、命を脅かす「アナフィラキシーショック」になる危険性もあるという。

鈴木医師

「重症化すると、急激な症状としてアナフィラキシーショックという状態になって、血圧が下がったり、意識を失ったりして、場合によっては命を落とす寸前まで行く人もいます」

「重症化すると、急激な症状としてアナフィラキシーショックという状態になって、血圧が下がったり、意識を失ったりして、場合によっては命を落とす寸前まで行く人もいます」

「アナフィラキシーショック」は、ハチに刺された時に引き起こされることでも知られるが、それがアニサキスでも起きる。しかも、意外に多くの患者がいる可能性も明らかになってきた。

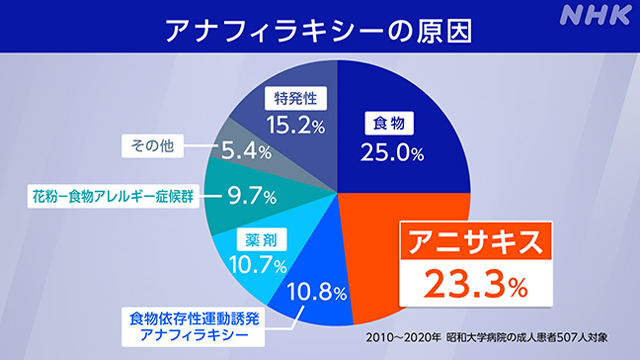

鈴木医師らが、2020年までの10年間にアナフィラキシー(重いアレルギー反応)で昭和大学を受診した成人患者500人余りを調べた。

すると、約4人に1人、23.3%はアニサキスが原因だった。よく知られる小麦や甲殻類などの食物アレルギーの25%に次ぐ割合だ。特に40代以降では、アニサキスの割合が最も多くなる。

アニサキスアレルギーは、救急現場の医師らに十分に認識されていない場合もあり、原因として見逃されているおそれもあるという。

すると、約4人に1人、23.3%はアニサキスが原因だった。よく知られる小麦や甲殻類などの食物アレルギーの25%に次ぐ割合だ。特に40代以降では、アニサキスの割合が最も多くなる。

アニサキスアレルギーは、救急現場の医師らに十分に認識されていない場合もあり、原因として見逃されているおそれもあるという。

鈴木医師

「調べてみたらじつは、アニサキスのアレルギーだったという方が最近は増えてきています。このようなケースを『隠れたアレルギー』とも言います。症状が出ているのに原因に気付いておらず、そのままにしている潜在的な患者さんも多くいるとみられます。どのくらい患者さんがいて、どのような状態なのか。医学研究者や行政も十分に把握できていません」

「調べてみたらじつは、アニサキスのアレルギーだったという方が最近は増えてきています。このようなケースを『隠れたアレルギー』とも言います。症状が出ているのに原因に気付いておらず、そのままにしている潜在的な患者さんも多くいるとみられます。どのくらい患者さんがいて、どのような状態なのか。医学研究者や行政も十分に把握できていません」

“焼き魚”も“魚介系だし”もダメ 患者の苦しみ

アニサキスアレルギーの苦しさは、治療や再発防止のために食事が大きく制限されることにもある。特に一度、アナフィラキシーショックになった患者は、生活が一変してしまう。

東京都内に住む、会社経営者の佐藤尚之さん(62)は5年前、イタリア料理店で魚のマリネなどを食べたあと、自宅で突然、吐き気や呼吸のしづらさに襲われた。

佐藤尚之さん

「気管が狭まって呼吸できなくなるような気がしたので、急いで家族を呼んだら、みんな僕の顔を見るなり『えっ』て。顔がぱんぱんに赤く腫れていたみたいです。病院に着くころには血圧がすごく下がっていて、上が60、下が20くらいになっていた。かなり危ない状態でした」

「気管が狭まって呼吸できなくなるような気がしたので、急いで家族を呼んだら、みんな僕の顔を見るなり『えっ』て。顔がぱんぱんに赤く腫れていたみたいです。病院に着くころには血圧がすごく下がっていて、上が60、下が20くらいになっていた。かなり危ない状態でした」

病院でアナフィラキシーショックと診断され、入院。その後、原因はアニサキスアレルギーだと分かった。

それから強いられたのは、厳しい食事制限だった。再び症状が出ると、さらに激しい反応となり命を脅かすからだ。

それから強いられたのは、厳しい食事制限だった。再び症状が出ると、さらに激しい反応となり命を脅かすからだ。

取材にうかがった日の佐藤さんのランチは、サラダに鶏の胸肉、豆腐、それに玄米。これが定番のメニューだという。そこに魚介類は一切入っていない。

アニサキスは、加熱してもアレルギー反応を引き起こす一部の物質が残存してしまう。そのため佐藤さんは、生魚だけではなく、焼き魚や煮魚、魚介系のだしも避けるよう医師から指導されたのだ。

多くの魚介類にアニサキスがいる可能性があるため、食べられる種類を選び出すことも困難だという。

アニサキスは、加熱してもアレルギー反応を引き起こす一部の物質が残存してしまう。そのため佐藤さんは、生魚だけではなく、焼き魚や煮魚、魚介系のだしも避けるよう医師から指導されたのだ。

多くの魚介類にアニサキスがいる可能性があるため、食べられる種類を選び出すことも困難だという。

じつは佐藤さん、以前はグルメや旅の本を10冊以上出すほどの食通として知られていた。中でも魚介類は、自分で握りたいと寿司教室に通うほど好きだった。

佐藤尚之さん

「ちょうど寿司教室に通っていて、魚をさばいて握ったりしながら、後半生、楽しんでいこうと思ったぐらい魚が好きだったので、もうまさかでした。寿司屋、割烹、居酒屋もほぼ行けなくなったので、こんな人生が来るとは思わないですよね。ショックというか、何が何だか分からない感じでした」

「ちょうど寿司教室に通っていて、魚をさばいて握ったりしながら、後半生、楽しんでいこうと思ったぐらい魚が好きだったので、もうまさかでした。寿司屋、割烹、居酒屋もほぼ行けなくなったので、こんな人生が来るとは思わないですよね。ショックというか、何が何だか分からない感じでした」

アニサキスアレルギーの認知を 患者団体を設立

食の楽しみを奪われた佐藤さん。つらい経験を共有できる仲間がほしいと、おととし、患者などが参加する団体「アニサキスアレルギー協会」を設立した。現在の会員は100人ほどだ。

アニサキスアレルギーの情報が少ないことに危機感をもち、医師と協力してWEB上に基本的な情報をまとめたホームページを制作。毎週、オンラインでの集会も行っている。

佐藤尚之さん

「日本は魚を食べる国で、意外と隠れたアニサキスアレルギー患者がいると考えられるのに、周知や啓発が進んでいないことは問題かなと思います。昨日、魚を食べたけど『今日だるいな』っていう人がいたら、アニサキスアレルギーかもしれない。悪い方向にいけば命に関わるので、その危険が少なくなることが、まず大事だと思います」

「日本は魚を食べる国で、意外と隠れたアニサキスアレルギー患者がいると考えられるのに、周知や啓発が進んでいないことは問題かなと思います。昨日、魚を食べたけど『今日だるいな』っていう人がいたら、アニサキスアレルギーかもしれない。悪い方向にいけば命に関わるので、その危険が少なくなることが、まず大事だと思います」

アレルギーを防ぐため 最初の予防を

前出の鈴木医師によれば、アニサキスアレルギーはアニサキスが胃などに刺さることが発症のきっかけとなる可能性があるものの、そのメカニズムは解明されていないそうだ。

現状では食中毒と同じように、魚介類からアニサキスをしっかり除去すること、死滅させることが対策になるという。

その方法を以下にまとめてみた。

現状では食中毒と同じように、魚介類からアニサキスをしっかり除去すること、死滅させることが対策になるという。

その方法を以下にまとめてみた。

▽確実に予防する方法は加熱。70度以上ですぐに、60度だと1分で死滅する。

▽生食の場合にはマイナス20度以下で24時間以上、冷凍する。

▽冷凍しない場合は新鮮な魚を購入し、内臓をすぐに除去。そして、よく目で見ること。 ※ただし、この方法だと筋肉(身)の中に入ったアニサキスに気づかず、残ってしまう場合がある。

▽酢、わさび、塩では、通常の量では死なず、予防にならないので要注意。

▽生食の場合にはマイナス20度以下で24時間以上、冷凍する。

▽冷凍しない場合は新鮮な魚を購入し、内臓をすぐに除去。そして、よく目で見ること。 ※ただし、この方法だと筋肉(身)の中に入ったアニサキスに気づかず、残ってしまう場合がある。

▽酢、わさび、塩では、通常の量では死なず、予防にならないので要注意。

マリネやカルパッチョなど、魚の生食文化があるヨーロッパでも、アニサキスは問題になってきた。EU=ヨーロッパ連合はその対策として、天然の魚を生食として提供する場合には、冷凍することを義務づけている。

注目集まる陸上養殖

アニサキスアレルギーになることを心配せずに、食べられる手段の1つとして注目が集まっているのが「陸上養殖」だ。ベンチャー企業だけでなく、大手の「JR西日本」グループや「日揮」のほか、「ニッスイ」と「日立造船」が共同で事業に参入したり、検討を進めたりしている。

天然のサバなどは、海中でアニサキスの寄生が起きているとされるため、海を介さず養殖することで、安全に生で食べられることを売りにしようというのだ。

天然のサバなどは、海中でアニサキスの寄生が起きているとされるため、海を介さず養殖することで、安全に生で食べられることを売りにしようというのだ。

埼玉県の山あいにある神川町でも陸上養殖が始まっている。大型の水槽にエサを投げ込むと、大きさ30センチ近くのサバが飛びついてくる。

人工的にふ化した稚魚を、海水と同じ成分に調整した水で育てている。エサは魚粉などを固めたもので、アニサキスなどの寄生虫が生きた状態で入り込む心配がほとんどない。

人工的にふ化した稚魚を、海水と同じ成分に調整した水で育てている。エサは魚粉などを固めたもので、アニサキスなどの寄生虫が生きた状態で入り込む心配がほとんどない。

養殖は、すぐ隣にある日帰りの温泉施設が行っている。湯の循環技術を応用できるのではないかと2年前に事業を始めた。6月15日から出荷を始める予定で、温泉施設の飲食店や一部の鮮魚店で提供されるという。

鎌田奈津実さん

「寄生虫のリスクが少ないところがメリットになります。生食サバ文化というのを、この山間の神川町から発信していきたいと思っています。生産規模の拡大を進め、この地域の方に親しまれるブランド魚を作りたい」

「寄生虫のリスクが少ないところがメリットになります。生食サバ文化というのを、この山間の神川町から発信していきたいと思っています。生産規模の拡大を進め、この地域の方に親しまれるブランド魚を作りたい」

ただ、陸上養殖では設備や電気代などのコストがかかることが課題で、まだ流通量も限定的だ。

食文化を守るためにも リスクの理解を

今回、私自身がアニサキスアレルギーになった。治療として提案されたのは、半年間、できるだけ魚介類を避けることだ。これでアレルギー反応を引き起こす抗体の量が減れば、腹痛やじんましんなどが起きにくくなるという。

それでも、私にとって刺身や焼き魚は大好物。頭を悩ませている。たった2センチのアニサキスでこんなことになるなんて……。

近年、日本では流通網の発達によって、天然の魚介類が冷凍をしない状態で全国各地に出回るようになった。

“新鮮な魚を食べられる”という恩恵がある反面、生で食べるリスクを消費者が十分に理解してきたとは言いがたい。

回転寿司チェーン店大手では、冷凍した魚介類を使用するなどの基本的な対策がされているほか、スーパーの魚売り場でも、アニサキスのリスクがある場合には、表示するなどの対応が進んでいる。

食べる側も、安全においしくいただくために、目の前の魚のことをもう少し知っておく必要があると感じた。

それでも、私にとって刺身や焼き魚は大好物。頭を悩ませている。たった2センチのアニサキスでこんなことになるなんて……。

近年、日本では流通網の発達によって、天然の魚介類が冷凍をしない状態で全国各地に出回るようになった。

“新鮮な魚を食べられる”という恩恵がある反面、生で食べるリスクを消費者が十分に理解してきたとは言いがたい。

回転寿司チェーン店大手では、冷凍した魚介類を使用するなどの基本的な対策がされているほか、スーパーの魚売り場でも、アニサキスのリスクがある場合には、表示するなどの対応が進んでいる。

食べる側も、安全においしくいただくために、目の前の魚のことをもう少し知っておく必要があると感じた。

おはよう日本 ディレクター

大川祐一郎

2011年入局

青森局、東京・経済部では記者として漁業取材を担当

イカが大好き

大川祐一郎

2011年入局

青森局、東京・経済部では記者として漁業取材を担当

イカが大好き