小さい手のリレーが教えてくれたこと

「1ページを開いて読んで涙、涙」

「3歳の娘と一緒に読みほっこりと涙」

女の子の小さい手から始まった優しい実話に共感が広がっています。

絵本にもなった「小さい手のリレー」

子供だけでなく大人を引き付けているのは、いったいなぜでしょうか?

(和歌山放送局 記者 植田大介 ディレクター 吉田伊織)

「3歳の娘と一緒に読みほっこりと涙」

女の子の小さい手から始まった優しい実話に共感が広がっています。

絵本にもなった「小さい手のリレー」

子供だけでなく大人を引き付けているのは、いったいなぜでしょうか?

(和歌山放送局 記者 植田大介 ディレクター 吉田伊織)

亡くなった父に姿が重なって…

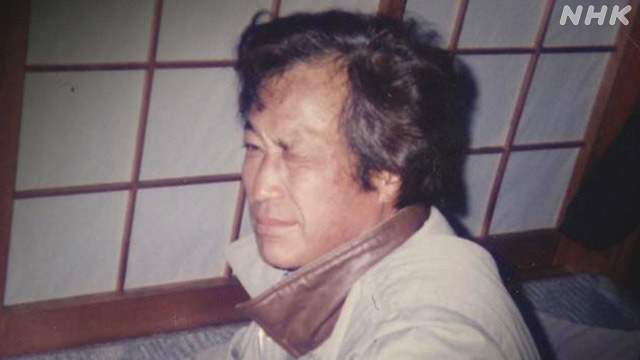

名古屋市に住む服部知希さんも影響を受けた一人です。

父の雄三さん(享年79)は目が不自由でした。

若い頃は旅行好きで世界中をめぐっていましたが、70歳を過ぎたころ緑内障が悪化していったのです。

父の雄三さん(享年79)は目が不自由でした。

若い頃は旅行好きで世界中をめぐっていましたが、70歳を過ぎたころ緑内障が悪化していったのです。

そして、ほとんど見えなくなり、次第にふさぎこむようになりました。

父が亡くなって半年。服部さんは偶然、絵本に出会いました。

父が亡くなって半年。服部さんは偶然、絵本に出会いました。

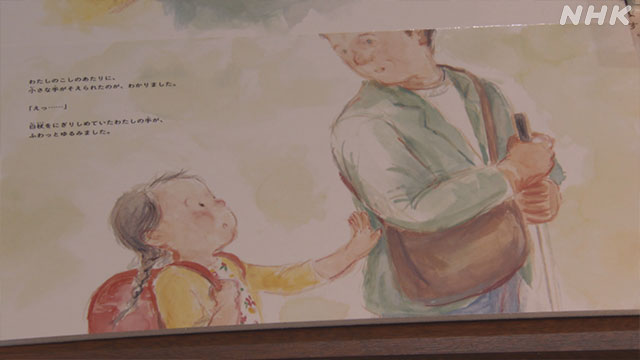

絵本のタイトルは「バスが来ましたよ」

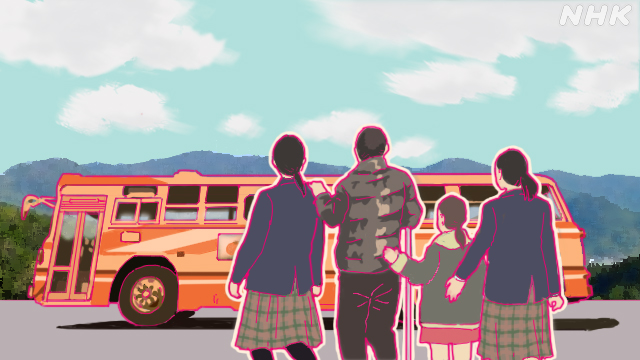

難病を患い、徐々に視力を失っていった和歌山市の男性のバス通勤を、地元の小学生たちが10年以上にわたって手助けした実話をもとに描かれました。

難病を患い、徐々に視力を失っていった和歌山市の男性のバス通勤を、地元の小学生たちが10年以上にわたって手助けした実話をもとに描かれました。

「バスが来ました」小さい手のリレー

小さい手のリレー、モデルになった山崎浩敬さんの記事はこちら

服部さんは、視力を失った男性が不安そうに1人でバスに乗る様子が父の姿と重なったと言います。

服部知希さん

「もやーっとした中でつり革を持ちながら、すごく冷や汗をかいたと思います。父もやっとの思いで乗ってたのかなって伝わってくるものがありましたね」

「もやーっとした中でつり革を持ちながら、すごく冷や汗をかいたと思います。父もやっとの思いで乗ってたのかなって伝わってくるものがありましたね」

父の日記を開くと…

絵本を読み終えた服部さん。

父のために自分も何かできたことがあったのではないか。

父の部屋の扉を開きました。

父のために自分も何かできたことがあったのではないか。

父の部屋の扉を開きました。

服部知希さん

「お父さんちょっと日記、読ませてね。全然見てなかったから、読んでみるね」

「お父さんちょっと日記、読ませてね。全然見てなかったから、読んでみるね」

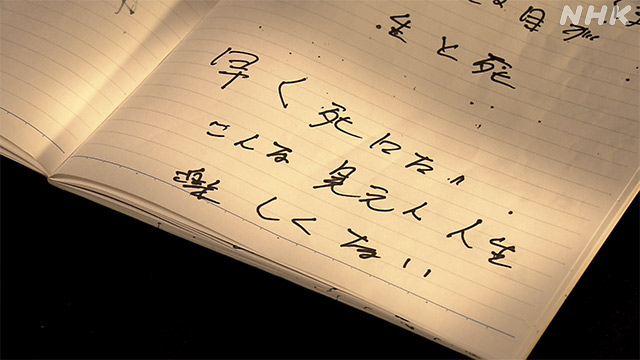

部屋にあったのは20冊ほどのノート。

父が日記をつけていたのは知っていましたが、これまで開いたことはありません。

そこには視力を失った父の切実な思いがつづられていました。

父が日記をつけていたのは知っていましたが、これまで開いたことはありません。

そこには視力を失った父の切実な思いがつづられていました。

「早く死にたい。こんな見えん人生 楽しくない」

ノートには不安に押しつぶされそうになる父の思いが記されていました

一方、生きる希望を取り戻そうと葛藤する言葉も残されていました。

一方、生きる希望を取り戻そうと葛藤する言葉も残されていました。

「知希と一緒でもう一日もう一日」

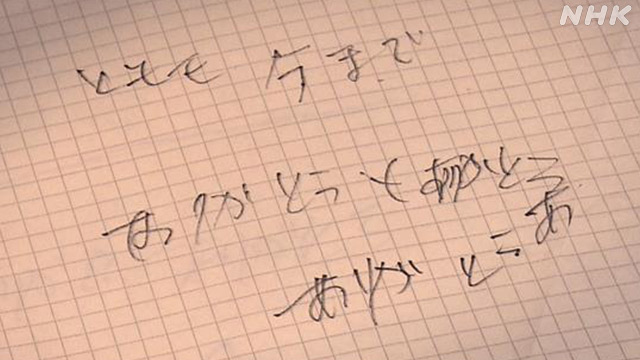

そして繰り返しつづっていたのは、愛する娘への感謝でした。

「ともき 今まで ありがとう ありがとう ありがとう」

服部さんの頬には涙がすっと流れていました。

服部知希さん

「父が残したノートを読む機会を絵本が与えてくれたのかなって。『忘れないで』って言ってるのかもしれないです」

「父が残したノートを読む機会を絵本が与えてくれたのかなって。『忘れないで』って言ってるのかもしれないです」

服部さんは娘の依真ちゃん(3歳)にも、絵本を読み聞かせました。

依真ちゃん

「これ、じいじ?」

服部さん

「そうよ、じいじがバスに乗って行ったの。つえをついてね」

「これ、じいじ?」

服部さん

「そうよ、じいじがバスに乗って行ったの。つえをついてね」

服部さんは絵本に出てくる子供たちのように、娘にも自然と親切ができるようになってほしいと願っています。

服部知希さん

「こうした出来事はきっといろんなところで毎日どこかで起こってると思うんですけど、困っている人がいたら、すっと手を差し伸べられるような、そんな子になってほしい」

「こうした出来事はきっといろんなところで毎日どこかで起こってると思うんですけど、困っている人がいたら、すっと手を差し伸べられるような、そんな子になってほしい」

目が見えなくてもいつも隣に

絵本に描かれたお互いを思いあう大切さに共感する人もいます。

「正面から来るおじいちゃん半袖だわ」

「きょうはギリ半袖でも、まぁイケる」

「寒いでしょ」

4月下旬。

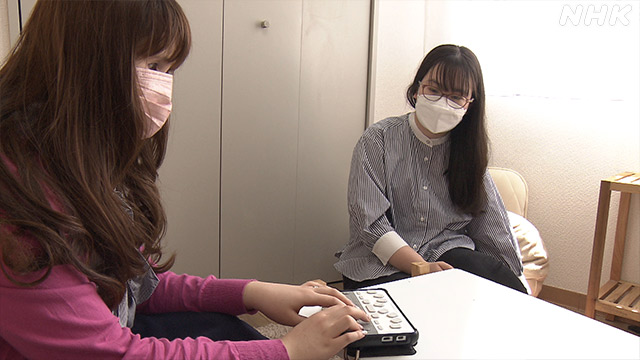

神奈川県に住む長谷川暖起さんは親友の琴乃さんと並木道を歩いていました。

「正面から来るおじいちゃん半袖だわ」

「きょうはギリ半袖でも、まぁイケる」

「寒いでしょ」

4月下旬。

神奈川県に住む長谷川暖起さんは親友の琴乃さんと並木道を歩いていました。

いつものようにおしゃべりする2人。

琴乃さんは幼いころ目にがんを患い、ほとんど視力がありません。

長谷川さんが目の前に見える情景を伝えていたのです。

互いの家が近く、幼稚園から友達の2人。

琴乃さんの目が徐々に見えなくなっても、隣にはいつも長谷川さんがいました。

琴乃さんは幼いころ目にがんを患い、ほとんど視力がありません。

長谷川さんが目の前に見える情景を伝えていたのです。

互いの家が近く、幼稚園から友達の2人。

琴乃さんの目が徐々に見えなくなっても、隣にはいつも長谷川さんがいました。

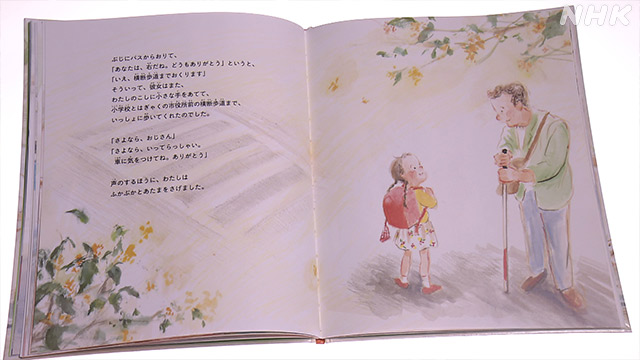

そんな2人が心ひかれた絵本の描写があります。

「さよなら、おじさん」

「さよなら、行ってらっしゃい。車に気をつけてね。ありがとう」

「さよなら、行ってらっしゃい。車に気をつけてね。ありがとう」

サポートしてくれた子供たちが交差点を渡るとき、目の不自由な男性が「車に気をつけてね」と心配する場面です。

長谷川暖起さん

「やってあげなくちゃいけない優しさとかじゃなくて、対等の立場にいるっていうのが大切だと感じましたね」

「やってあげなくちゃいけない優しさとかじゃなくて、対等の立場にいるっていうのが大切だと感じましたね」

琴乃さん

「『車に気をつけてね』っていうところが本当に助けてあげる、あげられるとかっていう関係じゃなくてお互い人として相手を思いやることがすごく表れている」

「『車に気をつけてね』っていうところが本当に助けてあげる、あげられるとかっていう関係じゃなくてお互い人として相手を思いやることがすごく表れている」

“対等に交流することを大切に” 新たな道へ

“障害のあるなしに関わらず、対等に交流することを大切にしたい”

親友と同じ思いを抱きながら、この春、長谷川さんは新たな道を歩み始めました。

視覚に障害のある人を支援する仕事に就いたのです。

親友と同じ思いを抱きながら、この春、長谷川さんは新たな道を歩み始めました。

視覚に障害のある人を支援する仕事に就いたのです。

長谷川暖起さん

「住宅街ですね。いま自転車1台、左側を通りました」

「住宅街ですね。いま自転車1台、左側を通りました」

この日は目の見えない人が外出する時のサポートをする研修でした。

目隠しをした同僚を誘導しながら、長谷川さんはいつものように目の前の情景を丁寧に伝えていました。

目隠しをした同僚を誘導しながら、長谷川さんはいつものように目の前の情景を丁寧に伝えていました。

長谷川暖起さん

「視覚に障害のある人が生き生きして、勇気づけられることもあるし、できなかったことができるようになったことを一緒に喜び合える職業っていいなと思って」

「視覚に障害のある人が生き生きして、勇気づけられることもあるし、できなかったことができるようになったことを一緒に喜び合える職業っていいなと思って」

絵本の反響の多くは大人から

絵本は去年6月に出版されると発行部数はすでに3万5000部に達し、絵本としては異例のヒットとなりました。

これまでに絵本の出版社に寄せられた感想のはがきは130通。

通常の7倍近い反響で、その多くは大人から届いたものでした。

これまでに絵本の出版社に寄せられた感想のはがきは130通。

通常の7倍近い反響で、その多くは大人から届いたものでした。

「子供向けの絵本ですが、大人に向けた本のように思えます」

「自分もあんな風になりたいものだと思いました」

「自分もあんな風になりたいものだと思いました」

アリス館 山口郁子 編集長

「大人になるとどうしても、困っている人がいたら助けなきゃいけないとか。あるいは、自分とは違う人を見ると、声かけていいかなって思ってしまうってところがあるんですけれども、子どもたちが自然に自分から行動を起こしたっていうところがとても心に響くようで。大人のほうが本当は分かってなきゃいけないけど忘れちゃってますよね」

「大人になるとどうしても、困っている人がいたら助けなきゃいけないとか。あるいは、自分とは違う人を見ると、声かけていいかなって思ってしまうってところがあるんですけれども、子どもたちが自然に自分から行動を起こしたっていうところがとても心に響くようで。大人のほうが本当は分かってなきゃいけないけど忘れちゃってますよね」

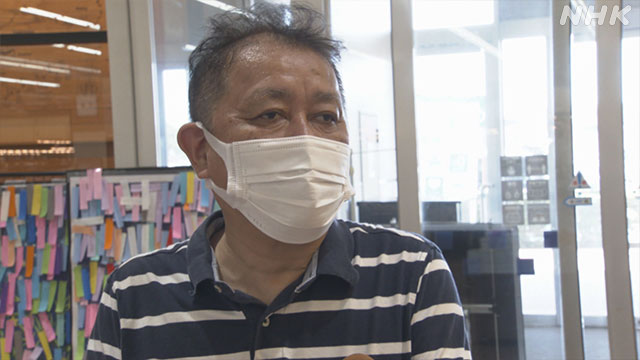

モデルの山崎さんは今…

広がりを見せる小さい手のリレー。

しかし、絵本のモデルになった山崎浩敬さんは、去年秋に脳梗塞で倒れ、右半身にまひが残りました。

もう一度子供たちと一緒にバスに乗りたいとリハビリを続けましたが、一人でバスに乗れるようになるまでには回復できなかったため仕事をやめました。

10年以上続いた小さい手のリレーは、ゴールを迎えました。

しかし、絵本のモデルになった山崎浩敬さんは、去年秋に脳梗塞で倒れ、右半身にまひが残りました。

もう一度子供たちと一緒にバスに乗りたいとリハビリを続けましたが、一人でバスに乗れるようになるまでには回復できなかったため仕事をやめました。

10年以上続いた小さい手のリレーは、ゴールを迎えました。

サヨナラバス 小さい手のリレーの続きは…

山崎さんのバス通勤の最後の様子はこちらの記事から

一方、ことし5月。山崎さんは新たな目標に向けて動き出しました。

子供たちからもらった優しさの物語を多くの人に伝える活動を始めたのです。

子供たちからもらった優しさの物語を多くの人に伝える活動を始めたのです。

「今はまだリハビリ中でバス停まではまだまだ1人で歩くことができないですけど、できるだけ1人でバス停まで歩けるようになって、子供たちがバスに乗るのを朝見送りたい。病気や障害があっても、人生に目的を持ったら、頑張れるんやという気持ちで今は頑張っています」

山崎浩敬さん

「見えてたころの人生、見えないころの人生、2つ目の人生を楽しんでいるっていう感じかな。助けられてもらったおかげで子供たちといっぱい話ができた。子供たちは僕の勲章やね」

「見えてたころの人生、見えないころの人生、2つ目の人生を楽しんでいるっていう感じかな。助けられてもらったおかげで子供たちといっぱい話ができた。子供たちは僕の勲章やね」

絵本となってたくさんの人の心に広がり続ける“小さい手のリレー”。

そこには“小さなやさしさ”の中にある“大きなぬくもり”が受け継がれています。

そこには“小さなやさしさ”の中にある“大きなぬくもり”が受け継がれています。

記事の「音声版」はこちらから

和歌山放送局

記者 植田大介

平成23年入局 「小さい手のリレー」を2年半にわたって取材

記者 植田大介

平成23年入局 「小さい手のリレー」を2年半にわたって取材

和歌山放送局

ディレクター 吉田伊織

令和2年入局 趣味はボイストレーニング

ディレクター 吉田伊織

令和2年入局 趣味はボイストレーニング