「子どもは静かに苦しむ」窒息事故の怖さとは

安全が求められる保育園で、あってはならない事故が相次ぎました。

ともに1歳に満たない2人の園児が、給食やおやつに出されたりんごを食べた後、窒息状態になり、意識不明の重体に陥ったのです。

生後6か月だった女の子は、1か月余りの治療の末、命を落としました。

かつて、娘がりんごを詰まらせたという女性は「静かに苦しむ」とその様子を証言しました。

あとを絶たない窒息事故。その怖さとは。

ともに1歳に満たない2人の園児が、給食やおやつに出されたりんごを食べた後、窒息状態になり、意識不明の重体に陥ったのです。

生後6か月だった女の子は、1か月余りの治療の末、命を落としました。

かつて、娘がりんごを詰まらせたという女性は「静かに苦しむ」とその様子を証言しました。

あとを絶たない窒息事故。その怖さとは。

りんごを食べた子どもたちが…保育園で何が

先月18日、鹿児島県姶良市の保育園で、生後6か月の女の子が救急搬送される事故が起きました。

おやつとして出された、すりおろしのりんごを食べた後、突然、顔色が悪化。

意識を失ったのです。

おやつとして出された、すりおろしのりんごを食べた後、突然、顔色が悪化。

意識を失ったのです。

保育園の園長はこれまでの取材に対し「薄く切ったあと、おろし金ですりおろしたりんごを、麦茶と一緒に出した」と説明しています。

食べたあと、女の子の服や口の周りが汚れたため、職員はロッカーから着替えを取り出そうと、いったん、あお向けに寝かせたそうです。

着替えを取り、振り返るまでのわずか数秒の間に、女の子の様子は一変していました。

搬送先の病院で治療が続けられましたが、今月28日、女の子は意識が戻らないまま死亡しました。

すりおろしたりんごが、のどに詰まるのか。

園長は取材に対し「すりおろしきれなかった固形の状態のりんごが入っていて、それがのどに詰まった可能性も否定できない」と話しています。

食べたあと、女の子の服や口の周りが汚れたため、職員はロッカーから着替えを取り出そうと、いったん、あお向けに寝かせたそうです。

着替えを取り、振り返るまでのわずか数秒の間に、女の子の様子は一変していました。

搬送先の病院で治療が続けられましたが、今月28日、女の子は意識が戻らないまま死亡しました。

すりおろしたりんごが、のどに詰まるのか。

園長は取材に対し「すりおろしきれなかった固形の状態のりんごが入っていて、それがのどに詰まった可能性も否定できない」と話しています。

この事故のおよそ1か月後、愛媛県新居浜市の保育園でも園児がりんごを食べた直後、意識不明になる事故が起きました。

園児は、生後8か月の男の子。

今月16日、給食で出されたりんごを食べた直後、顔色が悪くなりました。

園側の説明では「のどに詰まらせた」と思った保育士が背中をたたいて吐き出させようとしましたが、顔はみるみる青ざめていったといいます。

男の子は救急搬送され、病院で治療を受けていますが、意識不明の状態が続いています。

給食で出されたのは、サイコロ状に小さくカットされたりんごでした。

園児は、生後8か月の男の子。

今月16日、給食で出されたりんごを食べた直後、顔色が悪くなりました。

園側の説明では「のどに詰まらせた」と思った保育士が背中をたたいて吐き出させようとしましたが、顔はみるみる青ざめていったといいます。

男の子は救急搬送され、病院で治療を受けていますが、意識不明の状態が続いています。

給食で出されたのは、サイコロ状に小さくカットされたりんごでした。

園の説明によると、その大きさは、長さ7ミリ、幅2ミリ、厚さ3ミリほど。保育士は、スプーンに乗せて口元まで運び、食べさせていました。

男の子は1週間前に入園したばかりで、給食を食べるのはこの日が2日目でした。

園側はこれまでの取材に対し、保護者への聴き取りで、男の子がりんごを食べたことがあることを確認したうえで、提供したと説明しています。

ただ、生や固形のものを出すといった調理や提供の方法までは、説明はしていなかったということです。

男の子は1週間前に入園したばかりで、給食を食べるのはこの日が2日目でした。

園側はこれまでの取材に対し、保護者への聴き取りで、男の子がりんごを食べたことがあることを確認したうえで、提供したと説明しています。

ただ、生や固形のものを出すといった調理や提供の方法までは、説明はしていなかったということです。

“静かに苦しむ” 窒息の恐怖

身近な食材が、命の危険につながる窒息事故。

「私も、子どもがりんごをのどに詰まらせたことがあるんです」

東京都内に住む工藤ミカさんが、体験談を聞かせてくれました。

「私も、子どもがりんごをのどに詰まらせたことがあるんです」

東京都内に住む工藤ミカさんが、体験談を聞かせてくれました。

ある日、工藤さんは、1歳数か月だった長女におやつとしてりんごを出しました。

シャリシャリとした食感が好きで、すでに赤ちゃん用のせんべいも食べていた長女。

十分に食べられるだろうと思い、薄く、くし形にカットして手渡したそうです。

おいしそうにかじり始めた長女。

ところが、次第に唇が青くなり、胸の辺りを触るようなそぶりを見せました。

「のどに詰まらせたんじゃない?!」

慌てた工藤さんは、急いで長女をいすから抱き上げ、頭を下にして背中をたたきました。

しかし、りんごは出てきません。

その時、看護学校で学んだことのある「ハイムリック法」(記事の後半でご紹介します)を思い出し、試したところ、口からりんごの「かけら」が。

幸い大事には至りませんでした。

実は、工藤さんがこの経験をしたのは今から20年余りも前のこと。だから、詳しい時期や長女の月齢は覚えていないそうです。

でも、当時の光景は、今も強く印象に残っています。

そして、何より怖かったのは、長女が「静かに苦しんだ」ことだと話してくれました。

シャリシャリとした食感が好きで、すでに赤ちゃん用のせんべいも食べていた長女。

十分に食べられるだろうと思い、薄く、くし形にカットして手渡したそうです。

おいしそうにかじり始めた長女。

ところが、次第に唇が青くなり、胸の辺りを触るようなそぶりを見せました。

「のどに詰まらせたんじゃない?!」

慌てた工藤さんは、急いで長女をいすから抱き上げ、頭を下にして背中をたたきました。

しかし、りんごは出てきません。

その時、看護学校で学んだことのある「ハイムリック法」(記事の後半でご紹介します)を思い出し、試したところ、口からりんごの「かけら」が。

幸い大事には至りませんでした。

実は、工藤さんがこの経験をしたのは今から20年余りも前のこと。だから、詳しい時期や長女の月齢は覚えていないそうです。

でも、当時の光景は、今も強く印象に残っています。

そして、何より怖かったのは、長女が「静かに苦しんだ」ことだと話してくれました。

工藤ミカさん

「りんごをのどに詰まらせた時、長女は、声も出さず、暴れもしませんでした。突然、唇が青くなっていったんです。あの時は長女からほとんど目を離していなかったので、すぐに気付くことができましたが、もし誰かと話していたり、テレビを見ていたりしたら気付かなかったと思います」

「りんごをのどに詰まらせた時、長女は、声も出さず、暴れもしませんでした。突然、唇が青くなっていったんです。あの時は長女からほとんど目を離していなかったので、すぐに気付くことができましたが、もし誰かと話していたり、テレビを見ていたりしたら気付かなかったと思います」

私たちは以前、水遊びのリスクを取り上げた際、特に子どもは「静かに溺れる」という話をお伝えしました。

“静かに”溺れる?夏休みの水遊びに潜むリスク

工藤さん

「私もその話を聞いたことがあり、同じだと思いました。子どもが窒息するときは、静かに苦しむんです。小さい子どもが何かを食べているときは、絶対に目を離してはいけないと痛感しました」

「私もその話を聞いたことがあり、同じだと思いました。子どもが窒息するときは、静かに苦しむんです。小さい子どもが何かを食べているときは、絶対に目を離してはいけないと痛感しました」

子どもの窒息 防ぐためのルールは?

食べ物を詰まらせて子どもが亡くなる事故は、あとを絶ちません。

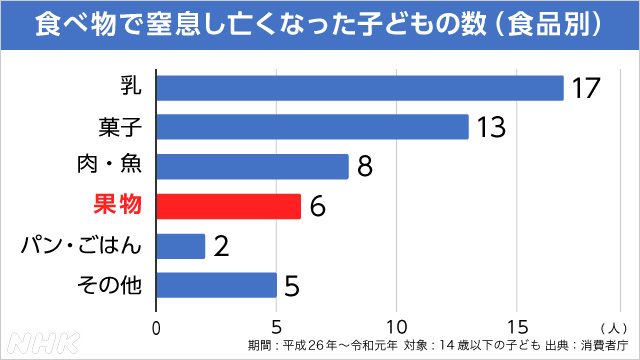

消費者庁の分析では、2019年までの6年間に、死亡した14歳以下の子どもは80人。その7割が2歳以下でした。

消費者庁の分析では、2019年までの6年間に、死亡した14歳以下の子どもは80人。その7割が2歳以下でした。

原因となった食べ物が明らかになっている51人を見ると、多いのは母乳やお菓子。

りんごやぶどうなどの果物を詰まらせて亡くなった子どもも、6人にのぼります。

りんごやぶどうなどの果物を詰まらせて亡くなった子どもも、6人にのぼります。

実は、教育施設や保育施設などでの事故を防ぐため、国が2016年に定めたガイドラインには、食べ物の調理や提供のしかたについても書かれています。

たとえば、りんごについては、このように記載されています。

たとえば、りんごについては、このように記載されています。

・果物は、かみ砕いて細かくなったとしても、固さや切り方によってはつまりやすい

・りんごや梨は、離乳食完了期までは加熱して提供する

・りんごや梨は、離乳食完了期までは加熱して提供する

こども家庭庁の担当者の話では、このガイドラインの内容は、作成時に全国の自治体に周知されました。

また、最近、愛媛や鹿児島の事例以外にも、りんごなどの果物を食べて窒息するケースの報告が相次いだことから、先月、改めて取り組みの徹底を求めたそうです。

ただ、ガイドラインはあくまで「参考にしてもらうもの」という位置づけで強制力はありません。実際に、愛媛県と鹿児島県で起きた事故では、提供されていたのはいずれも加熱されていないりんごでした。

ガイドラインで定められた内容が現場でどこまで徹底されているのか、その実態は国としても分かっていないといいます。

また、最近、愛媛や鹿児島の事例以外にも、りんごなどの果物を食べて窒息するケースの報告が相次いだことから、先月、改めて取り組みの徹底を求めたそうです。

ただ、ガイドラインはあくまで「参考にしてもらうもの」という位置づけで強制力はありません。実際に、愛媛県と鹿児島県で起きた事故では、提供されていたのはいずれも加熱されていないりんごでした。

ガイドラインで定められた内容が現場でどこまで徹底されているのか、その実態は国としても分かっていないといいます。

事故を防ぐために 現場の模索

相次いで明らかになった事故を受けて、より安全な食の提供のあり方を模索している保育園もあります。

松山市にある和泉保育園。

生後10か月から5歳まで、131人の子どもを預かっています。

この園では、子どもたちが食べるものは、国のガイドラインを踏まえて調理し、提供しています。

りんごについては、離乳食が終わる1歳半ごろまでの園児には、生や固形のものは与えず、すりおろしたあと、加熱したものを提供しているといいます。

生後10か月から5歳まで、131人の子どもを預かっています。

この園では、子どもたちが食べるものは、国のガイドラインを踏まえて調理し、提供しています。

りんごについては、離乳食が終わる1歳半ごろまでの園児には、生や固形のものは与えず、すりおろしたあと、加熱したものを提供しているといいます。

ほかにもガイドラインでは、たとえば、ぶどうやさくらんぼは「使用を避ける」、ゆで卵は「細かくし、何かと混ぜる」など、食材の扱いや適切な調理の方法が細かく決められています。

全国的に「保育士不足」が指摘され、多忙な保育の現場。しかし、この園では、「忙しいからガイドラインに沿えないということはあってはならない」と、対策を徹底しています。

全国的に「保育士不足」が指摘され、多忙な保育の現場。しかし、この園では、「忙しいからガイドラインに沿えないということはあってはならない」と、対策を徹底しています。

和泉蓮華会 和泉保育園 佐川いづみ園長

「月齢などによってつくり分けるのが大変な場合は、例えばりんごなら、加熱したサイコロ状のものも食べられる時期の子どもにも、より小さい子どもにあわせて、すりおろしたものを与えるというような対応も考えられると思います。安全を重視して、それぞれの園ができることをやるべきです」

「月齢などによってつくり分けるのが大変な場合は、例えばりんごなら、加熱したサイコロ状のものも食べられる時期の子どもにも、より小さい子どもにあわせて、すりおろしたものを与えるというような対応も考えられると思います。安全を重視して、それぞれの園ができることをやるべきです」

そして、今回の事故を受けて、この保育園では新たな対応も始めます。

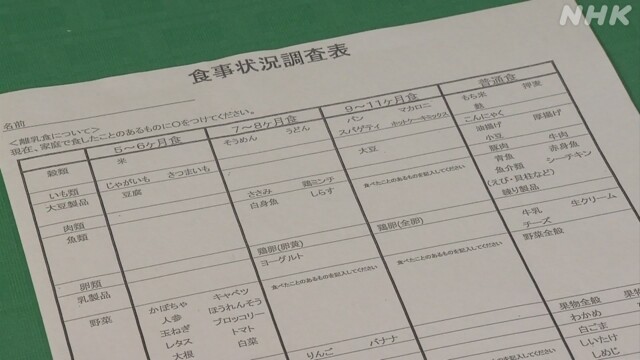

この園では、園児が子どもが給食を食べ始める前、アレルギーの有無を確認するため、これまでにどんな食材を食べたことがあるかを、保護者に報告してもらっています。

この園では、園児が子どもが給食を食べ始める前、アレルギーの有無を確認するため、これまでにどんな食材を食べたことがあるかを、保護者に報告してもらっています。

その確認にあたって、今後は、園で提供している給食の写真を見てもらったうえで、家庭での食事の状況を踏まえて、どんな形で提供するか、保護者の了承を得ることにしました。

佐川園長

「同じ愛媛県の保育園で事故が起き、決してひと事ではありません。『大丈夫』と思って続けていたことが、危険な事故を引き起こすこともあるということを、痛感させられました。大変な面もありますが、子どもたちの周りに潜む危険を見逃さないようにしていきたいです」

「同じ愛媛県の保育園で事故が起き、決してひと事ではありません。『大丈夫』と思って続けていたことが、危険な事故を引き起こすこともあるということを、痛感させられました。大変な面もありますが、子どもたちの周りに潜む危険を見逃さないようにしていきたいです」

家庭で気をつけることは 万が一の時どうすれば

家庭では、どんなことを気をつければよいのでしょうか。

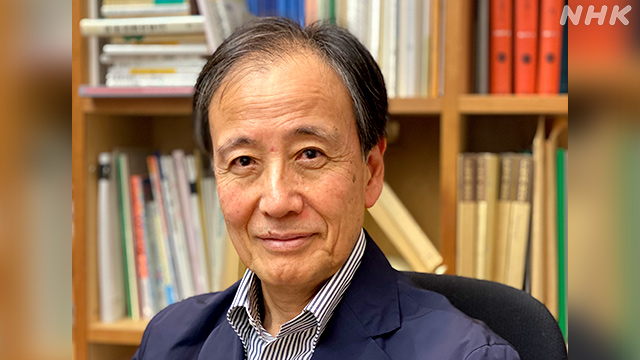

小児科医で、子どもの安全に取り組むNPO「Safe Kids Japan」の山中龍宏理事長によりますと、幼い子どもは、かんだり、飲み込んだりする機能が発達していないので、大人と比べて食べたものが気道に入りやすいそうです。

また、食べ物が口に入った状態で泣いたり、声を出したりしたりすることも多く、息を吸い込むときに食べ物も一緒に吸い込んでしまうケースがあるということです。

そして、「窒息は突然起きる」、また、「気付くのは簡単ではない」ことに注意してほしいと話します。

また、食べ物が口に入った状態で泣いたり、声を出したりしたりすることも多く、息を吸い込むときに食べ物も一緒に吸い込んでしまうケースがあるということです。

そして、「窒息は突然起きる」、また、「気付くのは簡単ではない」ことに注意してほしいと話します。

山中龍宏さん

「ずっと見守っていたとしても、うまく飲み込めているかどうかまで見極めるのは難しい。食事中に『いつの間にか泣き声が止んだ』、『顔色が悪くなった』と思ったら、窒息状態になっているかもしれないと考えてください」

「ずっと見守っていたとしても、うまく飲み込めているかどうかまで見極めるのは難しい。食事中に『いつの間にか泣き声が止んだ』、『顔色が悪くなった』と思ったら、窒息状態になっているかもしれないと考えてください」

では、事故を防ぐためには何ができるのか。

山中さんが上げた「食べ方」の工夫をいくつかご紹介します。

・遊びながら物を食べさせない

・食べ物を口に入れたまま会話しない

・食事中にびっくりさせない

・食べることを強要しない

・食事中はいつもそばで観察する

山中さんが上げた「食べ方」の工夫をいくつかご紹介します。

・遊びながら物を食べさせない

・食べ物を口に入れたまま会話しない

・食事中にびっくりさせない

・食べることを強要しない

・食事中はいつもそばで観察する

それでも、もし、食べ物が詰まってしまったら、どう対処すればいいのでしょうか。

山中さんが紹介してくれた応急処置の方法が「背部叩打法」、そして、かつて娘がりんごをのどに詰まらせたという工藤ミカさんが行った「ハイムリック法」です。

山中さんが紹介してくれた応急処置の方法が「背部叩打法」、そして、かつて娘がりんごをのどに詰まらせたという工藤ミカさんが行った「ハイムリック法」です。

「背部叩打法」は、片方の腕で子どもを抱え、頭が下になるようにうつ伏せにします。

そして、背中の真ん中を力強く、連続して叩く方法です。

そして、背中の真ん中を力強く、連続して叩く方法です。

「ハイムリック法」は、子どもの後ろから両腕を回し、片方の手で握りこぶしをつくります。そして、へそとみぞおちの間で握りこみ、上に向けて突き上げるように圧迫する方法です。1歳以上の子どもに行う応急処置とされています。

子どもの意識がある場合はこの方法を繰り返しますが、意識や反応がない場合は心肺蘇生を行ってください。

また、周りに誰かいる場合には、これらの応急処置を行う前に、救急車の手配を頼んでほしいということです。

子どもの意識がある場合はこの方法を繰り返しますが、意識や反応がない場合は心肺蘇生を行ってください。

また、周りに誰かいる場合には、これらの応急処置を行う前に、救急車の手配を頼んでほしいということです。

注意が必要な食材

保育施設などに向けた国のガイドラインでは、窒息につながりやすい食べ物や調理方法などについて詳しく定められています。

ご家庭でも食事をつくる際の参考にしてください。

ご家庭でも食事をつくる際の参考にしてください。

使用を避ける食材

▽球形という形状が危険(吸い込んで気道を塞ぐことがある)

ミニトマト(4等分すれば可能)乾いたナッツ・豆類、うずらの卵、あめ、ラムネ、丸いチーズ(加熱すれば使用可能)

ぶどう・さくらんぼ(形だけでなく、皮も口に残るので危険)

▽だ液と混ざることで粘着性が高まって危険

餅、白玉だんご

▽固すぎる

いか(小さく切って加熱すると固くなる)

▽球形という形状が危険(吸い込んで気道を塞ぐことがある)

ミニトマト(4等分すれば可能)乾いたナッツ・豆類、うずらの卵、あめ、ラムネ、丸いチーズ(加熱すれば使用可能)

ぶどう・さくらんぼ(形だけでなく、皮も口に残るので危険)

▽だ液と混ざることで粘着性が高まって危険

餅、白玉だんご

▽固すぎる

いか(小さく切って加熱すると固くなる)

0歳・1歳は提供を避ける食材

▽固くてかみ切れない

えび、貝類

▽噛みちぎりにくい

おにぎりの焼きのり

▽固くてかみ切れない

えび、貝類

▽噛みちぎりにくい

おにぎりの焼きのり

調理や切り方を工夫する食材

▽弾力性・繊維が固い

糸こんにゃく・しらたき(1センチに切る)

ソーセージ(縦半分に切る)

えのき・しめじ・まいたけ(1センチに切る)

わかめ(細かく切る)

▽飲み込みづらい

鶏ひき肉のそぼろ煮(豚肉と合いびきで使用、またはかたくり粉でとろみをつける)

ゆで卵(細かくし、何かと混ぜて使用)

煮魚(やわらかくしっかり煮込む)

▽弾力性・繊維が固い

糸こんにゃく・しらたき(1センチに切る)

ソーセージ(縦半分に切る)

えのき・しめじ・まいたけ(1センチに切る)

わかめ(細かく切る)

▽飲み込みづらい

鶏ひき肉のそぼろ煮(豚肉と合いびきで使用、またはかたくり粉でとろみをつける)

ゆで卵(細かくし、何かと混ぜて使用)

煮魚(やわらかくしっかり煮込む)

食べさせるときに特に配慮が必要な食材

▽飲み込みづらい

ごはん、パン類、ふかし芋・焼き芋、カステラ(水分を取ってのどを潤してから食べる、詰め込みすぎずよくかむ)

▽飲み込みづらい

ごはん、パン類、ふかし芋・焼き芋、カステラ(水分を取ってのどを潤してから食べる、詰め込みすぎずよくかむ)

果物

▽細かくなっても固さや切り方によってはつまりやすい

りんご、梨(離乳食完了期までは加熱して提供)

柿(離乳食完了期まではりんごで代用)

▽細かくなっても固さや切り方によってはつまりやすい

りんご、梨(離乳食完了期までは加熱して提供)

柿(離乳食完了期まではりんごで代用)

松山局記者 荒川真帆

2008年入局

長崎局、大阪局、社会部の教育担当などを経て現所属

2歳の子どもを育てる母親

2008年入局

長崎局、大阪局、社会部の教育担当などを経て現所属

2歳の子どもを育てる母親

鹿児島局記者 住山智洋

2022年入局

鹿児島出身で事件・事故を中心に取材

2022年入局

鹿児島出身で事件・事故を中心に取材

ネットワーク報道部記者

藤目琴実

2008年入局

徳島局、社会部を経て現所属

3歳と1歳の息子が

この春保育園に入園

藤目琴実

2008年入局

徳島局、社会部を経て現所属

3歳と1歳の息子が

この春保育園に入園

ネットワーク報道部記者

斉藤直哉

2010年入局

岡山局、福岡局、科学文化部を経て現所属

NHKスペシャル「いのちを守る学校に 調査報告“学校事故”」でデジタル調査を担当

斉藤直哉

2010年入局

岡山局、福岡局、科学文化部を経て現所属

NHKスペシャル「いのちを守る学校に 調査報告“学校事故”」でデジタル調査を担当

ネットワーク報道部記者

金澤志江

2011年入局

仙台局、政治部などを経て現所属

金澤志江

2011年入局

仙台局、政治部などを経て現所属