なぜ?社名から “印刷”が消える

印刷業界が1つの節目を迎えようとしている。

長年、業界をけん引してきた「凸版印刷」と「大日本印刷」の大手2社のうち、凸版印刷が社名の変更を発表。

ことし10月からは「TOPPANホールディングス」となり、新しい社名からは“印刷”という文字がなくなる。その背景を探った。

(経済部記者 當眞大気)

長年、業界をけん引してきた「凸版印刷」と「大日本印刷」の大手2社のうち、凸版印刷が社名の変更を発表。

ことし10月からは「TOPPANホールディングス」となり、新しい社名からは“印刷”という文字がなくなる。その背景を探った。

(経済部記者 當眞大気)

創業120年 老舗企業の決断

「ペーパーメディアの需要減少」

「原材料の供給面での制約」

「価格高騰」

「原材料の供給面での制約」

「価格高騰」

社名変更を公表した凸版印刷の資料には、厳しい経営環境を指摘する文言が並ぶ。

インターネットの普及や新型コロナの感染拡大、ウクライナ侵攻をきっかけにした原材料の高騰。

紙を扱う印刷会社にとって、経営環境を悪化させる要因は数多くある。

インターネットの普及や新型コロナの感染拡大、ウクライナ侵攻をきっかけにした原材料の高騰。

紙を扱う印刷会社にとって、経営環境を悪化させる要因は数多くある。

印刷業界は長年、縮小が続いてきた。

業界団体がとりまとめた全体の出荷額は1991年の約9兆円をピークに右肩下がりが続き、2020年には約4兆6000億円と30年間で半減している。

さらに新型コロナの感染が広がると、外出自粛やイベントの中止が相次ぎ、チラシやパンフレットなどの印刷物の需要も急減。

2019年までに2万か所あまりだった印刷事業所は2020年の1年間で約7000か所も減少した。

異例とも言える減少スピードだ。

いわゆる“紙離れ”とデジタルシフトの本格化で、凸版印刷はホールディングス化にあわせて120年余りにわたって社名に入っていた“印刷”という文字をなくすことを決めた。

プロジェクトの責任者を務めた坂井和則専務は、社名変更にはこれまでの事業だけにとらわれずに会社をさらに成長させる決意を社内外に示すねらいが込められていると話す。

業界団体がとりまとめた全体の出荷額は1991年の約9兆円をピークに右肩下がりが続き、2020年には約4兆6000億円と30年間で半減している。

さらに新型コロナの感染が広がると、外出自粛やイベントの中止が相次ぎ、チラシやパンフレットなどの印刷物の需要も急減。

2019年までに2万か所あまりだった印刷事業所は2020年の1年間で約7000か所も減少した。

異例とも言える減少スピードだ。

いわゆる“紙離れ”とデジタルシフトの本格化で、凸版印刷はホールディングス化にあわせて120年余りにわたって社名に入っていた“印刷”という文字をなくすことを決めた。

プロジェクトの責任者を務めた坂井和則専務は、社名変更にはこれまでの事業だけにとらわれずに会社をさらに成長させる決意を社内外に示すねらいが込められていると話す。

坂井和則 専務

「社名は会社の立ち位置やなりわいなどを表す非常に大事なものです。これまでの“印刷”というのは事業領域を示していますが、これからの時代はそこだけに縛られたくない。今後の海外事業の拡大も見据えて、これからはアルファベットの“TOPPAN”として会社を成長させていく方針です」

「社名は会社の立ち位置やなりわいなどを表す非常に大事なものです。これまでの“印刷”というのは事業領域を示していますが、これからの時代はそこだけに縛られたくない。今後の海外事業の拡大も見据えて、これからはアルファベットの“TOPPAN”として会社を成長させていく方針です」

凸版印刷 その歩みは…

凸版印刷の創業は1900年。

関東大震災や第2次世界大戦といった混乱期も事業を続け、終戦直後には国から高い技術力を認められて紙幣の印刷を任されて戦後復興を支えた。

そして、高度経済成長期に入って大量消費社会を迎えると、カタログやスーパーのチラシなどの需要も高まり、印刷業の存在感はますます大きくなっていった。

しかし、時代が流れ、IT技術が進展していくと、社会のニーズは徐々に変化していく。

その変化を肌で感じてきたのが1992年に入社した高橋隼人さんだ。

そして、高度経済成長期に入って大量消費社会を迎えると、カタログやスーパーのチラシなどの需要も高まり、印刷業の存在感はますます大きくなっていった。

しかし、時代が流れ、IT技術が進展していくと、社会のニーズは徐々に変化していく。

その変化を肌で感じてきたのが1992年に入社した高橋隼人さんだ。

子どものころからカメラマンになることが夢だった高橋さんは大学で写真を専攻し、写真部に配属された。

会社は当時、ポスターやカタログなどの発注を受けて印刷する事業だけでなく、印刷物のデザインや企画から積極的に関わっていく方針をとっていた。

高橋さんの若手時代、カメラマンたちは主に“シートフィルム”と呼ばれる写真フィルムを使っていた。

会社は当時、ポスターやカタログなどの発注を受けて印刷する事業だけでなく、印刷物のデザインや企画から積極的に関わっていく方針をとっていた。

高橋さんの若手時代、カメラマンたちは主に“シートフィルム”と呼ばれる写真フィルムを使っていた。

プロ向けの機材だが、振り返るとアナログな装備だ。

高橋さんが専門とするのは商業写真で、印刷後に商品そのものを“正しく再現する技術”が求められたという。

撮影現場では、仕上がりを意識しながらピントや明るさを緻密に計算してシャッターを切っていた。

商品の色合いなどが正確に反映されるように仕上げることがカメラマンの価値であり、面白さだったという。

しかし、入社から10年余りたったころにはデジカメの技術革新で写真データの画素数が向上。

高橋さんが専門とするのは商業写真で、印刷後に商品そのものを“正しく再現する技術”が求められたという。

撮影現場では、仕上がりを意識しながらピントや明るさを緻密に計算してシャッターを切っていた。

商品の色合いなどが正確に反映されるように仕上げることがカメラマンの価値であり、面白さだったという。

しかし、入社から10年余りたったころにはデジカメの技術革新で写真データの画素数が向上。

カタログなどに印刷してもフィルム写真と遜色ないレベルに達したという。

しかも、デジカメであれば、現場ですぐに写真を確認できて撮り直しも簡単。

写真データのやりとりも迅速化するなどフィルムにはなかったメリットがあるため、取引先からもデジカメの使用を求められるようになった。

デジカメを使いこなせなければ、プロとして仕事ができなくなる。

危機感を抱いた高橋さんは、指南書を読み込むなど必死に勉強したという。

しかも、デジカメであれば、現場ですぐに写真を確認できて撮り直しも簡単。

写真データのやりとりも迅速化するなどフィルムにはなかったメリットがあるため、取引先からもデジカメの使用を求められるようになった。

デジカメを使いこなせなければ、プロとして仕事ができなくなる。

危機感を抱いた高橋さんは、指南書を読み込むなど必死に勉強したという。

高橋隼人さん

「業界にパラダイムシフトが起き、デジタルを使いこなせないカメラマンは世の中から必要とされなくなる時代になった。振り返れば、社会全体でDXということばが聞かれるようになった今の状況と似ているのかもしれない」

「業界にパラダイムシフトが起き、デジタルを使いこなせないカメラマンは世の中から必要とされなくなる時代になった。振り返れば、社会全体でDXということばが聞かれるようになった今の状況と似ているのかもしれない」

会社もデジタルシフトを加速

このとき、会社全体でもアナログからデジタルに向けた事業の変革が本格化していた。

2001年、スーパーなどのチラシをネットで無料で見られるようにする電子チラシサービスを開始。

2001年、スーパーなどのチラシをネットで無料で見られるようにする電子チラシサービスを開始。

チラシといえば、新聞の折り込み広告として配られることが一般的だが、それをネット上のサービスとして代替しようというものだった。

こうしたサービスが広がれば、もちろん印刷物の需要は落ち込む。

それでも消費者のニーズがデジタルに移るのであれば、それにあわせた事業領域を育てる必要があると考えた。

いまでは掲載店舗数・利用者数ともに国内最大規模のサービスに成長している。

こうしたサービスが広がれば、もちろん印刷物の需要は落ち込む。

それでも消費者のニーズがデジタルに移るのであれば、それにあわせた事業領域を育てる必要があると考えた。

いまでは掲載店舗数・利用者数ともに国内最大規模のサービスに成長している。

DXを成長のカギに

今後の成長領域の1つがDX=デジタルトランスフォーメーションだ。

かつては印刷関連事業が主力だったが、2021年度の上半期には初めてDX関連事業の売上高が上回ったことも社名変更の判断を後押しした。

印刷を通じて培ってきた技術を最大限、生かす方針を示している。

力を入れるのが、いま世界中の企業がこぞって投資しているメタバースだ。

インターネット上の仮想空間で、分身であるアバターを操作し、コミュニケーションや買い物などさまざな体験ができる。

市場規模の拡大が見込まれ、国は2021年の4兆円余りから2030年には78兆円あまりに成長すると予想している。

会社は、メタバース上で商品購入などの機会が増えれば、カタログなどと同じように商品そのものを正確に再現することが求められるようになり、色合いを正確に再現する技術が生かせると考えた。

かつては印刷関連事業が主力だったが、2021年度の上半期には初めてDX関連事業の売上高が上回ったことも社名変更の判断を後押しした。

印刷を通じて培ってきた技術を最大限、生かす方針を示している。

力を入れるのが、いま世界中の企業がこぞって投資しているメタバースだ。

インターネット上の仮想空間で、分身であるアバターを操作し、コミュニケーションや買い物などさまざな体験ができる。

市場規模の拡大が見込まれ、国は2021年の4兆円余りから2030年には78兆円あまりに成長すると予想している。

会社は、メタバース上で商品購入などの機会が増えれば、カタログなどと同じように商品そのものを正確に再現することが求められるようになり、色合いを正確に再現する技術が生かせると考えた。

メタバースで作品をくまなく

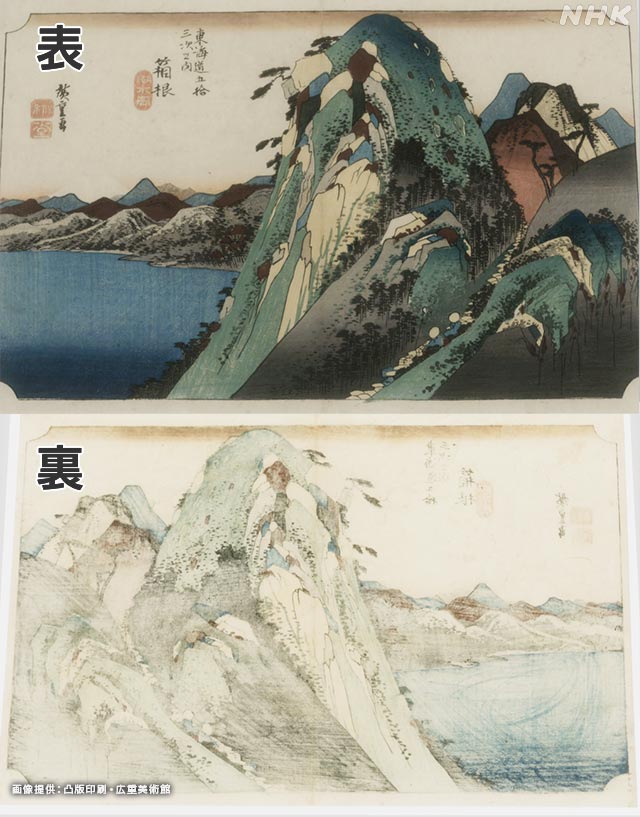

実際に山形県天童市にある美術館で、この技術は活用されている。

美術館では江戸時代後期に活躍した浮世絵師の歌川広重の作品を所蔵・展示しているが、メタバース上でも、データ化された作品が忠実に再現されている。

利用者が自由な距離や角度から作品を鑑賞できるだけでなく、リアルの美術館では見られない、作品の裏面もデータ化して一般に公開している。

裏面では、絵の具がしみ出している様子が見てとれるほか、表からは見えない複数の線も浮かび上がっている。

利用者が自由な距離や角度から作品を鑑賞できるだけでなく、リアルの美術館では見られない、作品の裏面もデータ化して一般に公開している。

裏面では、絵の具がしみ出している様子が見てとれるほか、表からは見えない複数の線も浮かび上がっている。

この線は版画で使う“ばれん”を動かした形跡だということで、かつての広重の制作風景までも思い起こさせる仕掛けになっていると好評だ。

ポスター製作などで培った技術の蓄積が、最先端のメタバースの分野に生かされている。

会社は、メタバースを含めたDX分野全体の売り上げを2022年度の2800億円から2025年度には5000億円まで伸ばす目標を掲げている。

ポスター製作などで培った技術の蓄積が、最先端のメタバースの分野に生かされている。

会社は、メタバースを含めたDX分野全体の売り上げを2022年度の2800億円から2025年度には5000億円まで伸ばす目標を掲げている。

“印刷”抜き 新たな成長を

取材の最後、高橋さんに「社名から“印刷”が消えることをどう思っているか」を聞いた。

高橋隼人さん

「長年親しんだ社名でもあるので、どちらかというと寂しい思いはありますし、郷愁みたいなものはあります。ただ、デジタルには時間も距離も飛び越えて、グローバルなやりとりをコストをかけずにいくらでもできる利点がある。今後の会社の行く末を屋号に込めるのだとしたら“印刷”抜きのTOPPANがよいのではないかと思います」

「長年親しんだ社名でもあるので、どちらかというと寂しい思いはありますし、郷愁みたいなものはあります。ただ、デジタルには時間も距離も飛び越えて、グローバルなやりとりをコストをかけずにいくらでもできる利点がある。今後の会社の行く末を屋号に込めるのだとしたら“印刷”抜きのTOPPANがよいのではないかと思います」

ライバルも事業変革を進める

一方、創業から140年を超える老舗企業で業界の双璧をなす大日本印刷は、社名に“印刷”を冠しているが、こちらも紙離れやデジタル社会の到来にあわせて事業構造を変革してきた。

そのうちの1つがEV=電気自動車に使われるリチウムイオン電池の外装材の製造。

印刷業を通じて、食品や医薬品などのパッケージを手がけてきた経験から薄いフィルムを重ねて強度や密閉性が高い袋を製造する技術などを磨いてきた。

電池メーカーから高い安全性を評価され、この分野では世界トップシェアとなっている。

電池メーカーから高い安全性を評価され、この分野では世界トップシェアとなっている。

医薬品の分野にも

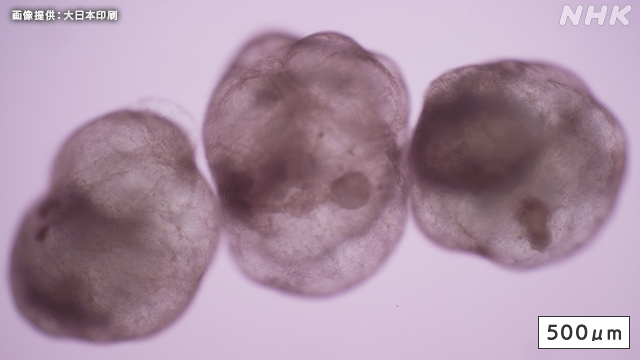

また、医薬品関連の分野にも参入している。

かつての印刷に使われてきた“ハンコ”製作などで磨いた技術が生かされているという。

会社は国立成育医療研究センターと共同で、人間の腸と似たような機能を備える「ミニ腸」の開発を手がけた。

かつての印刷に使われてきた“ハンコ”製作などで磨いた技術が生かされているという。

会社は国立成育医療研究センターと共同で、人間の腸と似たような機能を備える「ミニ腸」の開発を手がけた。

細胞を培養する基材に、数ナノ(10億分の1)メートル単位の微細な加工を施す高い技術を活用した。

「ミニ腸」は、動物実験の代替手段としての役割や、研究開発費の削減につながることが期待されているという。

会社は、こうした分野を“成長けん引事業”と位置づけ、新たな収益の柱に育てる方針だ。

ところで、大日本印刷は、社名から“印刷”の文字をなくすことは検討していないのか。

会社にたずねてみると、こうした回答が返ってきた。

「ミニ腸」は、動物実験の代替手段としての役割や、研究開発費の削減につながることが期待されているという。

会社は、こうした分野を“成長けん引事業”と位置づけ、新たな収益の柱に育てる方針だ。

ところで、大日本印刷は、社名から“印刷”の文字をなくすことは検討していないのか。

会社にたずねてみると、こうした回答が返ってきた。

広報担当者

「印刷で培った技術があるからこそ、最先端技術に取り組めているという自負があり、いまのところ社名から“印刷”をなくす予定はありません。これからも会社の原点を忘れずに、持続的な成長を目指していきます」

「印刷で培った技術があるからこそ、最先端技術に取り組めているという自負があり、いまのところ社名から“印刷”をなくす予定はありません。これからも会社の原点を忘れずに、持続的な成長を目指していきます」

社名に対する業界のトップ2社の対応は正反対だが、どちらも時代にあわせて“変革”を進めている。

デジタル社会をどう生き抜く?

デジタル技術の発展とともに市場規模の縮小が続いてきた印刷業界。

この流れが今後も続くと予想される中で、時代の変わり目を当事者として感じてきた印刷大手2社は、一足早く、DXに取り組んできた。

そしていま、時代の変化は加速している。

デジタル社会の到来に向けて、企業もこれまでの延長線上ではない大胆な変革が求められている。

業界をけん引してきた大手企業が今後も環境の変化に柔軟に対応し、業界の枠を超えた新たな領域で存在感を発揮できるのか、これからも注目していきたい。

この流れが今後も続くと予想される中で、時代の変わり目を当事者として感じてきた印刷大手2社は、一足早く、DXに取り組んできた。

そしていま、時代の変化は加速している。

デジタル社会の到来に向けて、企業もこれまでの延長線上ではない大胆な変革が求められている。

業界をけん引してきた大手企業が今後も環境の変化に柔軟に対応し、業界の枠を超えた新たな領域で存在感を発揮できるのか、これからも注目していきたい。

経済部記者

當眞 大気

2013年入局

沖縄局、山口局を経て現所属

當眞 大気

2013年入局

沖縄局、山口局を経て現所属