団地の一角に“遺品部屋” 引き取り手なく「20年保管」も

犬を抱いた、車いすの男性が写った写真。

公営住宅の1室に残された家財の中から見つかりました。住んでいた男性の死後、引き取り手が見つからず、1年半以上たっても、そのままになっているのです。

「現状の法律やルールでは、こうするほかありません」(行政の担当者)

いま各地で、処分できない遺品が放置された部屋が増えています。

(社会部 記者 飯田耕太/おはよう日本 ディレクター 丸岡 裕幸)

※こうした問題が身近に起きているという方や、当事者として対応にあたっているといった方からの情報をお待ちしています。

公営住宅の1室に残された家財の中から見つかりました。住んでいた男性の死後、引き取り手が見つからず、1年半以上たっても、そのままになっているのです。

「現状の法律やルールでは、こうするほかありません」(行政の担当者)

いま各地で、処分できない遺品が放置された部屋が増えています。

(社会部 記者 飯田耕太/おはよう日本 ディレクター 丸岡 裕幸)

※こうした問題が身近に起きているという方や、当事者として対応にあたっているといった方からの情報をお待ちしています。

「ほとんどそのまま」の部屋

冒頭の写真が残されていたのは、大阪府北部にある公営住宅の1階の部屋です。

建物の築年数は20年ほどで、広さは3LDK。

建物の築年数は20年ほどで、広さは3LDK。

大阪府の担当者

「家財は、ほとんど残っている状態になります」

「家財は、ほとんど残っている状態になります」

部屋には衣類や寝具が残され、小型のテレビの前には旅行のおみやげのような小さな置物も。

壁掛けの時計は、時間こそずれているものの、今も針は動き続けていました。

壁掛けの時計は、時間こそずれているものの、今も針は動き続けていました。

なぜ そのまま?

案内してくれた大阪府住宅経営室の担当者によると、この部屋に住んでいたのは77歳の男性でした。

1人暮らしで、車いすに乗って生活していたということです。

1人暮らしで、車いすに乗って生活していたということです。

よく見ると、部屋の電球には座った状態でも手が届くよう長いひもが付けられていました。

時計の横のカレンダーは、2021年9月。男性が病院で亡くなった時のままになっていました。

それから1年半余りもたっているのに、部屋は「ほぼそのまま」。

最寄り駅から徒歩10分と便利な場所にあり、十分な広さもあって入居希望者も少なくないのでは。

府の担当者にたずねると。

最寄り駅から徒歩10分と便利な場所にあり、十分な広さもあって入居希望者も少なくないのでは。

府の担当者にたずねると。

大阪府の担当者

「こちらですと、入居希望の抽せんの倍率は20倍以上で、人気が高いほうだと思います」

「こちらですと、入居希望の抽せんの倍率は20倍以上で、人気が高いほうだと思います」

にもかかわらず、そのままになっている理由については。

「『相続人』として遺品を引き取ってもらえる親族を探すのに時間がかかり、結局見つかりませんでした」

部屋に残された家財道具など亡くなった人の遺品は、法律で「相続人」に所有権があると決められていて、行政が勝手に処分することはできないということです。

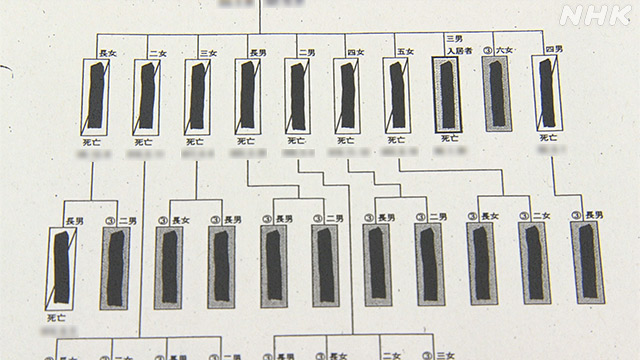

処分するには「相続人」全員の同意が必要で、そのため府の担当者はまず、亡くなった男性の親族を探す「相続人調査」にあたりました。

ところが、この調査が簡単ではありませんでした。

処分するには「相続人」全員の同意が必要で、そのため府の担当者はまず、亡くなった男性の親族を探す「相続人調査」にあたりました。

ところが、この調査が簡単ではありませんでした。

固定電話がない家庭も多く、携帯電話の番号もわからない場合は、戸籍を調べた上で手紙を出します。手紙の往復に時間がかかるうえ、親族が見つかっても返信がなかったり、相続を拒まれたりするケースも少なくありません。

男性の場合、親はすでに亡くなり、兄弟や子どももいませんでした。親戚も確認できず「相続人が見つからなかった」という結論で調査を終えるまで数か月かかったということです。

今後、部屋を次の利用者に明け渡す準備に入ることにしています。

男性の場合、親はすでに亡くなり、兄弟や子どももいませんでした。親戚も確認できず「相続人が見つからなかった」という結論で調査を終えるまで数か月かかったということです。

今後、部屋を次の利用者に明け渡す準備に入ることにしています。

「なにかあったらどうなるのか…」

亡くなった住人の遺品が、そのまま放置される部屋。

大阪府では、老朽化などで約11万6000戸ある府営住宅の数は年々減少している一方で、高齢者や独居世帯の増加に伴い、こうした部屋の数は増えています。

大阪府では、老朽化などで約11万6000戸ある府営住宅の数は年々減少している一方で、高齢者や独居世帯の増加に伴い、こうした部屋の数は増えています。

府では、こうした部屋について「単身死亡住宅」と呼び、特別なファイルをつくって対応していますが、ことし3月末現在で255戸にのぼるということです。

また、遺品の保管は長いもので6年間におよぶものもあるということです。

こうした問題について国は2017年に対応方針を示しました。

また、遺品の保管は長いもので6年間におよぶものもあるということです。

こうした問題について国は2017年に対応方針を示しました。

「相続人が明らかでない場合にも、遺品を選別し、他の場所に移すことができる」

方針では、このような考え方を示したものの、処分の方法など具体的な解決策は含まれていないということです。

現場で向き合う自治体担当者からは、対応に不安を感じるとの声が聞かれます。

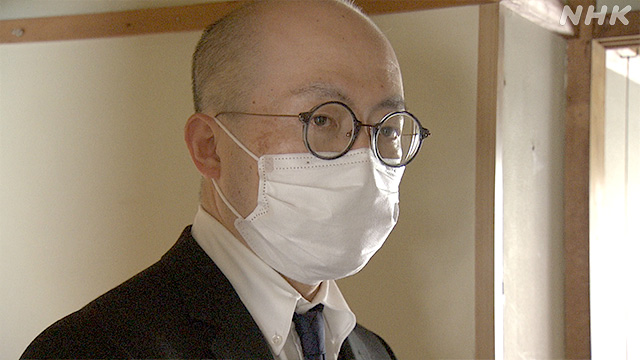

大阪府住宅経営室 尾崎義幸 課長補佐

「相続人調査で大変なのは、手紙を送っても返事が返ってこない人が一定数いて、相続を考えているのか、拒否なのかがわからないことです。私たちの意図は伝わっているのか、本当は引き取るつもりがあるのに手紙が届いていないのではないかという不安がいつもあり、そう簡単に処分はできません。今のところトラブルはありませんが、何かあった時にはどうなるんだろうと思うことがあります」

「相続人調査で大変なのは、手紙を送っても返事が返ってこない人が一定数いて、相続を考えているのか、拒否なのかがわからないことです。私たちの意図は伝わっているのか、本当は引き取るつもりがあるのに手紙が届いていないのではないかという不安がいつもあり、そう簡単に処分はできません。今のところトラブルはありませんが、何かあった時にはどうなるんだろうと思うことがあります」

明け渡しのため「独自ルール」で対応

勝手な処分はできないが、公営住宅への入居を待つ人のためには部屋の明け渡しを進めなくてはならない。

このため、大阪府では独自のルールを作って対応しています。

相続人調査や遺品の撤去の要請をした上、一定の期間以内に(相続人がいない場合は5か月、いる場合は7か月)、貴重品のほか、アルバムや位はいといった、お金で買えず換えがきかない物などは別の場所に移動、残りの遺品は廃棄処分するようにしているのです。

このため、大阪府では独自のルールを作って対応しています。

相続人調査や遺品の撤去の要請をした上、一定の期間以内に(相続人がいない場合は5か月、いる場合は7か月)、貴重品のほか、アルバムや位はいといった、お金で買えず換えがきかない物などは別の場所に移動、残りの遺品は廃棄処分するようにしているのです。

車いすの77歳の男性の部屋でも、貴重品などが別の段ボールに入れて整理されていました。

入っていたのは

▽預金通帳5冊

▽腕時計2本

▽クレジットカード1枚

▽ポイントカード1枚

▽印鑑3本

▽鍵1セット

▽数珠3つ

▽アルバム2冊

そして、冒頭でご紹介した▽犬を抱いた男性が写っている写真立てが1つです。

選別の際には、必ず府の職員が複数で作業するようにし、現金が出てきた場合は作業を中断。その場にいる全員で金額を数えているということです。

現金や預金通帳などは相続人が現れなければ、最終的に国庫に収めることになります。

▽預金通帳5冊

▽腕時計2本

▽クレジットカード1枚

▽ポイントカード1枚

▽印鑑3本

▽鍵1セット

▽数珠3つ

▽アルバム2冊

そして、冒頭でご紹介した▽犬を抱いた男性が写っている写真立てが1つです。

選別の際には、必ず府の職員が複数で作業するようにし、現金が出てきた場合は作業を中断。その場にいる全員で金額を数えているということです。

現金や預金通帳などは相続人が現れなければ、最終的に国庫に収めることになります。

苦肉の策の“移動保管”20年

大阪府のもう1つの独自の対応が“移動保管”です。

部屋を明け渡すために貴重品以外の遺品はすべて処分しますが、貴重品は別の場所に移して保管を続けることにしているのです。

保管場所は、将来的に取り壊す予定の別の公営住宅の1室です。

部屋を明け渡すために貴重品以外の遺品はすべて処分しますが、貴重品は別の場所に移して保管を続けることにしているのです。

保管場所は、将来的に取り壊す予定の別の公営住宅の1室です。

府の担当者の案内で、この保管部屋にも入らせてもらいました。

3畳半の部屋に貴重品が入った段ボールがびっしりと置かれ、別のフローリングの部屋にも積み上がっています。

3畳半の部屋に貴重品が入った段ボールがびっしりと置かれ、別のフローリングの部屋にも積み上がっています。

その数は、あわせて67人分の約70箱。大阪府全体で保管している貴重品は、488人分に上っているということです。

民法上、所有権を新たに取得するには、20年かかります。それまでの間に相続人となる人が受け取りにくれば引き渡すことができるよう、管理を続けています。

紛失や盗難、火事などのリスクにも備えて定期的に見回りも行っています。

民法上、所有権を新たに取得するには、20年かかります。それまでの間に相続人となる人が受け取りにくれば引き渡すことができるよう、管理を続けています。

紛失や盗難、火事などのリスクにも備えて定期的に見回りも行っています。

大阪府住宅経営室 尾崎義幸 課長補佐

「1人でも取りに来てくれたらと思って待っていますが、今のところ来た人は誰もいません。移動して保管するだけなので、何も解決になっていないのはわかっていますが、現状の法律やルールでは、こうするほかありません」

「1人でも取りに来てくれたらと思って待っていますが、今のところ来た人は誰もいません。移動して保管するだけなので、何も解決になっていないのはわかっていますが、現状の法律やルールでは、こうするほかありません」

相続人がいなかったり、引き取りを拒否されたりした遺品が、そのままにされている公営住宅の部屋は全国各地にあります。

4年前、国が全国の自治体に調査したところ、全体の17.7%にあたる297の自治体でこうした部屋があり、その数は1794戸に上りました。

このうち期間と応募倍率に着目すると、期間が「1年以上」で、応募倍率が「1倍以上」の住宅は635戸あり、遺品が残されていることが入居の妨げになっている状況が伺えます。

4年前、国が全国の自治体に調査したところ、全体の17.7%にあたる297の自治体でこうした部屋があり、その数は1794戸に上りました。

このうち期間と応募倍率に着目すると、期間が「1年以上」で、応募倍率が「1倍以上」の住宅は635戸あり、遺品が残されていることが入居の妨げになっている状況が伺えます。

専門家「今後も増える」「法整備や支援を」

今後どうなるのか。公営住宅の問題に詳しい、大阪経済法科大学の藤島光雄教授に聞きました。

大阪経済法科大学 藤島光雄 教授

「何らかの事情で親族とも疎遠になってしまっている単身入居者が亡くなったときに、親族が自身で費用を負担してまで遺品を片づける気にならないのは当然のことで、今後も増えると思われます。また、相続人を捜し出しても協力してくれない事態も起こりえます」

「何らかの事情で親族とも疎遠になってしまっている単身入居者が亡くなったときに、親族が自身で費用を負担してまで遺品を片づける気にならないのは当然のことで、今後も増えると思われます。また、相続人を捜し出しても協力してくれない事態も起こりえます」

そのうえで、解決に向けて何が必要なのかについては、次のように指摘しています。

大阪経済法科大学 藤島光雄 教授

「公営住宅は住宅に困窮する低所得者のための住宅で、引き続き住む場所に困る人たちの『住宅セーフティネット』の役割を果たしていくためには、一定の条件で遺品を処分できるようにする法的な整備や、相続人調査、遺品の保管業務などへの財政的な支援が必要です」

「公営住宅は住宅に困窮する低所得者のための住宅で、引き続き住む場所に困る人たちの『住宅セーフティネット』の役割を果たしていくためには、一定の条件で遺品を処分できるようにする法的な整備や、相続人調査、遺品の保管業務などへの財政的な支援が必要です」

「こうしたことは誰にでも」

さて、今回の取材では「保管部屋」も含めて3つの部屋に入らせていただき、多くの遺品をまのあたりにしましたが、遺品を残した方々は必ずしも「高齢」で「孤立」した末に、というよくあるイメージどおりのケースばかりではありませんでした。

大阪府南部の公営住宅の一室も、遺品が2年9か月も放置されている部屋でした。

もともと両親と息子の3人が住んでいましたが、両親が先に亡くなり、息子も65歳で死亡。唯一の親族の姉は、相続を放棄したということです。

もともと両親と息子の3人が住んでいましたが、両親が先に亡くなり、息子も65歳で死亡。唯一の親族の姉は、相続を放棄したということです。

部屋にはタンスや冷蔵庫、食器棚などの家財や家電製品が一式残されているほか、お年玉やご祝儀用の袋など、人とのつながりを持って生前の日々を過ごしていたことを伝えるものがいくつも残されていました。

また、冒頭の77歳の車いすの男性の場合も、兄弟も子どももおらず身寄りはありませんでしたが、旅行に行ったり、飲食店でカラオケをしたりする写真が数多く残され、人生を楽しんでいた様子がうかがえました。

今回、案内していただいた府の担当者の尾崎さんが、取材中、ふと口にしたことばが心に残りました。

大阪府住宅経営室 尾崎義幸 課長補佐

「どうしてもこういったケースの場合、お亡くなりになる方は高齢者というイメージになりますが、別に30代でも40代でもおひとりで亡くなってしまう方はいます。一方で、相続する側も高齢になっていたり、非常に遠いところにお住まいだったりと、それぞれのご事情があり、必ずしも『人の縁の問題』というわけではないような気がしています。そういう意味では、こうしたことは誰にでもありうることだと思います」

「どうしてもこういったケースの場合、お亡くなりになる方は高齢者というイメージになりますが、別に30代でも40代でもおひとりで亡くなってしまう方はいます。一方で、相続する側も高齢になっていたり、非常に遠いところにお住まいだったりと、それぞれのご事情があり、必ずしも『人の縁の問題』というわけではないような気がしています。そういう意味では、こうしたことは誰にでもありうることだと思います」

単身世帯が一段と増えゆく中で、誰にとってもひと事とは言えないこのテーマ、今後も取材していきます。

※遺品が残された部屋をめぐっては、公営住宅では自治体が、また民間のマンションやアパートなどで管理組合や家主の方々が対応に苦慮しています。

こうした問題が身近に起きているという方や、当事者として対応にあたっているといった方からの情報をお待ちしています。下の「ニュースポスト」をクリックして、投稿をよろしくお願いいたします↓

こうした問題が身近に起きているという方や、当事者として対応にあたっているといった方からの情報をお待ちしています。下の「ニュースポスト」をクリックして、投稿をよろしくお願いいたします↓

【ニュースポスト】この問題について 情報をお待ちしています

社会部 記者

飯田 耕太

平成21年(2009年)入局

千葉局、秋田局、ネットワーク報道部などを経て現所属

取材中、居住された方の人となりや、ぬくもりが残る遺品を見るたびに、わが身を振り返りました

飯田 耕太

平成21年(2009年)入局

千葉局、秋田局、ネットワーク報道部などを経て現所属

取材中、居住された方の人となりや、ぬくもりが残る遺品を見るたびに、わが身を振り返りました

おはよう日本 ディレクター

丸岡 裕幸

平成17年(2005年)入局

広島局、社会番組部、大型企画開発センターなどを経て現所属

「親せきの遺品を整理するには、時間もお金も必要。目の前の仕事や育児で手いっぱいだったら自分はどこまでできるだろう」

丸岡 裕幸

平成17年(2005年)入局

広島局、社会番組部、大型企画開発センターなどを経て現所属

「親せきの遺品を整理するには、時間もお金も必要。目の前の仕事や育児で手いっぱいだったら自分はどこまでできるだろう」