建設業界のイメージ変える?新システムで若者を

「大量離職時代は確実にやってくる」

建設業界で最近、何度も聞くことばです。

その背景にあるのは急速な高齢化。

若い人たちの担い手が減り続けているのです。

どうすれば若い世代に建設業界に飛び込んでもらえるのか。

“最新技術”と“工夫”で現状を打破しようとする大手建機メーカーの取り組みを取材しました。

(経済部記者 榎嶋愛理)

建設業界で最近、何度も聞くことばです。

その背景にあるのは急速な高齢化。

若い人たちの担い手が減り続けているのです。

どうすれば若い世代に建設業界に飛び込んでもらえるのか。

“最新技術”と“工夫”で現状を打破しようとする大手建機メーカーの取り組みを取材しました。

(経済部記者 榎嶋愛理)

まるでゲームの世界!?

この日、訪ねたのは愛媛県内のある会社。

飛行機や宇宙船のコックピットのような真新しい操縦席が大きな存在感を放っていました。

飛行機や宇宙船のコックピットのような真新しい操縦席が大きな存在感を放っていました。

視線を覆うように配置された7つのパネル。

その画面にはおよそ800キロ離れた現場がリアルタイムで映し出され、遠隔で重機を操作していました。

大手建機メーカーのコマツが子会社のIT企業とともに開発を進め、実用化目前となった重機の遠隔操作システムです。

5Gを活用した通信スピードと鮮明な映像で、実際に重機に乗っているかのように操作できるといいます。

その画面にはおよそ800キロ離れた現場がリアルタイムで映し出され、遠隔で重機を操作していました。

大手建機メーカーのコマツが子会社のIT企業とともに開発を進め、実用化目前となった重機の遠隔操作システムです。

5Gを活用した通信スピードと鮮明な映像で、実際に重機に乗っているかのように操作できるといいます。

30年以上前から遠隔操作の技術開発に取り組み、その技術の集大成がこのコックピット型のシステムだということです。

開発にあたって立ち上げたプロジェクトには顧客の愛媛県のこの会社も参加し、操作感など現場の意見を反映させてきました。

なぜ、あえて近未来のようなデザインにしたのか、そこには人手不足に悩む企業側の狙いがありました。

開発にあたって立ち上げたプロジェクトには顧客の愛媛県のこの会社も参加し、操作感など現場の意見を反映させてきました。

なぜ、あえて近未来のようなデザインにしたのか、そこには人手不足に悩む企業側の狙いがありました。

オオノ開發 岡田多方一 取締役副社長

「われわれの業界って重機がどれだけ動いたかが売り上げに直結するんです。ただ、人手不足に長年悩んでいて、自社の努力を続けるだけでは、限界があると感じていました。そうした中で、少しでも多くの人に興味を持ってもらえるように、今回のようなデザインにしたいと伝えました」

「われわれの業界って重機がどれだけ動いたかが売り上げに直結するんです。ただ、人手不足に長年悩んでいて、自社の努力を続けるだけでは、限界があると感じていました。そうした中で、少しでも多くの人に興味を持ってもらえるように、今回のようなデザインにしたいと伝えました」

「こういう仕事をしたいなって若い人が増えることで、雇用の間口を広げたいと考えたのです。ゲーム感覚で仕事ができるような感じですよね。暑くも寒くもないし、ヘルメットもいらない。これまでの建設業界のイメージが払拭されるので、業界全体の雇用につながっていけばうれしいです」

“キツい”“汚い”というようなイメージを払拭し、きれいなオフィスにいながら重機を操作できるという新しい魅力をアピールするのが狙いでした。

建設機械メーカーでは、ゲームのコントローラーのような操作機の開発も進めているといいます。

建設機械メーカーでは、ゲームのコントローラーのような操作機の開発も進めているといいます。

熟練の技を学ぶ必要もありません!

重機の操作は長年の経験によって熟練の技を身につけるのが常識とされてきました。

このことも、若い世代にとっては敬遠する理由となっていました。

このことも、若い世代にとっては敬遠する理由となっていました。

コックピット型の遠隔操作システムには、重機に搭載されたセンサーが例えば、地面の掘りすぎなどを検知すると注意を促したり、斜面の角度やショベルの刃先の距離を表示したりするなど、複雑な操作をしやすくするガイダンス機能も充実させています。

システムが人間をサポートすることで、若い人たちにも熟練の技を使いこなせるようにする狙いです。

システムが人間をサポートすることで、若い人たちにも熟練の技を使いこなせるようにする狙いです。

「重機を操作するオペレーターになって2年目です。重機に乗って操作するときには、見えない後方もカメラでみることができて、ガイダンス機能もあって、安心して操作することができます。建設現場は夏になると熱中症が心配ですが、このシステムがあればオフィスの涼しい環境で操作できるのもうれしい」

ベテランの先輩から技術の教えを請うよりも、ゲーム感覚で機械から学ぶほうが、若い人たちにとっては抵抗感がないのかもしれないとも、思いました。

このままでは『黒字廃業になる』

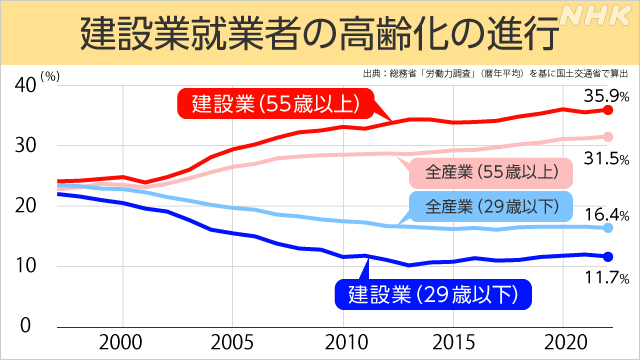

建設業界の深刻な人手不足の背景には、急速に進む高齢化があります。

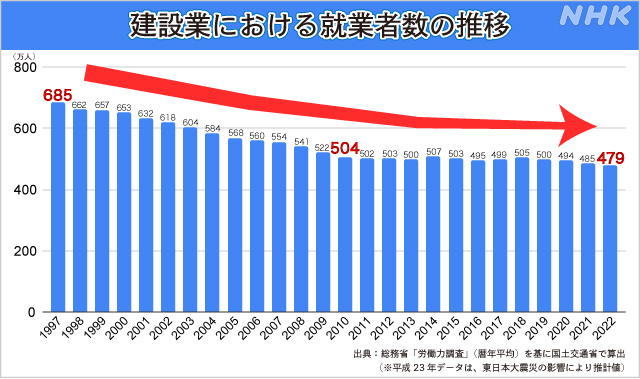

国交省がまとめた直近のデータをみてみます。

国交省がまとめた直近のデータをみてみます。

現在、建設業界で働く人は479万人ですが、10年前と比べると24万人が減り、25年前と比べると206万人も減少しています。

また、働く人の年齢構成を見てみると、35.9%が55歳以上とほかの産業と比べても多い一方で、29歳以下の若い世代の層は少なく、高齢化が進んでいます。

また、2022年の1年間では、建設業界で働く人のうち55歳以上が1万人増加したのに対し、29歳以下は2万人減少しました。

世代交代は順調といえず、関係者たちはもう猶予はないと危機感を募らせています。

また、2022年の1年間では、建設業界で働く人のうち55歳以上が1万人増加したのに対し、29歳以下は2万人減少しました。

世代交代は順調といえず、関係者たちはもう猶予はないと危機感を募らせています。

コマツ商品企画室 機能・ソリューショングループ 中川智裕 主幹技師

「建設機械を導入するお客様からお困りの声を聞くのですが、極端な例だと、このままでは『黒字廃業になる』『存続できない』と心配する方がいるのが現状です。われわれが機械を操作できるオペレーターを大量に雇うのは難しいことなので、DX化や自動化を進めて、人間が携わる部分を少なくして、若い世代を取り込むのが大事だと思っています」

「建設機械を導入するお客様からお困りの声を聞くのですが、極端な例だと、このままでは『黒字廃業になる』『存続できない』と心配する方がいるのが現状です。われわれが機械を操作できるオペレーターを大量に雇うのは難しいことなので、DX化や自動化を進めて、人間が携わる部分を少なくして、若い世代を取り込むのが大事だと思っています」

次は自動運転へ ルール作りが課題に

このメーカーでは、さらに未来への開発にも乗り出しています。

自動運転システムです。

遠隔操作システムだけでは、人手不足のスピードに追いつけないと考えているのです。

技術面では着実に実用化に向けて進化をしていますが、そのほかにも課題はまだ多いといいます。

それは、法整備やルールづくりの遅れです。

例えば、重機のひとつの油圧ショベルを操作するオペレーターは、使う目的や機械の大きさなどによって講習による資格の取得が必要となります。

遠隔操作システムの導入を進めている愛媛県のこの会社では、実際に重機を操作するオペレーターと同じように、資格の取得をした社員に操作を担ってもらう方針ですが、遠隔操作や自動運転の際に資格が必要になるのか、その法整備は進んでいません。

さらに、運用面でのルール作りもこれからの課題です。

通常、1つの作業現場では、複数のメーカーの複数の重機が稼働しているのが一般的です。

とくに安全の確保に向けた共通のルール作りも必要になると、開発した大手建機メーカーでは考えています。

自動運転システムです。

遠隔操作システムだけでは、人手不足のスピードに追いつけないと考えているのです。

技術面では着実に実用化に向けて進化をしていますが、そのほかにも課題はまだ多いといいます。

それは、法整備やルールづくりの遅れです。

例えば、重機のひとつの油圧ショベルを操作するオペレーターは、使う目的や機械の大きさなどによって講習による資格の取得が必要となります。

遠隔操作システムの導入を進めている愛媛県のこの会社では、実際に重機を操作するオペレーターと同じように、資格の取得をした社員に操作を担ってもらう方針ですが、遠隔操作や自動運転の際に資格が必要になるのか、その法整備は進んでいません。

さらに、運用面でのルール作りもこれからの課題です。

通常、1つの作業現場では、複数のメーカーの複数の重機が稼働しているのが一般的です。

とくに安全の確保に向けた共通のルール作りも必要になると、開発した大手建機メーカーでは考えています。

コマツ商品企画室 機能・ソリューショングループ 中川智裕 主幹技師

「建設機械はあくまで道具です。スコップと同じなんですね。機械のDX化だけでなく、作業現場を取り巻く環境自体をデジタル化、DX化していく必要があると思います。そのためにも、安全という観点からルールづくりを進めていかないといけない。法整備を含めて態勢を整えながら、実際にお客様に使ってもらって、フィードバックをもらい、整理したうえで、量産化が見えてくると思います」

「建設機械はあくまで道具です。スコップと同じなんですね。機械のDX化だけでなく、作業現場を取り巻く環境自体をデジタル化、DX化していく必要があると思います。そのためにも、安全という観点からルールづくりを進めていかないといけない。法整備を含めて態勢を整えながら、実際にお客様に使ってもらって、フィードバックをもらい、整理したうえで、量産化が見えてくると思います」

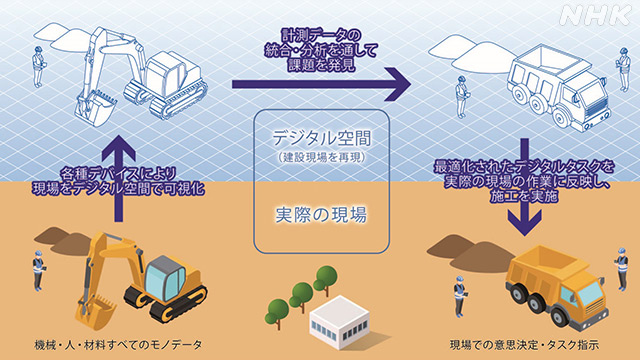

このメーカーが描く未来の建設現場は、遠隔操作や自動運転の技術に加え、ダンプカーの動きや周辺の道路の状況などあらゆる情報を集めて、AIが解析するシステムが導入された現場です。

すでに、子会社のIT企業がデジタルツインと呼ばれる現実の情報をデジタル上で再現しながらシミュレーションを重ねる技術手法や、AIの活用を通じて、効率的に現場の作業を管理できるシステムを開発し導入を進めています。

さまざまな最新技術を組み合わせることで、人手不足にとどまらず、安全性や工期の長期化など建設現場でのあらゆる課題を解決していきたいと考えています。

すでに、子会社のIT企業がデジタルツインと呼ばれる現実の情報をデジタル上で再現しながらシミュレーションを重ねる技術手法や、AIの活用を通じて、効率的に現場の作業を管理できるシステムを開発し導入を進めています。

さまざまな最新技術を組み合わせることで、人手不足にとどまらず、安全性や工期の長期化など建設現場でのあらゆる課題を解決していきたいと考えています。

取材を終えて

AIなどの開発が飛躍的に進み、あらゆる業界で効率性の向上が進んでいます。

ただ、働く環境や扱うものも多種多様な建設業界は、自動化や遠隔操作などの技術の導入のハードルがより高くなるのも事実です。

開発に携わる人たちからは、人手不足への危機感だけでなく、「開発のスピードを落とさない」「無人で動く重機を当たり前のものにしたい」などと、前向きな声も多く聞かれました。

建設業界の深刻な人手不足は、インフラ整備や災害復旧工事など私たちの暮らしや経済活動に大きな影響を与えるリスクがあります。

手遅れになる前に、いまやらなければならないという使命感を強く感じました。

ただ、働く環境や扱うものも多種多様な建設業界は、自動化や遠隔操作などの技術の導入のハードルがより高くなるのも事実です。

開発に携わる人たちからは、人手不足への危機感だけでなく、「開発のスピードを落とさない」「無人で動く重機を当たり前のものにしたい」などと、前向きな声も多く聞かれました。

建設業界の深刻な人手不足は、インフラ整備や災害復旧工事など私たちの暮らしや経済活動に大きな影響を与えるリスクがあります。

手遅れになる前に、いまやらなければならないという使命感を強く感じました。

経済部記者

榎嶋 愛理

2017年入局

広島局を経て現所属

榎嶋 愛理

2017年入局

広島局を経て現所属