先を越されたか?中国で自動運転による無人タクシー営業中

こきざみに動くタクシーのハンドル。対向車が通り過ぎるのを見届けてからスムーズに曲がります。しかし、運転席には誰も乗っていません。

中国で始まった完全無人の自動運転タクシー。日本でも2023年4月から特定条件のもとでドライバーのいない自動運転が解禁されましたが、中国の場合、すでに客を乗せて営業しているというから驚きです。

運営するIT大手「百度」(バイドゥ)の研究開発の最前線を取材。なんだかすごいことになっていました。

(中国総局記者 伊賀亮人)

中国で始まった完全無人の自動運転タクシー。日本でも2023年4月から特定条件のもとでドライバーのいない自動運転が解禁されましたが、中国の場合、すでに客を乗せて営業しているというから驚きです。

運営するIT大手「百度」(バイドゥ)の研究開発の最前線を取材。なんだかすごいことになっていました。

(中国総局記者 伊賀亮人)

完全無人タクシーはこうやって乗る

中国の首都 北京で2023年3月から始まった完全自動運転タクシー。

どういうものなのか、実際に乗ってみました。

まず専用のアプリを使って行き先を入力してタクシーを呼びます。

ほどなくして無人のタクシーが到着。

車体後部に設置されたディスプレーにアプリに表示された数字を入力すると鍵が解除されて乗り込めます。

まず専用のアプリを使って行き先を入力してタクシーを呼びます。

ほどなくして無人のタクシーが到着。

車体後部に設置されたディスプレーにアプリに表示された数字を入力すると鍵が解除されて乗り込めます。

車内のパネルでボタンを押すと自動で走り始めました。

運転席に目を向けると誰もいません。

運転席に目を向けると誰もいません。

しかし、ここは公道なのです。

そのことにまず、驚きました。

さらに感心したのは動作の滑らかさです。

これまでも自動運転車に乗車した経験がありますが、体がつんのめるような急なブレーキや加速、ぎこちない曲がり方に人間の運転には遠く及ばないなとたかをくくっていました。

そのことにまず、驚きました。

さらに感心したのは動作の滑らかさです。

これまでも自動運転車に乗車した経験がありますが、体がつんのめるような急なブレーキや加速、ぎこちない曲がり方に人間の運転には遠く及ばないなとたかをくくっていました。

バスに道を譲る!

それが今回は、前方にあるバス停からバスが発車すると徐々にブレーキをかけて道を譲り、交差点では対向車線の車が通り過ぎたあとにゆっくり発車して左折。

交差点にさしかかった際に黄色信号に変わった時に、唯一、急ブレーキが発生しましたが、人間の運転とほぼ変わらないように感じました。

交差点にさしかかった際に黄色信号に変わった時に、唯一、急ブレーキが発生しましたが、人間の運転とほぼ変わらないように感じました。

支払いはアプリで。

今は限られたエリアで、バスの停留所のように決められた場所を結んでサービスを展開していて、高くても約19人民元(400円弱)です。

今は限られたエリアで、バスの停留所のように決められた場所を結んでサービスを展開していて、高くても約19人民元(400円弱)です。

開発基地に潜入

この自動運転タクシーを運行するのは、中国で政府の後押しを受けて自動運転開発の中核を担うIT大手「百度」。

私たちは2022年11月から研究開発やサービスの舞台裏の密着取材を始めました。

研究開発の拠点は北京にあり、「アポロ・パーク」と呼ばれています。

かつて人類を月面に送り込んだアメリカの「アポロ計画」にちなんでつけられた百度の自動運転プロジェクトの名称です。

足を踏み入れるとまず目に入るのがずらっと並ぶ自動運転車両です。

私たちは2022年11月から研究開発やサービスの舞台裏の密着取材を始めました。

研究開発の拠点は北京にあり、「アポロ・パーク」と呼ばれています。

かつて人類を月面に送り込んだアメリカの「アポロ計画」にちなんでつけられた百度の自動運転プロジェクトの名称です。

足を踏み入れるとまず目に入るのがずらっと並ぶ自動運転車両です。

北京では200台規模で自動運転車を使った有料の配車サービスを、60平方キロメートルのエリアで毎日午前7時から午後11時まで運行しています。

2021年11月に始まった自動運転車の配車サービスは今では北京をはじめ中国の9つの都市で展開しています。

そのほとんどは、緊急時に備えて助手席に安全員が乗って運行されています。

このうち湖北省武漢で2022年8月に安全員も乗らない完全無人での運行を国内で初めて開始し、今は100台以上を無人運行、北京では10台が無人で運行されています。

2021年11月に始まった自動運転車の配車サービスは今では北京をはじめ中国の9つの都市で展開しています。

そのほとんどは、緊急時に備えて助手席に安全員が乗って運行されています。

このうち湖北省武漢で2022年8月に安全員も乗らない完全無人での運行を国内で初めて開始し、今は100台以上を無人運行、北京では10台が無人で運行されています。

基地内はゲームセンター?

完全無人タクシーに万が一トラブルが起きたらどうするのか?

疑問を投げかけたら担当者は安全管理を担う特別な部屋に案内してくれました。

ゲームセンターにあるレーシングゲームのようにも見える装置がずらりと並んでいます。

疑問を投げかけたら担当者は安全管理を担う特別な部屋に案内してくれました。

ゲームセンターにあるレーシングゲームのようにも見える装置がずらりと並んでいます。

走行中のすべての車と最新の通信・5Gでつなぎ、車両に取り付けられたカメラの映像をリアルタイムで確認しています。

基地内には10台以上の装置があり、カメラの映像を切り替えながら1人で複数の車両を遠隔で監視。

基地内には10台以上の装置があり、カメラの映像を切り替えながら1人で複数の車両を遠隔で監視。

事故やトラブルなどが発生した場合には、基地内から車両を操作することで緊急停止などの操縦ができる仕組みだといいます。

監視員の集中力が途切れないようできるだけ静かな状態を保っているということで、取材中も騒音を出さないよう求められました。

さらに施設の中には全車両がどこを走行しているかなどのデータがわかる巨大なスクリーンも。

監視員の集中力が途切れないようできるだけ静かな状態を保っているということで、取材中も騒音を出さないよう求められました。

さらに施設の中には全車両がどこを走行しているかなどのデータがわかる巨大なスクリーンも。

この画面を使って異常がないかをダブルチェックするとともに、道路状況が悪い場所を避けたりより利用客が多そうな場所に誘導したりして運行しているそうです。

運行チーム責任者

「事故を完全にゼロにすることはできない。しかし、われわれの自動運転システムは人間のドライバーと比較をして、疲労や交通ルールの順守などの面で、実際には人間よりも安全で信頼性がある」

「事故を完全にゼロにすることはできない。しかし、われわれの自動運転システムは人間のドライバーと比較をして、疲労や交通ルールの順守などの面で、実際には人間よりも安全で信頼性がある」

道路脇から羊の群れが!

さらに力を入れているのがビッグデータを活用した安全性を高めるための技術開発です。

10年前に開発に乗り出して以降、自動運転車の走行距離は地球1200周分にあたる5000万キロ以上、自動運転タクシーの利用回数ものべ200万回を超えたということです。

1日の運行終了後には車両に取り付けられたハードディスクを回収。

そのデータを活用して、道路状況と周辺の車両や歩行者、障害物などを、どのようにシステムが検知して対応したかなどを検証し改善しています。

技術担当者と運行担当者の会議を取材すると、道路脇にあらわれた羊の群れのようなケースにどう対応するかという議論や、風で飛んできたレジ袋のようなものを検知して停車してしまったという情報が共有されていました。

1日の運行終了後には車両に取り付けられたハードディスクを回収。

そのデータを活用して、道路状況と周辺の車両や歩行者、障害物などを、どのようにシステムが検知して対応したかなどを検証し改善しています。

技術担当者と運行担当者の会議を取材すると、道路脇にあらわれた羊の群れのようなケースにどう対応するかという議論や、風で飛んできたレジ袋のようなものを検知して停車してしまったという情報が共有されていました。

こうした会議をもとにセンサーで検知した物体の危険度をわけた上で、車両が停車すべきかそのまま走行を続けるかなどをAI=人工知能に学習させているといいます。

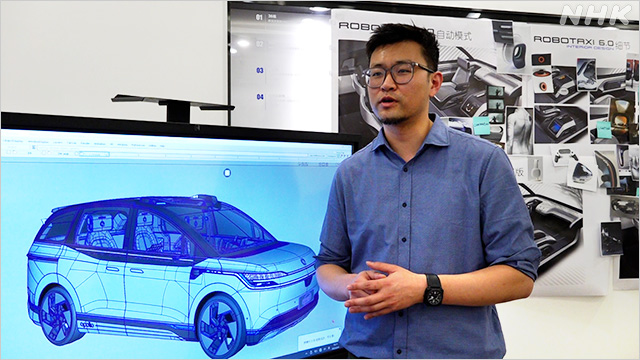

百度自動運転事業部 李昴 主任研究員

「多くの問題は解決したが完全ではない。問題を解決しても常に新しい問題が出てくるので監視して予防している。潜在的なリスクを技術的に解決していかなければならない」

「多くの問題は解決したが完全ではない。問題を解決しても常に新しい問題が出てくるので監視して予防している。潜在的なリスクを技術的に解決していかなければならない」

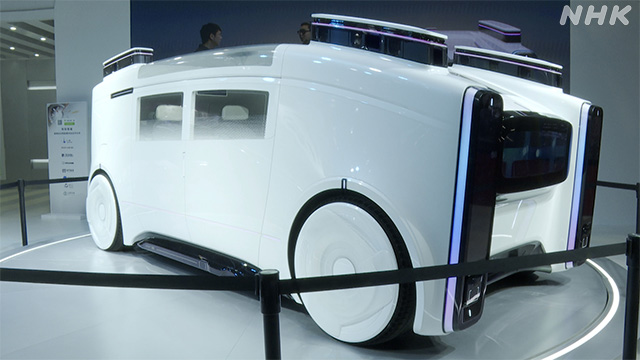

自動運転専用の車両も開発中

会社では専用車両の開発も進めています。

自動運転に特化するため、ハンドルを収納可能な形にすることを検討しているほか、カメラを含めて38個のセンサーを搭載する予定です。

自動運転に特化するため、ハンドルを収納可能な形にすることを検討しているほか、カメラを含めて38個のセンサーを搭載する予定です。

ことしの量産化と運行開始を予定していて、1台あたりの生産コストを25万人民元(約500万円弱)を目指しています。

5年間運行した場合、人間が運転するタクシーよりもコストが大幅に抑えられるとしています。

車両開発を担うのは国内外の大手自動車メーカーから転職してきた従業員です。

ハンドルやアクセル、ブレーキといった従来の自動車に欠かせない装置が今後の自動運転車には必要なくなると考えてどのようなデザインが最適か検討したといいます。

これまでのクルマづくりの経験がそのまま応用できない取り組みで、自動車の概念が根本から変わろうとしているというのです。

5年間運行した場合、人間が運転するタクシーよりもコストが大幅に抑えられるとしています。

車両開発を担うのは国内外の大手自動車メーカーから転職してきた従業員です。

ハンドルやアクセル、ブレーキといった従来の自動車に欠かせない装置が今後の自動運転車には必要なくなると考えてどのようなデザインが最適か検討したといいます。

これまでのクルマづくりの経験がそのまま応用できない取り組みで、自動車の概念が根本から変わろうとしているというのです。

車両開発の担当者

「自動運転車の設計はゼロから考える必要があり内部から外部までこれまでの自動車とはまったく異なる設計思考になる。IT企業は自由度が比較的高いことが開発に適している」

「自動運転車の設計はゼロから考える必要があり内部から外部までこれまでの自動車とはまったく異なる設計思考になる。IT企業は自由度が比較的高いことが開発に適している」

ライバルも次々登場

中国ではほかにも自動運転の開発に取り組む企業が続々登場しています。

配車サービス大手「滴滴」(ディディ)が2年後の完全無人運転の量産を目指しているほか、通信機器大手「ファーウェイ」も自動運転関連の部品やソフトウェアを開発し、ほかのメーカーに販売することを計画しています。

配車サービス大手「滴滴」(ディディ)が2年後の完全無人運転の量産を目指しているほか、通信機器大手「ファーウェイ」も自動運転関連の部品やソフトウェアを開発し、ほかのメーカーに販売することを計画しています。

さらにトヨタ自動車も出資するスタートアップ「Pony.ai」も完全無人での配車サービスの運行を4月下旬からすでに始めています。

課題山積 技術の壁はまだ高い

一方、当然ですが課題も山積しています。

データ収集は日々行っていても人間のドライバー並みの安全性を確保するには技術的な壁が立ちはだかるといいます。

臨機応変に対応する人間と違い、予測が難しいトラブルが起きた時などに遠隔操作でシステムに介入して対応する必要があり、百度もAIの識別や対応にはまだ課題があると認めています。

この壁を乗り越えるのが、これまでの難しさと格段に違うと言われています。

データ収集は日々行っていても人間のドライバー並みの安全性を確保するには技術的な壁が立ちはだかるといいます。

臨機応変に対応する人間と違い、予測が難しいトラブルが起きた時などに遠隔操作でシステムに介入して対応する必要があり、百度もAIの識別や対応にはまだ課題があると認めています。

この壁を乗り越えるのが、これまでの難しさと格段に違うと言われています。

また、交通事故が起きたときにいったい誰の責任になるのかという関連法規の整備は世界の共通課題です。

そもそも自動車の法制度は人が運転することが前提につくられており、システムによる運転の場合、責任は車両を運行する側にあるのか、乗っている人間なのかなど未整備なことが多いのです。

そもそも自動車の法制度は人が運転することが前提につくられており、システムによる運転の場合、責任は車両を運行する側にあるのか、乗っている人間なのかなど未整備なことが多いのです。

収益モデルは??

さらに商業サービスとしてどのように収益化するかも大きな壁です。

「百度」では開発に膨大なコストをかけているのに対して、今は利用者を増やすための割り引きもあり高くても400円弱に抑えています。

とてもこのままでは収益は出せません。

「百度」では開発に膨大なコストをかけているのに対して、今は利用者を増やすための割り引きもあり高くても400円弱に抑えています。

とてもこのままでは収益は出せません。

また、この会社は当局の要請を受けて、北京の一部でサービスの運行を4月下旬から一時、停止しているということです。(5月17日時点)

自社のサービスが原因ではないため近く再開するとしていますが、中国ならではの当局の「監督・指導」は民間企業のビジネスの持続性という観点からは1つの課題といえそうです。

自社のサービスが原因ではないため近く再開するとしていますが、中国ならではの当局の「監督・指導」は民間企業のビジネスの持続性という観点からは1つの課題といえそうです。

それでも目指す「自動車強国」

それでも中国がこれほどまで自動運転に熱を入れているのはなぜなのでしょうか。

それは将来の巨大市場となる「可能性」に賭けて、「自動車強国」を目指しているからです。

それは将来の巨大市場となる「可能性」に賭けて、「自動車強国」を目指しているからです。

中国は今や世界最大の自動車市場に成長しました。

ガソリン車では日米欧の自動車メーカーが世界を制しましたが、100年に一度の変革期といわれるEV化の波をとらえて国を挙げてEVの普及も進めています。

さらにその先にある自動運転の市場にも手をかけておき、市場がホンモノになったときに技術やビジネスで世界トップを走ろうと考えているのだと思います。

今、米中の先端技術をめぐる対立は激しく、アメリカによる先端半導体の輸出制限によって半導体の塊である自動運転車の開発は大きくつまずく可能性もあります。

ただ、中国の自動運転の取材を通じて、私たちは将来が見通せない中でも可能性を見つけて突き進むスピードと、リスクをとって挑戦することが求められる時代にいることを実感しました。

ガソリン車では日米欧の自動車メーカーが世界を制しましたが、100年に一度の変革期といわれるEV化の波をとらえて国を挙げてEVの普及も進めています。

さらにその先にある自動運転の市場にも手をかけておき、市場がホンモノになったときに技術やビジネスで世界トップを走ろうと考えているのだと思います。

今、米中の先端技術をめぐる対立は激しく、アメリカによる先端半導体の輸出制限によって半導体の塊である自動運転車の開発は大きくつまずく可能性もあります。

ただ、中国の自動運転の取材を通じて、私たちは将来が見通せない中でも可能性を見つけて突き進むスピードと、リスクをとって挑戦することが求められる時代にいることを実感しました。

中国総局記者

伊賀亮人

2006年入局

仙台局 沖縄局 経済部などを経て現所属

伊賀亮人

2006年入局

仙台局 沖縄局 経済部などを経て現所属