「ムーアの法則」は日本に何をもたらしたのか

ことし3月、半導体の巨人、インテルの共同創業者ゴードン・ムーア氏が死去しました。

半導体の技術進化の指針となった「ムーアの法則」は、世界に大きな効果と影響をもたらしました。それは日本も例外ではありません。

半導体製造装置大手の東京エレクトロンの元社長で、日本の半導体業界のれい明期から長年、半導体業界に携わってきた東哲郎氏にインタビューで聞きました。

日本の半導体産業の歴史にとって、ムーアの法則は何をもたらしたのでしょうか。そして、次の未来への道筋はどこにあるのでしょうか。

(経済部記者 嶋井健太)

半導体の技術進化の指針となった「ムーアの法則」は、世界に大きな効果と影響をもたらしました。それは日本も例外ではありません。

半導体製造装置大手の東京エレクトロンの元社長で、日本の半導体業界のれい明期から長年、半導体業界に携わってきた東哲郎氏にインタビューで聞きました。

日本の半導体産業の歴史にとって、ムーアの法則は何をもたらしたのでしょうか。そして、次の未来への道筋はどこにあるのでしょうか。

(経済部記者 嶋井健太)

ムーアの法則とは

インテルの共同創業者ゴードン・ムーア氏がのちの半導体業界に関わりを持ち始めたのは20世紀半ば、当時まだトランジスタが発明されて間もないころです。

電気信号のオンとオフを切り替えることで計算を可能とするコンピューターの始まりとなるトランジスタ。

これを小型化し、シリコン基板に回路として焼き付けたものが半導体チップとなります。

微細化すればするほどコンピューターの性能が高まります。

半導体産業が発展する原動力となったのが、ムーア氏が提唱した「ムーアの法則」と呼ばれるものです。

これを小型化し、シリコン基板に回路として焼き付けたものが半導体チップとなります。

微細化すればするほどコンピューターの性能が高まります。

半導体産業が発展する原動力となったのが、ムーア氏が提唱した「ムーアの法則」と呼ばれるものです。

<ムーアの法則>

半導体の集積回路の素子数(トランジスタ数)は2年ごとに2倍になる

半導体の集積回路の素子数(トランジスタ数)は2年ごとに2倍になる

法則とはいうものの、理論的に裏付けられた予測ではないとも言えますが、この法則を実現すべくあらゆる企業が開発に力を入れていった結果、この法則どおりのペースでおよそ50年間にわたって、製品の実用化とコンピューターの高性能化が進み、半導体業界の共通認識として大きな影響力を持ち続けました。

ムーアの法則に基づいて各国の業界団体が共同で具体的なロードマップを作成し、何年までにどの程度の技術的な進化を目指すのか、いわば開発目標のスケジュールが具体的に示されてきました。

ムーアの法則に基づいて各国の業界団体が共同で具体的なロードマップを作成し、何年までにどの程度の技術的な進化を目指すのか、いわば開発目標のスケジュールが具体的に示されてきました。

業界におけるロードマップはまさに“技術革新のベース”となりました。

示された課題に向かって各社が開発にしのぎを削り、間に合えば勝者、間に合わなければ敗者となり、脱落すれば消えていく熾烈な競争が繰り広げられていったのです。

示された課題に向かって各社が開発にしのぎを削り、間に合えば勝者、間に合わなければ敗者となり、脱落すれば消えていく熾烈な競争が繰り広げられていったのです。

技術革新の目標として大きな影響力があった

東哲郎氏は、1977年に半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンに入社。

海外勤務などを経て社長や会長を歴任しました。

ムーアの法則の存在について次のように振り返りました。

海外勤務などを経て社長や会長を歴任しました。

ムーアの法則の存在について次のように振り返りました。

東哲郎氏

「ムーアの法則は非常に影響力が大きかったし、半導体がここまで速いテンポで成長してきた大きな要因の1つだと思います。僕ら(半導体製造装置メーカー)はお客さん(半導体メーカー)のほうがデバイスの設計や開発でペースを保ちながら開発していきます。

それにあわせて技術的に可能になるように半導体製造装置の開発を進めないといけない。それから半導体素材もそれにあわせて開発を進めていく。同じテンポで開発を進めるようになっていって、どんどん成長していく基盤になっていく。

インテルがPCの分野でマイクロソフトと手を組みながら世界を制覇していくわけですよ。ムーアの法則がなければ、開発のレベルがバラバラになり、その結果、非常にテンポは遅くなってしまいます」

「ムーアの法則は非常に影響力が大きかったし、半導体がここまで速いテンポで成長してきた大きな要因の1つだと思います。僕ら(半導体製造装置メーカー)はお客さん(半導体メーカー)のほうがデバイスの設計や開発でペースを保ちながら開発していきます。

それにあわせて技術的に可能になるように半導体製造装置の開発を進めないといけない。それから半導体素材もそれにあわせて開発を進めていく。同じテンポで開発を進めるようになっていって、どんどん成長していく基盤になっていく。

インテルがPCの分野でマイクロソフトと手を組みながら世界を制覇していくわけですよ。ムーアの法則がなければ、開発のレベルがバラバラになり、その結果、非常にテンポは遅くなってしまいます」

日本の“脱落”をもたらした

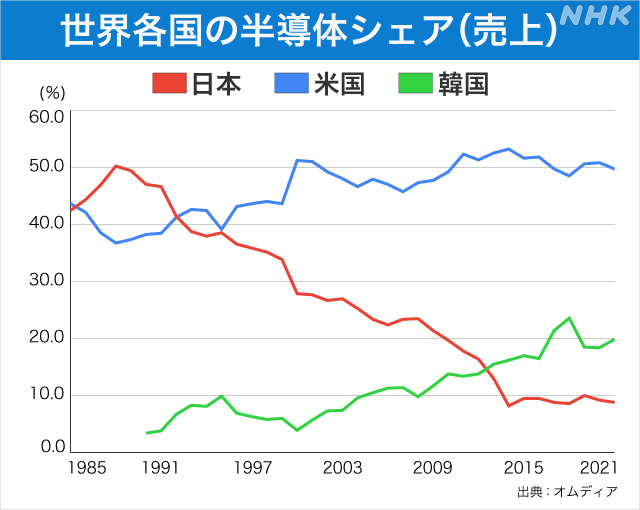

現在の日本の半導体業界は、単純化すると勝ち残った半導体製造装置メーカーと素材メーカー、一方で負けてしまった半導体メーカー、という構図です。

膨大な数の化学素材や光学技術が複雑に絡み合う半導体の製造には、従来から日本が得意としてきた化学や光学などの領域でさまざまな企業が半導体事業に参入し、現在も高い世界シェアを持つ企業も多く、いわば日本の製造装置や素材がなければ半導体が作れないほどの存在感を保ち続けています。

膨大な数の化学素材や光学技術が複雑に絡み合う半導体の製造には、従来から日本が得意としてきた化学や光学などの領域でさまざまな企業が半導体事業に参入し、現在も高い世界シェアを持つ企業も多く、いわば日本の製造装置や素材がなければ半導体が作れないほどの存在感を保ち続けています。

これに対して、半導体メーカーは、80年代から90年代にかけて世界市場を席けんしましたが、現在は、ムーアの法則の技術進化に一致する先端半導体では、アメリカ、韓国に大きく水をあけられています。

なぜ、日本の半導体メーカーが”ムーアの法則”から脱落してしまったのか。

海外駐在時代は、営業担当者として世界の半導体メーカーの生産拠点にも足を運んだという東氏は、自らの経験をもとにその理由を語りました。

海外駐在時代は、営業担当者として世界の半導体メーカーの生産拠点にも足を運んだという東氏は、自らの経験をもとにその理由を語りました。

東哲郎氏

「1987年だったと思いますが、マルチメディアの旅というのを東芝の半導体を率いていた川西さん(東芝の元副社長の川西剛氏)が組織して、東京エレクトロンと東芝の若手のエンジニア、僕なんかも呼ばれてね。10数人くらいでアメリカに飛んでいくわけですよ。

その時、一番最初に訪ねたのがカリフォルニアにあったシリコングラフィックスという会社。今でいうバーチャルリアリティーを1987年にやっていました。

その頃の日本は、メモリー、メモリーって部品を強化することだけやっているんだけど、アメリカの方はそれに画像処理も入れて、計算とか文字だけではなくて画像やら音やら全部ミックスして現実に近い形で動くようなエンジンを開発していると言っていました。

そのとき僕は非常に驚いて、日本はメモリ中心で動いているけど、アメリカは違った方向に動き始めているなと。出張から帰って取締役会に出席させてもらって、このまま日本中心でやっていると危ないという報告をしたのを覚えていますよ」

「1987年だったと思いますが、マルチメディアの旅というのを東芝の半導体を率いていた川西さん(東芝の元副社長の川西剛氏)が組織して、東京エレクトロンと東芝の若手のエンジニア、僕なんかも呼ばれてね。10数人くらいでアメリカに飛んでいくわけですよ。

その時、一番最初に訪ねたのがカリフォルニアにあったシリコングラフィックスという会社。今でいうバーチャルリアリティーを1987年にやっていました。

その頃の日本は、メモリー、メモリーって部品を強化することだけやっているんだけど、アメリカの方はそれに画像処理も入れて、計算とか文字だけではなくて画像やら音やら全部ミックスして現実に近い形で動くようなエンジンを開発していると言っていました。

そのとき僕は非常に驚いて、日本はメモリ中心で動いているけど、アメリカは違った方向に動き始めているなと。出張から帰って取締役会に出席させてもらって、このまま日本中心でやっていると危ないという報告をしたのを覚えていますよ」

そのうえで、当時の日本について次のように振り返ります。

東哲郎氏

「ひとつはグローバルな視点が足りなかった。もうひとつはお客さんから言われてから何かをやるというスタンスになってしまって、部品メーカーになってしまったわけですよ。

これに対してインテルとかは、自分たちは部品メーカーだとは思っていなかった。自分たちが新しいアプリケーションを生み出しているんだと。その結果、日本にはアプリケーションを考えるエンジニアが生まれずに、設計力が非常に弱い。

何かをあとからものまねして追いかけるというスタンスになってしまったわけで、そのための部品を作るっていうスタンスになってしまった」

「ひとつはグローバルな視点が足りなかった。もうひとつはお客さんから言われてから何かをやるというスタンスになってしまって、部品メーカーになってしまったわけですよ。

これに対してインテルとかは、自分たちは部品メーカーだとは思っていなかった。自分たちが新しいアプリケーションを生み出しているんだと。その結果、日本にはアプリケーションを考えるエンジニアが生まれずに、設計力が非常に弱い。

何かをあとからものまねして追いかけるというスタンスになってしまったわけで、そのための部品を作るっていうスタンスになってしまった」

日本の半導体産業の衰退は、日米貿易摩擦も背景にあったのではという指摘に対して、東氏は、日本側の“ものまね”のスタンスが大きく影響したと考えています。

東哲郎氏

「アメリカから見た場合に、まだ日本が一生懸命追いつこうとしてる時は、比較的安心して見ていて、技術的に追いついてきたというときになると途端に日米貿易摩擦と。いまは中国で同じことになっていますけど、ああいう形で抑えようとするじゃないですか。

その原因は何なのかというと、自分たちがやってることの真似をして追いつこうとすることが、向こうからみると卑怯だという意識があるわけですよ。自分たちは開発費をものすごく使って新しいものを生み出している。

日本は開発費を使わないで、その部品屋としてここまできた。それで価格を安くしてアメリカのメーカーが厳しい立場になっていることに対しては我慢ならない。

そういう意味でいうと、やっぱり根源的に言うと日本はそのアプリケーションの上でも世界と一線を画しながら、しかも世界の需要を作り上げるぐらいの個性の固有のものを生み出していくことができていればだいぶ違ったんだと思うんですよね」

「アメリカから見た場合に、まだ日本が一生懸命追いつこうとしてる時は、比較的安心して見ていて、技術的に追いついてきたというときになると途端に日米貿易摩擦と。いまは中国で同じことになっていますけど、ああいう形で抑えようとするじゃないですか。

その原因は何なのかというと、自分たちがやってることの真似をして追いつこうとすることが、向こうからみると卑怯だという意識があるわけですよ。自分たちは開発費をものすごく使って新しいものを生み出している。

日本は開発費を使わないで、その部品屋としてここまできた。それで価格を安くしてアメリカのメーカーが厳しい立場になっていることに対しては我慢ならない。

そういう意味でいうと、やっぱり根源的に言うと日本はそのアプリケーションの上でも世界と一線を画しながら、しかも世界の需要を作り上げるぐらいの個性の固有のものを生み出していくことができていればだいぶ違ったんだと思うんですよね」

半導体は、それ単体では機能を発揮することはできず、コンピューターやスマートフォンなどに使われることで初めてそれを発揮します。

東氏は、半導体自体の性能の向上がアプリケーションとしての新たな技術革新を促してきた側面があるとしながらも、ムーアの法則の真の貢献は半導体の性能向上ではなく、使いみちの新たな開発やイノベーションにあると解説しました。

この認識の違いが日本の半導体メーカーの敗因だと考えています。

東氏は、半導体自体の性能の向上がアプリケーションとしての新たな技術革新を促してきた側面があるとしながらも、ムーアの法則の真の貢献は半導体の性能向上ではなく、使いみちの新たな開発やイノベーションにあると解説しました。

この認識の違いが日本の半導体メーカーの敗因だと考えています。

ムーアの法則の“変異”

ムーアの法則はこれから将来も生き続けるのでしょうか。

限界説などさまざまな議論がある中で、東氏は次のように語りました。

限界説などさまざまな議論がある中で、東氏は次のように語りました。

東哲郎氏

「インテルが1992年あたりから完全にPCで世界一になって、それでITバブル崩壊というのがあったわけですよね。ムーアの法則で一気に上げ底みたいなところは崩れてしまった。

もう一方では、新しい形でiPhoneみたいなものが生まれてきて、そこら辺からいろいろ足並みが乱れてきた。もちろんインテルとしてはPC中心、それからサーバーという形で動いていくわけだけど、一方ではスマートフォンが出たり、画像処理を中心にしたようなコンピューターが出てきたりしてくるわけで、だんだんバラバラになって分化が始まった。

極めつけなのがリーマンショックで、それから圧倒的にGAFAみたいなところがぐんぐん成長して、彼らからすると必ずしも最先端の半導体を使わなくてもいいと。ソフトの面でいろいろ対応していくような、そちらにどんどん力が入ってきた。あとやはり微細化そのものが難しい状態になってきた」

「インテルが1992年あたりから完全にPCで世界一になって、それでITバブル崩壊というのがあったわけですよね。ムーアの法則で一気に上げ底みたいなところは崩れてしまった。

もう一方では、新しい形でiPhoneみたいなものが生まれてきて、そこら辺からいろいろ足並みが乱れてきた。もちろんインテルとしてはPC中心、それからサーバーという形で動いていくわけだけど、一方ではスマートフォンが出たり、画像処理を中心にしたようなコンピューターが出てきたりしてくるわけで、だんだんバラバラになって分化が始まった。

極めつけなのがリーマンショックで、それから圧倒的にGAFAみたいなところがぐんぐん成長して、彼らからすると必ずしも最先端の半導体を使わなくてもいいと。ソフトの面でいろいろ対応していくような、そちらにどんどん力が入ってきた。あとやはり微細化そのものが難しい状態になってきた」

ムーアの法則がいわば変異し、分化していったと分析する東氏。

そこに日本の未来の可能性があると指摘します。

そこに日本の未来の可能性があると指摘します。

東哲郎氏

「スピードを速くしなきゃいけないとか、基礎的な部分ではこれからもやっぱり、ムーアの法則を追い続けないといけない。そういう意味での1つの方向性はあるけれど、アプリケーションで見るとより専用化されていく。

金融は量子コンピューティングみたいなものを使っていかなければならない、健康の分野であるとか医療やそれからものづくりの部分とか、まあそれは数え切れないほどいろんな分野があって、その中で、日本が得意なもの、あるいは自分たちが得意なものを作るという意気込みでやっていかなければならないと思います」

「スピードを速くしなきゃいけないとか、基礎的な部分ではこれからもやっぱり、ムーアの法則を追い続けないといけない。そういう意味での1つの方向性はあるけれど、アプリケーションで見るとより専用化されていく。

金融は量子コンピューティングみたいなものを使っていかなければならない、健康の分野であるとか医療やそれからものづくりの部分とか、まあそれは数え切れないほどいろんな分野があって、その中で、日本が得意なもの、あるいは自分たちが得意なものを作るという意気込みでやっていかなければならないと思います」

日本の未来への道筋は

先端半導体の国産を目指す半導体企業「Rapidus」の会長として再び半導体業界に身を置いている東氏。

目指すのは日本の専門性を磨くことだといいます。

目指すのは日本の専門性を磨くことだといいます。

東哲郎氏

「もちろん2nmのテクノロジーを追いかける、IBMから習得して日本でできるようにしようとしていますけど、同時にアプリケーションなり設計のところ、マーケティング一般もやっぱり強化していく。あんまりシェアを追うような発想になってしまうと、部品屋みたいになってきてしまう。それではまずいと思います」

「もちろん2nmのテクノロジーを追いかける、IBMから習得して日本でできるようにしようとしていますけど、同時にアプリケーションなり設計のところ、マーケティング一般もやっぱり強化していく。あんまりシェアを追うような発想になってしまうと、部品屋みたいになってきてしまう。それではまずいと思います」

そのうえで、半導体業界を志す若手人材が不足する日本の今の事態を反省し、若い世代への継承が重要だと語りました。

東哲郎氏

「若い人たちを責める人が結構多いじゃないですか。責められるべきはわれわれではないかと。継承してこなかったんじゃないかと今は強く思っています。次に未来があるような雰囲気に今なってないのは、若い人ではなくてわれわれの世代の責任だと思っていますね。

いまRapidusに来る人って50代くらいの人なんです。半導体をやっていた人たち。会社の都合とかなんとかで、思い切ってできないという人たちがRapidusに来て、最先端をやるというのは非常に技術者としてやりがいがあるわけです。だけど今、例えば大学とか大学院を出る人たちで半導体やりますという人はあんまりいないんですよね。

その次の世代をいろいろ考えた場合、やっぱり人材の育成はすごく重要でね。大学なんかを巻き込みながら人材を育成していく。20代から30代になってきて大きな力になるというふうにしようと」

「若い人たちを責める人が結構多いじゃないですか。責められるべきはわれわれではないかと。継承してこなかったんじゃないかと今は強く思っています。次に未来があるような雰囲気に今なってないのは、若い人ではなくてわれわれの世代の責任だと思っていますね。

いまRapidusに来る人って50代くらいの人なんです。半導体をやっていた人たち。会社の都合とかなんとかで、思い切ってできないという人たちがRapidusに来て、最先端をやるというのは非常に技術者としてやりがいがあるわけです。だけど今、例えば大学とか大学院を出る人たちで半導体やりますという人はあんまりいないんですよね。

その次の世代をいろいろ考えた場合、やっぱり人材の育成はすごく重要でね。大学なんかを巻き込みながら人材を育成していく。20代から30代になってきて大きな力になるというふうにしようと」

取材を終えて

ゴードン・ムーアが生み出したムーアの法則の歴史をひもとくと、過去から現在までの変化には驚くことばかりです。

半導体を軸に見ると、宇宙船(ロケット)やコンピューターに始まり、家電やスマートフォン、クラウドにAI、量子コンピューター…。

そして、企業競争のすう勢、国家間のせめぎ合い、次々と生まれる新しい技術の潮流。

世界は目まぐるしく変化し続けてきました。

激しい変化の中だからこそ、半導体に関係する人々は、ムーアの法則という変わらない1つのものさしを求めたのかもしれません。

半導体を軸に見ると、宇宙船(ロケット)やコンピューターに始まり、家電やスマートフォン、クラウドにAI、量子コンピューター…。

そして、企業競争のすう勢、国家間のせめぎ合い、次々と生まれる新しい技術の潮流。

世界は目まぐるしく変化し続けてきました。

激しい変化の中だからこそ、半導体に関係する人々は、ムーアの法則という変わらない1つのものさしを求めたのかもしれません。

そしてその根幹は、「進歩は止めさせない」というテクノロジーに対する信念にあると取材を通して感じました。

多様化が進む時代だからこそ、ムーア氏が示した未来を切り開こうとする強い意思に学ぶべきことは多いのかもしれません。

多様化が進む時代だからこそ、ムーア氏が示した未来を切り開こうとする強い意思に学ぶべきことは多いのかもしれません。

経済部記者

嶋井 健太

2012年入局

宮崎局、盛岡局を経て現所属

電機担当

嶋井 健太

2012年入局

宮崎局、盛岡局を経て現所属

電機担当