スマート家電 なぜ日本で普及しない?

ネットにつながるスマート家電、使っていますか?

本格的に登場しておよそ10年。実は日本では普及が進んでいません。外出先から家電を操作したり、おすすめの献立を提案してくれたり。使えば便利になる機能は進化を続けていますが、普及につながらないのはなぜなのか、その理由の1つはプライバシー保護への懸念。生活スタイルなどさまざまな情報がこっそり取られてしまうのではないかという心理的なハードルが特に日本では根強くあるのです。実際のところ、スマート家電はどんなデータを取り扱っているのでしょうか。

(経済部記者 早川沙希)

本格的に登場しておよそ10年。実は日本では普及が進んでいません。外出先から家電を操作したり、おすすめの献立を提案してくれたり。使えば便利になる機能は進化を続けていますが、普及につながらないのはなぜなのか、その理由の1つはプライバシー保護への懸念。生活スタイルなどさまざまな情報がこっそり取られてしまうのではないかという心理的なハードルが特に日本では根強くあるのです。実際のところ、スマート家電はどんなデータを取り扱っているのでしょうか。

(経済部記者 早川沙希)

日本だけが低い所有率

4月下旬、東京 新宿にオープンしたショールーム。

国内外のメーカーが最新の製品を展示し、スマート家電がある暮らしを実際に体験してもらうことで普及を後押ししようと新たな取り組みとして始まりました。

運営団体は、海外に比べて日本が突出してスマート家電が普及しない実態に危機感を持っていました。

運営団体は、海外に比べて日本が突出してスマート家電が普及しない実態に危機感を持っていました。

長島 事務局長

「スマート家電は体験することで価値が伝わると思うが、家電量販店などではなかなか試せない。まずは触れる機会を増やして、ユーザーの声を広く集めて、業界全体でスマート家電の普及やサービス向上につなげたい」

「スマート家電は体験することで価値が伝わると思うが、家電量販店などではなかなか試せない。まずは触れる機会を増やして、ユーザーの声を広く集めて、業界全体でスマート家電の普及やサービス向上につなげたい」

4月に公表した報告書によりますと、日本のスマート家電の所有率は(1台でも所有する人の割合)13%にとどまっています。これに対して、中国は92%、アメリカは81%、ノルウェーは66%など、日本の所有率の低さが際立っています。

スマート家電の印象について尋ねたところ、日本では「価格が高く、ぜいたく品」として受け取られている傾向が高いほか、「ネットにつながることでセキュリティーが心配」と答えた人が30%にのぼり、他国と比べてその割合が高かったといいます。

スマート家電の印象について尋ねたところ、日本では「価格が高く、ぜいたく品」として受け取られている傾向が高いほか、「ネットにつながることでセキュリティーが心配」と答えた人が30%にのぼり、他国と比べてその割合が高かったといいます。

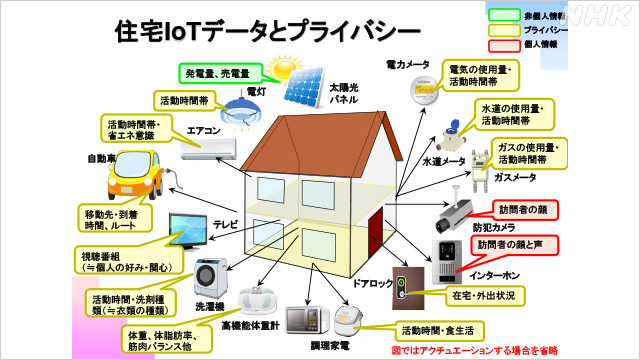

家電から得られるのは どんなデータ?

普及の壁になっていたのは、プライバシー保護への懸念でした。

実際のところ、スマート家電はどんなデータや情報を取り扱っているのか、電機メーカーでつくるJEITA=電子情報技術産業協会を取材しました。

実際のところ、スマート家電はどんなデータや情報を取り扱っているのか、電機メーカーでつくるJEITA=電子情報技術産業協会を取材しました。

▽照明や電力メーターのデータから帰宅時間や家事の時間帯が推測できる

▽オーブンレンジや炊飯器の使い方から食の好みなどの情報を得ることが可能

▽洗濯機を動かす回数が増えれば家族が増えたかもしれないと推測

▽エアコンを省エネモードにしている家庭は省エネ意識が高い

▽オーブンレンジや炊飯器の使い方から食の好みなどの情報を得ることが可能

▽洗濯機を動かす回数が増えれば家族が増えたかもしれないと推測

▽エアコンを省エネモードにしている家庭は省エネ意識が高い

なるほど、確かに生活スタイルをのぞかれてしまうのではないかという懸念につながるのは理解できます。ただし、メーカー各社はデータや情報の管理方法、個人情報の流出などについて、個人情報保護法に基づいてユーザーに対して説明や同意を得る手続きは行ってきたと説明しています。

ただ、その基準や方法が各メーカーの間でばらばらであったことや、消費者側が十分に理解できるように伝わっていたかどうかへの疑問が指摘されています。

さらに、個人は特定できないとしても、その人本人がプライバシーに抵触すると受け止めれば、スマート家電の普及にはつながらないのも事実です。

ただ、その基準や方法が各メーカーの間でばらばらであったことや、消費者側が十分に理解できるように伝わっていたかどうかへの疑問が指摘されています。

さらに、個人は特定できないとしても、その人本人がプライバシーに抵触すると受け止めれば、スマート家電の普及にはつながらないのも事実です。

新たなガイドラインを公表

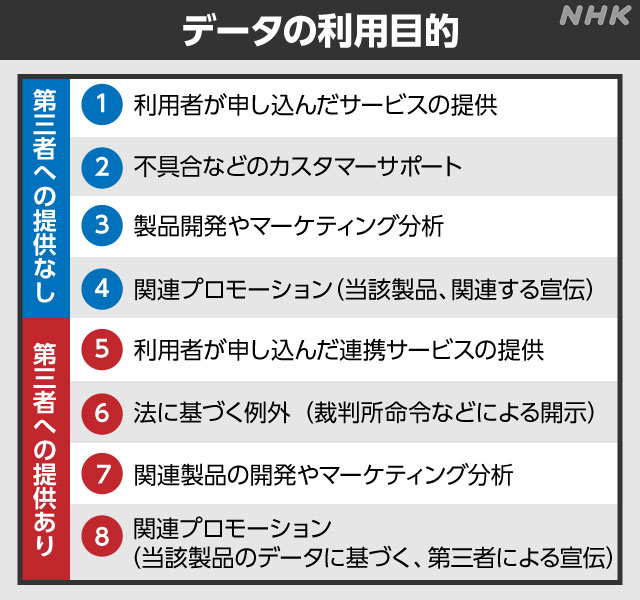

そこで、JEITAは3月、業界共通のガイドラインを初めて作成し、公表しました。業界全体で、消費者の不安をふっしょくすることがねらいです。

そのなかでは、得られたデータの利用目的について8つの項目を明示しています。

そのなかでは、得られたデータの利用目的について8つの項目を明示しています。

そのうえで、同じデータでも利用目的によって、利用者の受け入れやすさは異なることを指摘しています。

例えば、掃除機の使用データを故障の検知のために使われることはいいが、このデータを出張掃除などのサービスのプロモーションに使われるのは受け入れられない、といったものです。

このため、メーカーなどに対して、取得するデータやその目的を事前にユーザーに説明し、原則として同意を得たうえで活用すること。プライバシーの保護を担当する責任者を配置することなどガバナンス体制の構築も求めています。

同意の取得の方法についても、どんな方法が適切で、どんな方法が不適切なのかを明示しました。

例えば、掃除機の使用データを故障の検知のために使われることはいいが、このデータを出張掃除などのサービスのプロモーションに使われるのは受け入れられない、といったものです。

このため、メーカーなどに対して、取得するデータやその目的を事前にユーザーに説明し、原則として同意を得たうえで活用すること。プライバシーの保護を担当する責任者を配置することなどガバナンス体制の構築も求めています。

同意の取得の方法についても、どんな方法が適切で、どんな方法が不適切なのかを明示しました。

適切 販売前に契約書などに署名を求める

適切 機器のディスプレーやスマホのアプリで同意ボタンを押してもらう

不適切 取扱説明書で提示するのみで、電源を入れたことで同意とみなす

不適切 外箱などに印刷し、開封したことで同意とみなす

適切 機器のディスプレーやスマホのアプリで同意ボタンを押してもらう

不適切 取扱説明書で提示するのみで、電源を入れたことで同意とみなす

不適切 外箱などに印刷し、開封したことで同意とみなす

そのうえで、第三者に提供するための同意を得る場合は、その情報やデータが個人情報に該当しない場合でも、第三者が複数の家電製品からの情報をやデータを組み合わせることで個人情報となる可能性があると指摘し、個人情報保護法に基づく対応をメーカーなどに求めています。

ガイドラインの作成にも携わった国立情報学研究所の佐藤一郎教授は、データや情報の取り扱いが消費者にとって見えにくかったことが問題だったとしています。

佐藤教授

「個人情報ではなく、プライバシーに関する情報を集める機器が非常に増えている。事業者自身が考えて情報を扱わなければならないが、会社や製品によってデータの扱いが違ってくると利用者は混乱してしまうので、ガイドラインで一定の枠を作ろうということだ。プライバシーの保護は、商品やサービスの品質の一部だと考えてほしい」

「個人情報ではなく、プライバシーに関する情報を集める機器が非常に増えている。事業者自身が考えて情報を扱わなければならないが、会社や製品によってデータの扱いが違ってくると利用者は混乱してしまうので、ガイドラインで一定の枠を作ろうということだ。プライバシーの保護は、商品やサービスの品質の一部だと考えてほしい」

消費者の理解を得られるか

およそ10年がたっても日本で普及が進まなかったのは、メーカー各社の消費者に対する向き合い方が不十分だったからかもしれません。

手続き上は同意を取っていれば問題はないという姿勢はいわば「消費者の自己責任」という視点になります。

それだけでなく、より分かりやすく伝え、理解を得るまでがメーカーの責任ではないでしょうか。

手続き上は同意を取っていれば問題はないという姿勢はいわば「消費者の自己責任」という視点になります。

それだけでなく、より分かりやすく伝え、理解を得るまでがメーカーの責任ではないでしょうか。

便利な製品、品質の高い製品がほしいという消費者のニーズに対し、メーカー各社は製品やサービスの開発の努力によってきちんと応えてきた歴史は確かにあります。

最近では、離れた場所に住む高齢者の見守りサービスを始めたり、災害時に避難の呼びかけを音声で伝える実験を行ったりするなど、スマート家電はさらに進化しようとしています。

消費者の信頼がなければ製品は買ってもらえない。利便性や品質だけでなく、データや情報の取り扱いへの理解も、その信頼感には欠かせないものになっています。

最近では、離れた場所に住む高齢者の見守りサービスを始めたり、災害時に避難の呼びかけを音声で伝える実験を行ったりするなど、スマート家電はさらに進化しようとしています。

消費者の信頼がなければ製品は買ってもらえない。利便性や品質だけでなく、データや情報の取り扱いへの理解も、その信頼感には欠かせないものになっています。

経済部記者

早川沙希

2009年入局

新潟局 首都圏局などを経て現所属

電機業界を担当

早川沙希

2009年入局

新潟局 首都圏局などを経て現所属

電機業界を担当