讃岐うどん 支える小麦 産地オーストラリアと日本の開発最前線

讃岐うどんの本場、香川県。実は原料の小麦の多くが「オーストラリア産」です。

なぜ海外の小麦が定着しているのか。その秘密を現地で探り、日本とオーストラリアのうどん用小麦をめぐる開発の最前線を取材しました。

(高松放送局 富岡美帆/シドニー支局 青木緑)

なぜ海外の小麦が定着しているのか。その秘密を現地で探り、日本とオーストラリアのうどん用小麦をめぐる開発の最前線を取材しました。

(高松放送局 富岡美帆/シドニー支局 青木緑)

豪産小麦は弾力が魅力

「コシがあっておいしい」「ぷるんと跳ね返る弾力が心地よい」

訪れる人がそう口をそろえるのは、香川県の老舗うどん店。

讃岐うどんを味わおうと、県外からの多くの観光客でもにぎわう人気店ですが、この店のうどんに使われているのは、オーストラリア産の小麦です。

生地にしたあと時間をおいても弾力が続き、扱いやすいことがその理由だといいます。

訪れる人がそう口をそろえるのは、香川県の老舗うどん店。

讃岐うどんを味わおうと、県外からの多くの観光客でもにぎわう人気店ですが、この店のうどんに使われているのは、オーストラリア産の小麦です。

生地にしたあと時間をおいても弾力が続き、扱いやすいことがその理由だといいます。

店主の松下守さんは「オーストラリア産の小麦は讃岐うどんに適している。使い慣れていることもありますが、私はオーストラリア産を好んでいます」と話します。

日本のうどん知り尽くした“ヌードル博士”

オーストラリア産のうどん用小麦が讃岐うどんに使われ始めたのは1970年代とされています。

製粉業者によると、香川県で製造されるうどんのうち、オーストラリア産の小麦を原料に使っているのは冷凍のものも含めると8割以上にのぼるといいます。

使い勝手が良いと言われる秘密はどこにあるのか。

製粉業者によると、香川県で製造されるうどんのうち、オーストラリア産の小麦を原料に使っているのは冷凍のものも含めると8割以上にのぼるといいます。

使い勝手が良いと言われる秘密はどこにあるのか。

それを探ろうと訪れたのが、小麦の生産がひときわ盛んなオーストラリア西部の西オーストラリア州。

日本に年間約70万トンものうどん用小麦を輸出するオーストラリアの中でも一大産地です。

日本に年間約70万トンものうどん用小麦を輸出するオーストラリアの中でも一大産地です。

州都パースにある輸出用穀物の研究施設で話を聞かせてくれたのは、ラリーサ・ケイトさん。

うどん用小麦を10年以上にわたって研究し、関係者の間では「ヌードル博士」とも呼ばれる、その道の権威です。

うどん用小麦を10年以上にわたって研究し、関係者の間では「ヌードル博士」とも呼ばれる、その道の権威です。

色合いから弾力まで 徹底研究

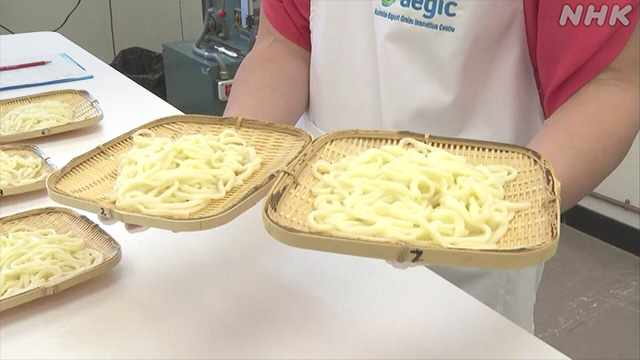

日々、続けられているのは、うどん用小麦の徹底した研究です。

まず、チェックするのは、収穫された小麦で作ったうどん生地の色。

ケイトさんによると、ほんのりと黄色がかったクリーミーな色合いのうどんは、見た目の評価が高いといいます。

施設を訪れた時は、地域ごとに収穫された小麦で、うどんの生地のサンプルを1つ1つ作り、その色のわずかな違いを目視で確認していました。

まず、チェックするのは、収穫された小麦で作ったうどん生地の色。

ケイトさんによると、ほんのりと黄色がかったクリーミーな色合いのうどんは、見た目の評価が高いといいます。

施設を訪れた時は、地域ごとに収穫された小麦で、うどんの生地のサンプルを1つ1つ作り、その色のわずかな違いを目視で確認していました。

次に、製麺機でうどんの麺を作ると、みずからゆでて試食。

見た目だけでなく、柔らかさと固さのバランスや、のどごしも確かめるためです。

取材クルーも試食してみましたが、どれも普通においしいうどんで、ケイトさんが説明する「弾力」や「のどごし」の違いは、言われてみなければ分からないほどの差でした。

見た目だけでなく、柔らかさと固さのバランスや、のどごしも確かめるためです。

取材クルーも試食してみましたが、どれも普通においしいうどんで、ケイトさんが説明する「弾力」や「のどごし」の違いは、言われてみなければ分からないほどの差でした。

州内の農家は、ケイトさんによる厳しいチェックを通じ太鼓判が押されて初めて、日本向けのうどん用小麦として出荷できるようになります。

施設では、これまでに日本の製粉業者などをたびたび受け入れて、日本で好まれるうどんについて聞き取りを行ってきたといいます。

そこで聞いた意見を踏まえて、日本のうどんニーズにあった品種改良などにも取り組んでいます。

施設では、これまでに日本の製粉業者などをたびたび受け入れて、日本で好まれるうどんについて聞き取りを行ってきたといいます。

そこで聞いた意見を踏まえて、日本のうどんニーズにあった品種改良などにも取り組んでいます。

ラリーサ・ケイト博士

「私たちは、日本のうどんに求められる特別な品質や条件に合わせて、長年にわたり、丁寧な検査や研究を続けてきました。輝きがあり、クリーミーな色合いと、食感の良さ、柔らかさと弾力性、わずかな粘着性をそなえたバランスが、日本のうどんにとって重要なのです。より良い品質、より良い色、より良い食感、より“モチモチ”の食感を実現するために、開発を進めています」

「私たちは、日本のうどんに求められる特別な品質や条件に合わせて、長年にわたり、丁寧な検査や研究を続けてきました。輝きがあり、クリーミーな色合いと、食感の良さ、柔らかさと弾力性、わずかな粘着性をそなえたバランスが、日本のうどんにとって重要なのです。より良い品質、より良い色、より良い食感、より“モチモチ”の食感を実現するために、開発を進めています」

小麦の安定生産を後押しする仕組みも

また、オーストラリアでは農家が安定した生産に取り組める環境も整っています。

パースの近郊で話を聞かせてくれたのは、小麦農家のウェイン・デービスさんと地元の農業団体代表のピーター・ナッシュさん。

ウェインさんの畑は、東京ドーム約420個分にあたる2000ヘクタールもあり、訪れた時にはまさにうどん用小麦の収穫のピークを迎えていました。

パースの近郊で話を聞かせてくれたのは、小麦農家のウェイン・デービスさんと地元の農業団体代表のピーター・ナッシュさん。

ウェインさんの畑は、東京ドーム約420個分にあたる2000ヘクタールもあり、訪れた時にはまさにうどん用小麦の収穫のピークを迎えていました。

日本用のうどんで重要な役割を果たすのは、小麦に含まれるたんぱく質の量だといいます。

最適なたんぱく質の割合は10%から11%だということで、これを守るためには温暖な気候や、砂の含有量の多い土壌といった現地の自然環境だけでなく、農家による肥料などの細やかな管理も欠かせません。

また、西オーストラリア州では、うどん用小麦を栽培すると、小麦の買い取り業者から特別手当が上乗せされる制度もあります。

農家にとっては高収入につながり、良質な小麦の生産を後押しする仕組みとなっているのです。

最適なたんぱく質の割合は10%から11%だということで、これを守るためには温暖な気候や、砂の含有量の多い土壌といった現地の自然環境だけでなく、農家による肥料などの細やかな管理も欠かせません。

また、西オーストラリア州では、うどん用小麦を栽培すると、小麦の買い取り業者から特別手当が上乗せされる制度もあります。

農家にとっては高収入につながり、良質な小麦の生産を後押しする仕組みとなっているのです。

ピーター・ナッシュ代表

「小麦のたんぱく質が低すぎても高すぎても、うどんの品質に影響を及ぼします。生産者はベストを尽くして生産に取り組んでいます。日本のうどんの消費量には大きな変化はなく、拡大することはないですが、年間を通じて安定した需要が得られます。日本とは強い絆で結ばれており、今後もニーズに合った小麦を供給し続けることができると思っています」

「小麦のたんぱく質が低すぎても高すぎても、うどんの品質に影響を及ぼします。生産者はベストを尽くして生産に取り組んでいます。日本のうどんの消費量には大きな変化はなく、拡大することはないですが、年間を通じて安定した需要が得られます。日本とは強い絆で結ばれており、今後もニーズに合った小麦を供給し続けることができると思っています」

外国産に肉薄できる?地元産小麦を普及させよ

一方のうどんの一大消費地、香川県。

「うどん県」としてのプライドからも、讃岐うどんの大半がオーストラリア産の小麦で賄われている現状は改めたいとの思いを抱いてきました。

「うどん県」としてのプライドからも、讃岐うどんの大半がオーストラリア産の小麦で賄われている現状は改めたいとの思いを抱いてきました。

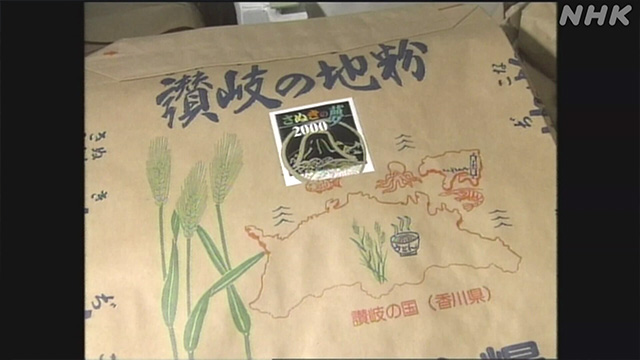

そこで、カギとなるのはうどん用として開発した「さぬきの夢」という香川県のオリジナル小麦。

これを改良し、地元産の小麦の普及につなげようと本腰を入れています。

改良のポイントは「弾力の弱さの克服」です。

これを改良し、地元産の小麦の普及につなげようと本腰を入れています。

改良のポイントは「弾力の弱さの克服」です。

「さぬきの夢」は2000年に県の農業試験場が讃岐うどん用に開発した品種です。

しかし、風味や味には定評があるにもかかわらずデビューから20年余りたっても利用が広がらない理由として、生地にした際の弾力が弱く、うどんにすると切れやすいなどの扱いにくさが指摘されてきました。

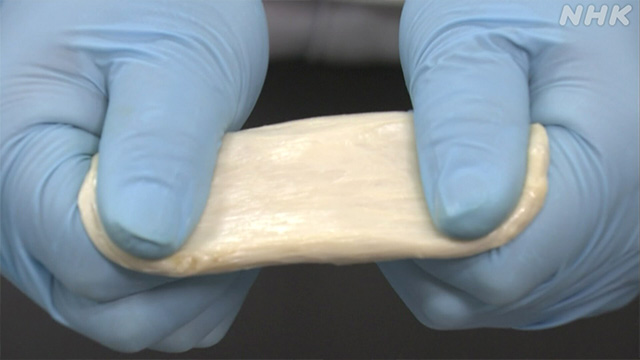

こうした課題を克服するために、新品種の開発では、小麦特有のたんぱく質「グルテン」に注目しました。

しかし、風味や味には定評があるにもかかわらずデビューから20年余りたっても利用が広がらない理由として、生地にした際の弾力が弱く、うどんにすると切れやすいなどの扱いにくさが指摘されてきました。

こうした課題を克服するために、新品種の開発では、小麦特有のたんぱく質「グルテン」に注目しました。

弾力を強めるために最もバランスがよい「グルテン」を持った品種を見つけ出し、10年余りにわたる開発の中で、数万の個体から最もバランスのとれた品種を選抜しました。

いまの品種と新品種から、それぞれ「グルテン」を取り出して、切れやすさを比べてみました。

いまの品種では、約3分でちぎれてしまいましたが、新品種は3倍以上の時間がたっても切れず、改良の成果がはっきりと分かりました。

香川県は2024年秋から本格的な栽培を始める予定です。

いまの品種では、約3分でちぎれてしまいましたが、新品種は3倍以上の時間がたっても切れず、改良の成果がはっきりと分かりました。

香川県は2024年秋から本格的な栽培を始める予定です。

森芳史課長

「事業者にとって品質が良く加工しやすい品種になって欲しいです。県産小麦の需要が拡大して、ひいては県民の皆さんに愛されるような品種になっていくことを期待しています」

「事業者にとって品質が良く加工しやすい品種になって欲しいです。県産小麦の需要が拡大して、ひいては県民の皆さんに愛されるような品種になっていくことを期待しています」

高品質の国産小麦を目指して

こうした小麦の品種改良は、香川県だけでなく日本のさまざまな地域で進んでいます。

農林水産省によると、色や弾力、食味などの項目で外国産にひけを取らない質の高い小麦が次々と登場しているということです。

うどん用小麦も、海の向こうで日本のうどんを深く理解しようと絶え間ない研究や改良を重ねているオーストラリア産の小麦と切磋琢磨することで、より質の高い国産小麦の開発につながることに期待したいと思います。

農林水産省によると、色や弾力、食味などの項目で外国産にひけを取らない質の高い小麦が次々と登場しているということです。

うどん用小麦も、海の向こうで日本のうどんを深く理解しようと絶え間ない研究や改良を重ねているオーストラリア産の小麦と切磋琢磨することで、より質の高い国産小麦の開発につながることに期待したいと思います。

高松放送局記者

富岡美帆

2019年入局

警察や司法を取材したのち、香川県政や選挙を担当

うどんのお供は「ちくわ天」

富岡美帆

2019年入局

警察や司法を取材したのち、香川県政や選挙を担当

うどんのお供は「ちくわ天」

シドニー支局

青木緑

2010年入局

釧路放送局、新潟放送局などをへて2020年からシドニー支局

青木緑

2010年入局

釧路放送局、新潟放送局などをへて2020年からシドニー支局