鳥インフルエンザ過去最多 農家を悩ます“処分地”問題

今シーズン全国に広がった鳥インフルエンザの感染拡大。

処分されたニワトリなどは1700万羽を超えて過去最多を更新し続けています。

その影響で処分したニワトリを埋める土地をめぐって問題が全国各地で起きていることがわかりました。

処分の遅れは高値が続く卵の価格にも影響します。

現場で何が起きているのでしょうか。

(松山放送局記者 木村京)

処分されたニワトリなどは1700万羽を超えて過去最多を更新し続けています。

その影響で処分したニワトリを埋める土地をめぐって問題が全国各地で起きていることがわかりました。

処分の遅れは高値が続く卵の価格にも影響します。

現場で何が起きているのでしょうか。

(松山放送局記者 木村京)

国内のニワトリの12%が処分

処分された1700万羽余り。

これは卵を採るための国内のニワトリのおよそ12%(4月25日時点)にあたり、鳥インフルエンザの感染拡大は卵が値上がりする要因にもなっています。

Mサイズ1キロ当たりの3月の平均価格(JA全農たまご 東京地区)は2か月連続で300円を超え、最高値を更新しました。

Mサイズ1キロ当たりの3月の平均価格(JA全農たまご 東京地区)は2か月連続で300円を超え、最高値を更新しました。

土地の問題は各地で起きていた

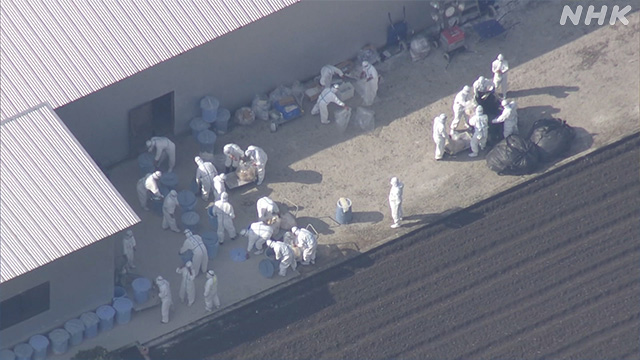

養鶏場などで鳥インフルエンザが発生した際、都道府県と養鶏農家は感染拡大を防ぐため、速やかにニワトリなどを処分することが求められています。

その方法は2つ、土の中に埋める「埋却」か「焼却」です。

どちらの手段をとるかは都道府県と養鶏農家が連携して決めますが、焼却は施設を借りるなど調整に時間がかかることなどを理由に、多くは埋めることを優先しているのが現状です。

その方法は2つ、土の中に埋める「埋却」か「焼却」です。

どちらの手段をとるかは都道府県と養鶏農家が連携して決めますが、焼却は施設を借りるなど調整に時間がかかることなどを理由に、多くは埋めることを優先しているのが現状です。

今回、この埋める土地をめぐって各地で問題が起きていることがわかりました。

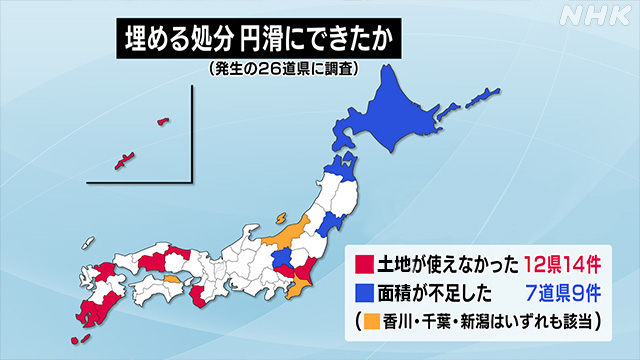

NHK松山放送局は、今月4日の時点で今シーズン鳥インフルエンザの発生を国に報告した26の道と県に処分したニワトリを円滑に埋められたかどうか聞きました。

すると、茨城、埼玉、千葉、新潟、和歌山、広島、鳥取、香川、福岡、鹿児島、宮崎、沖縄の12県の14件で「事前に用意していた土地が使えなかった」ことがわかりました。

NHK松山放送局は、今月4日の時点で今シーズン鳥インフルエンザの発生を国に報告した26の道と県に処分したニワトリを円滑に埋められたかどうか聞きました。

すると、茨城、埼玉、千葉、新潟、和歌山、広島、鳥取、香川、福岡、鹿児島、宮崎、沖縄の12県の14件で「事前に用意していた土地が使えなかった」ことがわかりました。

その理由を尋ねたところ、さまざまな声がありました。

「地下の水位が高く、水がしみ出すおそれがあった」

「大きな石などがあり重機を入れられなかった」

「近くに食品関連の工場や民家があり、悪臭の被害が出るおそれがあった」

「大きな石などがあり重機を入れられなかった」

「近くに食品関連の工場や民家があり、悪臭の被害が出るおそれがあった」

また、北海道、青森、宮城、群馬、千葉、新潟、香川の7道県の9件では「土地の面積が足りなかった」ということです。

いずれのケースも急きょ別の土地を確保したり、焼却処分に変更したりして対応したということです。

いずれのケースも急きょ別の土地を確保したり、焼却処分に変更したりして対応したということです。

「ここまで感染拡大するとは」

なぜ、事前に用意した土地が利用できないケースが相次いでいるのか。

土地は農林水産省が定めた「飼養衛生管理基準」に基づき原則として養鶏農家が鳥インフルの発生に備えて事前に確保し毎年、都道府県に報告する仕組みになっています。

「事前に用意していた土地が使えなかった」と回答した12の県のうち、ある県の担当者は、「土地を確保するのは養鶏農家だが、土地の確保は難しいのが現状だ。県は指導する立場ではあるが『ここの土地はだめ、ここの土地もだめ』と農家に言うことは現実的には難しいと感じている。ここまで鳥インフルエンザが感染拡大するとは思っていなかった、想定外だったというのが実情だと思う」と話していました。

土地は農林水産省が定めた「飼養衛生管理基準」に基づき原則として養鶏農家が鳥インフルの発生に備えて事前に確保し毎年、都道府県に報告する仕組みになっています。

「事前に用意していた土地が使えなかった」と回答した12の県のうち、ある県の担当者は、「土地を確保するのは養鶏農家だが、土地の確保は難しいのが現状だ。県は指導する立場ではあるが『ここの土地はだめ、ここの土地もだめ』と農家に言うことは現実的には難しいと感じている。ここまで鳥インフルエンザが感染拡大するとは思っていなかった、想定外だったというのが実情だと思う」と話していました。

農家にのしかかる重い負担

さらに取材を進めると鳥インフルエンザが農場で発生した農家からは「飼養衛生管理基準」へのとまどいの声も聞かれました。

愛媛県西条市の冨田泰広さんの養鶏場では去年1月、初めて鳥インフルエンザが発生しました。

養鶏場の敷地内に十分な広さの土地を確保していましたが、埋めようとした矢先、「水がしみ出すおそれがあり、埋めるのに適さない」と県に判断されたといいます。

愛媛県西条市の冨田泰広さんの養鶏場では去年1月、初めて鳥インフルエンザが発生しました。

養鶏場の敷地内に十分な広さの土地を確保していましたが、埋めようとした矢先、「水がしみ出すおそれがあり、埋めるのに適さない」と県に判断されたといいます。

そして県の指示で焼却することになり、およそ15万羽のニワトリは別の市の施設で焼却されました。

このときに、養鶏の再開に向けてハードルとなったのがニワトリを埋めるための土地を新たに確保することだったと話します。

飼育する予定のニワトリの数から国の基準では土地の広さはおよそ1ヘクタールが必要でした。

農林水産省は土地の選定について省令で定めて具体的な内容を示しています。

それによりますと、可能な限り農場内もしくその周辺で確保することとしていて住宅や井戸、河川や道路に近接しない場所であること、地下から水がしみ出さないこと、文化財が埋まっていないことなどとしています。

そして農家は各都道府県などと相談したうえで土地を選定することとしています。

冨田さんは携帯電話の電波も届かない山奥まで車を走らせ土地を探すこともあったといいます。

そして3か月あまりかけて何とか適した土地を見つけ、養鶏の再開許可までこぎつけたと話します。

このときに、養鶏の再開に向けてハードルとなったのがニワトリを埋めるための土地を新たに確保することだったと話します。

飼育する予定のニワトリの数から国の基準では土地の広さはおよそ1ヘクタールが必要でした。

農林水産省は土地の選定について省令で定めて具体的な内容を示しています。

それによりますと、可能な限り農場内もしくその周辺で確保することとしていて住宅や井戸、河川や道路に近接しない場所であること、地下から水がしみ出さないこと、文化財が埋まっていないことなどとしています。

そして農家は各都道府県などと相談したうえで土地を選定することとしています。

冨田さんは携帯電話の電波も届かない山奥まで車を走らせ土地を探すこともあったといいます。

そして3か月あまりかけて何とか適した土地を見つけ、養鶏の再開許可までこぎつけたと話します。

冨田泰広さん

「まさに土地探しの行脚でした。本当に苦い思い出です。条件にぴったり合う土地なんてそう簡単に見つかりません。毎回、わらにもすがる思いで、取引先や友人たちから紹介された土地を見に行きました。そもそもここまで発生が続くと、その都度土地を探すことはまず無理だと感じます。僕もそうでしたが、発生を経験すると精神的にきついし、個人の自己責任とか、民間だから企業努力でというのはおかしいと思います」

「まさに土地探しの行脚でした。本当に苦い思い出です。条件にぴったり合う土地なんてそう簡単に見つかりません。毎回、わらにもすがる思いで、取引先や友人たちから紹介された土地を見に行きました。そもそもここまで発生が続くと、その都度土地を探すことはまず無理だと感じます。僕もそうでしたが、発生を経験すると精神的にきついし、個人の自己責任とか、民間だから企業努力でというのはおかしいと思います」

農林水産省は…

農林水産省に取材すると、「飼養衛生管理基準」で土地の確保を農家がすべきだとしている理由は鳥インフルエンザが発生した際、感染が広がるのを防ぐため、農家には速やかにニワトリなどを処分することが求められ、その処分という中には「土地」の確保も含まれているということです。

農林水産省の担当者は「土地の確保ができていない、もしくは難航しているケースがあることは把握している。一方で代替地の確保も含め、うまくできている事例もある。そうした事例を都道府県どうしでも互いに共有しながら、引き続き、土地の確保に向けて調整を進めてほしい」と話していました。

農林水産省の担当者は「土地の確保ができていない、もしくは難航しているケースがあることは把握している。一方で代替地の確保も含め、うまくできている事例もある。そうした事例を都道府県どうしでも互いに共有しながら、引き続き、土地の確保に向けて調整を進めてほしい」と話していました。

土地確保は今後も難航が予想

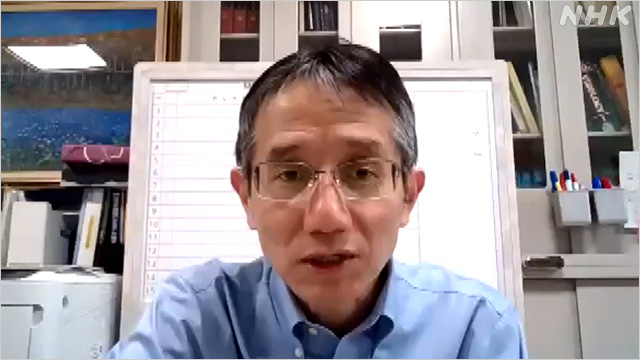

鳥インフルエンザに詳しい北海道大学の迫田義博教授は、自治体の想定を超えるペースで処分するニワトリが増えたことや、都市近郊でも養鶏が行われている日本では埋めるための土地を確保することが容易ではないことを要因にあげています。

北海道大学 迫田義博教授

「日本の土地の性質上、水やガスが出るかなどは実際に掘らないとわからず、対応が後手になっているのが現状だ。土地の確保はこれまでも大変だったが今後はもっと難航することが予想される。早く経営再開しないと農家は収入がない。スムーズに封じ込めて再開の道をつくるためにも埋却する土地の確保は次のシーズン以降も重要になる」

「日本の土地の性質上、水やガスが出るかなどは実際に掘らないとわからず、対応が後手になっているのが現状だ。土地の確保はこれまでも大変だったが今後はもっと難航することが予想される。早く経営再開しないと農家は収入がない。スムーズに封じ込めて再開の道をつくるためにも埋却する土地の確保は次のシーズン以降も重要になる」

都道府県は試行錯誤

都道府県の中でも進んだ取り組みをしているところもあります。

高知県では、市町村の関係者などでつくる協議会を開いて養鶏農家と土地の情報を共有し、確保が難しい場合は市町村の所有地を利用できるようにしています。

青森県では大規模な発生に備えて事前に国と協議し、広大な防衛省の土地を確保していました。

実際、去年12月、事前に確保していた土地が利用できないと判明した際には、この土地に埋めることでスムーズに対応できたということです。

高知と青森の両県は緊急で予算を組み、農家が用意した土地が使えるかどうか事前に調べる試掘も行っていました。

高知県では、市町村の関係者などでつくる協議会を開いて養鶏農家と土地の情報を共有し、確保が難しい場合は市町村の所有地を利用できるようにしています。

青森県では大規模な発生に備えて事前に国と協議し、広大な防衛省の土地を確保していました。

実際、去年12月、事前に確保していた土地が利用できないと判明した際には、この土地に埋めることでスムーズに対応できたということです。

高知と青森の両県は緊急で予算を組み、農家が用意した土地が使えるかどうか事前に調べる試掘も行っていました。

水漏れのリスクがないかや重機を入れられるかなどを確かめ、高知ではこの試掘によって埋めるのに適さないことがわかった事例もあったということです。

国も今年度の予算に試掘など「埋却予定地の事前調査」のための交付金の費用を盛り込んでいて、都道府県からの申請を受け付けることにしています。

国も今年度の予算に試掘など「埋却予定地の事前調査」のための交付金の費用を盛り込んでいて、都道府県からの申請を受け付けることにしています。

「分割管理」も有効

また、有効な対策のひとつとして注目されているのは処分の対象となるニワトリの数そのものを減らす「分割管理」と呼ばれる方法です。

今は処分の範囲は農場単位で行われていますが、分割管理では鶏舎ごとに人や資材などが完全に独立して衛生面の管理が明確に分かれている場合は別の農場とみなします。

このため、問題がない鶏舎のニワトリは処分の対象から外れることになります。

今シーズン、新潟県の養鶏場で起きたケースの1つでは、ウイルスが検出された鶏舎とは別の鶏舎は分割管理されていると判断され、数万羽のニワトリは処分の対象にはなりませんでした。

分割管理は施設の改修などコストの増加が見込まれますが、青森県三沢市の養鶏場でもこの仕組みを導入して再建を目指す動きがあります。

野村農林水産大臣は、4月25日の閣議後の会見で感染拡大を抑えるためにこの「分割管理」について、養鶏業者向けに新たなマニュアルを策定する考えを示しました。

農林水産省では卵の供給不足を防ぐため次のシーズンに間に合うよう現場や専門家の意見も聞いたうえでマニュアルをまとめたいとしています。

今は処分の範囲は農場単位で行われていますが、分割管理では鶏舎ごとに人や資材などが完全に独立して衛生面の管理が明確に分かれている場合は別の農場とみなします。

このため、問題がない鶏舎のニワトリは処分の対象から外れることになります。

今シーズン、新潟県の養鶏場で起きたケースの1つでは、ウイルスが検出された鶏舎とは別の鶏舎は分割管理されていると判断され、数万羽のニワトリは処分の対象にはなりませんでした。

分割管理は施設の改修などコストの増加が見込まれますが、青森県三沢市の養鶏場でもこの仕組みを導入して再建を目指す動きがあります。

野村農林水産大臣は、4月25日の閣議後の会見で感染拡大を抑えるためにこの「分割管理」について、養鶏業者向けに新たなマニュアルを策定する考えを示しました。

農林水産省では卵の供給不足を防ぐため次のシーズンに間に合うよう現場や専門家の意見も聞いたうえでマニュアルをまとめたいとしています。

取材後記

愛媛県で初めて鳥インフルエンザが発生した2021年12月の年の瀬。

関係者から1報を受け取った時のことを今でもよく覚えています。

その数週間後、大変な状況にもかかわらず取材に応じてくれた養鶏農家の冨田さんは日本の養鶏業の現状を包み隠さず話してくれました。

今シーズン、鹿児島県で処分されたニワトリを一度埋めた場所から別の場所に埋め直すというニュースに接して冨田さんが「用意していた土地に埋められなかった」と話していたことを思い出しました。

そもそも埋める土地は誰が用意しているのか、処分が想定通りに進まない場合はどうしているのか。

そんな疑問から1年越しの取材が始まりました。

取材を通じて鳥インフルエンザをめぐる課題が少しずつ見えてきました。

鳥インフルエンザの感染拡大は今シーズンだけでなく次のシーズン以降も懸念されているので国には対策の検討が急がれると思います。

そして私たち消費者も、養鶏農家の方々が置かれている状況を忘れてはいけないと思います。

関係者から1報を受け取った時のことを今でもよく覚えています。

その数週間後、大変な状況にもかかわらず取材に応じてくれた養鶏農家の冨田さんは日本の養鶏業の現状を包み隠さず話してくれました。

今シーズン、鹿児島県で処分されたニワトリを一度埋めた場所から別の場所に埋め直すというニュースに接して冨田さんが「用意していた土地に埋められなかった」と話していたことを思い出しました。

そもそも埋める土地は誰が用意しているのか、処分が想定通りに進まない場合はどうしているのか。

そんな疑問から1年越しの取材が始まりました。

取材を通じて鳥インフルエンザをめぐる課題が少しずつ見えてきました。

鳥インフルエンザの感染拡大は今シーズンだけでなく次のシーズン以降も懸念されているので国には対策の検討が急がれると思います。

そして私たち消費者も、養鶏農家の方々が置かれている状況を忘れてはいけないと思います。

松山放送局記者

木村 京

2020年入局

県警、県政担当を経て、今治支局勤務

木村 京

2020年入局

県警、県政担当を経て、今治支局勤務