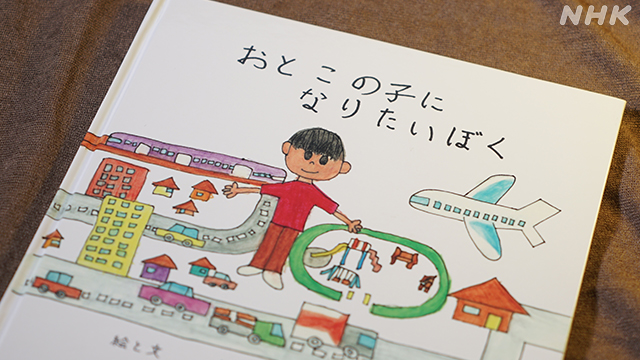

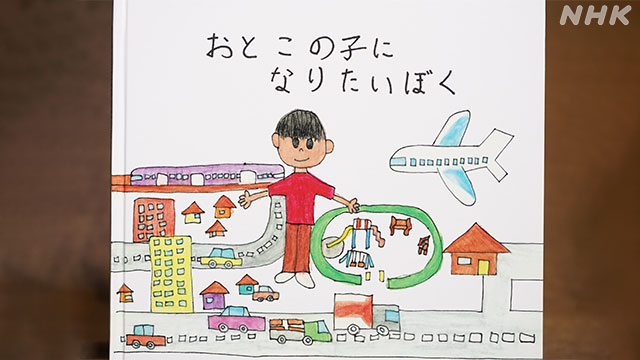

おとこの子になりたいぼく

絵本のタイトルは、『おとこの子になりたいぼく』。

作ったのは、現在、小学5年生のあやのさんです。

女の子の体に生まれて男の子の心をもつというあやのさん。

3年前、両親と一緒に絵本を作りました。

作ったのは、現在、小学5年生のあやのさんです。

女の子の体に生まれて男の子の心をもつというあやのさん。

3年前、両親と一緒に絵本を作りました。

「おとこの子のこころでスカートをはきたくない」

あやのさんが、みずから絵本に描いた、自分にとってつらかったという場面。

目にいっぱいなみだをため、つらそうにスカートを手でおさえています。

となりのページには、「おとこの子のこころでスカートをはきたくない。」と書きました。

幼い頃からスカートが嫌だったあやのさん。

保育園で着替え袋にスカートしか入っておらず、がまんしてスカートをはいたら涙が出てきたという場面を描いたということです。

目にいっぱいなみだをため、つらそうにスカートを手でおさえています。

となりのページには、「おとこの子のこころでスカートをはきたくない。」と書きました。

幼い頃からスカートが嫌だったあやのさん。

保育園で着替え袋にスカートしか入っておらず、がまんしてスカートをはいたら涙が出てきたという場面を描いたということです。

「おとこの子になりたい!」

あやのさんが初めて「男の子に生まれたかった」と言ったのは、3歳のときでした。

車に乗っているときに、突然大泣きをしました。

母親はあまりのことに驚き、あやのさんをなだめ、「こんなのは小さいうちだけだろう。大きくなったら治るはずだ」と思い込もうとしました。

しかし母親の思いとは別に、あやのさんは、お人形にまったく興味を示さず、スカートをはくことを嫌がり、髪の毛も短くしてほしいと訴えました。

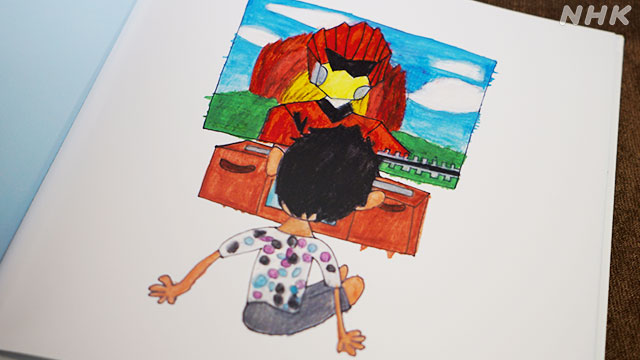

絵本には、ちょうどこのころのあやのさんが描かれています。

車に乗っているときに、突然大泣きをしました。

母親はあまりのことに驚き、あやのさんをなだめ、「こんなのは小さいうちだけだろう。大きくなったら治るはずだ」と思い込もうとしました。

しかし母親の思いとは別に、あやのさんは、お人形にまったく興味を示さず、スカートをはくことを嫌がり、髪の毛も短くしてほしいと訴えました。

絵本には、ちょうどこのころのあやのさんが描かれています。

髪を短くして短パンをはいているあやのさんが大好きな戦隊もののテレビ番組を夢中で見ています。

そして「おとこの子になりたい!」と書かれています。

そして「おとこの子になりたい!」と書かれています。

トイレに行くことがいつもつらかった

小学校にあがったあやのさん。

学校でトイレに行くことがいつもつらかったと絵本で語っています。

学校でトイレに行くことがいつもつらかったと絵本で語っています。

たまに トイレで

「おとこなん? おんななん?」

と きかれる

「おんな」

と こたえると、のどが ばくはつ。

トイレに ならびたくない。

どこかに かくれたくなる。

「おとこなん? おんななん?」

と きかれる

「おんな」

と こたえると、のどが ばくはつ。

トイレに ならびたくない。

どこかに かくれたくなる。

あやのさんは突然、学校でのつらい思いを泣きながら母親に話しました。

「トイレにも行けない、昼休みも教室から一歩も出られない」

「死んだら男の子になりたい」

このとき、母親は、あやのさんが抱えていた悩みの深刻さを初めて認識したと言います。

「トイレにも行けない、昼休みも教室から一歩も出られない」

「死んだら男の子になりたい」

このとき、母親は、あやのさんが抱えていた悩みの深刻さを初めて認識したと言います。

あやのさんの母親

「私自身、寄り添っているつもりで、実はあやのの気持ちをわかっていませんでした。治ってほしい、女の子のままでいてほしいと願い続けていたことを突きつけられました」

「私自身、寄り添っているつもりで、実はあやのの気持ちをわかっていませんでした。治ってほしい、女の子のままでいてほしいと願い続けていたことを突きつけられました」

小2のときに みんなに伝えることを決心

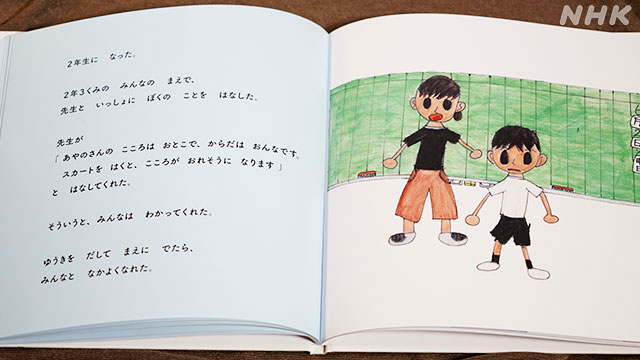

小学2年生になってあやのさんは、先生や両親とも相談して決心します。

自分の本当の気持ちをクラスメイトに知ってほしいと思ったのです。

ホームルームの時間、先生と一緒にクラスメイトの前に立ちました。

自分の本当の気持ちをクラスメイトに知ってほしいと思ったのです。

ホームルームの時間、先生と一緒にクラスメイトの前に立ちました。

先生が

「あやのさんの こころは おとこで、からだは おんなです。

スカートを はくと、こころが おれそうに なります」

と はなしてくれた。

そういうと、みんなは わかってくれた。

ゆうきを だして まえに でたら、

みんなと なかよくなれた

「あやのさんの こころは おとこで、からだは おんなです。

スカートを はくと、こころが おれそうに なります」

と はなしてくれた。

そういうと、みんなは わかってくれた。

ゆうきを だして まえに でたら、

みんなと なかよくなれた

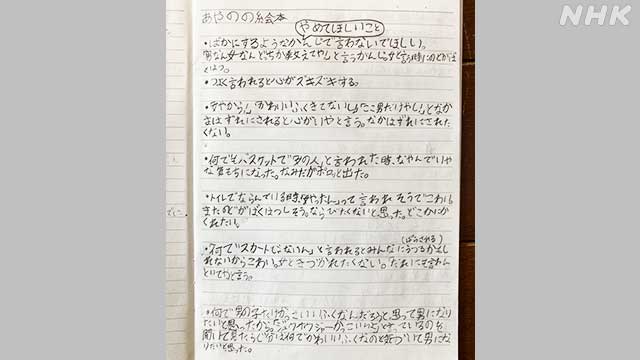

「絵本を描いてみたら」との先生の提案に「描いてみたい!」

あやのさんがどのような悩みを抱えているのか、もっと周りの人たちに知ってもらうため、学校の先生から絵本を描いてみるのはどうかと提案がありました。

するとあやのさんは「描いてみたい!」と言ったのです。

するとあやのさんは「描いてみたい!」と言ったのです。

あやのさんの母親

「あやのが絵本を作ることをためらうのではないかと思っていたので、積極さに驚き、これほどまでに分かってほしいという気持ちが強かったのか、と気づかされました」

「あやのが絵本を作ることをためらうのではないかと思っていたので、積極さに驚き、これほどまでに分かってほしいという気持ちが強かったのか、と気づかされました」

「みんなに自分のことを話せてよかった」

一か月半かけて文章や絵をつづっていったあやのさん。

途中、つらかったときのことを思い出して泣いたこともありましたが、ついに絵本が完成しました。

絵本は業者に依頼して200部作り、学校や知り合いなどに配りました。

そして先生がこの絵本をつかい、クラスで授業を行ってくれました。

授業のあとクラスメイトからは「あやのの悩みを知ることができて良かった」「あやのはあやののままでいい、あやのなんだ」などと声をかけられたということです。

学校には、その後も「おとこ?おんな?」と言ってからかってくる子どももいましたが、それに対してかばってくれる子も増えてきました。

あやのさんに「絵本を描いて一番よかったと思うことはなんですか」と尋ねると、「みんなに自分のことを話せたことです」と言っていました。

母親も、「絵本を一緒に作ったことで私自身、変わるきっかけになりました。あやのはこのままでいいと素直に思えるようになりました」と話していました。

あやのさんは取材の最後にいまの気持ちをこう語ってくれました。

途中、つらかったときのことを思い出して泣いたこともありましたが、ついに絵本が完成しました。

絵本は業者に依頼して200部作り、学校や知り合いなどに配りました。

そして先生がこの絵本をつかい、クラスで授業を行ってくれました。

授業のあとクラスメイトからは「あやのの悩みを知ることができて良かった」「あやのはあやののままでいい、あやのなんだ」などと声をかけられたということです。

学校には、その後も「おとこ?おんな?」と言ってからかってくる子どももいましたが、それに対してかばってくれる子も増えてきました。

あやのさんに「絵本を描いて一番よかったと思うことはなんですか」と尋ねると、「みんなに自分のことを話せたことです」と言っていました。

母親も、「絵本を一緒に作ったことで私自身、変わるきっかけになりました。あやのはこのままでいいと素直に思えるようになりました」と話していました。

あやのさんは取材の最後にいまの気持ちをこう語ってくれました。

あやのさん

「自分みたいな悩みをもっているのは世界でたった1人だと思ってこれからどうなってしまうのか、心配でした。でも今では、同じように悩んでいる子どもたちにも自分はひとりではないとはげましたいなと思います」

「自分みたいな悩みをもっているのは世界でたった1人だと思ってこれからどうなってしまうのか、心配でした。でも今では、同じように悩んでいる子どもたちにも自分はひとりではないとはげましたいなと思います」

子どもの時の苦しみ LGBTQの多くの人が経験

今月23日、東京・渋谷には、性的マイノリティーの人たちや支援者などおよそ1万人が集まり、多様性を表す虹色の旗などを持ちながら、街を歩きました。

参加者は、自分たちの個性を表現しようと、虹色のアイメイクをしたり、カラフルな衣装を身につけたり、明るく沿道の人たちに「ハッピープライド」と呼びかけていました。

この中には、10代や20代の若い人たちが大勢参加していました。

参加者に話を聞くと、子どものころは自分の性について誰にも相談できず、苦しんだ経験があるといいます。

このうち26歳のゲイの方は、10代の頃、悩みを抱えているのは自分だけだと孤立し、うつの症状もあったということです。

その後、アメリカの大学へ留学し、学校のカウンセリングセンターで自分がゲイであることについて安心して相談できる場所を見つけ、症状が落ち着いていったということです。

パレードに参加した理由について、「当事者の子どもたちに、『悩んでいるのは自分だけじゃないよ』、『応援している人たちがこんなにたくさんいるんだよ』というメッセージを発信したい」と話していました。

当事者の子どもたちへのアンケートからも深刻な状況が明らかとなっています。

支援団体の「NPO法人ReBit」が去年、10代から30代の当事者およそ2700人にオンラインで調査を行った結果、10代のおよそ半数が「一度は自殺を考えたことがある」と答えたのです。

自殺未遂を起こした子どもたちも全体の14パーセントに達するなど、性的マイノリティーの子どもたちは、いじめや不登校、それに自殺未遂などのリスクが高い実態が浮き彫りになりました。

こうした状況を改善するためにはどうすればよいのでしょうか。

参加者は、自分たちの個性を表現しようと、虹色のアイメイクをしたり、カラフルな衣装を身につけたり、明るく沿道の人たちに「ハッピープライド」と呼びかけていました。

この中には、10代や20代の若い人たちが大勢参加していました。

参加者に話を聞くと、子どものころは自分の性について誰にも相談できず、苦しんだ経験があるといいます。

このうち26歳のゲイの方は、10代の頃、悩みを抱えているのは自分だけだと孤立し、うつの症状もあったということです。

その後、アメリカの大学へ留学し、学校のカウンセリングセンターで自分がゲイであることについて安心して相談できる場所を見つけ、症状が落ち着いていったということです。

パレードに参加した理由について、「当事者の子どもたちに、『悩んでいるのは自分だけじゃないよ』、『応援している人たちがこんなにたくさんいるんだよ』というメッセージを発信したい」と話していました。

当事者の子どもたちへのアンケートからも深刻な状況が明らかとなっています。

支援団体の「NPO法人ReBit」が去年、10代から30代の当事者およそ2700人にオンラインで調査を行った結果、10代のおよそ半数が「一度は自殺を考えたことがある」と答えたのです。

自殺未遂を起こした子どもたちも全体の14パーセントに達するなど、性的マイノリティーの子どもたちは、いじめや不登校、それに自殺未遂などのリスクが高い実態が浮き彫りになりました。

こうした状況を改善するためにはどうすればよいのでしょうか。

国際人権法に詳しい青山学院大学ヒューマンライツ学科の谷口洋幸教授は、次のように話をしています。

青山学院大学 谷口洋幸教授

「“生きづらさ”を感じる当事者の子どもたちが安心して自分の悩みを相談できる“居場所作り”を進めていくことが重要だと思います。場所にこだわる必要はなく、家庭でも学校でも地域でもいいと思います。重要なのは、まず大人たちが性的マイノリティーの子どもたちの声に耳を傾けて最大限、その意見を尊重することです」

「“生きづらさ”を感じる当事者の子どもたちが安心して自分の悩みを相談できる“居場所作り”を進めていくことが重要だと思います。場所にこだわる必要はなく、家庭でも学校でも地域でもいいと思います。重要なのは、まず大人たちが性的マイノリティーの子どもたちの声に耳を傾けて最大限、その意見を尊重することです」

周囲の大人が気づき、子どもの声に耳を傾けて

専門家が大切だと指摘する、子どもたちの声に耳を傾けて、その意見を尊重すること。

あやのさんの場合、家族や先生によるサポートがあったことで、あやのさんのこころの声が絵本という形で周囲に届き、周りの人たちの理解につながりました。

なかなか声を上げられずに苦しんでいるかもしれない、性的マイノリティーの子どもたち。

周囲の大人が気づき、寄り添い、支えていくことが大切だと強く感じます。

あやのさんの場合、家族や先生によるサポートがあったことで、あやのさんのこころの声が絵本という形で周囲に届き、周りの人たちの理解につながりました。

なかなか声を上げられずに苦しんでいるかもしれない、性的マイノリティーの子どもたち。

周囲の大人が気づき、寄り添い、支えていくことが大切だと強く感じます。

国際放送局 World News部 記者

吉田 麻由

2015年入局

金沢局、長崎局を経て、

2021年11月から現職

世界の子どもたちや若者による国際的な活動や

人権などをテーマに広く取材。

被爆者の声を伝え、核軍縮の問題も取材してきた。

吉田 麻由

2015年入局

金沢局、長崎局を経て、

2021年11月から現職

世界の子どもたちや若者による国際的な活動や

人権などをテーマに広く取材。

被爆者の声を伝え、核軍縮の問題も取材してきた。