“ゴミの島”と呼ばれて…

「自分が生きている間に、元に戻ることはない」

30年以上前に瀬戸内海の小さな島で発覚した国内最大級の産廃の不法投棄事件。島民の一人は、そう断言する。

「豊島(てしま)事件」と呼ばれるこの問題は、その後の大量消費社会に大きな影響を及ぼした。

先月、汚染された島の環境を元に戻すために長年続けられてきた処理事業が、国の特別措置法の期限を迎え、終了した。

しかし、いまだ最終解決には至っていない。

30年以上前に瀬戸内海の小さな島で発覚した国内最大級の産廃の不法投棄事件。島民の一人は、そう断言する。

「豊島(てしま)事件」と呼ばれるこの問題は、その後の大量消費社会に大きな影響を及ぼした。

先月、汚染された島の環境を元に戻すために長年続けられてきた処理事業が、国の特別措置法の期限を迎え、終了した。

しかし、いまだ最終解決には至っていない。

事件を初めて知る人は

「本当にひどい歴史だと思いました。人の住む島にこんなものが運ばれていいわけない」

ことし2月下旬、タレントの井上咲楽さんが香川県の豊島を訪れた。

ことし2月下旬、タレントの井上咲楽さんが香川県の豊島を訪れた。

初めての訪問だった。産廃事件の歴史を知らせるために住民がつくった資料館や、いまは跡形もない実際に産廃が埋められていた土地を見て回った。

豊島住民会議の安岐正三さんから、問題の発覚から30年以上が経過し、関わってきた島民の多くがすでに亡くなっている事実を聞き、ふだんは明るい井上さんの表情がいっそう険しくなった。

ひとつひとつを踏みしめるように島を歩く井上さん。ゆっくりと間を置きながら、声を振り絞るように話した。

井上咲楽さん

「ひどい話ですよね、衝撃的でした。ここまでみなさんが考えられないような血のにじむような努力をして、今もずっと戦っていて、自分にできることって本当に少ないと思うんですけど、人の前に立つものとしてSNSなどで発信する。こういうことがあったんだってことをみんなが知って、刻んでいくっていうのが大事なのかなと思いました」

「ひどい話ですよね、衝撃的でした。ここまでみなさんが考えられないような血のにじむような努力をして、今もずっと戦っていて、自分にできることって本当に少ないと思うんですけど、人の前に立つものとしてSNSなどで発信する。こういうことがあったんだってことをみんなが知って、刻んでいくっていうのが大事なのかなと思いました」

発信力のある立場として、自分にできることは何かを真剣に考えたいという井上さん。初めて訪れた人に、強烈なインパクトを与えるこの事件は、まだまだ多くの爪痕を残したままだということを実感させた。

それにしてもなぜいま、島を訪れることになったのか。

実はこの訪問は、事件とは関係のないアパレル企業が企画したものだった。豊島で行われてきた廃棄物の撤去などの一連の処理事業はことし3月に終了。その終了を前に、事件のことをもう一度伝えたいと井上さんの力を借りることにしたという。

それにしてもなぜいま、島を訪れることになったのか。

実はこの訪問は、事件とは関係のないアパレル企業が企画したものだった。豊島で行われてきた廃棄物の撤去などの一連の処理事業はことし3月に終了。その終了を前に、事件のことをもう一度伝えたいと井上さんの力を借りることにしたという。

豊島事件とは

香川県土庄町にある、豊島。人口は800人に満たず、農業と観光が主な産業だ。

3年に1度の現代アートの祭典、「瀬戸内国際芸術祭」の舞台にもなり、アートの島としても知られつつある。

3年に1度の現代アートの祭典、「瀬戸内国際芸術祭」の舞台にもなり、アートの島としても知られつつある。

自然豊かなこの風光明美な島に、異変が起きたのは昭和50年代。

県から事業の許可を受けた豊島総合観光開発という業者によって、主に関西など都市部から産廃が大量に持ち込まれ、最終的に撤去されたのは91万トン余りにのぼった。

県から事業の許可を受けた豊島総合観光開発という業者によって、主に関西など都市部から産廃が大量に持ち込まれ、最終的に撤去されたのは91万トン余りにのぼった。

中には、廃車のシュレッダーダストと呼ばれるゴミや汚泥や廃油も含まれていた。

当然、悪臭はひどかった。野焼きも行われ、その高く上った煙はおよそ15キロ離れた高松市からも確認できたそうだ。住民側によると、ぜんそくになった子どもも少なくなかったという。

「島で大変なことが起こっている」

当時、住民は繰り返し訴えたが、関心を寄せた人は少なかった。

当然、悪臭はひどかった。野焼きも行われ、その高く上った煙はおよそ15キロ離れた高松市からも確認できたそうだ。住民側によると、ぜんそくになった子どもも少なくなかったという。

「島で大変なことが起こっている」

当時、住民は繰り返し訴えたが、関心を寄せた人は少なかった。

10年以上にわたった不法投棄の末、兵庫県警により業者が摘発されたのは平成2年。

ただ、問題はここからだった。業者は廃業し、膨大な量の産廃が島に残されることになった。住民たちは、県の責任を認めさせ、原状回復を求める国の公害調停を申請。

150日間にわたる県庁前での抗議活動を皮切りに、闘い続けた。

ただ、問題はここからだった。業者は廃業し、膨大な量の産廃が島に残されることになった。住民たちは、県の責任を認めさせ、原状回復を求める国の公害調停を申請。

150日間にわたる県庁前での抗議活動を皮切りに、闘い続けた。

そして平成12年に、県が廃棄物を撤去し、汚染された土壌や地下水も浄化して、住民に土地を戻すことで最終的に合意した。

見通せない土地の返還

住民との最終合意を受けて、県は廃棄物の撤去や汚染された地下水の浄化などを処理事業として進めてきた。

その事業を国が財政支援する特別措置法が、ことし3月末で期限を迎えたのだ。

弁護士らとともに、長い闘いを続けてきた豊島住民会議の安岐さんはこう話す。

その事業を国が財政支援する特別措置法が、ことし3月末で期限を迎えたのだ。

弁護士らとともに、長い闘いを続けてきた豊島住民会議の安岐さんはこう話す。

豊島住民会議 安岐正三さん

「私がこの事件にかかわって48年ですよ。公害調停があって、廃棄物処理の方向性が決まって、そのとおりにやってきたが、なかなかうまくいかなかった。それで、廃棄物の撤去、地下水の浄化、そして土地の整地とやってきて、なんとかようやくここまできたという感じはしますね」

「私がこの事件にかかわって48年ですよ。公害調停があって、廃棄物処理の方向性が決まって、そのとおりにやってきたが、なかなかうまくいかなかった。それで、廃棄物の撤去、地下水の浄化、そして土地の整地とやってきて、なんとかようやくここまできたという感じはしますね」

だた、今でも土地は住民のもとには戻ってきていない。

その理由は、汚染された地下水に関する条件がいまだ達成されていないことにあった。

その理由は、汚染された地下水に関する条件がいまだ達成されていないことにあった。

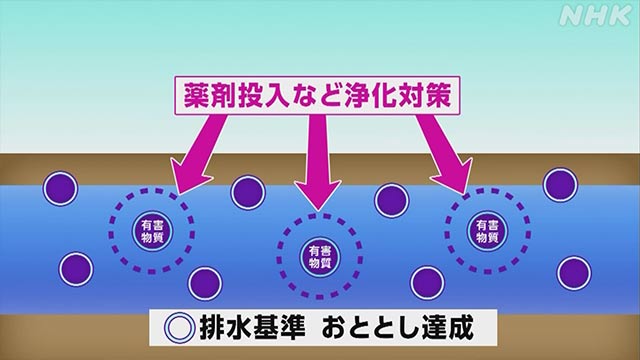

大量の産廃による有害物質で汚染された地下水。

汚染の状態はひどく、県がピンポイントで薬剤を投入するなど浄化を進めた。

おととしには海に放出しても問題ないとされる「排水基準」は達成されたのだが、住民が土地の返還にあたって求めたのは「原状回復」。汚染された地下水も、飲み水として飲み続けても健康に影響がない程度にまで浄化するよう求めた。

汚染の状態はひどく、県がピンポイントで薬剤を投入するなど浄化を進めた。

おととしには海に放出しても問題ないとされる「排水基準」は達成されたのだが、住民が土地の返還にあたって求めたのは「原状回復」。汚染された地下水も、飲み水として飲み続けても健康に影響がない程度にまで浄化するよう求めた。

そのためには、有害物質をさらに10分の1にまで薄める必要がある。

ただ、一定程度にまで下がった有害物質の濃度をさらに下げるのは至難の業だ。従来の対策では限界もあり、雨水の浸透による自然浄化に任せざるをえなくなっていた。

処理事業に早くから関わってきた、早稲田大学の永田勝也名誉教授はこう明かす。

ただ、一定程度にまで下がった有害物質の濃度をさらに下げるのは至難の業だ。従来の対策では限界もあり、雨水の浸透による自然浄化に任せざるをえなくなっていた。

処理事業に早くから関わってきた、早稲田大学の永田勝也名誉教授はこう明かす。

早稲田大学 永田勝也 名誉教授

「地下水の処理は、あれだけ汚染された状態が続くとかなり大変な作業になる。その認識が甘かったといえば甘かった。じくじたる思いであるわけですよね。私の世代で片づけたいと思っていたけど、結局はそうならなかった」

「地下水の処理は、あれだけ汚染された状態が続くとかなり大変な作業になる。その認識が甘かったといえば甘かった。じくじたる思いであるわけですよね。私の世代で片づけたいと思っていたけど、結局はそうならなかった」

当初、10年程度で終えられるという見通しだった地下水の浄化だが、もはやどのくらいのスピードで自然の力による浄化が進むのか、分からない状況だ。

そのためにいつ返還されるかも、見通せていないのだ。

そのためにいつ返還されるかも、見通せていないのだ。

思いをつなぐのは

豊島住民の安岐さんは、「処分地を再び自分の目で見ることはもう無理だ。私が子どもの時に見ていたような島の景色を、生きている間にもう見ることはできない」と覚悟を決めているようだった。

“このまま最終解決まで見届けられなくていいのか”

取材者として、ずっと抱き続けていた疑問に対して安岐さんはつぶやいた。

“このまま最終解決まで見届けられなくていいのか”

取材者として、ずっと抱き続けていた疑問に対して安岐さんはつぶやいた。

豊島住民会議 安岐正三さん

「それでも、今生きている人間がやっていく責任というか、私がやらなければならないことは私でやっていく。そしてよりよいものを次の世代に渡していくというのが、この事件の解決の方法でしょ」

「それでも、今生きている人間がやっていく責任というか、私がやらなければならないことは私でやっていく。そしてよりよいものを次の世代に渡していくというのが、この事件の解決の方法でしょ」

そして、その支援をしている1つが、井上咲楽さんの来島を企画したアパレル企業だった。

国内のすべての店舗に募金箱を設置し、長年にわたって、豊島などで環境保全活動を行っている。

入社当時から、社会貢献活動に携わってきたシェルバ英子さんは、会社が豊島に関わったのは、20年以上前に会長兼社長の柳井正さんが、島を訪れたことがきっかけになったと明かす。

入社当時から、社会貢献活動に携わってきたシェルバ英子さんは、会社が豊島に関わったのは、20年以上前に会長兼社長の柳井正さんが、島を訪れたことがきっかけになったと明かす。

ファーストリテイリング コーポレート広報部 シェルバ英子部長

「フリースのブームもあり、会社も今後グローバルな企業として成長を果たしていく上で社会に貢献していかなければいけないという意識を強く持った時期でした。不条理なことが美しい島で起きてしまったことに対して、一度見てしまったからには放っておくことはできない。こういう問題があったことも伝えていかないといけないと柳井が純粋に思ったと聞いています」

「フリースのブームもあり、会社も今後グローバルな企業として成長を果たしていく上で社会に貢献していかなければいけないという意識を強く持った時期でした。不条理なことが美しい島で起きてしまったことに対して、一度見てしまったからには放っておくことはできない。こういう問題があったことも伝えていかないといけないと柳井が純粋に思ったと聞いています」

ビジネスと環境保護 葛藤も

生産や流通の過程で、多くの廃棄物を生み出すアパレル産業。

シェルバさんは、環境に影響を与える事業を進める立場として、豊島の事件を知らなければならないと、毎年4回、島での研修を手がけてきた。

事件の歴史を学んだり、植樹をしたりと20年間で参加したのは、のべ1500人にのぼったという。

シェルバさんは、環境に影響を与える事業を進める立場として、豊島の事件を知らなければならないと、毎年4回、島での研修を手がけてきた。

事件の歴史を学んだり、植樹をしたりと20年間で参加したのは、のべ1500人にのぼったという。

豊島での研修に参加したという、都内のある店舗の店長は、「島に行ってから、店で出るこん包材って、本当に多いなと正直思うようになりました」と話していた。

こうした取り組みで意識改革が進んだこともあり、店舗で大量に発生するこん包材は再利用や分別が進んだ。

今では、段ボールのリサイクル率は100%に達している。最近では、使用済み商品の回収や服の修理のサービスも始めていて、長く使える服の定着も目指している。

こうした取り組みで意識改革が進んだこともあり、店舗で大量に発生するこん包材は再利用や分別が進んだ。

今では、段ボールのリサイクル率は100%に達している。最近では、使用済み商品の回収や服の修理のサービスも始めていて、長く使える服の定着も目指している。

ただ、「すべての人がそれぞれのスタイルで気持ちよく着られる究極の普段着を」という理念のもと、手ごろな価格で衣料品などを販売するビジネスとの間で、葛藤があることも明かしてくれた。

シェルバ英子さん

「私たちの存在意義ってなんなのって思うことがあります。豊島事件のことを思う一方、ある意味矛盾して、ビジネスはビジネスで進めていかなければいけないってこともあったりとかする。どうやってそこをお客様の満足を達成しながら実現していくかっていうのはなかなか大変なチャレンジだと思います」

「私たちの存在意義ってなんなのって思うことがあります。豊島事件のことを思う一方、ある意味矛盾して、ビジネスはビジネスで進めていかなければいけないってこともあったりとかする。どうやってそこをお客様の満足を達成しながら実現していくかっていうのはなかなか大変なチャレンジだと思います」

“ツケを残さない社会に”

豊島事件の継承には、ほかにも機械製造や美容、菓子製造などの企業に加え、研究機関や島の子どもたちなどさまざまな人が関わっている。昨年度1年間で4つの企業や団体から133人が研修で訪れた。

島での研修だけではなく、商品の持ち帰り用の袋に豊島のことを印字したり、植生を回復しようと植樹をしたり。事件を受け継いでいく存在は、住民の安岐さんにとっても、心強い存在となっている。

島での研修だけではなく、商品の持ち帰り用の袋に豊島のことを印字したり、植生を回復しようと植樹をしたり。事件を受け継いでいく存在は、住民の安岐さんにとっても、心強い存在となっている。

安岐正三さん

「希望の光なんですよ。ありがたいな、世の中捨てたもんじゃないなと。豊島のことを知ることが一番なんですよ。参加しろということではなく、この事件がどういうものだったのかということを知ってもらう。みんなが知恵を出し合って、いろんな人が行動して、ツケを残さない社会を引き継いでいくんでしょうね」

「希望の光なんですよ。ありがたいな、世の中捨てたもんじゃないなと。豊島のことを知ることが一番なんですよ。参加しろということではなく、この事件がどういうものだったのかということを知ってもらう。みんなが知恵を出し合って、いろんな人が行動して、ツケを残さない社会を引き継いでいくんでしょうね」

ようやく、安岐さんの言葉がわかったような気がした。

数十年が経過した事件の話題は、ここ高松ですら忘れ去られていると感じる。

でも、結局「知る」ことから始めるしかないのだ。

私自身もそうだった。そして伝え続けようと思っている。

数十年が経過した事件の話題は、ここ高松ですら忘れ去られていると感じる。

でも、結局「知る」ことから始めるしかないのだ。

私自身もそうだった。そして伝え続けようと思っている。

名古屋放送局 記者

鈴木博子

平成29年入局

3月までは高松局で行政担当 現在は名古屋局

鈴木博子

平成29年入局

3月までは高松局で行政担当 現在は名古屋局