異色の経済学者 小宮隆太郎氏は何を残したか

去年10月、戦後日本の経済学をけん引した東京大学名誉教授の小宮隆太郎氏が93歳で亡くなった。従来の経済理論や政府・日銀の経済政策を批判して数々の論争を引き起こし、「通念の破壊者」とも呼ばれた異色の経済学者だった。

日銀総裁を務めた白川方明氏や新たに日銀総裁に就任した植田和男氏など日本経済を率いる多くのリーダーを世に送り出した教育者でもあった。

小宮氏は日本の経済界に何を残したのか。教え子の証言から振り返る。

(経済部記者 西園興起)

日銀総裁を務めた白川方明氏や新たに日銀総裁に就任した植田和男氏など日本経済を率いる多くのリーダーを世に送り出した教育者でもあった。

小宮氏は日本の経済界に何を残したのか。教え子の証言から振り返る。

(経済部記者 西園興起)

お別れの会に集った教え子たち

3月14日に都内で開かれた小宮隆太郎氏のお別れの会。

日本の経済界を代表するそうそうたる面々が集まっていた。

弔辞を読んだのは、元日銀総裁の白川方明氏と前日本商工会議所会頭の三村明夫氏。

日本の経済界を代表するそうそうたる面々が集まっていた。

弔辞を読んだのは、元日銀総裁の白川方明氏と前日本商工会議所会頭の三村明夫氏。

三村氏は小宮氏の遺影を前に、「常識的に正しいと思われることでさえ、疑問を発する態度はゼミ生に多大な影響を与えた」と語り、信念を貫いた小宮氏の学究的な姿勢をしのんだ。

参列者を見回すと、元日銀副総裁の中曽宏氏、“ミスター円”とも呼ばれる元財務官の榊原英資氏の姿もあった。

しばらくすると、このとき日銀総裁への就任を控えていた植田和男氏も花を手向けに来た。

参列者を見回すと、元日銀副総裁の中曽宏氏、“ミスター円”とも呼ばれる元財務官の榊原英資氏の姿もあった。

しばらくすると、このとき日銀総裁への就任を控えていた植田和男氏も花を手向けに来た。

全員が小宮氏の教え子だ。

経済記者として、さまざまな経済学者を取材する機会も増えた。

世代が異なるため、私は小宮氏から直接話を聞く機会には恵まれなかったが、デスクとの会話の中では「この人は小宮ゼミの出身だっけ、それとも宇沢ゼミだっけ」などと聞かれることも多い。

私にとって小宮氏とは、詳しくは知らないが何かと存在感のある人物、気になる経済学者だった。

小宮氏は、「論争好きで、理屈っぽい、『カミソリ』みたいな人だった」。

教え子の1人からこんな人物評を聞いたことがある、いったいどんな経済学者だったのか、取材を進めることにした。

経済記者として、さまざまな経済学者を取材する機会も増えた。

世代が異なるため、私は小宮氏から直接話を聞く機会には恵まれなかったが、デスクとの会話の中では「この人は小宮ゼミの出身だっけ、それとも宇沢ゼミだっけ」などと聞かれることも多い。

私にとって小宮氏とは、詳しくは知らないが何かと存在感のある人物、気になる経済学者だった。

小宮氏は、「論争好きで、理屈っぽい、『カミソリ』みたいな人だった」。

教え子の1人からこんな人物評を聞いたことがある、いったいどんな経済学者だったのか、取材を進めることにした。

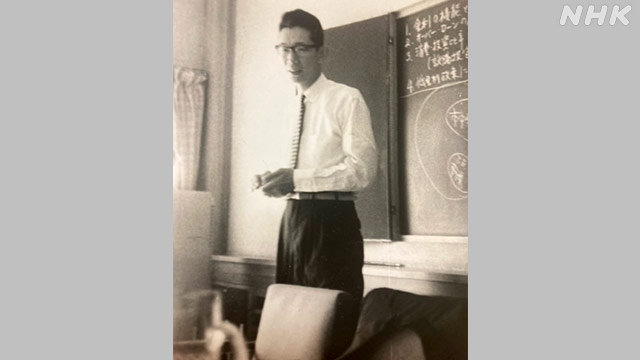

“通念の破壊者”と呼ばれるまで

小宮氏は、1928年に京都市で生まれた。太平洋戦争の開戦時は13歳で、そこから16歳までを戦争の中で過ごした。

1949年に東京大学に入学。大学で経済学に出会い、学者の道に進んだ。

「社会の仕組みを変えないと、科学技術が進歩しても日本はよくならない」という思いが根底にあったという。

指導教授の薦めもあり、当時、主流派だったマルクス経済学ではなく、近代経済学の道を選んだ。

1949年に東京大学に入学。大学で経済学に出会い、学者の道に進んだ。

「社会の仕組みを変えないと、科学技術が進歩しても日本はよくならない」という思いが根底にあったという。

指導教授の薦めもあり、当時、主流派だったマルクス経済学ではなく、近代経済学の道を選んだ。

その後、小宮氏はアメリカに3年間留学し、ハーバード大学などで研究活動に取り組む。

1959年に日本に帰国したが、日本の大学教育の現場が欧米の教科書の中身を教えることにきゅうきゅうとし、経済学の理論をもとに現実の経済問題を論じることができていないと感じるようになる。

理論をいくら説いても実際にそれが現実の場で使えなければ意味がない。

そう考えた小宮氏は、理論にもとづいて政府・日銀の政策に真っ向から議論を挑むようになる。

まず、高度経済成長時代の日銀の金融政策を批判。日銀がまとまった資金を銀行に貸し出したり、低金利による産業振興策を続けたりしていることを改めるべきだと主張した。

1968年に明らかになった八幡製鉄と富士製鉄の合併の問題については、政官財が独占禁止法や競争政策の論理を理解しないまま合併を推し進めようとしているとして反対の論陣を張った。

論争を巻き起こし多数派を批判する小宮氏は、「通念の破壊者」と呼ばれるようになった。

1959年に日本に帰国したが、日本の大学教育の現場が欧米の教科書の中身を教えることにきゅうきゅうとし、経済学の理論をもとに現実の経済問題を論じることができていないと感じるようになる。

理論をいくら説いても実際にそれが現実の場で使えなければ意味がない。

そう考えた小宮氏は、理論にもとづいて政府・日銀の政策に真っ向から議論を挑むようになる。

まず、高度経済成長時代の日銀の金融政策を批判。日銀がまとまった資金を銀行に貸し出したり、低金利による産業振興策を続けたりしていることを改めるべきだと主張した。

1968年に明らかになった八幡製鉄と富士製鉄の合併の問題については、政官財が独占禁止法や競争政策の論理を理解しないまま合併を推し進めようとしているとして反対の論陣を張った。

論争を巻き起こし多数派を批判する小宮氏は、「通念の破壊者」と呼ばれるようになった。

教育者として

そして、もう一つの顔が教育者だった。

小宮氏は東京大学から、青山学院大学に移り、75歳で退職するまで、およそ500人のゼミ生を輩出した。教え子たちを自宅に呼び、酒を飲みながら、さまざまな経済問題について議論することも多かった。

晩年は、教え子たちが、社会で活躍することを何よりも喜んでいた。小宮氏の書斎の脇には、これまでの教え子たちからもらった330通の手紙を大事にファイリングしてあったという。

小宮氏は東京大学から、青山学院大学に移り、75歳で退職するまで、およそ500人のゼミ生を輩出した。教え子たちを自宅に呼び、酒を飲みながら、さまざまな経済問題について議論することも多かった。

晩年は、教え子たちが、社会で活躍することを何よりも喜んでいた。小宮氏の書斎の脇には、これまでの教え子たちからもらった330通の手紙を大事にファイリングしてあったという。

三村明夫氏 理屈っぽさがゼミ生の“誇り”

日本製鉄の名誉会長で、日本商工会議所前会頭の三村明夫氏は、笑いながら、当時を懐かしんだ。

三村明夫氏

「なぜ、なぜ、なぜ、なぜってすごいんだよ。強いことばで叱られることが怖いことじゃないんだよ。自分が本質的なことに気付いてなかったことを悟るときが怖かった。そういう意味で小宮先生は怖かった。全然声を荒げなかったよ」

「なぜ、なぜ、なぜ、なぜってすごいんだよ。強いことばで叱られることが怖いことじゃないんだよ。自分が本質的なことに気付いてなかったことを悟るときが怖かった。そういう意味で小宮先生は怖かった。全然声を荒げなかったよ」

三村氏は小宮氏がアメリカから戻ってきた3年後に小宮ゼミに入った。

当時の東大経済学部で最も厳しいゼミと言われていたそうで、「厳しい環境に身を置きたい」と、迷わず小宮ゼミの門をたたいたそうだ。

小宮氏のゼミは、各自、指定の論文などについてプレゼンテーションをするスタイルだったが、時事問題について議論することが多かった。

当時の東大経済学部で最も厳しいゼミと言われていたそうで、「厳しい環境に身を置きたい」と、迷わず小宮ゼミの門をたたいたそうだ。

小宮氏のゼミは、各自、指定の論文などについてプレゼンテーションをするスタイルだったが、時事問題について議論することが多かった。

「アメリカの授業の形式を意識されていたんだと思う。今でも覚えているが、何かのきっかけで東京の地価が高いか安いか議論になった。自分は前橋の出身だったので、『東京の地価は高い』と主張すると、先生は『東京の地価は高くない』とおっしゃられた。先生は『東京には高層ビルが全然ないじゃないか。本当に高ければ、高層ビルができているはずだ。それがないってことは東京の地価はまだ十分に高くないってことだ』と反論され、やり込められてしまったよ」

三村氏は、経営者としてのふるまいにも、小宮ゼミで学んだことが生きているという。

「やはり、いい質問をすることでしょう。活発な会話になるかどうかも、いい質問ができるかどうか。相手が全然考えていなかったような側面からいい質問をすれば、会合とかでも、会話が活発になる。ある案件をやるかやらないか経営判断する際も、部下が思ってもいないようないい質問をすると、彼らがそれにこたえようとしてきて、よりよいプロジェクトになる。このいい質問というのは常識と照らして、ずれていないか、ということ。これは小宮ゼミで学んだことだった。小宮先生のゼミ生はみんな理屈っぽくなる。そしてそのことをみんな誇りに思っていた」

白川方明氏 論争に“勝つ”ではなく…

日銀総裁を務めた白川方明氏。大学のときに小宮氏の著書を読み、経済学に興味を持つようになった。

そしてゼミで小宮氏の指導を受ける。

そしてゼミで小宮氏の指導を受ける。

白川方明氏

「先生の前で話をするのは緊張しました。どなるとかそういうことではない、語り口はゆっくりした感じ。いいかげんなことを言うと、それはどういう意味?それは間違っているよ、とかぴしゃっと言うわけですよね。そうすると、こっちもさらに緊張する。非常に論理的で、主張に対してファクトの裏付けがあるのかとか、君の使っているその概念はどういう意味なのかとか、自分たちがいかにいいかげんにしゃべっていることを気付かされる。そういう意味で、知的な怖さを感じました。たぶん、それは僕だけでなく、みんな感じていたと思います」

「先生の前で話をするのは緊張しました。どなるとかそういうことではない、語り口はゆっくりした感じ。いいかげんなことを言うと、それはどういう意味?それは間違っているよ、とかぴしゃっと言うわけですよね。そうすると、こっちもさらに緊張する。非常に論理的で、主張に対してファクトの裏付けがあるのかとか、君の使っているその概念はどういう意味なのかとか、自分たちがいかにいいかげんにしゃべっていることを気付かされる。そういう意味で、知的な怖さを感じました。たぶん、それは僕だけでなく、みんな感じていたと思います」

幹部として金融政策を担当していた2000年前後、日本が低成長に陥った原因について、日銀の金融緩和策が不十分だからだという批判の声が高まっていた。

白川氏自身は、すでに金利がゼロのもとで金融緩和策では根本的な問題は解決できないと考えていた。

なぜ、理解されないのか、歯がゆさを感じていたころ、小宮氏から一本の電話が入った。

白川氏自身は、すでに金利がゼロのもとで金融緩和策では根本的な問題は解決できないと考えていた。

なぜ、理解されないのか、歯がゆさを感じていたころ、小宮氏から一本の電話が入った。

「休みの日の朝、先生から電話がかかってきて、『あまりにも日銀バッシングがひどいので、自分が反論の論文を出したい』と言われました。いくつかの技術的な質問に答えると、その後、先生が一連の反対の論文を出しました。その後も『意見の対立はあるけど、論点を明らかにした上で、きちっとした議論が必要だ。自分はそういう議論の場をつくりたい』と声をかけられました。賛成派と反対派と集まって、座談会をやり、反論やその反論、そのまた反論を繰り返しました」

後にこれらの”論争”は一冊の書籍にまとまった。

恩師が議論を交わす場を提供してくれたことに、白川氏は100万もの援軍を得た気持ちになったという。

そして2002年、白川氏が理事に就任する際、小宮氏から長文で、お祝いのメールが送られてきた。

恩師が議論を交わす場を提供してくれたことに、白川氏は100万もの援軍を得た気持ちになったという。

そして2002年、白川氏が理事に就任する際、小宮氏から長文で、お祝いのメールが送られてきた。

「これからの君の役割は、論争に勝つことではない。多くの人に説明をし、理解を得ることが大事だ」

争いに勝つことでなく、理解を得る努力を。

理事という職責を意識させてくれた恩師のことばは白川氏の心に響いた。

理事という職責を意識させてくれた恩師のことばは白川氏の心に響いた。

お別れの会で弔辞を読んだ白川氏。

小宮氏の遺影の前で、感謝のことばを述べた。

小宮氏の遺影の前で、感謝のことばを述べた。

「私が日本銀行で金融政策の運営の責任を担うようになった際、難しい判断のたびに、先生の姿勢を思い起こすことで先生に背中を押されているように感じ、仕事に必要な勇気をいただいた」

日銀を退任後、白川氏は、小宮氏が教授を務めていた青山学院大学で教壇に立つようになった。

相手に想像力を働かせること

1980年代、小宮氏は、改革開放路線のもとで成長を模索する中国に大きな関心を示すようになった。

「父は若い頃は『アメリカかぶれ』でしたが、年を取ってからは自分のことを『中国かぶれ』と言っていました。夫婦そろって中国語のレッスンを受けて、少しでも現地の人たちと会話できるように勉強していて、父が母の発音に対して『抑揚が違っている』とか、指摘していました」

次女の小宮直美さんはそう語る。

小宮氏は1983年以降、中国を10回ほど訪れ、現地の大学で国際金融や産業政策をテーマに講義を行った。家族によると、1回の訪中で、2、3か月滞在することが多かったという。

さらに、現地では中国の経済学教育の発展に向けて実地調査を行い、報告書をまとめるなど中国の経済学会にさまざまな助言を行っていた。

中国と日本の企業を比べて、中国の工業分野では国営企業が自主的な経済活動を行っていないため、真の意味での企業ではなく「中国には企業がない」と指摘していたという。

小宮氏は1983年以降、中国を10回ほど訪れ、現地の大学で国際金融や産業政策をテーマに講義を行った。家族によると、1回の訪中で、2、3か月滞在することが多かったという。

さらに、現地では中国の経済学教育の発展に向けて実地調査を行い、報告書をまとめるなど中国の経済学会にさまざまな助言を行っていた。

中国と日本の企業を比べて、中国の工業分野では国営企業が自主的な経済活動を行っていないため、真の意味での企業ではなく「中国には企業がない」と指摘していたという。

小宮直美さん

「文化大革命が終わり、ようやく本格的に近代化への歩みを始めた中国の経済に少しでも力になってあげたいという思いがあったのだと思います。中国からの留学生の方を家に呼んで、コンパを開き、彼らに対して、『国のために仕事しなさい』と諭していました。そして、まだインフラが整っていない当時の中国の現状を『遅れている』とやゆする日本の学生たちに対して、『私の世代が育った戦前の日本と大して変わりは無い』と、ぴしっと言っていました。なんで、そんなに中国に夢中になるのかと聞いたら『自分は今、中国に力を貸せる立場にあるから』と言われたのを記憶しています」

「文化大革命が終わり、ようやく本格的に近代化への歩みを始めた中国の経済に少しでも力になってあげたいという思いがあったのだと思います。中国からの留学生の方を家に呼んで、コンパを開き、彼らに対して、『国のために仕事しなさい』と諭していました。そして、まだインフラが整っていない当時の中国の現状を『遅れている』とやゆする日本の学生たちに対して、『私の世代が育った戦前の日本と大して変わりは無い』と、ぴしっと言っていました。なんで、そんなに中国に夢中になるのかと聞いたら『自分は今、中国に力を貸せる立場にあるから』と言われたのを記憶しています」

小宮氏は書籍の中で、こうつづっている。

「終戦後の物資の欠乏はひどかったですね。食べるものがない。食べ物以外にもあらゆるものがなかった。悲惨というか、みじめというかね」

「でも日本に攻め込まれた中国だって、悲惨な目に遭った人はいるでしょう。必要なものは立場の違う人に対して想像力を働かせて、ちゃんと話し合う。そういうことじゃないですか」

(『遺言 日本の未来へ』 日経ビジネス編 日経BP)

「でも日本に攻め込まれた中国だって、悲惨な目に遭った人はいるでしょう。必要なものは立場の違う人に対して想像力を働かせて、ちゃんと話し合う。そういうことじゃないですか」

(『遺言 日本の未来へ』 日経ビジネス編 日経BP)

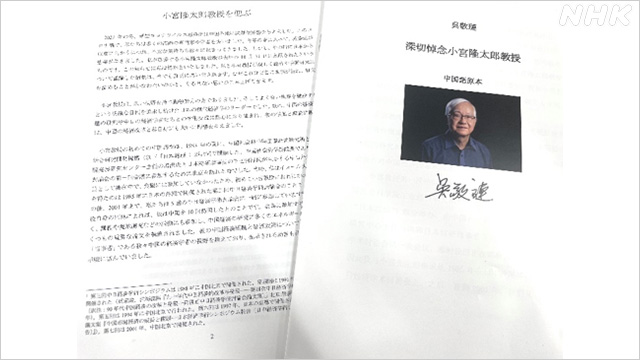

小宮氏のお別れの会の日、中国の経済学者から長い弔辞が届いていた。

中国の改革開放政策に大きな影響を及ぼした、中国を代表する経済学者、呉敬レン※氏。1985年から、小宮氏と親交があり、中国の経済発展についてさまざまな議論を交わしたという。

※レンは王へんに連

中国の改革開放政策に大きな影響を及ぼした、中国を代表する経済学者、呉敬レン※氏。1985年から、小宮氏と親交があり、中国の経済発展についてさまざまな議論を交わしたという。

※レンは王へんに連

呉敬レン氏の弔辞より

「小宮教授は、広い視野を持つ勤勉努力家の方でありました。そして、より良い世界を建設するという明確な目標を追求し続けた日本の現代経済学のリーダーでした。『中国に企業がない』という結論は、中国で大きな反響を呼び、一部の中国の経済学者たちが問題を再考するきっかけになりました。私自身も、小宮氏の論断によって引き起こされた論争をきっかけに、国有企業改革を深く検討するようになりました。小宮教授はこの世を去りましたが、彼の気骨は後世に語り継がれ、彼の学風と理論的実績はこれからも私たちを啓発し、鼓舞し続けるでしょう」

「小宮教授は、広い視野を持つ勤勉努力家の方でありました。そして、より良い世界を建設するという明確な目標を追求し続けた日本の現代経済学のリーダーでした。『中国に企業がない』という結論は、中国で大きな反響を呼び、一部の中国の経済学者たちが問題を再考するきっかけになりました。私自身も、小宮氏の論断によって引き起こされた論争をきっかけに、国有企業改革を深く検討するようになりました。小宮教授はこの世を去りましたが、彼の気骨は後世に語り継がれ、彼の学風と理論的実績はこれからも私たちを啓発し、鼓舞し続けるでしょう」

中国に小宮氏の思いは届いていた。

立場が違う相手であっても…

今回の小宮氏のお別れ会はゼミの卒業生が有志で企画したものだった。

お別れの会の終了後、企画したメンバーで集合写真を撮ったが、私も一緒に入るよう招き入れてくださった。

別れを悼む出席者に対し、決まりが悪そうに話を聞いていた私のことを気遣っていただいたのかもしれない。

お別れの会の終了後、企画したメンバーで集合写真を撮ったが、私も一緒に入るよう招き入れてくださった。

別れを悼む出席者に対し、決まりが悪そうに話を聞いていた私のことを気遣っていただいたのかもしれない。

「相手に想像力を働かせなさい」

「立場が異なる相手であっても、対等に論争し、そして相手に歩み寄りなさい」

これこそが小宮氏は教え子たちに伝えたかったメッセージだったと取材を通じて感じた。

国際社会の対立や分断が進み、SNSでは心ない中傷も目立つ。意見が異なる者が歩み寄ることをせず、合意形成が難しくなった現代。

「なぜこうなってしまったのか、とことん考えなさい」

「もっと意見を交わしなさい」

小宮氏ならそう言うのではないだろうか。

「立場が異なる相手であっても、対等に論争し、そして相手に歩み寄りなさい」

これこそが小宮氏は教え子たちに伝えたかったメッセージだったと取材を通じて感じた。

国際社会の対立や分断が進み、SNSでは心ない中傷も目立つ。意見が異なる者が歩み寄ることをせず、合意形成が難しくなった現代。

「なぜこうなってしまったのか、とことん考えなさい」

「もっと意見を交わしなさい」

小宮氏ならそう言うのではないだろうか。

経済部記者

西園興起

平成26年入局

大分局を経て経済部

現在、日銀・金融業界を担当

西園興起

平成26年入局

大分局を経て経済部

現在、日銀・金融業界を担当