ガムVSグミ あなたはどちら派?

「ガムの販売を終了します」

ここ数年、菓子メーカーが相次いでガム事業を縮小しています。その一方、お菓子売り場で目立つようになったグミ。

ガムの時代は終わったのでしょうか?

いえいえ、まだ分かりません。

ガムとグミの攻防、その裏側に迫ります。

(最後にガムの歴史も紹介しています)

(報道局 長野幸代)

ここ数年、菓子メーカーが相次いでガム事業を縮小しています。その一方、お菓子売り場で目立つようになったグミ。

ガムの時代は終わったのでしょうか?

いえいえ、まだ分かりません。

ガムとグミの攻防、その裏側に迫ります。

(最後にガムの歴史も紹介しています)

(報道局 長野幸代)

ロングセラーのガムが次々と販売終了

大手食品メーカーの「明治」は3月、26年続いたロングセラーのガム「キシリッシュ」の販売を終了しました。

さらに、駄菓子屋の定番商品の1つだった「プチガム」も販売を終了。1967年にガム事業に参入した当初から販売を続けてきた商品でした。

50年以上にわたっておよそ200種類のガムを世の中に送り出してきたメーカーが、ガム事業から撤退したのです。

50年以上にわたっておよそ200種類のガムを世の中に送り出してきたメーカーが、ガム事業から撤退したのです。

明治 広報担当者

「社会環境の変化により、ガムの価値と消費者のニーズとのギャップが大きくなった」

「社会環境の変化により、ガムの価値と消費者のニーズとのギャップが大きくなった」

このメーカーの2022年度のガムの売り上げは20億円。ピーク時の2007年(260億円)から、76%減少していました。

各メーカーのガムの販売終了の動きはここ数年、相次いでいます。

各メーカーのガムの販売終了の動きはここ数年、相次いでいます。

・2016年 モンデリーズジャパン

子ども向け風船ガム「バブリシャス」(販売開始1979年~)

・2018年 江崎グリコ

薄いカード型のケースが特徴「キスミント」(販売開始1987年~)

・2021年 クラシエフーズ

「歯みがきガム」(販売開始1998年~)

子ども向け風船ガム「バブリシャス」(販売開始1979年~)

・2018年 江崎グリコ

薄いカード型のケースが特徴「キスミント」(販売開始1987年~)

・2021年 クラシエフーズ

「歯みがきガム」(販売開始1998年~)

縮小続くガム市場 台頭するグミ

背景にあるのは、ガム市場の縮小です。

日本チューインガム協会の統計によると、市場は17年間で6割縮小しています。(2004年・1881億円/2021年・755億円)

コンビニエンスストアの売り場にも変化が起きていました。

日本チューインガム協会の統計によると、市場は17年間で6割縮小しています。(2004年・1881億円/2021年・755億円)

コンビニエンスストアの売り場にも変化が起きていました。

大手コンビニエンスストアの関係者

「店のレイアウト変更のたびに、グミは売り場を広げている。ガムは逆に、これ以上減らせないぐらいのところまで、売り場面積を減らしてきた。ガムは右肩下がり、グミは右肩上がりの構図は、コロナ禍で決定的になったと思う」

「店のレイアウト変更のたびに、グミは売り場を広げている。ガムは逆に、これ以上減らせないぐらいのところまで、売り場面積を減らしてきた。ガムは右肩下がり、グミは右肩上がりの構図は、コロナ禍で決定的になったと思う」

ガム事業撤退を決めた明治が新たに販売を始めたのは「キシリッシュグミ」。

明治広報担当者

「グミは持ち運びや、食べる時間が短いなどの利便性がある。今後は中核となるチョコレートやグミのカテゴリーに経営資源を集中させたい」

「グミは持ち運びや、食べる時間が短いなどの利便性がある。今後は中核となるチョコレートやグミのカテゴリーに経営資源を集中させたい」

コロナ禍が勝負を決めた!?

実際、ガムとグミの勝負はいまどうなっているのか。

それを示すデータがありました。

全国のスーパーやコンビニ、ドラッグストアなど、およそ6000の小売店のPOSデータをもとに、販売動向を推計したデータです(インテージ調べ)。

それを示すデータがありました。

全国のスーパーやコンビニ、ドラッグストアなど、およそ6000の小売店のPOSデータをもとに、販売動向を推計したデータです(インテージ調べ)。

コロナ禍前の2019年。ガムの市場規模は100億円以上、グミを上回っていました。つい最近のことです。

そしてコロナ禍が始まった2020年。ガムとグミどちらも売り上げを落とします。

ところが、翌年の2021年。突如、ターニングポイントを迎えます。

ガムは引き続き減小する一方、グミはコロナ前を上回る規模まで急拡大していたのです。

この年初めてガムとグミの市場規模が逆転しました。

2022年はさらにグミが市場を拡大。ガムに対して200億円以上の差をつけるまでになりました。

そしてコロナ禍が始まった2020年。ガムとグミどちらも売り上げを落とします。

ところが、翌年の2021年。突如、ターニングポイントを迎えます。

ガムは引き続き減小する一方、グミはコロナ前を上回る規模まで急拡大していたのです。

この年初めてガムとグミの市場規模が逆転しました。

2022年はさらにグミが市場を拡大。ガムに対して200億円以上の差をつけるまでになりました。

インテージ 木地利光 市場アナリスト

「コロナ禍で、外出中の需要が減ったことが、ガム市場縮小の要因です。ガムは人に会う時に口臭のエチケットとして、もしくは運転や仕事の時に眠気を覚ます意味での使い方も多かった。それが巣ごもりで、ガムである必要がなくなったのだと思います。コロナ禍では、いかに家の中で気分を高めるかが重要になりました。グミは歯応えや味などの種類が多く、楽しみながら食べることができるところが、支持されたと要因だと思います」

「コロナ禍で、外出中の需要が減ったことが、ガム市場縮小の要因です。ガムは人に会う時に口臭のエチケットとして、もしくは運転や仕事の時に眠気を覚ます意味での使い方も多かった。それが巣ごもりで、ガムである必要がなくなったのだと思います。コロナ禍では、いかに家の中で気分を高めるかが重要になりました。グミは歯応えや味などの種類が多く、楽しみながら食べることができるところが、支持されたと要因だと思います」

なぜガム市場がここまで縮小したのか、取材を進めると関係者の見解はさまざまでした。

・口臭ケアではタブレットを使うようになった

・暇つぶしや待ち合わせなどのすき間時間にかんでいたが、スマホを触るようになった

・車を運転する機会が減った

・喫煙者が減り、口臭を気にする人も減った

・コロナ禍でガムを吐き出すことへの抵抗感

・ガムのゴミの処理の手間

・町なかのゴミ箱が減り、ガムを捨てにくくなった

・マスクを付けながらガムをかむとマスクがずれる

・暇つぶしや待ち合わせなどのすき間時間にかんでいたが、スマホを触るようになった

・車を運転する機会が減った

・喫煙者が減り、口臭を気にする人も減った

・コロナ禍でガムを吐き出すことへの抵抗感

・ガムのゴミの処理の手間

・町なかのゴミ箱が減り、ガムを捨てにくくなった

・マスクを付けながらガムをかむとマスクがずれる

勢いづくグミ

東京・原宿の竹下通りにある、お菓子の量り売りの店を訪ねました。あめやビスケット、チョコレートなどさまざまなお菓子がありますが、全体の7割ほどがグミです。

20センチ以上の長さがある“ベルトグミ”から、いちごやプリン、目玉焼き、なかにはカエルやヘビ!の形をしたものまで、味が想像できないカラフルなグミが並んでいます。

キャンディー・ア・ゴー・ゴー 店員 ひなのさん

「味がおいしいのはもちろんなんですけど、思わず目を引く鮮やかさで、やっぱり見た目もかわいくて、映えるのも大きい。いろいろな種類があって、全然飽きない。グミは、いろんな楽しみ方ができるコンテンツなのかなって思っています」

「味がおいしいのはもちろんなんですけど、思わず目を引く鮮やかさで、やっぱり見た目もかわいくて、映えるのも大きい。いろいろな種類があって、全然飽きない。グミは、いろんな楽しみ方ができるコンテンツなのかなって思っています」

お店に訪れる客の7割が、若い世代の女性とのこと。これは若者を中心に人気が白熱している、ブーム?かと思いきや。

実は、40代、50代の男女の消費が伸びているといいます。

実は、40代、50代の男女の消費が伸びているといいます。

インテージ 木地利光 市場アナリスト

「若年層と比べて変わらないほど、40代、50代のグミの消費が伸びています」

「子どもの時にグミがはやりだした世代にとっては、その時と比べて今は味や種類も増えているので、昔を懐かしみつつ楽しまれているのではないでしょうか。若いときに慣れ親しんだお菓子は、大人になってからも手に取りやすく、その商品を楽しむ可能性があります」

「若年層と比べて変わらないほど、40代、50代のグミの消費が伸びています」

「子どもの時にグミがはやりだした世代にとっては、その時と比べて今は味や種類も増えているので、昔を懐かしみつつ楽しまれているのではないでしょうか。若いときに慣れ親しんだお菓子は、大人になってからも手に取りやすく、その商品を楽しむ可能性があります」

このままでは終わらない!ガムの逆襲なるか!?

日本が優勝した、WBC=ワールド・ベースボール・クラシック。侍ジャパンの中には、ガムをかんでいる選手の姿も見られました。

実は今、こうしたスポーツのシーンでガムを訴求する動きが出てきています。

ガムのシェア、トップを誇る、大手菓子メーカーのロッテ。去年9月、スポーツ用のガム「GEAR」を販売しました。

特徴は「一定の硬さでかみ続けることができること」。

実は今、こうしたスポーツのシーンでガムを訴求する動きが出てきています。

ガムのシェア、トップを誇る、大手菓子メーカーのロッテ。去年9月、スポーツ用のガム「GEAR」を販売しました。

特徴は「一定の硬さでかみ続けることができること」。

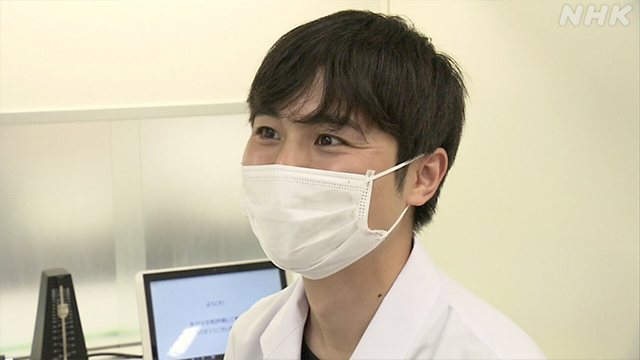

ロッテ チューイング研究部 浦部達弘さん

「スポーツとガムはすごく親和性が高いんです。かむ力をトレーニングするために、かみ応えが長く続くガムを作りました」

「スポーツとガムはすごく親和性が高いんです。かむ力をトレーニングするために、かみ応えが長く続くガムを作りました」

監修に当たった専門家は、ガムをかむメリットについて、次のように話しています。

東京歯科大学 スポーツ歯学研究室 武田友孝教授

・緊張している時にはガムをかむと副交感神経の活動が高まってリラックスできる

・脳の血流が増え、集中力が持続。判断力も向上する。

・緊張している時にはガムをかむと副交感神経の活動が高まってリラックスできる

・脳の血流が増え、集中力が持続。判断力も向上する。

実際に試合中もガムをかみながら臨む選手も少なくありません。こうしたことから、このメーカーではスポーツシーンにねらいを定めました。

一定のリズムでかみ続けても、硬さが持続するための研究は8年に及んだといいます。

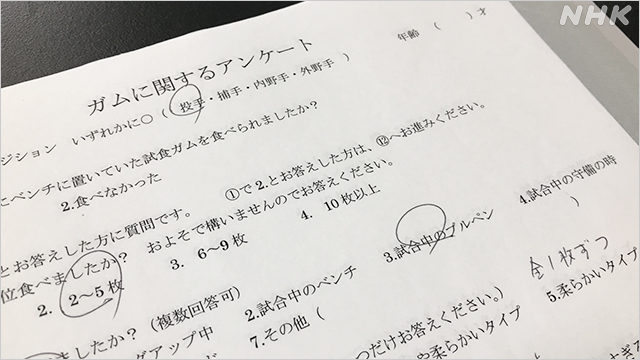

プロ野球選手やJリーグのサッカー選手たちに実際に試食してもらい、ガムをかむ利用シーンや硬さ、味の好みも分析。

小売店だけでなく、スポーツ用品店にも販路を拡大しています。

ちなみにWBCが開催された期間、ロッテの納品実績は、前の年の同じ週と比べて30%、伸びたそうです。

小売店だけでなく、スポーツ用品店にも販路を拡大しています。

ちなみにWBCが開催された期間、ロッテの納品実績は、前の年の同じ週と比べて30%、伸びたそうです。

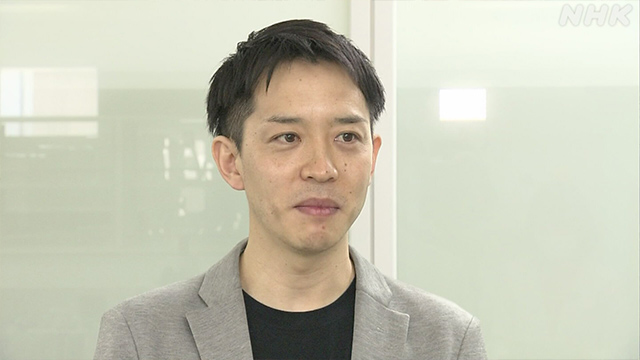

マーケティング本部 毛利彰太さん

「23年に入って、消費者の意識と行動が変わってきたことで、直近の売り上げは回復してきています。また健康意識の高まりで、かむことに価値を感じる方が増えると思います。ガムは今後も可能性がある市場だと思っています」

「23年に入って、消費者の意識と行動が変わってきたことで、直近の売り上げは回復してきています。また健康意識の高まりで、かむことに価値を感じる方が増えると思います。ガムは今後も可能性がある市場だと思っています」

コロナ禍からの回復によって外出する機会が増えれば、スポーツ分野だけでなく、口臭ケアの用途としてもガムの市場の回復があるかもしれません。

先んじてウィズコロナへの転換を進めてきた海外では、ガム市場の回復が顕著になっています。

2020年に底となった世界での販売額は2021年は前年比4%の増加、2022年も3%の増加となっています(イギリスの調査会社ユーロモニター)。

先んじてウィズコロナへの転換を進めてきた海外では、ガム市場の回復が顕著になっています。

2020年に底となった世界での販売額は2021年は前年比4%の増加、2022年も3%の増加となっています(イギリスの調査会社ユーロモニター)。

取材を終えて

「1度食べると、意外と手放せなくなるのがガムだったりするんです」

今回の取材で一番印象に残っていることばです。

お菓子は世相を色濃く映し出します。消費者の行動や環境が複雑化する今の時代。

新たな市場の開拓や新商品の登場でガムが巻き返すのか。

ガムとグミの闘いから、今後も目が離せません。

今回の取材で一番印象に残っていることばです。

お菓子は世相を色濃く映し出します。消費者の行動や環境が複雑化する今の時代。

新たな市場の開拓や新商品の登場でガムが巻き返すのか。

ガムとグミの闘いから、今後も目が離せません。

<ちなみに…>

ガムの歴史

西暦300年ごろ

メキシコ南部などでマヤ人が木の樹液を煮て固めた「チクル」をかんでいた

1860年代(日本では江戸時代)

アメリカでチクルガムが販売される

1916年(日本では大正時代)

日本に輸入される。

かむ文化がなじまず、ヒットせず。

1946年(第二次世界大戦後)

アメリカ軍人がガムをかんでいたことから、子どもや若者に人気となり、一気に広まる。

1980年代(昭和)

眠気や息をスッキリさせる目的でのガムが販売される。

西暦300年ごろ

メキシコ南部などでマヤ人が木の樹液を煮て固めた「チクル」をかんでいた

1860年代(日本では江戸時代)

アメリカでチクルガムが販売される

1916年(日本では大正時代)

日本に輸入される。

かむ文化がなじまず、ヒットせず。

1946年(第二次世界大戦後)

アメリカ軍人がガムをかんでいたことから、子どもや若者に人気となり、一気に広まる。

1980年代(昭和)

眠気や息をスッキリさせる目的でのガムが販売される。

報道局記者

長野幸代

2011年入局

岐阜局、鹿児島局、経済部を経て現所属

小売企業、証券取引所、不動産業界などを取材

長野幸代

2011年入局

岐阜局、鹿児島局、経済部を経て現所属

小売企業、証券取引所、不動産業界などを取材