「#春から○○大」にご用心!

最近よく目にするこのハッシュタグ、「#春から○○大」実際に使ったことはありますか?

春、進学先が決まった新入生たちが、SNSで交友関係を広げようと用いるもの。

いちはやく人間関係を作りたいというその気持ちは、とてもよくわかります。

でも、まさにつぶやこうとしている、そこのあなた。ちょっと待って。

このフレーズ、今、各地の大学関係者が警鐘を鳴らしているんです。

正体を明かさずに忍び寄る宗教団体などから、勧誘されてしまうかもしれません。

(おはよう日本 取材班)

春、進学先が決まった新入生たちが、SNSで交友関係を広げようと用いるもの。

いちはやく人間関係を作りたいというその気持ちは、とてもよくわかります。

でも、まさにつぶやこうとしている、そこのあなた。ちょっと待って。

このフレーズ、今、各地の大学関係者が警鐘を鳴らしているんです。

正体を明かさずに忍び寄る宗教団体などから、勧誘されてしまうかもしれません。

(おはよう日本 取材班)

SNSきっかけに 勧誘を受ける若者たち

東京の実家を離れ、春から九州大学に通うことになった、ある女性。

知り合いのいない土地で、初めての一人暮らし。

不安が募るなか、女性はつながりを求めてTwitterで「#春から九大」を検索し、さまざまな情報があるのを参考にこんな書き込みをしました。

知り合いのいない土地で、初めての一人暮らし。

不安が募るなか、女性はつながりを求めてTwitterで「#春から九大」を検索し、さまざまな情報があるのを参考にこんな書き込みをしました。

「東京の高校出身で、春から九州大学教育学部に入学します。一人暮らしをするので、誰か福岡のことや、九州大学のことを教えてくれるとうれしいな」

数日後。同じ大学に通う先輩だという人物からダイレクトメールが送られてきます。

「九州大学、合格おめでとう!私も教育学部の三年です。遠慮しないで何でも聞いてね」

入学前から知り合いのできたうれしさに舞い上がったこの女性。

メールアドレスや電話番号などを交換し、交流を始めました。

その後、先輩から、社会人も参加しているというバレーボールサークルに誘われます。

女性は、メンバーに大歓迎され、入会を決意。

だんだんと心を許し、サークルのメンバーに悩み事や将来の夢などを相談するほど、深い信頼を抱くまでの関係になりました。

メールアドレスや電話番号などを交換し、交流を始めました。

その後、先輩から、社会人も参加しているというバレーボールサークルに誘われます。

女性は、メンバーに大歓迎され、入会を決意。

だんだんと心を許し、サークルのメンバーに悩み事や将来の夢などを相談するほど、深い信頼を抱くまでの関係になりました。

そして、ある日メンバーから聖書の勉強会やミサに参加しないかと誘いを受けます。

女性は気が進まなかったものの、築き上げた人間関係をむだにできず、参加しました。

実は、女性が入会したバレーボールサークルはある宗教団体のメンバーが運営しているもので、彼女が書き込んだSNSをきっかけに、正体を伏せて勧誘をかけていました。

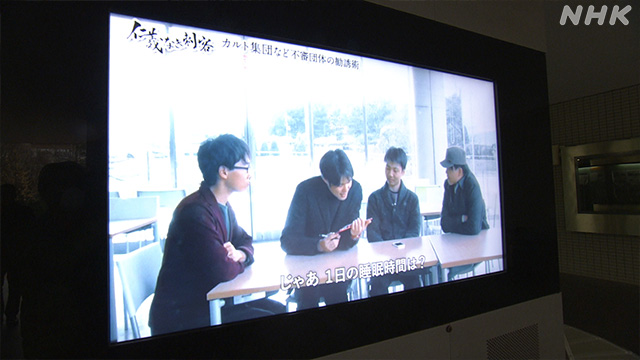

これは九州大学が、宗教団体による「正体を明かさない勧誘」に注意を喚起するために、実際に勧誘を受けた学生たちの実体験などをもとに制作した啓発動画のストーリーです。

女性は気が進まなかったものの、築き上げた人間関係をむだにできず、参加しました。

実は、女性が入会したバレーボールサークルはある宗教団体のメンバーが運営しているもので、彼女が書き込んだSNSをきっかけに、正体を伏せて勧誘をかけていました。

これは九州大学が、宗教団体による「正体を明かさない勧誘」に注意を喚起するために、実際に勧誘を受けた学生たちの実体験などをもとに制作した啓発動画のストーリーです。

「#春から○○大」にどんなリスクが?

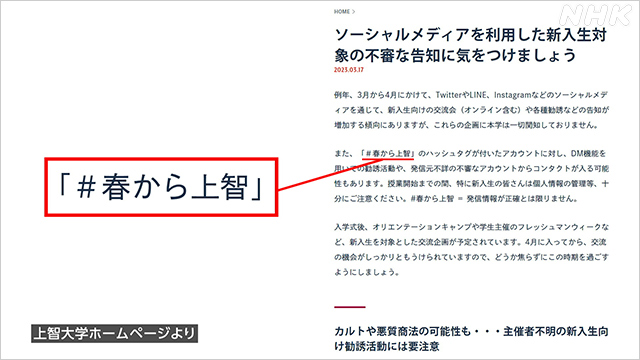

専門家によると、特にターゲットになりやすいのが、この「#春から○○大」などの、みずからの入学先を明らかにしたSNSのメッセージだといいます。

新入生を対象にSNS利用における注意点などを教える「情報リテラシー」の授業を長年担当してきた千葉大学の横田明美 准教授によると、「#春から○○大」のひと言で、多くの個人情報をオープンにしている可能性があるといいます。

新入生を対象にSNS利用における注意点などを教える「情報リテラシー」の授業を長年担当してきた千葉大学の横田明美 准教授によると、「#春から○○大」のひと言で、多くの個人情報をオープンにしている可能性があるといいます。

▼年齢 ▼大学名や学部名 ▼生活圏

さらにプロフィールや過去の書き込み、フォローしているアカウントまでたどると…

▼出身地 ▼親元を離れて1人暮らしかどうか ▼高校の部活 ▼趣味嗜好(しこう)や興味関心 など…

こうしてターゲットの個人情報をつかんで勧誘する団体側は、同じ大学や同じ趣味嗜好を持つメンバーなど、警戒心を抱かせず、深い交友関係を築けそうな人物から連絡を取ることができるのです。

横田准教授は、警戒すべき点はほかにもあるといいます。

成人年齢が18歳へと引き下げられ、親の同意がなくても契約が行えるようになったため、社会経験に乏しい新成人たちは、悪質な業者や商材販売などからも狙われやすくなっていると指摘します。

横田准教授は、警戒すべき点はほかにもあるといいます。

成人年齢が18歳へと引き下げられ、親の同意がなくても契約が行えるようになったため、社会経験に乏しい新成人たちは、悪質な業者や商材販売などからも狙われやすくなっていると指摘します。

千葉大学大学院 社会科学研究院 横田明美 准教授

「“交流を持ちたい”“新しい世界に踏み出したい、学びたい”という若者たちの純粋な気持ちを悪質に利用する人々の行為は許しがたいものです。何とか守りたいと思う一方で、若者たちが『#春から○○大』を使うのは、まだ大学の監督下にない入学前の時期がピーク。私たちの注意喚起や対策の効力が及びづらいという難点があります。そのため、若者たち自身の危機管理能力が非常に重要になってくるということを自覚してほしい。今後は大学側も、入学前から積極的に対策を取っていくことが求められていると感じます」

「“交流を持ちたい”“新しい世界に踏み出したい、学びたい”という若者たちの純粋な気持ちを悪質に利用する人々の行為は許しがたいものです。何とか守りたいと思う一方で、若者たちが『#春から○○大』を使うのは、まだ大学の監督下にない入学前の時期がピーク。私たちの注意喚起や対策の効力が及びづらいという難点があります。そのため、若者たち自身の危機管理能力が非常に重要になってくるということを自覚してほしい。今後は大学側も、入学前から積極的に対策を取っていくことが求められていると感じます」

コロナ禍でSNSによる勧誘が巧妙化

若者たちをターゲットにしたSNSを通じた勧誘には、今、全国各地の大学が警戒を強めています。

およそ200名が参加している、全国の大学間での宗教団体に関連したトラブルや被害事例、対策などを共有しあうネットワークの運営委員を務める久保内浩嗣弁護士は、SNSを入り口にした勧誘が近年、巧妙化していると指摘します。

カルト対策学校ネットワーク 運営委員 久保内浩嗣 弁護士

「コロナ禍でキャンパスが一時閉鎖され、宗教団体が、SNSを入り口とした『正体を明かさない勧誘』の手法を模索した結果、その手口は巧妙化しました。大学側がその実態をつかめないほどにまで洗練されています。おそらく、私どもが把握できていないケースも多々あるのではないでしょうか。大学は、今こそ高い危機感を持たなければいけません」

「コロナ禍でキャンパスが一時閉鎖され、宗教団体が、SNSを入り口とした『正体を明かさない勧誘』の手法を模索した結果、その手口は巧妙化しました。大学側がその実態をつかめないほどにまで洗練されています。おそらく、私どもが把握できていないケースも多々あるのではないでしょうか。大学は、今こそ高い危機感を持たなければいけません」

対面での正体を明かさない勧誘にも要注意!

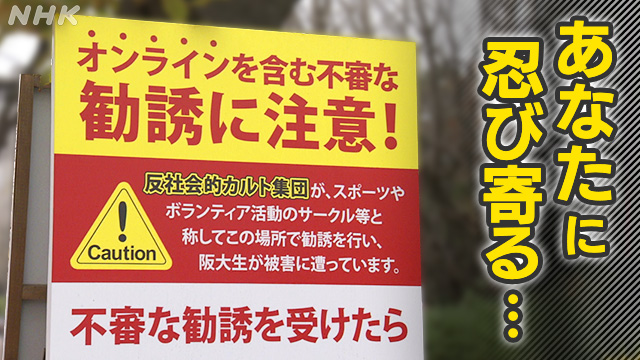

SNSに加えて、対面での「正体を明かさない勧誘」にも注意が必要と指摘するのは、大阪大学でカルト対策を担当している太刀掛俊之教授です。

コロナ禍が落ち着き、一時閉鎖されていたキャンパスも元の様相を取り戻し始めた今、対面での勧誘行為が再び活発化すると考えています。

これまでに太刀掛教授が確認した、宗教団体による「正体を明かさない勧誘」は次のようなパターンが多いといいます。

これまでに太刀掛教授が確認した、宗教団体による「正体を明かさない勧誘」は次のようなパターンが多いといいます。

▼サークルへの入会を勧誘される

▼留学などのイベントで声をかけられる

▼道案内を頼まれたのをきっかけに…

▼留学などのイベントで声をかけられる

▼道案内を頼まれたのをきっかけに…

いずれも、キャンパスの周辺など、なじみの場所で何気なく声をかけられ、会話を続けるうちに連絡先の交換を求められるのが特徴だといいます。

他にも、音楽やボランティア、自己啓発系のサークル、就活などのイベントに加え、最近ではSDGsをテーマにした講演会などの看板を掲げ、来場者をターゲットにする事例も増えているそうです。

太刀掛教授は、対面での勧誘はSNS以上に相手を信用しやすく、断りにくい特徴があると指摘します。

他にも、音楽やボランティア、自己啓発系のサークル、就活などのイベントに加え、最近ではSDGsをテーマにした講演会などの看板を掲げ、来場者をターゲットにする事例も増えているそうです。

太刀掛教授は、対面での勧誘はSNS以上に相手を信用しやすく、断りにくい特徴があると指摘します。

大阪大学 キャンパスライフ健康支援・相談センター 太刀掛俊之 教授

「対面で勧誘された場合、相手の人柄や雰囲気など、情報が五感すべてを通じてもたらされるため、SNSに比べて、より信用してしまいやすいという側面があります。ひとたび相手方を信じて、人間関係を作り始めてしまうと、何かおかしいと途中で気付くことも難しくなり、その関係性から抜け出しにくくなってしまうという状況が多発しています。結果、『正体を明かさない勧誘』をきっかけとして、宗教団体への入信までつながってしまうケースも少なくありません」

「対面で勧誘された場合、相手の人柄や雰囲気など、情報が五感すべてを通じてもたらされるため、SNSに比べて、より信用してしまいやすいという側面があります。ひとたび相手方を信じて、人間関係を作り始めてしまうと、何かおかしいと途中で気付くことも難しくなり、その関係性から抜け出しにくくなってしまうという状況が多発しています。結果、『正体を明かさない勧誘』をきっかけとして、宗教団体への入信までつながってしまうケースも少なくありません」

対策のポイントは?

“今、自分は狙われているのではないか”

学生たちが、その可能性に思い至るきっかけを増やしたいと、大阪大学が行っている対策があります。

まずは、こちら。

学生たちが、その可能性に思い至るきっかけを増やしたいと、大阪大学が行っている対策があります。

まずは、こちら。

キャンパス内で、学生たちの往来の多い通りに設置されている看板です。

赤字で目立つ文字が目にとどまり、授業の合間にここを通れば、必ずと言っていいほど視界に入ります。

また、構内のデジタルサイネージや、キャンパス間の連絡バスの停留所では動画を流しています。

赤字で目立つ文字が目にとどまり、授業の合間にここを通れば、必ずと言っていいほど視界に入ります。

また、構内のデジタルサイネージや、キャンパス間の連絡バスの停留所では動画を流しています。

大阪大学が独自に制作した、不審な団体の勧誘の手口を紹介した啓発動画です。

ドラマ仕立てで描くことで、見た学生たちが具体的なシチュエーションを想起できるようにと考えられました。

太刀掛教授によると、勧誘を受けた際に気をつけるべきポイントがあるといいます。

ドラマ仕立てで描くことで、見た学生たちが具体的なシチュエーションを想起できるようにと考えられました。

太刀掛教授によると、勧誘を受けた際に気をつけるべきポイントがあるといいます。

▼「人生」や「生き方」、「キャリアの積み方」などに対して、「○○すべき」と断定口調で指南されたとき

▼これまでの活動内容とは関係なく、「聖書の勉強会」や「教会でのお祈り」などに誘われたとき

▼「宗教団体の活動なのか?」と尋ねても、相手が返答を避けたり、団体名を明らかにしなかったとき

▼これまでの活動内容とは関係なく、「聖書の勉強会」や「教会でのお祈り」などに誘われたとき

▼「宗教団体の活動なのか?」と尋ねても、相手が返答を避けたり、団体名を明らかにしなかったとき

こうした場面を見聞きしたら、一度立ち止まって冷静に自分の状況を振り返ったり、家族や友人など周囲の人に相談したほうがよいとアドバイスしています。

大阪大学では、不安を抱える学生のための相談窓口も設置し、弁護士やカウンセラーなど専門家につなぐ仕組みも整えているということです。

大阪大学では、不安を抱える学生のための相談窓口も設置し、弁護士やカウンセラーなど専門家につなぐ仕組みも整えているということです。

大阪大学 キャンパスライフ健康支援・相談センター 太刀掛俊之 教授

「宗教の選択というのは、人生におおいに影響を及ぼすものです。入信した団体の教義内容や活動内容によっては、精神的、肉体的、経済的損失などを被る場合もあります。大学は目的にかなった教育役務を提供する前提として、学生が教育を受けることができる環境を整える義務を負っています。そのため、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を疎かにしてはいけない。だからこそ、正体を明かさずに勧誘を行うことで、学生たちの選択の自由を妨げたり、ゆがめたりするような行為に対しては、きぜんとして対策を行っていかなければいけないと考えています」

「宗教の選択というのは、人生におおいに影響を及ぼすものです。入信した団体の教義内容や活動内容によっては、精神的、肉体的、経済的損失などを被る場合もあります。大学は目的にかなった教育役務を提供する前提として、学生が教育を受けることができる環境を整える義務を負っています。そのため、学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を疎かにしてはいけない。だからこそ、正体を明かさずに勧誘を行うことで、学生たちの選択の自由を妨げたり、ゆがめたりするような行為に対しては、きぜんとして対策を行っていかなければいけないと考えています」

「正体を明かさない勧誘」 信教の自由との関係は?

信教の自由は、日本国憲法で保障されている権利です。

大学生などの若者を対象に布教活動を行うことは、「信教の自由」における「宗教的行為の自由」として、どんな宗教団体にもひとしく認められています。

では、正体を明かさずに行われる勧誘行為には、どんな問題点があるのでしょうか。

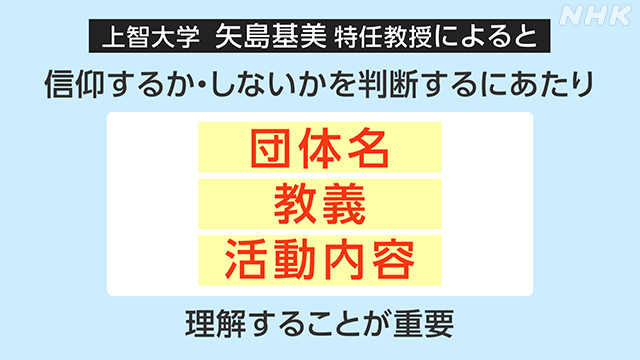

宗教と憲法の関係について詳しい、上智大学の矢島基美特任教授に聞きました。

大学生などの若者を対象に布教活動を行うことは、「信教の自由」における「宗教的行為の自由」として、どんな宗教団体にもひとしく認められています。

では、正体を明かさずに行われる勧誘行為には、どんな問題点があるのでしょうか。

宗教と憲法の関係について詳しい、上智大学の矢島基美特任教授に聞きました。

矢島特任教授によると、宗教団体が「正体を明かさない勧誘」によって入信させることは、「信教の自由」における、その宗教を「信仰しない自由」、または「他の宗教を信仰する自由」を侵害すると考えられるといいます。

その宗教を信仰するか、しないかを判断するにあたっては、▼宗教の団体名▼教義の内容▼活動内容を理解することが何よりも重要であり、宗教団体が勧誘などの布教活動を行う際、その判断のために必要とされる情報を提供しないことは社会通念から逸脱しているということです。

その宗教を信仰するか、しないかを判断するにあたっては、▼宗教の団体名▼教義の内容▼活動内容を理解することが何よりも重要であり、宗教団体が勧誘などの布教活動を行う際、その判断のために必要とされる情報を提供しないことは社会通念から逸脱しているということです。

自分の身を守るために知っておいてほしいこと

宗教団体などによる「正体を明かさない勧誘」は、巧妙な手口が次々に編み出されています。

本当の目的を知らされないまま、宗教団体などによる勧誘だと気が付かないうちに望まない選択をしないために、まず必要なことは、若者がターゲットにされている実態を知ることです。

勧誘の手がかりとなる個人情報を不用意に公開していないか。

連絡先を交換するときは、相手を見極めたうえで慎重に。

もし、すでに何か困った状況に陥っている場合には、決してひとりで抱え込まないでください。

ちゅうちょせず、各大学の学生部や相談窓口などに連絡し、専門家とともに対策を取ることが何よりも重要です。

自分は大丈夫と安心している人こそ、勧誘されやすいと言われています。

心のどこかに“狙われているかもしれない”という気持ちを持ち、新生活への一歩を踏み出してほしいと思います。

本当の目的を知らされないまま、宗教団体などによる勧誘だと気が付かないうちに望まない選択をしないために、まず必要なことは、若者がターゲットにされている実態を知ることです。

勧誘の手がかりとなる個人情報を不用意に公開していないか。

連絡先を交換するときは、相手を見極めたうえで慎重に。

もし、すでに何か困った状況に陥っている場合には、決してひとりで抱え込まないでください。

ちゅうちょせず、各大学の学生部や相談窓口などに連絡し、専門家とともに対策を取ることが何よりも重要です。

自分は大丈夫と安心している人こそ、勧誘されやすいと言われています。

心のどこかに“狙われているかもしれない”という気持ちを持ち、新生活への一歩を踏み出してほしいと思います。

専門家への相談先

【全国霊感商法対策弁護士連絡会】

〒160-0022

新宿区新宿1丁目15番9号 さわだビル5F

相談電話:火曜070-8975-3553/木曜070-8993-6734

FAX:03-3355-0445

相談時間:11:00~16:00

【全国霊感商法対策弁護士連絡会】

〒160-0022

新宿区新宿1丁目15番9号 さわだビル5F

相談電話:火曜070-8975-3553/木曜070-8993-6734

FAX:03-3355-0445

相談時間:11:00~16:00