広がるTikTok禁止包囲網 日本は?

「デジタル時代の冷戦の象徴」と言われる事態が世界を駆け巡っています。

渦中にあるのは、中国企業が運営する動画投稿アプリ「TikTok」です。

欧米で政府機関などを中心に使用禁止の包囲網が広がり、23日にはアメリカ議会下院の公聴会でTikTokのCEOの証言が行われます。

安全保障上のリスクを理由に特定の企業のサービスを排除しようという動き。

日本にも波及することになるのでしょうか。

(経済部記者 渡邊功)

渦中にあるのは、中国企業が運営する動画投稿アプリ「TikTok」です。

欧米で政府機関などを中心に使用禁止の包囲網が広がり、23日にはアメリカ議会下院の公聴会でTikTokのCEOの証言が行われます。

安全保障上のリスクを理由に特定の企業のサービスを排除しようという動き。

日本にも波及することになるのでしょうか。

(経済部記者 渡邊功)

TikTokへの懸念強めるアメリカ

中国企業のバイトダンスが運営するTikTok。

ダンスや音楽、調理のシーンなどさまざまなジャンルのショート動画が若者を中心に世界的な人気を集めています。

ダンスや音楽、調理のシーンなどさまざまなジャンルのショート動画が若者を中心に世界的な人気を集めています。

アメリカ議会のスタッフが公表した資料によると、世界の150を超える国や地域に10億人以上の利用者がいるということです。

このTikTokに対し、利用者のデータが中国政府に渡るのではないかとして警戒感を強めているのがアメリカです。

去年12月には連邦政府の職員が公務で使うデバイスでのTikTokの使用を禁じる「TikTok連邦政府デバイス利用禁止法」が成立。

連邦政府だけでなく、州政府の間でもTikTokの公務での利用を禁止する動きが広がっています。

3月8日に開かれたアメリカ議会上院の公聴会ではFBI=連邦捜査局のレイ長官が、TikTokの危険性について、「最終的に中国政府の支配下にあるツールで、国家安全保障上の懸念は明白だ」などと述べ、中国政府がTikTokを通じて情報操作を行うことも可能だと指摘しました。

このTikTokに対し、利用者のデータが中国政府に渡るのではないかとして警戒感を強めているのがアメリカです。

去年12月には連邦政府の職員が公務で使うデバイスでのTikTokの使用を禁じる「TikTok連邦政府デバイス利用禁止法」が成立。

連邦政府だけでなく、州政府の間でもTikTokの公務での利用を禁止する動きが広がっています。

3月8日に開かれたアメリカ議会上院の公聴会ではFBI=連邦捜査局のレイ長官が、TikTokの危険性について、「最終的に中国政府の支配下にあるツールで、国家安全保障上の懸念は明白だ」などと述べ、中国政府がTikTokを通じて情報操作を行うことも可能だと指摘しました。

これに対し、TikTokは、中国政府による干渉はなく、政府へのデータ提供も行っていないとこれまで一貫して主張してきました。

TikTokのCEO、その異色の経歴とは

こうした中、23日に開かれるアメリカ議会下院の公聴会では、TikTokのチュウCEOが利用者の情報の取り扱いなどについて初めて証言する予定です。

チュウCEOは40歳。

シンガポール出身で、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで経済学を学んだあと2010年にはハーバードビジネススクールでMBA=経営学修士を取得。

その後2015年に中国のスマートフォンメーカー、シャオミに入社し、2018年にはCFO=最高財務責任者として香港株式市場への株式上場に関わりました。

投資銀行、ゴールドマン・サックスのロンドンオフィスやアメリカのIT企業、フェイスブック(現在の「メタ」)で働いた実績もあるという異色の経歴の持ち主です。

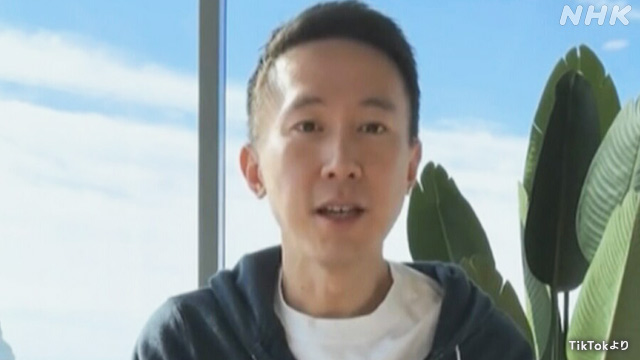

そのチュウCEOが、21日、TikTokに動画を投稿しました。

シンガポール出身で、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで経済学を学んだあと2010年にはハーバードビジネススクールでMBA=経営学修士を取得。

その後2015年に中国のスマートフォンメーカー、シャオミに入社し、2018年にはCFO=最高財務責任者として香港株式市場への株式上場に関わりました。

投資銀行、ゴールドマン・サックスのロンドンオフィスやアメリカのIT企業、フェイスブック(現在の「メタ」)で働いた実績もあるという異色の経歴の持ち主です。

そのチュウCEOが、21日、TikTokに動画を投稿しました。

議会証言が行われるワシントンに来て収録したとのことです。

白いTシャツに紺のパーカー、そしてジーンズというカジュアルなスタイルで、TikTokのアメリカでの利用者が1億5000万人を超え、500万社がビジネスで活用していること。

そしてアメリカに7000人の雇用を生み出したと説明。

「一部の議員が、TikTokの利用を禁止すると言い始めているが1億5000万人からアプリを取り上げることになる」と訴え、利用を禁止すべきだという主張をけん制しました。

アメリカを代表する大学や企業で経験を積み、アメリカのビジネスの内情をよく知るチュウCEOが議会でどのような証言をするのか大きな注目を集めています。

白いTシャツに紺のパーカー、そしてジーンズというカジュアルなスタイルで、TikTokのアメリカでの利用者が1億5000万人を超え、500万社がビジネスで活用していること。

そしてアメリカに7000人の雇用を生み出したと説明。

「一部の議員が、TikTokの利用を禁止すると言い始めているが1億5000万人からアプリを取り上げることになる」と訴え、利用を禁止すべきだという主張をけん制しました。

アメリカを代表する大学や企業で経験を積み、アメリカのビジネスの内情をよく知るチュウCEOが議会でどのような証言をするのか大きな注目を集めています。

公聴会のポイントは? 専門家に聞く

この公聴会での証言のポイントについて、日本や欧米の個人情報保護法制に詳しい中央大学総合政策学部の宮下紘教授に話を聞きました。

ポイントは

ポイントは

1 TikTokのプライバシー・データセキュリティーの内容

2 子どもへの影響について

3 中国政府との関係について

2 子どもへの影響について

3 中国政府との関係について

以上の3点があるといいます。

中央大学総合政策学部 宮下紘教授

「1については、アメリカ人のプライバシーをどう保護するのか、その具体的な対策をTikTok側が示すかどうかが問われます。

2については、アメリカの児童オンラインプライバシー保護法にもとづく子どもの年齢確認の手続き(アメリカでは13歳未満の児童は保護者の同意が必要)に不備がないかどうかが焦点です。問題があればFTC=連邦取引委員会による制裁金の手続きが開始されることになります。

そして最も注目される3については、TikTokのデータに中国政府がどのようにアクセスできるのか、またアルゴリズムの設定により中国政府に有利な情報発信ができるかなど情報操作の実態やその可能性について質問が相次ぐことになると考えられます」

「1については、アメリカ人のプライバシーをどう保護するのか、その具体的な対策をTikTok側が示すかどうかが問われます。

2については、アメリカの児童オンラインプライバシー保護法にもとづく子どもの年齢確認の手続き(アメリカでは13歳未満の児童は保護者の同意が必要)に不備がないかどうかが焦点です。問題があればFTC=連邦取引委員会による制裁金の手続きが開始されることになります。

そして最も注目される3については、TikTokのデータに中国政府がどのようにアクセスできるのか、またアルゴリズムの設定により中国政府に有利な情報発信ができるかなど情報操作の実態やその可能性について質問が相次ぐことになると考えられます」

「これらの点について、議会が満足できるような説明がなければ、アメリカ政府が運営会社のバイトダンスに求めているとされるTikTokの売却の議論に拍車がかかる可能性もあります。

一方で一般利用者を対象に利用を禁止する“全面的な禁止”は、合衆国憲法の修正第1条で保障されている表現の自由に反する可能性があり、現実味は薄いと考えています」

一方で一般利用者を対象に利用を禁止する“全面的な禁止”は、合衆国憲法の修正第1条で保障されている表現の自由に反する可能性があり、現実味は薄いと考えています」

日本では?

アメリカだけでなく、2月23日にはEU=ヨーロッパ連合の執行機関であるヨーロッパ委員会が、そして2月27日にはカナダ政府が、公務で使うデバイスでTikTokの使用を禁止すると発表。

そして3月16日にはイギリス政府、17日にはニュージーランドの議会も業務でのTikTokの使用禁止を発表しました。

そして3月16日にはイギリス政府、17日にはニュージーランドの議会も業務でのTikTokの使用禁止を発表しました。

▽EU

EU=ヨーロッパ連合の執行機関、ヨーロッパ委員会で、業務用の端末で利用することを禁止(2月23日発表 3月15日から実施)

▽カナダ

政府の携帯端末でのTiktok使用を禁止(2月27日発表 2月28日から実施)

▽イギリス

政府職員による業務用端末などでの利用を禁止(3月16日発表)

▽ニュージーランド

議会のネットワークに接続された端末での利用を禁止(3月17日発表 3月31日から実施)

EU=ヨーロッパ連合の執行機関、ヨーロッパ委員会で、業務用の端末で利用することを禁止(2月23日発表 3月15日から実施)

▽カナダ

政府の携帯端末でのTiktok使用を禁止(2月27日発表 2月28日から実施)

▽イギリス

政府職員による業務用端末などでの利用を禁止(3月16日発表)

▽ニュージーランド

議会のネットワークに接続された端末での利用を禁止(3月17日発表 3月31日から実施)

欧米と異なり日本にはTikTokだけを対象にして利用を禁止するというルールはありませんが、今後、日本でもこうした動きは出てくるのでしょうか。

中央省庁でのSNSの利用などに関する基準を定めた「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」では、SNSを含む外部サービスの利用について、「要機密情報を取り扱う上で必要十分なセキュリティ要件を満たすことが一般的に困難であることから、原則として要機密情報を取り扱うことはできない」とされ、安全保障などに関わる機微な情報を扱う場合には、SNSは利用できないことになっています。

松野官房長官は、ことし2月27日の会見で、「政府端末で要機密情報を取り扱う場合には基準によりTikTokをはじめとするSNSなど外部サービスを利用することはできない。広報に利用するなど要機密情報を取り扱わない場合であっても、さまざまなリスクを十分踏まえた上で利用の可否を判断することとしている。その際に考慮するリスクはガイドラインで例示し、講ずべき措置について内閣サイバーセキュリティセンターに助言を求める仕組みを設けている」と説明しています。

このように政府機関が機密ではない情報を発信する際には、一定の条件のもとでSNSの利用も認められています。

政府機関では気象庁などがこれまで広報活動のためにTikTokを利用したケースもありました。

松野官房長官は、ことし2月27日の会見で、「政府端末で要機密情報を取り扱う場合には基準によりTikTokをはじめとするSNSなど外部サービスを利用することはできない。広報に利用するなど要機密情報を取り扱わない場合であっても、さまざまなリスクを十分踏まえた上で利用の可否を判断することとしている。その際に考慮するリスクはガイドラインで例示し、講ずべき措置について内閣サイバーセキュリティセンターに助言を求める仕組みを設けている」と説明しています。

このように政府機関が機密ではない情報を発信する際には、一定の条件のもとでSNSの利用も認められています。

政府機関では気象庁などがこれまで広報活動のためにTikTokを利用したケースもありました。

宮下教授は、2021年に通信アプリのLINEが、利用者の個人情報などを中国からアクセスできる状態にしていたり、韓国で情報を管理したりしていた問題を引き合いに出して、次のように指摘します。

中央大学総合政策学部 宮下紘教授

「LINEのケースが教訓となりますが、SNSについては、どのような条件を満たせば公務で利用できるのか、あるいは公務で使えなくなる条件とは何なのか、日本でもさらに細かな議論が必要になると思います」

「LINEのケースが教訓となりますが、SNSについては、どのような条件を満たせば公務で利用できるのか、あるいは公務で使えなくなる条件とは何なのか、日本でもさらに細かな議論が必要になると思います」

透明性高めるルール整備を

宮下教授は、さらにSNSの事業者側にも、信頼性の確保に向け、データ利用の透明性を高める取り組みが求められると述べています。

中央大学総合政策学部 宮下紘教授

「例えば政府から犯罪捜査のために個人データを開示してほしいといった要請があった場合、SNS事業者は、政府からの照会件数や、このうち実際に開示した件数などを定期的なレポートなどの形で公表しているのが一般的です。

しかし、TikTokのケースでは、データ利用の実態や中国政府からのアクセスの有無が十分に見えておらず、これが欧米などでの懸念につながっていると考えられます。事業者自身も透明性を高めていくことが求められ、それを促すためのルールを海外と連携しながら整備することが日本でも必要になると思います」

「例えば政府から犯罪捜査のために個人データを開示してほしいといった要請があった場合、SNS事業者は、政府からの照会件数や、このうち実際に開示した件数などを定期的なレポートなどの形で公表しているのが一般的です。

しかし、TikTokのケースでは、データ利用の実態や中国政府からのアクセスの有無が十分に見えておらず、これが欧米などでの懸念につながっていると考えられます。事業者自身も透明性を高めていくことが求められ、それを促すためのルールを海外と連携しながら整備することが日本でも必要になると思います」

日本の仕組みに課題はないか

23日のアメリカ議会の公聴会でどのようなやり取りがあるのかを理解した上で、日本でのSNSの活用方法やユーザー情報を管理する仕組みに課題はないか、改めて考える必要があると思いました。

経済部記者

渡邊功

2012年入局

和歌山局から経済部

国交省、外務省、銀行業界、経済安全保障の取材を担当

渡邊功

2012年入局

和歌山局から経済部

国交省、外務省、銀行業界、経済安全保障の取材を担当