地震予測に挑む ある地震学者の思い

「伊藤さんがどこかで観測すると地震が起きる」

周りの科学者からよくそう言われると話すのは、地震学者の伊藤喜宏さん。京都大学防災研究所の准教授で、巨大地震の発生予測につながる可能性があるとされる“スロースリップ”と呼ばれる現象を研究しています。

2011年の東日本大震災、そして2017年から2018年にメキシコで相次いで発生した3回の大地震、いずれも伊藤さんがスロースリップの観測をしていたエリアで発生しました。

今の科学では、巨大地震がいつどこで起きるのかを予知することは難しいとされています。それでも伊藤さんはメキシコなど海外へフィールドを広げてスロースリップの観測を続け、「巨大地震を予測する」という難題への挑戦を続けています。

その原点には、2011年の東日本大震災のときに経験した悔しい思いがありました。そして、伊藤さんの思いは、2015年から通い続けてきたメキシコの人たちに思わぬ変化をもたらしています。

(報道番組センター 金森誠)

周りの科学者からよくそう言われると話すのは、地震学者の伊藤喜宏さん。京都大学防災研究所の准教授で、巨大地震の発生予測につながる可能性があるとされる“スロースリップ”と呼ばれる現象を研究しています。

2011年の東日本大震災、そして2017年から2018年にメキシコで相次いで発生した3回の大地震、いずれも伊藤さんがスロースリップの観測をしていたエリアで発生しました。

今の科学では、巨大地震がいつどこで起きるのかを予知することは難しいとされています。それでも伊藤さんはメキシコなど海外へフィールドを広げてスロースリップの観測を続け、「巨大地震を予測する」という難題への挑戦を続けています。

その原点には、2011年の東日本大震災のときに経験した悔しい思いがありました。そして、伊藤さんの思いは、2015年から通い続けてきたメキシコの人たちに思わぬ変化をもたらしています。

(報道番組センター 金森誠)

東日本大震災の悔恨 研究を防災に生かせなかった

伊藤さんの研究が注目されたのは2011年の東日本大震災。

マグニチュード9.0の巨大地震の発生から2週間後、当時東北大学で研究をしていた伊藤さんは、東北沖の海底に設置していた圧力計を回収してデータを解析したところ、驚くべきデータが記録されていたことを発見しました。

マグニチュード9.0の巨大地震の発生から2週間後、当時東北大学で研究をしていた伊藤さんは、東北沖の海底に設置していた圧力計を回収してデータを解析したところ、驚くべきデータが記録されていたことを発見しました。

3月11日の1か月半ほど前、1月24日ごろから続く小さな波形。

スロースリップの震動によるものです。

スロースリップとはどのような現象なのでしょうか。

通常の地震は断層が素早くずれ動くことで強い揺れを発生し、大きな被害をもたらします。

一方、スロースリップでは、断層が通常の地震に比べて10万分の1から100万分の1くらいの速さでゆっくりとずれ動くため、人が感じるような強い揺れを発生させませんが、巨大地震を引き起こすプレート境界で発生していることが分かっています。

伊藤さんが地震のあとに回収した海底の圧力計は、スロースリップのわずかな震動をとらえていたのです。

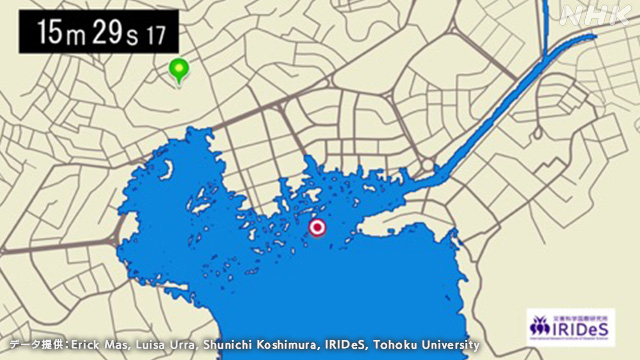

このスロースリップはいったいどこで起きていたのか。その場所を示した地図です。

スロースリップの震動によるものです。

スロースリップとはどのような現象なのでしょうか。

通常の地震は断層が素早くずれ動くことで強い揺れを発生し、大きな被害をもたらします。

一方、スロースリップでは、断層が通常の地震に比べて10万分の1から100万分の1くらいの速さでゆっくりとずれ動くため、人が感じるような強い揺れを発生させませんが、巨大地震を引き起こすプレート境界で発生していることが分かっています。

伊藤さんが地震のあとに回収した海底の圧力計は、スロースリップのわずかな震動をとらえていたのです。

このスロースリップはいったいどこで起きていたのか。その場所を示した地図です。

場所は宮城県の沖合。

オレンジ色の所が、スロースリップが起きていた場所。

そして、赤色のエリアは巨大地震が発生した場所。

この二つのエリアが重なることが分かります。

スロースリップが起きた直後に、巨大地震が発生していたことを示しています。

東日本大震災の被災地の惨状を見たあとにこの事実を発見した伊藤さん。

もしも事前にスロースリップの存在に気付き何らかのアラートを出すことができれば、地震の被害を軽減し犠牲者を少しでも減らすことができたのではないかと感じました。

オレンジ色の所が、スロースリップが起きていた場所。

そして、赤色のエリアは巨大地震が発生した場所。

この二つのエリアが重なることが分かります。

スロースリップが起きた直後に、巨大地震が発生していたことを示しています。

東日本大震災の被災地の惨状を見たあとにこの事実を発見した伊藤さん。

もしも事前にスロースリップの存在に気付き何らかのアラートを出すことができれば、地震の被害を軽減し犠牲者を少しでも減らすことができたのではないかと感じました。

京都大学 伊藤喜宏准教授

「東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の時に、海底でリアルタイムではない観測方式ですけども、スロースリップが起きて巨大地震につながったというデータを持っていました。そういうデータを持っていながらも発生予測につなげられなかったという点がとてもじくじたる思いがあって、観測網を広げてそして何とかその次の南海トラフに向けてできるだけ災害で亡くなる人がいないように研究成果を応用できたらいいと研究活動を進めています」

「東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の時に、海底でリアルタイムではない観測方式ですけども、スロースリップが起きて巨大地震につながったというデータを持っていました。そういうデータを持っていながらも発生予測につなげられなかったという点がとてもじくじたる思いがあって、観測網を広げてそして何とかその次の南海トラフに向けてできるだけ災害で亡くなる人がいないように研究成果を応用できたらいいと研究活動を進めています」

南海トラフ巨大地震を予測できるか

伊藤さんがいま警戒しているのは、今後30年以内に70%から80%の確率で発生するとされる南海トラフ巨大地震。国の想定では死者は最悪の場合32万3000人にのぼり、人口の半数が被災するとされています。

南海トラフ沿いではスロースリップなどの現象を察知するため、国や研究機関によってさまざまな観測網が整備されてきました。

東北沖では海底圧力計を回収してからでないとスロースリップなどのデータを見つけることができないという課題がありましたが、南海トラフ沿いでは海底ケーブルなどで海底の観測装置がつながっているため、リアルタイムにデータを取得できるようになっています。

それでは、もしも南海トラフでもスロースリップが発生したことがわかれば、事前に巨大地震を予測することはできるのでしょうか。

伊藤さんは次のように述べています。

南海トラフ沿いではスロースリップなどの現象を察知するため、国や研究機関によってさまざまな観測網が整備されてきました。

東北沖では海底圧力計を回収してからでないとスロースリップなどのデータを見つけることができないという課題がありましたが、南海トラフ沿いでは海底ケーブルなどで海底の観測装置がつながっているため、リアルタイムにデータを取得できるようになっています。

それでは、もしも南海トラフでもスロースリップが発生したことがわかれば、事前に巨大地震を予測することはできるのでしょうか。

伊藤さんは次のように述べています。

京都大学 伊藤喜宏准教授

「予知はそれほど簡単なことではないと思います。ただし、スロースリップが起きていることでその周辺の地震活動が活発化して、さらには結果的に巨大地震の発生確率が高まっているということは言えると思いますので、スロースリップそのものを理解して、より高い精度でスロースリップに伴うその周辺現象の予測、巨大地震の発生予測という情報を積極的に発信できるようになればいいかなと思います」

「少なくとも私たちは今、海底観測網や陸上観測網を用いてスロースリップを観測はしているんですね。そういうリアルタイムで得ている情報を、その周辺に住んでいる方々に何かしらの注意報とか警報のような形で発信していくというのが、ある程度低い精度であってもまず進めるということが私は大切じゃないかと考えています」

「予知はそれほど簡単なことではないと思います。ただし、スロースリップが起きていることでその周辺の地震活動が活発化して、さらには結果的に巨大地震の発生確率が高まっているということは言えると思いますので、スロースリップそのものを理解して、より高い精度でスロースリップに伴うその周辺現象の予測、巨大地震の発生予測という情報を積極的に発信できるようになればいいかなと思います」

「少なくとも私たちは今、海底観測網や陸上観測網を用いてスロースリップを観測はしているんですね。そういうリアルタイムで得ている情報を、その周辺に住んでいる方々に何かしらの注意報とか警報のような形で発信していくというのが、ある程度低い精度であってもまず進めるということが私は大切じゃないかと考えています」

メキシコで新たな発見 大地震を誘発するスロースリップ

伊藤さんは、巨大地震の発生予測にスロースリップを活用するためには、スロースリップのことをもっと深く知る必要があると考えています。

そこで、スロースリップと巨大地震の関係をさらに詳しく調べるため、東日本大震災のあとに新たな研究のフィールドに選んだのがメキシコです。

そこで、スロースリップと巨大地震の関係をさらに詳しく調べるため、東日本大震災のあとに新たな研究のフィールドに選んだのがメキシコです。

2015年からメキシコ国立自治大学のビクトール・クルーズ教授(写真右)をはじめとする現地の研究グループと共同で、メキシコの太平洋沿岸で巨大地震とスロースリップの関係を探る研究プロジェクトを立ち上げました。

写真に写る黄色い海底地震計や圧力計などの観測装置を日本から持ち込んでメキシコでの観測を始めた伊藤さんは、東北沖に続いてメキシコでも、驚くべきデータを手にすることになります。

そもそもなぜメキシコを選んだのでしょうか。この図はメキシコで過去40年間に発生したマグニチュード7.0以上の地震の震源をプロットした地図です。

写真に写る黄色い海底地震計や圧力計などの観測装置を日本から持ち込んでメキシコでの観測を始めた伊藤さんは、東北沖に続いてメキシコでも、驚くべきデータを手にすることになります。

そもそもなぜメキシコを選んだのでしょうか。この図はメキシコで過去40年間に発生したマグニチュード7.0以上の地震の震源をプロットした地図です。

その数は26回。とくに太平洋沿岸部に集中していることがわかります。

1985年にはマグニチュード8.1の巨大地震が発生し、首都のメキシコシティーで高層ビルが倒壊するなど1万人近い死者が出ています。

2012年には沿岸部で2メートルから3メートルの津波も観測されています。日本と同じように海沿いで繰り返し大地震や津波に見舞われているという共通点があるのです。

もしもメキシコでスロースリップと大地震を観測することができれば、日本の地震研究にも生かせるのではないかと伊藤さんは考えました。

その予想が的中したのが、観測を始めてから2年ほどがたった2017年。

この図はGPSのデータを解析してプレート境界のスロースリップの大きさを示した地図です。

1985年にはマグニチュード8.1の巨大地震が発生し、首都のメキシコシティーで高層ビルが倒壊するなど1万人近い死者が出ています。

2012年には沿岸部で2メートルから3メートルの津波も観測されています。日本と同じように海沿いで繰り返し大地震や津波に見舞われているという共通点があるのです。

もしもメキシコでスロースリップと大地震を観測することができれば、日本の地震研究にも生かせるのではないかと伊藤さんは考えました。

その予想が的中したのが、観測を始めてから2年ほどがたった2017年。

この図はGPSのデータを解析してプレート境界のスロースリップの大きさを示した地図です。

6月から赤いエリアで始まったスロースリップはおよそ3か月間継続。

そして、9月19日に東のエリアでマグニチュード7.1の大地震が発生しました。

さらにその後の状況を示したのが次の図です。

そして、9月19日に東のエリアでマグニチュード7.1の大地震が発生しました。

さらにその後の状況を示したのが次の図です。

今度は赤で示した別の領域でスロースリップが拡大。

翌年2月にその南側でマグニチュード7.2の大地震を誘発したと分析しています。

翌年2月にその南側でマグニチュード7.2の大地震を誘発したと分析しています。

京都大学 伊藤喜宏准教授

「大地震が起きて、その大きな地震によってスロースリップが活性化して、その活性化されたスロースリップによって、また別の大きな地震が誘発される。スロースリップと大地震があたかも会話をしているかのような現象が観測されています。つまり将来的にはスロースリップの滑り域を精度良く調べることで、巨大地震の発生というものに対する、何かしらのワーニング(警告)を出すことができる可能性があるということです。さまざまな領域でさまざまな地震サイクルの状態にあるところでスロースリップを観測して、その周辺で巨大地震がどう発生していくか、連動していくかをきちんと理解するということが、将来の南海トラフ巨大地震の発生予測には極めて重要だと思います」

「大地震が起きて、その大きな地震によってスロースリップが活性化して、その活性化されたスロースリップによって、また別の大きな地震が誘発される。スロースリップと大地震があたかも会話をしているかのような現象が観測されています。つまり将来的にはスロースリップの滑り域を精度良く調べることで、巨大地震の発生というものに対する、何かしらのワーニング(警告)を出すことができる可能性があるということです。さまざまな領域でさまざまな地震サイクルの状態にあるところでスロースリップを観測して、その周辺で巨大地震がどう発生していくか、連動していくかをきちんと理解するということが、将来の南海トラフ巨大地震の発生予測には極めて重要だと思います」

メキシコ国立自治大学 ビクトール・クルーズ教授

「巨大地震の発生を予測する現象を特定するためには、スロースリップの研究を続けることが必要です。日本で起きることはメキシコで起きることと非常によく似ています。巨大地震の発生前のプロセスをもっとはっきりと把握できるようになれば、地震の発生を事前に予測することもできるかもしれません。これは世界中の地震学者が何世代にもわたって抱いてきた夢なのです」

「巨大地震の発生を予測する現象を特定するためには、スロースリップの研究を続けることが必要です。日本で起きることはメキシコで起きることと非常によく似ています。巨大地震の発生前のプロセスをもっとはっきりと把握できるようになれば、地震の発生を事前に予測することもできるかもしれません。これは世界中の地震学者が何世代にもわたって抱いてきた夢なのです」

メキシコの人たちの変化 津波のリスクと向き合う

伊藤さんの思いに共感してメキシコで防災に取り組んでいる研究者がいます。

京都大学の中野元太助教です。

中野さんは7歳のときに阪神・淡路大震災を経験し、高校や大学で防災を学んだあと、京都大学の研究者として津波のリスクがある高知県などで地域防災や防災教育に力を入れてきました。

京都大学の中野元太助教です。

中野さんは7歳のときに阪神・淡路大震災を経験し、高校や大学で防災を学んだあと、京都大学の研究者として津波のリスクがある高知県などで地域防災や防災教育に力を入れてきました。

実践の舞台は首都メキシコシティーから飛行機で1時間ほどのところにある太平洋沿岸の町・シワタネホ。

美しい海を望む素朴な雰囲気の街で、海岸沿いにはリゾートホテルが建ち並び、外国人旅行者も多く訪れる観光地です。

取材中も、アメリカやカナダから来たという旅行者と出会いました。

美しい海を望む素朴な雰囲気の街で、海岸沿いにはリゾートホテルが建ち並び、外国人旅行者も多く訪れる観光地です。

取材中も、アメリカやカナダから来たという旅行者と出会いました。

街を歩くとまず目についたのはこの看板。津波の避難ルートを示す標識で、2022年春に新たに設置されました。

津波は「TSUNAMI」として国際的に通用する言葉ですが、この地域の住民の多くは、そのリスクを正しく認識していませんでした。

実はシワタネホでは、およそ100年前の1925年に11メートルの津波に襲われた記録があります。

しかしほかの地域から移住してきた人も多く、100年前の津波のことを知らない人がほとんどです。

シワタネホ市の防災担当のラファエル課長は次のように話しています。

実はシワタネホでは、およそ100年前の1925年に11メートルの津波に襲われた記録があります。

しかしほかの地域から移住してきた人も多く、100年前の津波のことを知らない人がほとんどです。

シワタネホ市の防災担当のラファエル課長は次のように話しています。

シワタネホ市防災局 ラファエル・バルドビノ課長

「京都大学とのプロジェクトを始める前までは、シワタネホの住民は津波が何であるのかよく分かっていませんでした。住民や漁師に聞いても“今までの人生で津波が発生したことは一度もなかった”といった声や、“自分の人生で一度だって津波が発生することはありえない”といった答えが返ってきました。また防災を担当する私たちが想定していた津波の高さはせいぜい1.5メートルくらいのもので、建物に邪魔されてもっと低くなるだろうと思っていました」

「京都大学とのプロジェクトを始める前までは、シワタネホの住民は津波が何であるのかよく分かっていませんでした。住民や漁師に聞いても“今までの人生で津波が発生したことは一度もなかった”といった声や、“自分の人生で一度だって津波が発生することはありえない”といった答えが返ってきました。また防災を担当する私たちが想定していた津波の高さはせいぜい1.5メートルくらいのもので、建物に邪魔されてもっと低くなるだろうと思っていました」

看板をよく見ると、矢印が書いてあることが分かります。初めてこの場所に来た人でもどの方向に逃げれば良いのかすぐに分かるようになっています。

この逃げる方向についても、科学的知見が生かされて決められています。

シワタネホは海と反対側に山があるため、住民は高いところに逃げようと思うと、山の方へ向かえば良いと思っていました。

しかし、津波の浸水シミュレーションを行ったところ、山の方へ逃げることが必ずしも正しくないということがわかりました。

この逃げる方向についても、科学的知見が生かされて決められています。

シワタネホは海と反対側に山があるため、住民は高いところに逃げようと思うと、山の方へ向かえば良いと思っていました。

しかし、津波の浸水シミュレーションを行ったところ、山の方へ逃げることが必ずしも正しくないということがわかりました。

山は地図の上の方(北)にありますが、シミュレーションでは浸水し始めるのは地震発生からおよそ13分後で、上(北)の方が早く浸水することがわかります。

高さは最大7メートルが予測されています。

浸水までに時間的な猶予を確保するためには、山に向かうのではなく、地図の右の方(東)へ逃げたほうが良いということが明らかになったのです。

高さは最大7メートルが予測されています。

浸水までに時間的な猶予を確保するためには、山に向かうのではなく、地図の右の方(東)へ逃げたほうが良いということが明らかになったのです。

また水平方向への避難だけでなく、すぐに安全を確保できるようにホテルなど高さのある頑丈なビルを津波避難ビルとして使用させてもらうようにオーナーに働きかける取り組みも進めています。

ただ、防犯面の課題などもあり、シワタネホ市とオーナーで今後も協議を進めていく予定です。

ただ、防犯面の課題などもあり、シワタネホ市とオーナーで今後も協議を進めていく予定です。

メキシコの人たちの変化 根づき始めた“防災への意識”

伊藤さんと中野さんがメキシコで進めてきた取り組みの中で、地元の人たちがもっとも高く評価しているのが、防災教育です。

この日、伊藤さんと中野さんがやってきたのは、ラサロ・カルデナス中学校。

この日、伊藤さんと中野さんがやってきたのは、ラサロ・カルデナス中学校。

生徒たちが防災を学ぶ「防災委員会」を作り、地域のリスクを書き込んだリスクマップの作成や、応急手当てや消火器の使い方を学ぶ講習などを受けてきました。

ほかにも幼稚園から高校まで18校で防災教育を実施し、これまでにのべ1万人以上の子どもたちが防災について学んでいます。

ほかにも幼稚園から高校まで18校で防災教育を実施し、これまでにのべ1万人以上の子どもたちが防災について学んでいます。

ルイス・アルベルトさん(14)

「研修を受けて地震や火災などのリスクを減らすことができることを知りました。自分に自信がついたし、安心して街を歩けるようになりました。災害が起きたときは、自分を大事にしながら、一緒にいるみんなを守りたいと思います」

「研修を受けて地震や火災などのリスクを減らすことができることを知りました。自分に自信がついたし、安心して街を歩けるようになりました。災害が起きたときは、自分を大事にしながら、一緒にいるみんなを守りたいと思います」

実際に成果をあげたケースもあります。

地域住民に呼びかけてつくったCERT(セルト)と呼ばれる自主防災組織が活躍した事例です。

2018年、住宅100棟が焼けた火災で、消防車が来る前に住民がいち早く初期消火と避難誘導を実施。

住民の中には、家の物を運び出そうとしてすぐに避難しない人もいましたが、そうした人たちを説得して避難誘導をしたことで、犠牲者をゼロに食い止めたのです。

地域住民に呼びかけてつくったCERT(セルト)と呼ばれる自主防災組織が活躍した事例です。

2018年、住宅100棟が焼けた火災で、消防車が来る前に住民がいち早く初期消火と避難誘導を実施。

住民の中には、家の物を運び出そうとしてすぐに避難しない人もいましたが、そうした人たちを説得して避難誘導をしたことで、犠牲者をゼロに食い止めたのです。

伊藤さんたちの一連の取り組みは科学技術振興機構(JST)と国際協力機構(JICA)と共同で行われた研究プログラムで、2022年が研究期間の最終年でした。

そして2022年11月5日の世界津波の日に、シワタネホ市でプロジェクトの成果を報告するセミナーが開かれました。

集まったのは住民や行政の防災担当者など100人以上。

そして2022年11月5日の世界津波の日に、シワタネホ市でプロジェクトの成果を報告するセミナーが開かれました。

集まったのは住民や行政の防災担当者など100人以上。

シワタネホ市の防災担当のラファエルさんは、住民たちの意識の変化について次のように発表しました。

シワタネホ市防災局 ラファエル・バルドビノ課長

「以前の防災は、専門家や政府機関が地震や津波のリスクを伝える一方通行のやり方でした。しかし、参加型の手法に変わったことで、住民たちに大きな変化が起きました。最初の変化が、自分の命は自分で守るという“自助”の考え方です。食料や飲料水を備蓄するようになりました。2つめは共助です。地域コミュニティーの中で助け合い、自分たちでコミュニティーを守る活動をするようになりました。こうした学びは世代を超えても忘れられることがないもので、100年後に起きるかもしれない津波にも効果があるものだと思います」

「以前の防災は、専門家や政府機関が地震や津波のリスクを伝える一方通行のやり方でした。しかし、参加型の手法に変わったことで、住民たちに大きな変化が起きました。最初の変化が、自分の命は自分で守るという“自助”の考え方です。食料や飲料水を備蓄するようになりました。2つめは共助です。地域コミュニティーの中で助け合い、自分たちでコミュニティーを守る活動をするようになりました。こうした学びは世代を超えても忘れられることがないもので、100年後に起きるかもしれない津波にも効果があるものだと思います」

京都大学 伊藤喜宏准教授

「ゼロからの出発でメキシコに取り組み始めて合計7年間。シワタネホ市において、防災という意識がすごく根づいた。学校教育でこれまでにない取り組みが行われている。地震学者と社会学者が連携して、こういう成果に結びついたのは非常に感慨深いものがあります。地震学者がこれからどう応えて、どういう情報を提供すべきか真剣に考えないといけないと思います。より良いデータと成果を出して、できるだけ防災につなげられるように取り組んでいきたい」

「ゼロからの出発でメキシコに取り組み始めて合計7年間。シワタネホ市において、防災という意識がすごく根づいた。学校教育でこれまでにない取り組みが行われている。地震学者と社会学者が連携して、こういう成果に結びついたのは非常に感慨深いものがあります。地震学者がこれからどう応えて、どういう情報を提供すべきか真剣に考えないといけないと思います。より良いデータと成果を出して、できるだけ防災につなげられるように取り組んでいきたい」

セミナーの最後に行われた質疑応答。活発な意見交換が行われる中で、隣の市から来た女性が「自分たちの地域でも取り組んでほしい」と呼びかける場面もありました。

伊藤さんたち研究者の思いは、少しずつですが着実にメキシコの人たちに変化をもたらしています。

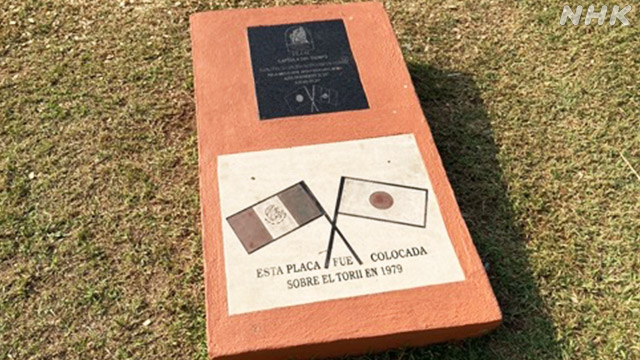

シワタネホ市の中心部に、今回のプロジェクトで2017年に埋められたタイムカプセルがあります。

埋めるメッセージは広く市民に募集され、中野さんたちもメッセージを入れました。

シワタネホ市の中心部に、今回のプロジェクトで2017年に埋められたタイムカプセルがあります。

埋めるメッセージは広く市民に募集され、中野さんたちもメッセージを入れました。

50年後の2067年に開けられる予定で、中野さんは「80歳を過ぎているけど元気であれば開けに来たい」と話していました。

未来のシワタネホの人たちは、どのような気持ちでタイムカプセルを開けるのでしょうか。

私は今回のプロジェクトが、未来の災害を乗り越える大きな力となることを願っています。

一方で、“防災の先進地”とメキシコの人たちから見られている日本の私たち一人一人は、どのくらい防災の取り組みができているのでしょうか。

改めて考え直すきっかけを与えてくれたメキシコの取材でした。

未来のシワタネホの人たちは、どのような気持ちでタイムカプセルを開けるのでしょうか。

私は今回のプロジェクトが、未来の災害を乗り越える大きな力となることを願っています。

一方で、“防災の先進地”とメキシコの人たちから見られている日本の私たち一人一人は、どのくらい防災の取り組みができているのでしょうか。

改めて考え直すきっかけを与えてくれたメキシコの取材でした。

報道番組センター(社会番組部)ディレクター

金森誠

2006年入局

鳥取放送局、盛岡放送局などを経て現所属

NHKスペシャルやクローズアップ現代などの報道番組を担当

金森誠

2006年入局

鳥取放送局、盛岡放送局などを経て現所属

NHKスペシャルやクローズアップ現代などの報道番組を担当