これ知ってる?災害を表す記号 NHKこどもニュース

地震(じしん)、津波(つなみ)、台風、火山の噴火(ふんか)…。

日本はとても災害(さいがい)の多い国です。災害の種類もたくさんあります。学校にいるとき、放課後に友達と遊んでいるとき、家族と旅行に行ったとき…いつどこで災害が起きるかわかりません。

万が一、災害が起きたとき、どこににげればいいかを教えてくれる“記号”があります。あなたはどれくらい知っていますか?

日本はとても災害(さいがい)の多い国です。災害の種類もたくさんあります。学校にいるとき、放課後に友達と遊んでいるとき、家族と旅行に行ったとき…いつどこで災害が起きるかわかりません。

万が一、災害が起きたとき、どこににげればいいかを教えてくれる“記号”があります。あなたはどれくらい知っていますか?

この記号、知ってる?

さて、いきなりですがクイズです。

(正解だと思う番号を押すと、答えが出ます)

(正解だと思う番号を押すと、答えが出ます)

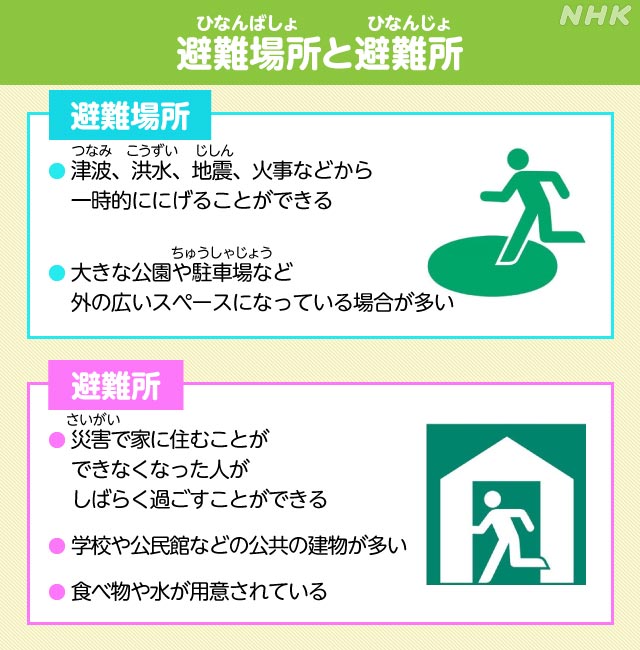

「避難場所」は大きな公園や駐車場(ちゅうしゃじょう)など、外の広いスペースになっている場合が多いです。

第2問。

さきほどの問題と似(に)ていますが…

第2問。

さきほどの問題と似(に)ていますが…

「避難場所」が、災害の危険(きけん)がせまっているときににげる場所であるのに対し、「避難所」は災害の危険がなくなったあと、家に住めなくなった人がしばらく生活を送ることができる場所です。避難場所と避難所が一緒になっている場所もあります。

ちなみに、建物の中で火事や地震などあぶないことがあったときに、「ここからにげてください」という意味の「非常口」の記号はこちらです。

学校の中にもあると思いますが、とても似ていますね。

似ているのに、なんでちがう記号なの?

「避難場所」と「避難所」は、どうしてちがう記号で表されるのでしょうか。

その理由が、2011年3月11日に起きた東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)です。

その理由が、2011年3月11日に起きた東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)です。

東日本大震災の動画はこちらから

(※この動画には激しい(はげしい)ゆれや、津波の映像(えいぞう)がふくまれます)

午後2時46分に大きな地震が発生し、東北や関東の海ぞいに高さ10メートルをこえる津波がおしよせ、1万8000人をこえる人が死亡(しぼう)したり行方がわからなくなったりしています。

東日本大震災では、避難した人がその場所で亡(な)くなるということもありました。

国は「避難場所」と「避難所」を分けていなかったことが被害を大きくした理由の一つだと考えて法律(ほうりつ)を変えました。

東日本大震災では、避難した人がその場所で亡(な)くなるということもありました。

国は「避難場所」と「避難所」を分けていなかったことが被害を大きくした理由の一つだと考えて法律(ほうりつ)を変えました。

その結果、市区町村のリーダーは「避難場所」と「避難所」を分けて事前に決めて、住民に教えることになったのです。

津波へのそなえ

つづいて、第3問。

津波の危険があるけれど、周りに高台がない、平らな場所にいて高台に逃げられない…。

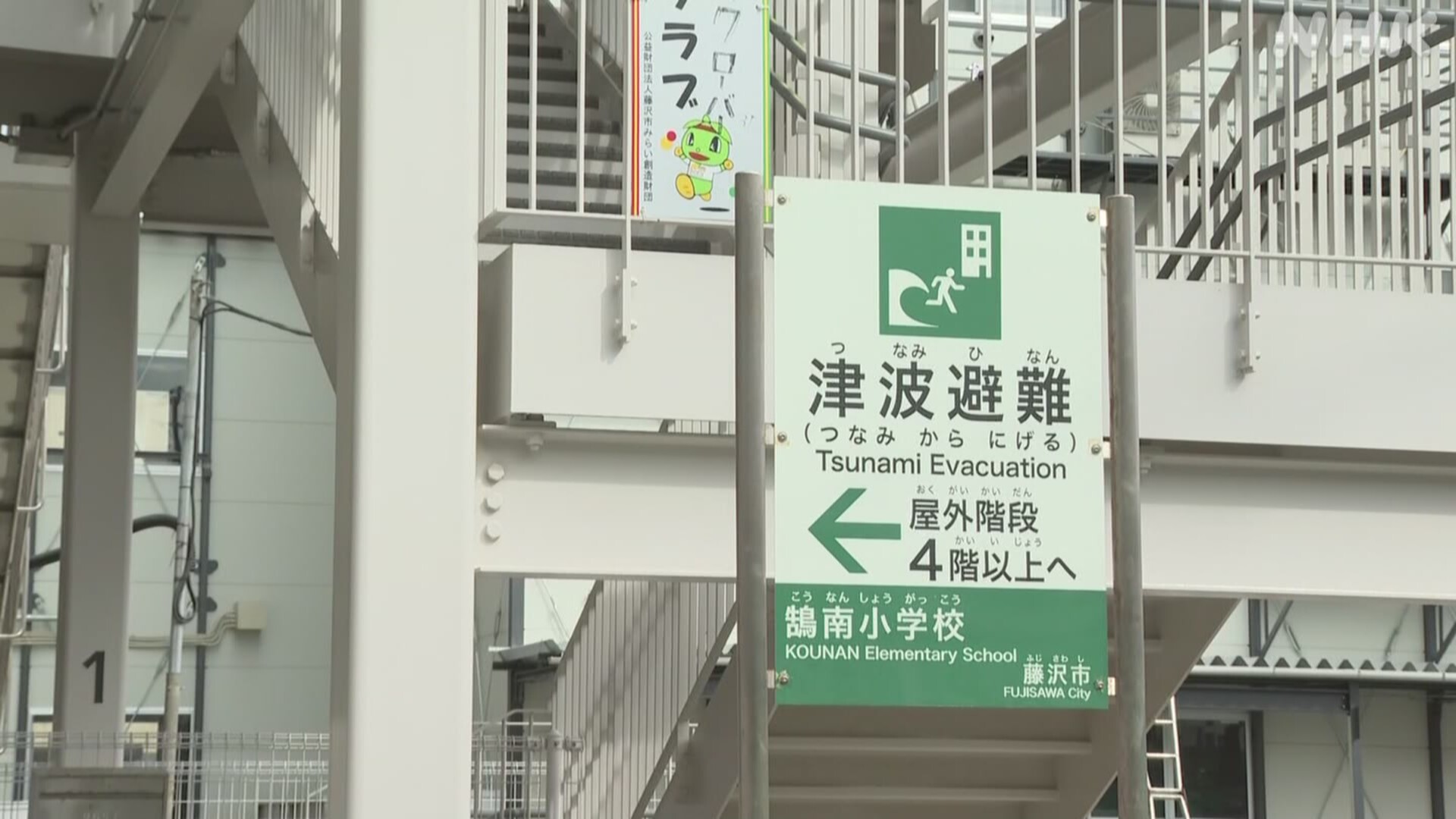

こうした場合へのそなえも進んでいます。津波避難ビルや津波避難タワーという建物です。

こうした場合へのそなえも進んでいます。津波避難ビルや津波避難タワーという建物です。

津波避難ビルは、決められた高さや強さなどのルールを守った建物の中から市区町村が決めます。

津波避難ビルの数は全国で1万5000と、東日本大震災前より8倍の数になっています。(令和3年4月時点)

津波避難ビルの数は全国で1万5000と、東日本大震災前より8倍の数になっています。(令和3年4月時点)

こうした津波避難ビルや津波避難タワーを表す記号はこちら。

海の近くに住んでいる人は見ることが多いかもしれません。

でも、海の近くに住んでいなくても、旅行に行った時に津波が起きるおそれもあります。

万が一にそなえて、覚えておいてください。

でも、海の近くに住んでいなくても、旅行に行った時に津波が起きるおそれもあります。

万が一にそなえて、覚えておいてください。

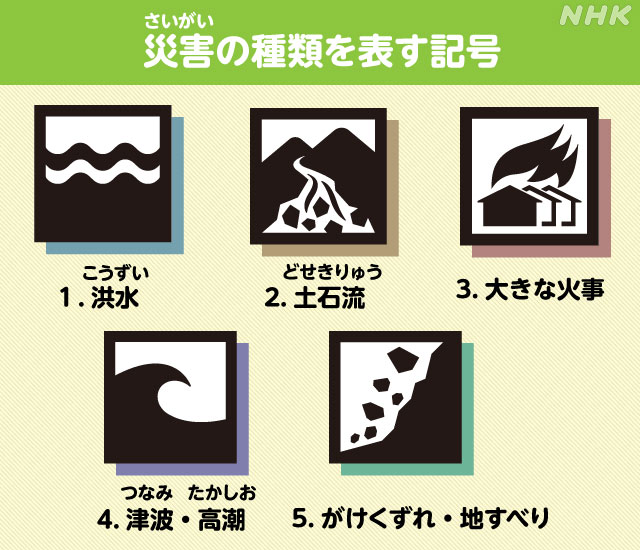

災害の種類を表す記号も

災害の種類を表す記号もあります。

1.洪水

2.土石流(どせきりゅう)

3.大きな火事

4.津波や高潮(たかしお)

5.がけくずれ・地すべり

2.土石流(どせきりゅう)

3.大きな火事

4.津波や高潮(たかしお)

5.がけくずれ・地すべり

この記号は、「避難場所」や「避難所」を伝える時にも使われることがあります。

どんな災害の時ににげていい場所か、記号で教えるためです。

どんな災害の時ににげていい場所か、記号で教えるためです。

これは東京・多摩市の多摩第一小学校に実際に表示されている記号です。

火事の記号の横に○がついています。

しかし、「がけくずれ・地すべり」「土石流」「洪水」の横には×がついています。

つまり、火事の時ににげるための場所で、大雨の時ににげる場所ではないということがわかります。

火事の記号の横に○がついています。

しかし、「がけくずれ・地すべり」「土石流」「洪水」の横には×がついています。

つまり、火事の時ににげるための場所で、大雨の時ににげる場所ではないということがわかります。

クイズでおさらい

さて、最後にもう一度クイズです。

この記事で記号の意味がわかりましたか?でも、記号の意味をわかっていても、それがどこにあるのか知らなければ、もし災害が起きたときににげる場所がわからなくてこまってしまいますよね。

ぜひ、休みの日などに家や学校の近くでこの記号をさがしてみてください。

見つけることができたら家族や友達、まわりの人にも教えて、災害にそなえてくださいね。

ぜひ、休みの日などに家や学校の近くでこの記号をさがしてみてください。

見つけることができたら家族や友達、まわりの人にも教えて、災害にそなえてくださいね。

津波からの避難についてはこちらの動画も。

NHK for School