再生可能エネルギーに“待った” その背景は

“地球にも人にも優しい”と言われる「再生可能エネルギー」。

いま各地で“待った”がかかっていることを知っていますか?

去年以降、全国各地で大規模な風力発電の計画が住民の反対で相次いで撤回や見直しになりました。

いったい何が起きているのか、宮城の現場からの報告です。

(仙台放送局記者 内山太介)

いま各地で“待った”がかかっていることを知っていますか?

去年以降、全国各地で大規模な風力発電の計画が住民の反対で相次いで撤回や見直しになりました。

いったい何が起きているのか、宮城の現場からの報告です。

(仙台放送局記者 内山太介)

風力発電が150基!住民の衝撃

まず取材に向かったのは、1月に風力発電の計画見直しが決まった宮城県大崎市です。

建設予定地が見える河川敷で説明してくれたのは計画に反対する住民団体の加賀浩嗣さんです。

加賀さんは豊かな自然にひかれて8年前、東京から宮城に移り住んできました。

建設予定地が見える河川敷で説明してくれたのは計画に反対する住民団体の加賀浩嗣さんです。

加賀さんは豊かな自然にひかれて8年前、東京から宮城に移り住んできました。

加賀浩嗣さん

「あそこで白鳥が飛んでいますね。もっと早い時間ならガンの群れもよく見えますよ」

「あそこで白鳥が飛んでいますね。もっと早い時間ならガンの群れもよく見えますよ」

ここで計画されていた風車の数は24基。

周辺にはほかにも風力発電計画があり、すべてあわせると150基以上が建設予定であることがわかりました。

周辺にはほかにも風力発電計画があり、すべてあわせると150基以上が建設予定であることがわかりました。

この数を知ったとき、加賀さんは驚きを隠せなかったといいます。

加賀さん

「ぞっとしました。数が数だけに、風車に囲まれた暮らしになるんじゃないかと」

「ぞっとしました。数が数だけに、風車に囲まれた暮らしになるんじゃないかと」

建設予定地の近くには多くの渡り鳥が集まる湿地があり、貴重な生態系への影響も懸念しています。

これに対する事業者の説明は十分でなかったといいます。

加賀浩嗣さん

「風力発電施設に鳥が当たって死んでしまうというのは避けたいのです。事業者が環境のためにやりたいという熱意を感じれば心を開けるがそういう印象はありません。外部から来た余計な再エネはこの地域には必要ありません」

「風力発電施設に鳥が当たって死んでしまうというのは避けたいのです。事業者が環境のためにやりたいという熱意を感じれば心を開けるがそういう印象はありません。外部から来た余計な再エネはこの地域には必要ありません」

事業者の“誤算”

一方、計画を見直すことになった事業者はこの事態をどう受け止めているのでしょうか。

オフィスがある札幌に向かいました。

オフィスがある札幌に向かいました。

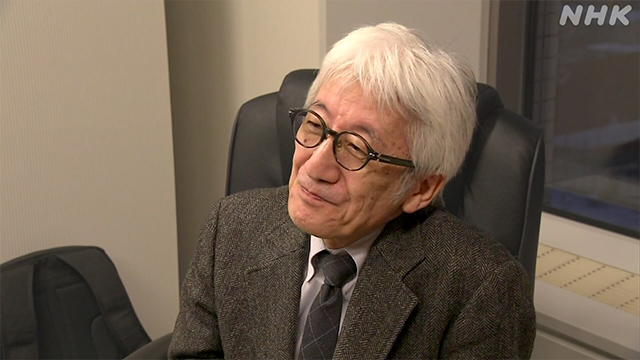

社長の鈴木亨さんです。

現在、全国で45基の風力発電施設を建設・運営しています。

現在、全国で45基の風力発電施設を建設・運営しています。

風力発電の運営会社 鈴木亨社長

「どういう風にこの地域を盛り上げていくか考える流れでこれまでやってきました」

「どういう風にこの地域を盛り上げていくか考える流れでこれまでやってきました」

合い言葉は「地域との共生」。

地域の理解が欠かせないと説明にも力を入れてきました。

地域の理解が欠かせないと説明にも力を入れてきました。

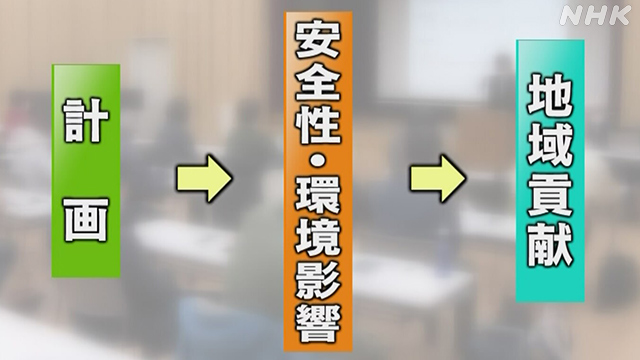

まず計画の概要を伝えた後、安全性や環境への影響を説明。

最後に、会社の地域貢献について伝えてきました。

中には市民から出資を募り、発電で得た利益を住民に還元している施設もあります。

最後に、会社の地域貢献について伝えてきました。

中には市民から出資を募り、発電で得た利益を住民に還元している施設もあります。

今回の計画でも3年前から大小あわせて26回説明会を開催。

しかし、地域貢献の話をする前に反対の意見が続出し、計画の見直しを余儀なくされたのです。

しかし、地域貢献の話をする前に反対の意見が続出し、計画の見直しを余儀なくされたのです。

鈴木社長

「正直予想していませんでした。今まで経験したことのなかった空気といいますか。これまでとちょっと違ったっていうのは正直ありました」

「正直予想していませんでした。今まで経験したことのなかった空気といいますか。これまでとちょっと違ったっていうのは正直ありました」

いったい何が問題だったのか。

今、これまでのプロセスを検証しています。

今、これまでのプロセスを検証しています。

鈴木社長

「渡りのルートの中にあり(渡り鳥への)懸念は当然という気も」

「渡りのルートの中にあり(渡り鳥への)懸念は当然という気も」

担当者

「地元貢献の話をどこですればよかったのか」

「地元貢献の話をどこですればよかったのか」

担当者

「この事業者が言っていることが本当だよね、信用していいのか。理解することと、信頼することは違うと思うんですよね」

「この事業者が言っていることが本当だよね、信用していいのか。理解することと、信頼することは違うと思うんですよね」

再生可能エネルギーが地域に何をもたらすのか。

これまでになかった住民の意識の変化を感じています。

これまでになかった住民の意識の変化を感じています。

鈴木社長

「最初からこの取り組みの意義とか、あるいはこの地域社会にとってどんなメリットがあるのかとか、そういったことをもう少し早い段階から皆さんと議論していくということが改めて必要だと思いましたので、今後の教訓にしていきたい」

「最初からこの取り組みの意義とか、あるいはこの地域社会にとってどんなメリットがあるのかとか、そういったことをもう少し早い段階から皆さんと議論していくということが改めて必要だと思いましたので、今後の教訓にしていきたい」

専門家 “住民と事業者の合意形成が大きな課題に”

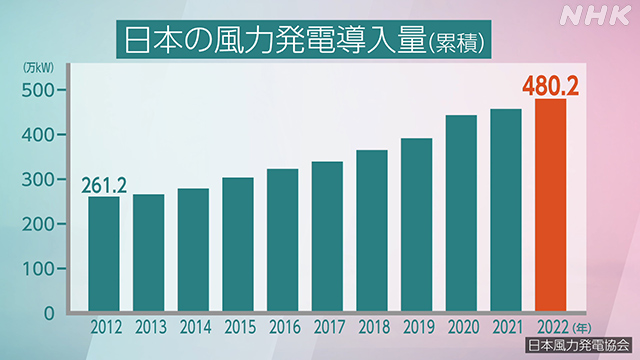

国のエネルギー基本計画で示された電源構成では、2030年度には再生可能エネルギーの比率を現在の2倍近い36%から38%程度とする目標を掲げています。

こうした方針を受け、風力発電の導入量もこの10年で2倍近くに増えました。

こうした方針を受け、風力発電の導入量もこの10年で2倍近くに増えました。

一方、今回紹介した宮城以外にも、青森や三重などでも風力発電計画が撤回・見直しを迫られるケースが相次いでいます。

その背景について、再生可能エネルギーと地域の関わりに詳しい専門家は、風力発電の増加に伴って、人々の暮らしに身近な場所にも建設されるケースが増えていることを指摘しています。

その背景について、再生可能エネルギーと地域の関わりに詳しい専門家は、風力発電の増加に伴って、人々の暮らしに身近な場所にも建設されるケースが増えていることを指摘しています。

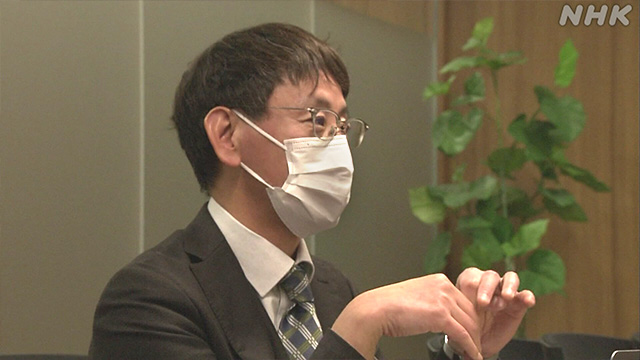

京都大学経済研究所 廣木雅史特定准教授

「日本の国土の中で風況がよくて、自然環境的・景観的な面で影響が少ない。『開発すべきところ』は結構開発されてきていて、残りはそんなに多くないんじゃないかとみている。地域にとってみると、景観がいいところとか、自然環境がいいところなどで(風力発電施設を)作るような計画が出てきているというのは確かにある」

「日本の国土の中で風況がよくて、自然環境的・景観的な面で影響が少ない。『開発すべきところ』は結構開発されてきていて、残りはそんなに多くないんじゃないかとみている。地域にとってみると、景観がいいところとか、自然環境がいいところなどで(風力発電施設を)作るような計画が出てきているというのは確かにある」

廣木特定准教授は「今後も再生可能エネルギーの必要性は変わらない」とした上で、地域住民と事業者それぞれが“地域の資源”として再生可能エネルギーをどう生かしていくか、具体的に考えることが必要だと話しています。

廣木特定准教授

「観光地としての価値を損なうとか、環境を損なうとか、デメリットが目に付くようになってきた。一方、それに対する地元のメリットって何だろうということが、いま進められている計画にはなかなか見えていない。お金だけではないような、例えば企業が持っているノウハウ・リソースを有効に使って、地域のために何ができるのか事業者が考えていくことがもっとあっていい。合意形成というのは大変だと思うが、地域の将来を決める話なので、住民の間で再生可能エネルギーをどう活用していくかを考えるのも必要だ」

「観光地としての価値を損なうとか、環境を損なうとか、デメリットが目に付くようになってきた。一方、それに対する地元のメリットって何だろうということが、いま進められている計画にはなかなか見えていない。お金だけではないような、例えば企業が持っているノウハウ・リソースを有効に使って、地域のために何ができるのか事業者が考えていくことがもっとあっていい。合意形成というのは大変だと思うが、地域の将来を決める話なので、住民の間で再生可能エネルギーをどう活用していくかを考えるのも必要だ」

取材後記

原発事故が突きつけたエネルギーの転換。

再生可能エネルギーの推進と自然環境の保全、そしてくらしとのバランスをどう図っていくのか、事業者と住民、そして自治体がこれまで以上に真剣に考えていく必要があると感じました。

いまや人間の営みと切り離せないエネルギーの将来を私たちはどうしていくのか、これからも取材を続けていきます。

再生可能エネルギーの推進と自然環境の保全、そしてくらしとのバランスをどう図っていくのか、事業者と住民、そして自治体がこれまで以上に真剣に考えていく必要があると感じました。

いまや人間の営みと切り離せないエネルギーの将来を私たちはどうしていくのか、これからも取材を続けていきます。

仙台放送局記者

内山太介

1996年入局

科学文化部や福井・新潟局などをへて現所属

原発などエネルギー問題を長く取材

内山太介

1996年入局

科学文化部や福井・新潟局などをへて現所属

原発などエネルギー問題を長く取材