新たな選択肢の学校“オルタナティブスクール”とは

“オルタナティブスクール“と呼ばれる学校をご存じですか?

一般的な公立や私立の学校とは異なる「新たな選択肢の学校」として、近年注目が集まっています。どのような教育を目指しているのでしょうか。熊本市に6年前に設立されたオルタナティブスクールに3か月密着しました。

(熊本放送局ディレクター 大窪孝浩)

一般的な公立や私立の学校とは異なる「新たな選択肢の学校」として、近年注目が集まっています。どのような教育を目指しているのでしょうか。熊本市に6年前に設立されたオルタナティブスクールに3か月密着しました。

(熊本放送局ディレクター 大窪孝浩)

次第に体が拒否反応

小学4年生の村田新太くん。

人前に立つことが大好きな、元気いっぱいな男の子です。

人前に立つことが大好きな、元気いっぱいな男の子です。

でも、1年生で入学した地元の小学校には、馴染めませんでした。

マイペースな新太くんは、周りと歩調を合わせることができず、苦しんだといいます。

マイペースな新太くんは、周りと歩調を合わせることができず、苦しんだといいます。

新太くん

「先生が全部指示して、その指示どおりに動かないと怒られる。授業中動いてはだめ。人がしゃべっているときにしゃべってはだめ」

「先生が全部指示して、その指示どおりに動かないと怒られる。授業中動いてはだめ。人がしゃべっているときにしゃべってはだめ」

次第に体が拒否反応を示すようになったといいます。

智美さん

「学校にいる間は誰かに注意されていた。居心地悪かっただろうな。顔色が真っ白なんですよ、もう終わり!みたいな感じで。でも、家に帰ったら超元気に飛びはねてるから、これは体の問題じゃないな、心の問題だなと感じて」

「学校にいる間は誰かに注意されていた。居心地悪かっただろうな。顔色が真っ白なんですよ、もう終わり!みたいな感じで。でも、家に帰ったら超元気に飛びはねてるから、これは体の問題じゃないな、心の問題だなと感じて」

このままでは不登校になると心配した両親は、新太くんを別の学校に通わせることにしました。

両親が選んだのが、熊本市に6年前に設立された「ウイングスクール」。

豊かな自然が残り、熊本市民の憩いの場として親しまれている、江津湖の近くにあります。

両親が選んだのが、熊本市に6年前に設立された「ウイングスクール」。

豊かな自然が残り、熊本市民の憩いの場として親しまれている、江津湖の近くにあります。

校舎は民家として使われていた建物などを利用。

およそ70人の小・中学生が通っています。

中には、福岡県久留米市など県外から、2時間ほどかけて毎日高速バスで通う子どももいます。

およそ70人の小・中学生が通っています。

中には、福岡県久留米市など県外から、2時間ほどかけて毎日高速バスで通う子どももいます。

オルタナティブスクール

「ウイングスクール」はオルタナティブスクールの1つ、日本語に訳すと「新しい選択肢の学校」です。

はっきりした定義はありませんが、現在の公教育(公立学校や私立学校)とは異なる、独自の教育理念・方針により運営されている学校の総称で、フリースクールなども含まれます。

オルタナティブスクールは九州だけで見ても2023年1月の時点で、およそ100校。

その多くは無認可で、卒業資格を得ることができないため、子どもたちは、近所の公立学校などに籍を置いています。

はっきりした定義はありませんが、現在の公教育(公立学校や私立学校)とは異なる、独自の教育理念・方針により運営されている学校の総称で、フリースクールなども含まれます。

オルタナティブスクールは九州だけで見ても2023年1月の時点で、およそ100校。

その多くは無認可で、卒業資格を得ることができないため、子どもたちは、近所の公立学校などに籍を置いています。

ウイングスクールの場合、子供の出席状況や学習状況などを定期的に学校に報告することで出席扱いとなり、義務教育を修了したことになります。

ここでの成績をそのまま学校での成績とする取り組みも始まっています。

ここでの成績をそのまま学校での成績とする取り組みも始まっています。

結果よりプロセスを大事に

ウイングスクールで大切にされているのが、自分がやりたいことに取り組み、発表する「プロジェクト型学習」です。

村田新太くんが取り組んでいるのが、自作のシナリオで映画を作る「映画プロジェクト」

宇宙の征服をもくろむ主人公が、地球をはじめとする惑星を訪れ、出会った人とふれあううちに心変わりするというストーリー。

村田新太くんが取り組んでいるのが、自作のシナリオで映画を作る「映画プロジェクト」

宇宙の征服をもくろむ主人公が、地球をはじめとする惑星を訪れ、出会った人とふれあううちに心変わりするというストーリー。

同級生の本田悠鷹(ゆたか)くんと一緒にタブレット端末を使って、撮影から複雑な編集、映像合成まで自分たちで手がけます。

撮影がなかなか進みませんが、先生たちは見守りに徹しています。

撮影がなかなか進みませんが、先生たちは見守りに徹しています。

森屋さん

「プロジェクト型学習は、結果よりも、そのプロセスを大事にする学習。映画が完成した、しなかったではなく、彼らが自分たちでつかんだという、そういう感覚を得ることの方がすごく重要だなと思っています。こちら側がリードして、結果成功したとしても、やらされたという感覚が残ってしまうと、それは十分な学びにはつながらない」

「プロジェクト型学習は、結果よりも、そのプロセスを大事にする学習。映画が完成した、しなかったではなく、彼らが自分たちでつかんだという、そういう感覚を得ることの方がすごく重要だなと思っています。こちら側がリードして、結果成功したとしても、やらされたという感覚が残ってしまうと、それは十分な学びにはつながらない」

実は、悠鷹(ゆたか)くんは同年代の子どもと比べて成長がゆっくりだったため、自分のペースで勉強することのできるウイングスクールを選んだといいます。

ウイングスクールに入ってからは、少しずつ自信をつけ、今では意欲的に様々なことに挑戦しています。

ウイングスクールに入ってからは、少しずつ自信をつけ、今では意欲的に様々なことに挑戦しています。

悠馬さん

「悠鷹はゆっくり成長するタイプ。(今は)いろんなことに対して自信満々。自分は何でもできると、自分の可能性を無条件に信じられている。それが親として嬉しい」

「悠鷹はゆっくり成長するタイプ。(今は)いろんなことに対して自信満々。自分は何でもできると、自分の可能性を無条件に信じられている。それが親として嬉しい」

熱中すると、周りが見えなくなりがちな新太くんと、マイペースで、自分の意見を人に伝えるのが苦手な悠鷹くん。

性格が正反対の二人ですが、プロジェクトに向き合ううちに、意見をしっかりぶつけ合うようになっていったと言います。

性格が正反対の二人ですが、プロジェクトに向き合ううちに、意見をしっかりぶつけ合うようになっていったと言います。

ほかにも、コーヒーを通してコミュニケーションを楽しむ「コーヒープロジェクト」や近所に生える植物をおいしく食べる「薬草プロジェクト」など子どもが自分たちでテーマを設定し、週に2回、午後の時間を使って、思い思いに追求しています。

学校だけが教育じゃない

ウイングスクール校長 田上善浩さん

「同じ学年の子どもたちの中で、(成長が)早い遅いとか、ちゃんとできる、できないとか、変わってる、変わってないとか、特別視されてばかにされたり、傷つき体験を負わされやすい」

「同じ学年の子どもたちの中で、(成長が)早い遅いとか、ちゃんとできる、できないとか、変わってる、変わってないとか、特別視されてばかにされたり、傷つき体験を負わされやすい」

こう話すのは、ウイングスクールの校長で、設立者の“善さん”こと田上善浩さん。

公立中学校で30年近く教師を続けてきました。

公立中学校で30年近く教師を続けてきました。

日本の学校では、みんなと同じことを、同じようにやることを求められがち。

周りに合わせることに疲れたり、合わせることができない自分に傷ついたりして、いつの間にか学校が楽しい場所でなくなってしまう子どもが少なくないといいます。

学校生活で負った心の傷やトラウマが学校に行けなくなる原因の一つと考えています。

周りに合わせることに疲れたり、合わせることができない自分に傷ついたりして、いつの間にか学校が楽しい場所でなくなってしまう子どもが少なくないといいます。

学校生活で負った心の傷やトラウマが学校に行けなくなる原因の一つと考えています。

田上さん

「客が来ないレストランは、味が悪かったり、雰囲気が悪かったりとレストランに理由があり、客のせいにしない。子どもが学校に来られなくなるのは学校側のサービスがあっていないから」

「客が来ないレストランは、味が悪かったり、雰囲気が悪かったりとレストランに理由があり、客のせいにしない。子どもが学校に来られなくなるのは学校側のサービスがあっていないから」

熊本市とも連携を積極的に進めています。

熊本市 遠藤教育長

「無理して学校に行った結果、今も幸せじゃないし、将来にも役に立たないというんだったらそれは何の意味もない。今の学校だけが教育じゃない。それはやっぱり認めていかないと、一人ひとりの子どもにとっての最善の利益というものを実現していくことはできない」

「無理して学校に行った結果、今も幸せじゃないし、将来にも役に立たないというんだったらそれは何の意味もない。今の学校だけが教育じゃない。それはやっぱり認めていかないと、一人ひとりの子どもにとっての最善の利益というものを実現していくことはできない」

運営の課題も

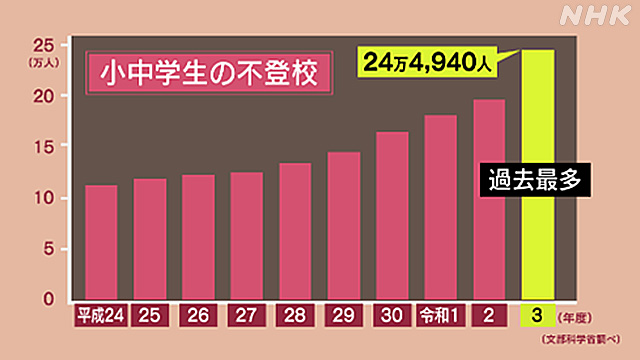

オルタナティブスクールが注目される背景には不登校の子どもの増加があります。

文部科学省によると、年間30日以上学校を欠席した「不登校」の小・中学生は去年、過去最多の25万人に迫りました。

文部科学省によると、年間30日以上学校を欠席した「不登校」の小・中学生は去年、過去最多の25万人に迫りました。

こうした状況を受けて国は、不登校の子どもを無理に学校に戻すのではなく、多様な教育の選択を認める方針に転換しました。

一方で課題もあります。

オルタナティブスクールの多くは無認可で、公的な援助がないため、運営資金の大部分を授業料に頼らざるを得ません。

東京都や福岡県など一部の自治体では補助が得られるようになっていますが、多くの自治体では月に数万円の負担が生じるため、誰もが簡単に選択できるとは言えないのが実情です。

一方で課題もあります。

オルタナティブスクールの多くは無認可で、公的な援助がないため、運営資金の大部分を授業料に頼らざるを得ません。

東京都や福岡県など一部の自治体では補助が得られるようになっていますが、多くの自治体では月に数万円の負担が生じるため、誰もが簡単に選択できるとは言えないのが実情です。

成長の芽を信じて待つ

3か月の密着取材を終えて、いつの時代も子どもは大きな可能性を秘めた存在だということを感じました。

一方で、社会がかつて無いほど急速に変化しているのに、学校が変わるスピードはあまりにゆっくりです。

成長の芽を信じて待つ。

その大切さを1人の父親として改めて噛みしめました。

一方で、社会がかつて無いほど急速に変化しているのに、学校が変わるスピードはあまりにゆっくりです。

成長の芽を信じて待つ。

その大切さを1人の父親として改めて噛みしめました。

熊本放送局ディレクター

大窪孝浩

2005年入局

熊本局、科学環境番組部、NEP自然科学番組部を経て、2018年より現職

「ダーウィンが来た!」「NHKスペシャル」などで自然・科学番組を中心に制作してきた

大窪孝浩

2005年入局

熊本局、科学環境番組部、NEP自然科学番組部を経て、2018年より現職

「ダーウィンが来た!」「NHKスペシャル」などで自然・科学番組を中心に制作してきた