世界2位の中国EVメーカーが日本上陸

「大変な脅威だ。日本もこれからは安定した市場ではなく、海外メーカーにやられる可能性が大いにある」

日本の大手自動車メーカーの経営幹部のことばだ。“脅威”とは、日本の乗用車市場に参入した中国最大手のEV(電気自動車)メーカー「BYD」を指す。

日本での知名度は低いが、EVの販売台数でアメリカのテスラに次ぐ世界2位だ。日本市場への参入の狙いと戦略に迫った。

(経済部記者 當眞大気 山根力 榎嶋愛理)

日本の大手自動車メーカーの経営幹部のことばだ。“脅威”とは、日本の乗用車市場に参入した中国最大手のEV(電気自動車)メーカー「BYD」を指す。

日本での知名度は低いが、EVの販売台数でアメリカのテスラに次ぐ世界2位だ。日本市場への参入の狙いと戦略に迫った。

(経済部記者 當眞大気 山根力 榎嶋愛理)

テスラを猛追 世界2位の中国EVメーカーが日本上陸

BYDが日本参入の第1弾として1月末に発売したのはSUV=多目的スポーツ車タイプのEV。

1回の充電で走行できる距離はおよそ480キロで、価格は440万円とした。

車のサイズや走行距離で競合する日本メーカーのEVよりも100万円ほど安い。

EV普及を後押しする国の補助金を使えば、さらに価格は下がる。

車の周囲の状況をカメラで認識するシステムや自動ブレーキなど最新の安全技術もオプションではなく、標準装備で搭載されている。

1回の充電で走行できる距離はおよそ480キロで、価格は440万円とした。

車のサイズや走行距離で競合する日本メーカーのEVよりも100万円ほど安い。

EV普及を後押しする国の補助金を使えば、さらに価格は下がる。

車の周囲の状況をカメラで認識するシステムや自動ブレーキなど最新の安全技術もオプションではなく、標準装備で搭載されている。

海外では中国、オーストラリアなどで販売され、去年は20万台余りが売れた。

会社は、年内に小型車とセダンタイプのEVも投入する計画で、この3つのEVで日本市場を攻略する。

中国製のEVがどれほどのものか、私も試しに乗ってみた。

EVならではの静かさはもちろん、加速の反応も悪くない。

声をかけると車の窓を開け閉めできる音声認識の機能には少し驚いた。

試乗会も取材し、来場客にも話を聞いたが、前向きな反応が多かったのが印象的だった。

会社は、年内に小型車とセダンタイプのEVも投入する計画で、この3つのEVで日本市場を攻略する。

中国製のEVがどれほどのものか、私も試しに乗ってみた。

EVならではの静かさはもちろん、加速の反応も悪くない。

声をかけると車の窓を開け閉めできる音声認識の機能には少し驚いた。

試乗会も取材し、来場客にも話を聞いたが、前向きな反応が多かったのが印象的だった。

ある男性は「ほかのメーカーのEVも試乗したことがあるが、これくらいの価格であれば最低限、欲しいと考える性能や静粛性を満たしているのはすごいと思う。今後の世の中の評価などを見て買うかどうか考えたい」と話していた。

「大変な脅威」と言っていた日本メーカーの経営幹部のことばが頭をよぎった。

「大変な脅威」と言っていた日本メーカーの経営幹部のことばが頭をよぎった。

EVシフトで激変 自動車業界の勢力図

脱炭素への対応としてEVシフトが進む中、自動車産業の勢力図も変わろうとしている。

もちろん、エンジン車を含めれば、世界の新車販売で上位に名を連ねるのは、いまも従来の自動車メーカーだ。

もちろん、エンジン車を含めれば、世界の新車販売で上位に名を連ねるのは、いまも従来の自動車メーカーだ。

去年の販売トップはトヨタ自動車の1048万台、2位がフォルクスワーゲングループの826万台、3位が韓国のヒョンデグループの684万台となっている(前年3位の日産自動車、ルノー、三菱自動車の3社連合は615万台)。

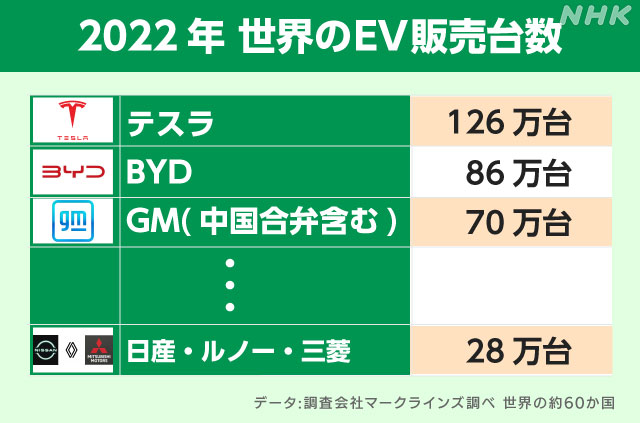

しかし、EVの販売に限れば、トッププレーヤーの顔ぶれは一変する。

1位はアメリカのテスラで、2位がBYD、3位がアメリカのGM=ゼネラルモーターズ(中国の合弁ブランド含む)だ。

それにフォルクスワーゲンなどが続き、日本勢ではようやく7位に日産などの3社連合が入る。

1位はアメリカのテスラで、2位がBYD、3位がアメリカのGM=ゼネラルモーターズ(中国の合弁ブランド含む)だ。

それにフォルクスワーゲンなどが続き、日本勢ではようやく7位に日産などの3社連合が入る。

バッテリーメーカーとして創業

EVの分野で存在感を高めているBYDとはいったいどんなメーカーなのか。

もともとは1995年にバッテリーメーカーとして中国で創業し、2003年に自動車事業に参入した新興メーカーだ。

EVを推進する中国政府の後押しもあって、急速に販売を伸ばしてきた。

もともとは1995年にバッテリーメーカーとして中国で創業し、2003年に自動車事業に参入した新興メーカーだ。

EVを推進する中国政府の後押しもあって、急速に販売を伸ばしてきた。

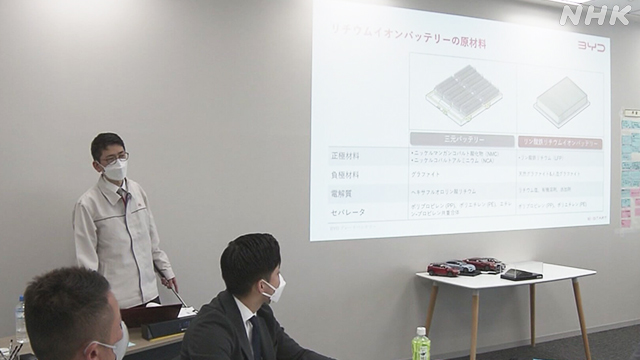

強みとするのが祖業のバッテリー関連の技術力で、希少金属の使用を抑えたバッテリーを独自開発し、自前で生産することでコストを削減。

性能面でも一定の評価を受け、中国ではトヨタとEVの研究開発で協力関係にある。

トヨタが去年、中国で発表した新型EVにはBYDのバッテリーが採用された。

性能面でも一定の評価を受け、中国ではトヨタとEVの研究開発で協力関係にある。

トヨタが去年、中国で発表した新型EVにはBYDのバッテリーが採用された。

また、日本車がおよそ9割のシェアを持つ東南アジアのタイにもEVの新工場を建設し、勢いがあるメーカーだ。

日本上陸 課題は認知度不足

海外で実績を積み重ねたこのメーカーは今回、日本市場にねらいを定めた。

ただし、日本で販売を伸ばすには実際のところ、課題もある。

1つはブランドイメージの向上だ。

今でこそ、日本でも家電製品などで中国製は珍しくないが、クルマとなると日本車やドイツ車の方が知名度、ブランド力とも圧倒的だ。

日本市場の攻略を担うキーマンもそのことを率直に認める。

ただし、日本で販売を伸ばすには実際のところ、課題もある。

1つはブランドイメージの向上だ。

今でこそ、日本でも家電製品などで中国製は珍しくないが、クルマとなると日本車やドイツ車の方が知名度、ブランド力とも圧倒的だ。

日本市場の攻略を担うキーマンもそのことを率直に認める。

東福寺社長

「日本では、BYDと聞いても何の会社だか全く想像もつかない人が多いというのが現実だと思う。私も年代的には国産車とヨーロッパ車が2大ブランドで、他はある意味ちょっと想定外というような世代でもある」

「日本では、BYDと聞いても何の会社だか全く想像もつかない人が多いというのが現実だと思う。私も年代的には国産車とヨーロッパ車が2大ブランドで、他はある意味ちょっと想定外というような世代でもある」

全国に販売網構築

そこで力を入れるのが販売網の整備だ。

3年後には全国100か所以上に店舗を構える計画で、日本での販売経験が豊富な輸入車ディーラーなどと提携する。

日本メーカーのディーラーと同じように車の販売からアフターサービスまできめ細かく手がけ、地道に知名度の向上と顧客の信頼獲得を図る戦略だ。

販売責任者向けの研修も行っている。

3年後には全国100か所以上に店舗を構える計画で、日本での販売経験が豊富な輸入車ディーラーなどと提携する。

日本メーカーのディーラーと同じように車の販売からアフターサービスまできめ細かく手がけ、地道に知名度の向上と顧客の信頼獲得を図る戦略だ。

販売責任者向けの研修も行っている。

都内店舗の店長予定者

「顧客には“安かろう悪かろう”というような、中国製品に対するネガティブイメージというのはどうしてもあると思うが、今回の研修で品質の高さをしっかり教えてもらったので、自信をもって伝えていきたい」

「顧客には“安かろう悪かろう”というような、中国製品に対するネガティブイメージというのはどうしてもあると思うが、今回の研修で品質の高さをしっかり教えてもらったので、自信をもって伝えていきたい」

日本参入は世界戦略とリンク

取材を通じて日本参入への本気度が伝わってきた一方、なぜ、ここまで日本に力を入れるのか、疑問にも思った。

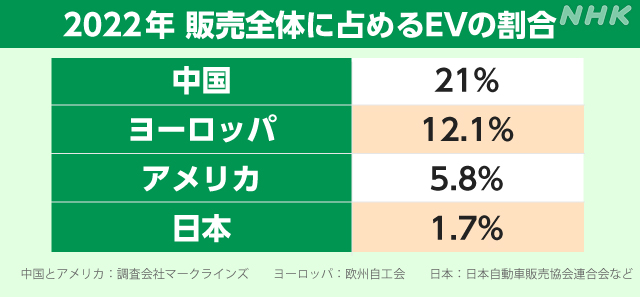

日本でもEVの販売台数は増えてはいるものの、充電インフラの不足などが要因となり、EVシフトが加速する海外市場との規模の差は歴然だからだ。

日本でもEVの販売台数は増えてはいるものの、充電インフラの不足などが要因となり、EVシフトが加速する海外市場との規模の差は歴然だからだ。

乗用車の新車販売に占めるEVの割合は、中国が21%、ヨーロッパが12.1%、アメリカも5.8%といずれも日本の1.7%を大きく上回る(中国とアメリカ:調査会社マークラインズ・ヨーロッパ:欧州自工会・日本:日本自動車販売協会連合会など)。

市場の成長を見越した先行投資のほかに狙いはないのか、率直に疑問をぶつけたところ、販売のキーマンは、日本市場は会社の世界戦略上も特別な位置づけにあると明かした。

BYDオートジャパン 東福寺厚樹社長

「日本市場で認められれば非常に大きな勲章にもなるし、高品質の証明にもなる。中国の本社からも常に5人から10人くらいがこちらの事務所に来て、日本のやり方を勉強している。日本の厳しいお客様に対応できるだけのビジネスモデルができれば、それを1つのひな形として世界でも使っていきたい」

「日本市場で認められれば非常に大きな勲章にもなるし、高品質の証明にもなる。中国の本社からも常に5人から10人くらいがこちらの事務所に来て、日本のやり方を勉強している。日本の厳しいお客様に対応できるだけのビジネスモデルができれば、それを1つのひな形として世界でも使っていきたい」

日本で高い評価が得られれば、東南アジアなど日本メーカーが優勢なほかの市場での評価にもつながると考え、時間をかけてでも浸透を図るねらいだという。

対する日本メーカーの戦略は

これに対し、迎え撃つ日本メーカーはどんな戦略を取るのか。

日本のEV市場でトップシェアの日産を取材した。

今、この会社が力を入れるのが、国内の新車販売のおよそ4割を占め、日本の“国民車”とも言える軽自動車のサイズのEVだ。

日本のEV市場でトップシェアの日産を取材した。

今、この会社が力を入れるのが、国内の新車販売のおよそ4割を占め、日本の“国民車”とも言える軽自動車のサイズのEVだ。

バッテリーのコストがかさみ、ガソリン車に比べて価格が高いことがEVの普及を阻む要因の1つだ。

そこで開発にあたっては、軽自動車の利用者の多くは1日あたりの走行距離が50キロ以下にとどまるというデータに着目。

それを踏まえ、1回の充電で走れる距離を180キロと一般的なEVよりあえて短くした。

バッテリーの搭載量を減らし、グレードによっては販売価格を補助金込みで200万円以下に抑えたことで、去年の販売台数は2万台を超え、国内で最も売れたEVとなった。

この会社では、手の届きやすい軽自動車のEVで市場のすそ野を広げつつ、SUVなどより高価格のEVへと呼び込む戦略だ。

BYDの参入に対し、日産の幹部はこれまでの実績や技術力を強調して自信を示した。

そこで開発にあたっては、軽自動車の利用者の多くは1日あたりの走行距離が50キロ以下にとどまるというデータに着目。

それを踏まえ、1回の充電で走れる距離を180キロと一般的なEVよりあえて短くした。

バッテリーの搭載量を減らし、グレードによっては販売価格を補助金込みで200万円以下に抑えたことで、去年の販売台数は2万台を超え、国内で最も売れたEVとなった。

この会社では、手の届きやすい軽自動車のEVで市場のすそ野を広げつつ、SUVなどより高価格のEVへと呼び込む戦略だ。

BYDの参入に対し、日産の幹部はこれまでの実績や技術力を強調して自信を示した。

遠藤専務執行役員

「海外メーカーが入ってくれば、市場が活性化し、充電ネットワークがさらに普及すると考えているので、非常にポジティブに捉えている。日本では10年あまりにわたってEVを取り扱い、販売面で優位性もあり、商品力も負けていない。今後も日本マーケットでのEVのリーダーの地位を維持していきたい」

「海外メーカーが入ってくれば、市場が活性化し、充電ネットワークがさらに普及すると考えているので、非常にポジティブに捉えている。日本では10年あまりにわたってEVを取り扱い、販売面で優位性もあり、商品力も負けていない。今後も日本マーケットでのEVのリーダーの地位を維持していきたい」

日本のEV市場へのインパクトは?

世界2位のEVメーカーと言えども、日本車への信頼度が高い市場で販売を伸ばすことはそう簡単ではないだろう。

しかし、「大変な脅威」と言った大手自動車メーカーの経営幹部のほかにも、BYDへの危機感を隠さなかった関係者はいた。

将来、日本でも無視できない存在になる可能性は否定できない。

さらに日本市場の成長を見込んでいるのは、BYDだけではない。

しかし、「大変な脅威」と言った大手自動車メーカーの経営幹部のほかにも、BYDへの危機感を隠さなかった関係者はいた。

将来、日本でも無視できない存在になる可能性は否定できない。

さらに日本市場の成長を見込んでいるのは、BYDだけではない。

去年はドイツのメルセデス・ベンツやフォルクスワーゲン、それに韓国のヒョンデなどが相次いで新モデルを投入し、海外メーカーもあわせて1万4000台あまりのEVを販売した。

こうした海外勢に対し、日本メーカーがもし、後れを取ることになれば、日本の経済や雇用をリードしてきた基幹産業を揺るがしかねないのではないか。

その意味で、EVシフトなど変革期を迎える自動車産業の競争を日本メーカーがどう勝ち抜こうとしているのか、しっかりと見極めていきたい。

こうした海外勢に対し、日本メーカーがもし、後れを取ることになれば、日本の経済や雇用をリードしてきた基幹産業を揺るがしかねないのではないか。

その意味で、EVシフトなど変革期を迎える自動車産業の競争を日本メーカーがどう勝ち抜こうとしているのか、しっかりと見極めていきたい。

経済部記者

當眞大気

2013年入局

沖縄局、山口局を経て現所属

當眞大気

2013年入局

沖縄局、山口局を経て現所属

経済部記者

山根力

2007年入局

松江局、神戸局などを経て現所属

山根力

2007年入局

松江局、神戸局などを経て現所属

経済部記者

榎嶋愛理

2017年入局

広島局を経て現所属

榎嶋愛理

2017年入局

広島局を経て現所属