新発見 縄文時代にイネ伝来!?

私たちが主食にしている「お米」。

その歴史は古く、古代に中国大陸から国内に伝わったとされていますが、その時期については諸説あります。

そんな中、独自のアプローチで稲作の起源を解き明かそうという研究が発表されました。

その歴史は古く、古代に中国大陸から国内に伝わったとされていますが、その時期については諸説あります。

そんな中、独自のアプローチで稲作の起源を解き明かそうという研究が発表されました。

稲作にまつわる入試問題

まずは稲作に関する入試問題です。

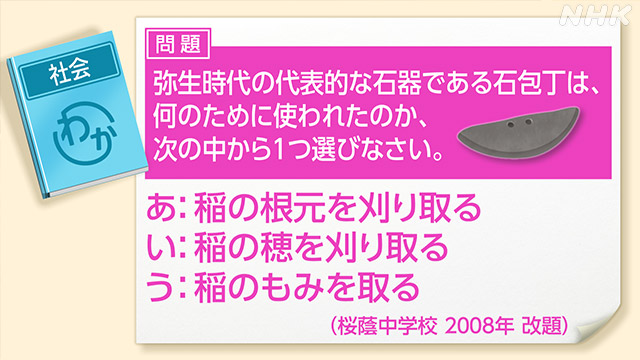

問題。

弥生時代の代表的な石器である石包丁は、何のために使われたのか、次の中から1つ選びなさい。

あ:稲の根元を刈り取る

い:稲の穂を刈り取る

う:稲のもみを取る

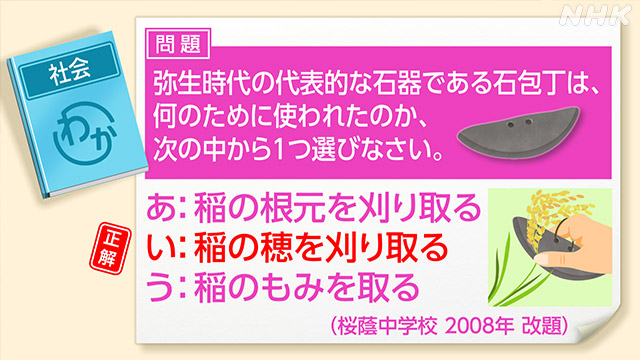

弥生時代の代表的な石器である石包丁は、何のために使われたのか、次の中から1つ選びなさい。

あ:稲の根元を刈り取る

い:稲の穂を刈り取る

う:稲のもみを取る

正解は、「い」です。

石包丁は稲の穂先を刈り取るのに使われました。

石包丁は稲の穂先を刈り取るのに使われました。

まずは日本の古代の歴史をおさらいします。

狩猟採集をして生活していたのが縄文時代、そのあとに始まるのが弥生時代です。

水田を使った稲作が広がった時期とされています。

この稲作は中国大陸から九州北部に渡ってきたと言われています。

実は、このイネが伝わった時期に関する驚きの新発見があったんです。

狩猟採集をして生活していたのが縄文時代、そのあとに始まるのが弥生時代です。

水田を使った稲作が広がった時期とされています。

この稲作は中国大陸から九州北部に渡ってきたと言われています。

実は、このイネが伝わった時期に関する驚きの新発見があったんです。

考古学が専門の熊本大学・小畑弘己さんに話を聞きました。

小畑さん

「アワやイネなどの穀物栽培というのは、弥生時代じゃなくて縄文時代にすでに行われていた」

「アワやイネなどの穀物栽培というのは、弥生時代じゃなくて縄文時代にすでに行われていた」

弥生時代より前にイネが伝わっていた!?

国内では過去にも縄文時代の遺跡からイネが発見されることはありました。

しかし2000年代に詳細な研究が行われると、「後の時代」のイネが縄文時代の遺跡に紛れ込んでいたことなどが判明。

イネの伝来がどの時期か、具体的なことは分からないままでした。

しかし2000年代に詳細な研究が行われると、「後の時代」のイネが縄文時代の遺跡に紛れ込んでいたことなどが判明。

イネの伝来がどの時期か、具体的なことは分からないままでした。

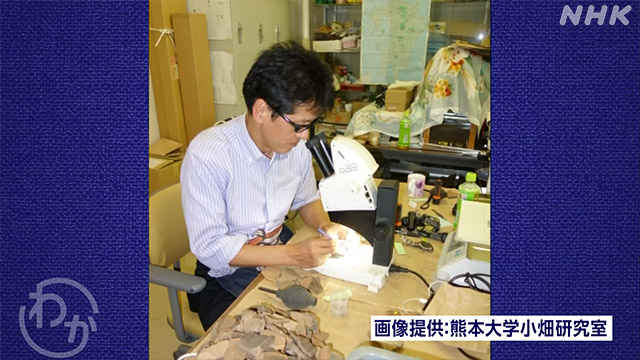

そこで小畑さんは、縄文時代の土器を、粘土の中まで徹底的に調べることにしました。

小畑さん

「土器の表面に残る、当時の種や虫たちのあと、スタンプみたいなものですがそれを探して種類を調べてなかなか見つかりにくいお米やアワを土器片の中から発見しました」

「土器の表面に残る、当時の種や虫たちのあと、スタンプみたいなものですがそれを探して種類を調べてなかなか見つかりにくいお米やアワを土器片の中から発見しました」

小畑さんがまず注目したのは土器の表面。

わずかなくぼみなどをくまなく探して型を取り、穀物の痕跡を調べてデータを集めていきました。

わずかなくぼみなどをくまなく探して型を取り、穀物の痕跡を調べてデータを集めていきました。

表面に痕跡があるということは、土器を作る過程で粘土の中に混じって練り込まれているものもあるのではないかと考えた小畑さん。

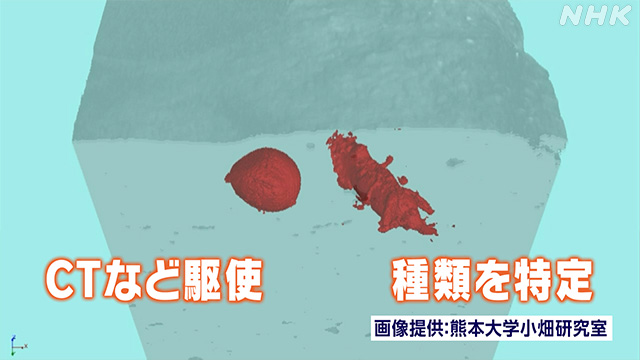

X線やCTなど最新技術を使ってスキャンすると…。

土器の粘土の中から穀物とみられる炭化物が見つかりました。

そして、その炭化物を取り出して分析し、何年前のものか測定しました。

X線やCTなど最新技術を使ってスキャンすると…。

土器の粘土の中から穀物とみられる炭化物が見つかりました。

そして、その炭化物を取り出して分析し、何年前のものか測定しました。

さらに炭化物があった場所をCTなどを使って3D画像に。

どのような形状だったか復元して種類を特定していきます。

どのような形状だったか復元して種類を特定していきます。

今回この方法で縄文時代晩期の土器を調べた結果、粘土に練り込まれた直径1ミリほどのアワの粒、5点を発見。

年代を調べたところ、土器と同じ時期のものと判明しました。

弥生時代早期に始まったと考えられていたイネやアワの栽培が、縄文時代にすでに行われていた可能性が高いことを突き止めたのです。

年代を調べたところ、土器と同じ時期のものと判明しました。

弥生時代早期に始まったと考えられていたイネやアワの栽培が、縄文時代にすでに行われていた可能性が高いことを突き止めたのです。

小畑さん

「弥生時代早期よりも50年から80年古かったということが分かりました。粘土の中に入り込んでいますので、当時のものというのは間違いない」

「弥生時代早期よりも50年から80年古かったということが分かりました。粘土の中に入り込んでいますので、当時のものというのは間違いない」

最新技術を駆使して土器の隅々まで調べた小畑さんの研究により、イネや穀物が伝来した時期が科学的に立証されたのです。

1万点近くの土器を数年かけて調べた地道な研究の成果でした。

1万点近くの土器を数年かけて調べた地道な研究の成果でした。

今、各地の倉庫には、発掘されたまま日の目をみないで保管されている土器がたくさんあります。

小畑さんはそれらに再び注目することで、その価値を復活させる起爆剤になるのではないかと考えています。

小畑さんはそれらに再び注目することで、その価値を復活させる起爆剤になるのではないかと考えています。

小畑さん

「土器は宝物がいっぱい出てくる遺跡だと考えています。“土器を掘る”じゃないですけれども、収蔵庫に眠っている土器を今後たくさん掘り続ければ、今まで分からなかった新しい発見もあるんじゃないかと考えています。収蔵庫の中の土器も全部調べてみようという意気込みで調査をしています」

「土器は宝物がいっぱい出てくる遺跡だと考えています。“土器を掘る”じゃないですけれども、収蔵庫に眠っている土器を今後たくさん掘り続ければ、今まで分からなかった新しい発見もあるんじゃないかと考えています。収蔵庫の中の土器も全部調べてみようという意気込みで調査をしています」

博物館に展示されているような完全な形で土器が見つかることはとてもまれで、小畑さんたちは小さな土器の破片をひとつひとつ詳しく調べているそうです。

そうした破片の中から今回のような大きな発見があるというのは夢がありますよね。

そうした破片の中から今回のような大きな発見があるというのは夢がありますよね。

「週刊まるわかりニュース」(日曜日午前8時25分放送)の「ミガケ、好奇心!」では、毎週、入学試験で出された時事問題などを題材にニュースを掘り下げます。

「なぜ?」、実は知りたい「そもそも」を一緒に考えていきましょう。

コーナーのホームページでは、これまでのおさらいもできます。

下のリンクからぜひご覧ください。

「なぜ?」、実は知りたい「そもそも」を一緒に考えていきましょう。

コーナーのホームページでは、これまでのおさらいもできます。

下のリンクからぜひご覧ください。