メタバースを面白がる!世界の渡辺謙、養老先生に聞く

「メタバースは強敵だと思っているんです」

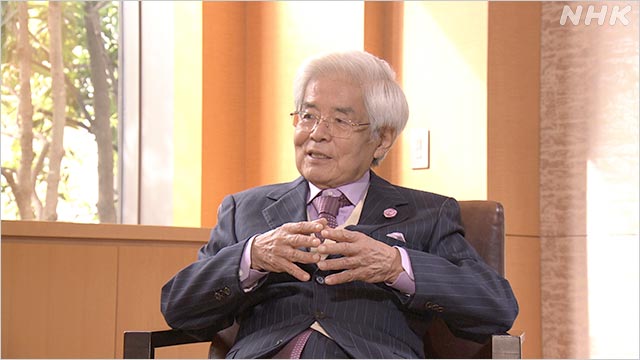

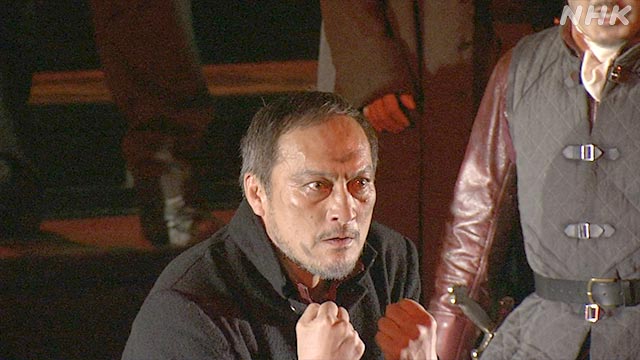

そう語るのは、世界を舞台に活躍してきた俳優・渡辺謙さん(63)。今回、医学・解剖学者で幅広い分野で活動する養老孟司さん(85)と対談しました。テーマは「メタバース」。養老さんはメタバースの業界団体の代表理事で、メタバースに強い関心と期待を抱いているからです。俳優と解剖学者という異色の対談から見えてきたのは「メタバースを面白がる」ということでした。

そう語るのは、世界を舞台に活躍してきた俳優・渡辺謙さん(63)。今回、医学・解剖学者で幅広い分野で活動する養老孟司さん(85)と対談しました。テーマは「メタバース」。養老さんはメタバースの業界団体の代表理事で、メタバースに強い関心と期待を抱いているからです。俳優と解剖学者という異色の対談から見えてきたのは「メタバースを面白がる」ということでした。

異色の対談

「メタバース」はインターネット上に作られた仮想空間のことです。

みずからの分身「アバター」を使い、ゲームだけでなく交流イベントなどを楽しむことができ、ビジネスシーンでの活用も増えてきています。2022年はメタバースが社会に浸透し始めたことから「メタバース元年」とも呼ばれました。

体に障害がある人が、実際に行けない場所に旅行できたり、対面でのコミュニケーションが苦手な人が、顔を合わせなくても会話などを楽しむことができたり。いろいろな可能性があるとされています。

体に障害がある人が、実際に行けない場所に旅行できたり、対面でのコミュニケーションが苦手な人が、顔を合わせなくても会話などを楽しむことができたり。いろいろな可能性があるとされています。

渡辺謙さんはハリウッド映画にも出演、日本アカデミー賞で数々の賞を獲得している誰もが知る日本を代表する俳優です。

みずからの体を使って喜怒哀楽を表現してきた渡辺さん。「アバター」を通してのコミュニケーションとは一体どんなものなのか、そして、この先にどんな未来が待っているのか知りたいと思っていました。

みずからの体を使って喜怒哀楽を表現してきた渡辺さん。「アバター」を通してのコミュニケーションとは一体どんなものなのか、そして、この先にどんな未来が待っているのか知りたいと思っていました。

その答えを聞きたいと東京大学名誉教授で医学・解剖学者の養老孟司さん(85)と対談が行われたのです。

養老猛司さんは去年4月に、メタバースの業界団体の代表理事に就任。メタバースに強い関心と期待を抱いています。

2人の対談は、渡辺さんが役者の立場から見たメタバースに対する危機感を語るところから始まりました。

養老猛司さんは去年4月に、メタバースの業界団体の代表理事に就任。メタバースに強い関心と期待を抱いています。

2人の対談は、渡辺さんが役者の立場から見たメタバースに対する危機感を語るところから始まりました。

役者としてのメタバースへの危機感

渡辺さん(以下敬称略)

メタバースは、自分の分身を使って仮想空間でいろいろな体験ができると理解しています。僕は、映画やテレビで「お客様の脳内に訴えかけて、そこで疑似体験をしてもらう」という作業を40年ぐらいずっとやってきたわけです。だから僕は、メタバースは結構「強敵」だと思っているんです。

メタバースは、自分の分身を使って仮想空間でいろいろな体験ができると理解しています。僕は、映画やテレビで「お客様の脳内に訴えかけて、そこで疑似体験をしてもらう」という作業を40年ぐらいずっとやってきたわけです。だから僕は、メタバースは結構「強敵」だと思っているんです。

養老さん(以下敬称略)

私もメタバースが普及すると劇場などはどうなるんだと思っていました。特に専門でやっておられる方が、どう感じるかなと。もしメタバースが普及すると「1億総役者」みたいになっちゃうわけですから。

私もメタバースが普及すると劇場などはどうなるんだと思っていました。特に専門でやっておられる方が、どう感じるかなと。もしメタバースが普及すると「1億総役者」みたいになっちゃうわけですから。

渡辺

そうですよね。僕らが何もしなくても、「この中でどうぞご体験ください」といったらそこで完結する。だから僕らはどういう風にメタバースと共生していくのか、活用をするのか、考えないといけないと思っています。

そうですよね。僕らが何もしなくても、「この中でどうぞご体験ください」といったらそこで完結する。だから僕らはどういう風にメタバースと共生していくのか、活用をするのか、考えないといけないと思っています。

“脳化社会”の最終形がメタバース

渡辺さんの問題意識にどう答えるのか。養老さんはまず、80歳をすぎてなお、メタバースという新しい世界に興味を持った理由を語りました。

養老

私たちが子どもの頃は半分自然なような状態で生きていたのに、今は都会化された都市の中に住んでいます。世界の人口の8割が都市に住み、子どもたちはその中で育っていきます。都市というのは人間の意識が作り出した、脳や頭で考えてしつらえた世界です。こうした状況を私は、脳が化けた「脳化社会」と呼んできました。

しかし、現実世界は物理的に限界が来ていると思います。そうすると世界は必ず新しいところを探していかなきゃいけなくなる。そこで残っている分野としてメタバースが注目されているのだと思います。住んでいる世界そのものを人の頭が作ってしまい、その中に自分が入るという状態です。

「その行く先をちょっと見てみたい」って気持ちがあるんですね。

ずっと私が考えてきた脳化社会の最後の形です。今はVRゴーグルなど、ハード面がまだ武骨ですから、これがほんとに軽くなって、スマホ程度になって普及するようになったら、みんなの考え方とか感じ方がどう変わるのかなっていうことに関心があります。

私たちが子どもの頃は半分自然なような状態で生きていたのに、今は都会化された都市の中に住んでいます。世界の人口の8割が都市に住み、子どもたちはその中で育っていきます。都市というのは人間の意識が作り出した、脳や頭で考えてしつらえた世界です。こうした状況を私は、脳が化けた「脳化社会」と呼んできました。

しかし、現実世界は物理的に限界が来ていると思います。そうすると世界は必ず新しいところを探していかなきゃいけなくなる。そこで残っている分野としてメタバースが注目されているのだと思います。住んでいる世界そのものを人の頭が作ってしまい、その中に自分が入るという状態です。

「その行く先をちょっと見てみたい」って気持ちがあるんですね。

ずっと私が考えてきた脳化社会の最後の形です。今はVRゴーグルなど、ハード面がまだ武骨ですから、これがほんとに軽くなって、スマホ程度になって普及するようになったら、みんなの考え方とか感じ方がどう変わるのかなっていうことに関心があります。

渡辺

この10年ぐらいでネットやスマホなど、非常にテクノロジーの進み方が加速度的に進んでいるじゃないですか。そういう状況に、人間の中の情報量のキャパシティーは対応できていくんですかね。

この10年ぐらいでネットやスマホなど、非常にテクノロジーの進み方が加速度的に進んでいるじゃないですか。そういう状況に、人間の中の情報量のキャパシティーは対応できていくんですかね。

養老

人工的な世界で情報処理の限度があるとしたらどうするかと言ったら、情報処理能力を上げればいいじゃないかと。人の頭に何かをくっつけるとかですね、今だってみんな、知らないことが出てくると、サッとスマホ使っていますからね。

人工的な世界で情報処理の限度があるとしたらどうするかと言ったら、情報処理能力を上げればいいじゃないかと。人の頭に何かをくっつけるとかですね、今だってみんな、知らないことが出てくると、サッとスマホ使っていますからね。

渡辺

検索してしまう。

検索してしまう。

養老

それがもっと早くできるようになる。しかし、そういう世界を突き詰めていくと、人間にとっての未開の土地がなくなっちゃうわけです。そこで、次にやっていないところが、人の心になっていったわけで、そこを今追求している段階だと思うんですね。

それがもっと早くできるようになる。しかし、そういう世界を突き詰めていくと、人間にとっての未開の土地がなくなっちゃうわけです。そこで、次にやっていないところが、人の心になっていったわけで、そこを今追求している段階だと思うんですね。

渡辺

テレビが普及し始めた頃、「一億総白痴化」と言って、「テレビで何でも見られて、そればかり見ていると、想像力や思考力が低下してしまう」と言われていた時代がありました。

50年以上たって、もしかしたら文化は本当に劣化しているかもしれないですけど、今は普通に生活を送れるようになってしまっている。だから、われわれがこういうお話をしているのも、あと20年ぐらいすると何を言っていたんだよっていう話になりかねないですね。

テレビが普及し始めた頃、「一億総白痴化」と言って、「テレビで何でも見られて、そればかり見ていると、想像力や思考力が低下してしまう」と言われていた時代がありました。

50年以上たって、もしかしたら文化は本当に劣化しているかもしれないですけど、今は普通に生活を送れるようになってしまっている。だから、われわれがこういうお話をしているのも、あと20年ぐらいすると何を言っていたんだよっていう話になりかねないですね。

メタバースで演劇の可能性も広がる

40年近くに渡り、演じることを職業としてきた渡辺謙さん。そこで意識してきたのは、答えを直接的に提示するのではなく、余白を残しながら、人の感情に訴えかけることだと言います。

さらには、観客とバイブレーションを通じて響き合うこと。加速度的に進むテクノロジーに合わせるかのように情報処理能力も高まっていく中で、「表現」することの意味は変わっていくのでしょうか。

さらには、観客とバイブレーションを通じて響き合うこと。加速度的に進むテクノロジーに合わせるかのように情報処理能力も高まっていく中で、「表現」することの意味は変わっていくのでしょうか。

渡辺

例えば、この10の情報がほしい。だけど、その外側に1000の情報がある、というのがリアルな世界だと思います。

僕たち表現者は「ただ10与える」のではなく、もっと外側から攻めている感じがするんですよ。非常に遠回しだったり、回り道だったり、「かゆい」ところをすぐ「かき」にいかないという感じです。

何かそのへんの押し引きみたいなものが、僕らのある種の表現方法だったりするんですよね。

例えば、この10の情報がほしい。だけど、その外側に1000の情報がある、というのがリアルな世界だと思います。

僕たち表現者は「ただ10与える」のではなく、もっと外側から攻めている感じがするんですよ。非常に遠回しだったり、回り道だったり、「かゆい」ところをすぐ「かき」にいかないという感じです。

何かそのへんの押し引きみたいなものが、僕らのある種の表現方法だったりするんですよね。

養老

なるほど。それが少し変わってくるというか、「別な分野が開けた」ということでいいんじゃないでしょうか。映画や演劇、日本の文化である能とか歌舞伎とか文楽を含めた、ある意味で究極的なアートの形みたいに考えて、メタバースをどう使うか、考えたらいいんじゃないかと思います。

高級とされているアートに、きれいな世界をそこで構築できて、その中に自分が入っていける。何もアートっていったら音楽と絵画とか、そういうものに限ることじゃなくてもいいだろうと思っています。

なるほど。それが少し変わってくるというか、「別な分野が開けた」ということでいいんじゃないでしょうか。映画や演劇、日本の文化である能とか歌舞伎とか文楽を含めた、ある意味で究極的なアートの形みたいに考えて、メタバースをどう使うか、考えたらいいんじゃないかと思います。

高級とされているアートに、きれいな世界をそこで構築できて、その中に自分が入っていける。何もアートっていったら音楽と絵画とか、そういうものに限ることじゃなくてもいいだろうと思っています。

渡辺

ここ何年かでコロナで人が分断されたじゃないですか。距離感だったり、シールドを置かれたりとか。客席でも前席2列は空いて、客席も半分ずつだとか。

舞台の場合、生の場合は「バイブレーション」だと思うんですよ。劇場の中の空気が揺れたり、波動が届いたりすること自体が僕らにとっては、ある種のエンターテインメントだっていうのをすごく感じたんですよね。

だから、早くシールドが無くなってほしい、早くお客さんにもっとダイレクトにバイブレーションを届けたいって思うんですけど、じゃあメタバースのバイブレーションはどこに設定したらいいのかっていうのは、大きな課題だと思いますね。

ここ何年かでコロナで人が分断されたじゃないですか。距離感だったり、シールドを置かれたりとか。客席でも前席2列は空いて、客席も半分ずつだとか。

舞台の場合、生の場合は「バイブレーション」だと思うんですよ。劇場の中の空気が揺れたり、波動が届いたりすること自体が僕らにとっては、ある種のエンターテインメントだっていうのをすごく感じたんですよね。

だから、早くシールドが無くなってほしい、早くお客さんにもっとダイレクトにバイブレーションを届けたいって思うんですけど、じゃあメタバースのバイブレーションはどこに設定したらいいのかっていうのは、大きな課題だと思いますね。

養老

何か面白い問題がいろいろありそうですね。

何か面白い問題がいろいろありそうですね。

渡辺

そうですね。課題が多い分だけ、もしそれをクリアできるものがいくつかあれば、結構ダイレクトに届いていくのかなって気はしますね。

メタバースの空間は非常にパーソナルですよね。劇場だと時間も場所も指定される。けれども、もっとパーソナルに自分が望んだ時にそれを得ることができるっていうのはありますからね。

例えば舞台があります。僕たちは舞台を演じています。これまでは、映像で撮る場合は客席側から撮る。いろんな方向からアップも撮れれば、引きも撮れる。

一方、メタバースを使ったとしたら、おそらく自分が見たい場所に行って見ることができる。例えば舞台袖から見たりとか、バックヤードから見たりとか。もっと言うと劇場の客席も自分で選べるとか。

そういう中で演劇を見せていくっていうのであれば、今単純にやっている劇場中継なんかよりはもうちょっと近いところで見ることができたりするといった使用法はあるかなとは思うんですけどね。

ただ、もちろんハード、テクノロジーはもっと体感的にフィットするなど簡便になる必要はあるし、最終的にやっぱり中身なのかなって。そこにあるもののクオリティが高くないと、例えばそこに入ったとしても、充足感を得られないのかなとは思いますね。

そうですね。課題が多い分だけ、もしそれをクリアできるものがいくつかあれば、結構ダイレクトに届いていくのかなって気はしますね。

メタバースの空間は非常にパーソナルですよね。劇場だと時間も場所も指定される。けれども、もっとパーソナルに自分が望んだ時にそれを得ることができるっていうのはありますからね。

例えば舞台があります。僕たちは舞台を演じています。これまでは、映像で撮る場合は客席側から撮る。いろんな方向からアップも撮れれば、引きも撮れる。

一方、メタバースを使ったとしたら、おそらく自分が見たい場所に行って見ることができる。例えば舞台袖から見たりとか、バックヤードから見たりとか。もっと言うと劇場の客席も自分で選べるとか。

そういう中で演劇を見せていくっていうのであれば、今単純にやっている劇場中継なんかよりはもうちょっと近いところで見ることができたりするといった使用法はあるかなとは思うんですけどね。

ただ、もちろんハード、テクノロジーはもっと体感的にフィットするなど簡便になる必要はあるし、最終的にやっぱり中身なのかなって。そこにあるもののクオリティが高くないと、例えばそこに入ったとしても、充足感を得られないのかなとは思いますね。

“脳化社会”で教育も変わる

「表現」だけでなく、私たちの生活にメタバースはどんな影響をもたらすのでしょうか。

例えば「教育」の分野。今や当たり前になっているオンライン授業。メタバース上のアバターで受けることで、実際に会っているかのような交流が生まれたり、アバターを介して「行ってみる」、「触れてみる」という能動的なアクションを起こしたりすることができると言われています。すでに、不登校の子どもの支援をメタバース上の学校で行う取り組みも始まっています。

養老さんが考える、教育分野での活用方法とは…

例えば「教育」の分野。今や当たり前になっているオンライン授業。メタバース上のアバターで受けることで、実際に会っているかのような交流が生まれたり、アバターを介して「行ってみる」、「触れてみる」という能動的なアクションを起こしたりすることができると言われています。すでに、不登校の子どもの支援をメタバース上の学校で行う取り組みも始まっています。

養老さんが考える、教育分野での活用方法とは…

養老

今の状況だけじゃなくて、メタバースやVR全体に言えることは本人がその場にいなくても、違う場所に行けることです。違う時代にも行けます。だから僕はここから先、歴史はずいぶんと変わっていくんじゃないかなと思います。

過去の状況を保存しておいて、そこを訪れることができる。そうすると、かなり違った感じで歴史を見ることができますね。

例えばアジアだと森林がどんどん失われていくので、今の状況をなんとか記録して、そこへ未来の状態から戻れないかということもできます。森林そのものを保護するっていうのは大変なことですから。

だけど、映像を保存しておくことができれば、ここはかつてこうだったんだよとある程度、体現できるわけです。

今の状況だけじゃなくて、メタバースやVR全体に言えることは本人がその場にいなくても、違う場所に行けることです。違う時代にも行けます。だから僕はここから先、歴史はずいぶんと変わっていくんじゃないかなと思います。

過去の状況を保存しておいて、そこを訪れることができる。そうすると、かなり違った感じで歴史を見ることができますね。

例えばアジアだと森林がどんどん失われていくので、今の状況をなんとか記録して、そこへ未来の状態から戻れないかということもできます。森林そのものを保護するっていうのは大変なことですから。

だけど、映像を保存しておくことができれば、ここはかつてこうだったんだよとある程度、体現できるわけです。

渡辺

最近お城の見学をVRを使って体験しました。今は石垣しか残っていないのですが、実はこれぐらいの天守閣がありましたと知ることができる。

僕は、あれはかなりいいんじゃないかと思っています。というのは、その場所にいるじゃないですか。だから、空気とか風とかその場所の匂いだとか、そういったものも感じながら、こういう建物があったんだというのを割とリアルに感じることができると思いますね。

最近お城の見学をVRを使って体験しました。今は石垣しか残っていないのですが、実はこれぐらいの天守閣がありましたと知ることができる。

僕は、あれはかなりいいんじゃないかと思っています。というのは、その場所にいるじゃないですか。だから、空気とか風とかその場所の匂いだとか、そういったものも感じながら、こういう建物があったんだというのを割とリアルに感じることができると思いますね。

渡辺

養老先生は昆虫にずっと携わっていらっしゃいます。昆虫を採集する作業です。

養老先生は昆虫にずっと携わっていらっしゃいます。昆虫を採集する作業です。

養老

それが面白いんですよね。探すことが。

それが面白いんですよね。探すことが。

渡辺

やっぱり昆虫は逃げるわけじゃないですか。そういう場合は採集する喜びよりも、見る楽しみがあるんですか?

やっぱり昆虫は逃げるわけじゃないですか。そういう場合は採集する喜びよりも、見る楽しみがあるんですか?

養老

そうですね。昆虫がいる場所に行って、「環境の理解」ということですよね。森などの自然がこんな風になっている、あんな風になっていると理解できる。虫がいないのはおかしいなということを感じるのです。

そうですね。昆虫がいる場所に行って、「環境の理解」ということですよね。森などの自然がこんな風になっている、あんな風になっていると理解できる。虫がいないのはおかしいなということを感じるのです。

渡辺

でも、虫を嫌がる人はそこに行くのすら嫌じゃないですか。だけど、メタバース空間だと「行くのが嫌だから行かないということはない」ということですよね。

でも、虫を嫌がる人はそこに行くのすら嫌じゃないですか。だけど、メタバース空間だと「行くのが嫌だから行かないということはない」ということですよね。

養老

だから教育になるのです。

だから教育になるのです。

渡辺

そうですね、教育にはかなり使える可能性は高いですよね。

そうですね、教育にはかなり使える可能性は高いですよね。

メタバースを面白がる 養老先生の教え

「メタバースは強敵」と語っていた60代の渡辺さん。その可能性に期待し、面白がろうとする80代の養老さんの姿に、「決して強敵ではなく、共存していくもの」とメタバースへの見方が変わったようです。

渡辺

始まったばかりのテクノロジーなので、実際には先生がおっしゃったようにもうちょっと簡便になる必要はあるだろうし、普及をするためのプロセスはまだまだ必要だと思います。

ただ、多角的にいろんなものを見る、今まで見えなかったところから見る、そういうものの視点から応用して、研究とかにも使えるでしょうし、教育にも使えると思います。

そして、僕ら表現者は、どういう形でエンターテインメントの世界として近づいていけるか。そこは僕らにとって最大のテーマで、もうずっと変わらないと思いますね。

始まったばかりのテクノロジーなので、実際には先生がおっしゃったようにもうちょっと簡便になる必要はあるだろうし、普及をするためのプロセスはまだまだ必要だと思います。

ただ、多角的にいろんなものを見る、今まで見えなかったところから見る、そういうものの視点から応用して、研究とかにも使えるでしょうし、教育にも使えると思います。

そして、僕ら表現者は、どういう形でエンターテインメントの世界として近づいていけるか。そこは僕らにとって最大のテーマで、もうずっと変わらないと思いますね。

養老

そういう意味では、何か面白いモデルになりそうですね。

劇場に行くのとメタバースの世界で動き回るのと“どっちが面白いか”、みたいなことになるかもしれません。演劇なら演劇に対して比較の対象ができるわけですから、いいか悪いかは別にして影響があるのだと思います。

そういう意味では、何か面白いモデルになりそうですね。

劇場に行くのとメタバースの世界で動き回るのと“どっちが面白いか”、みたいなことになるかもしれません。演劇なら演劇に対して比較の対象ができるわけですから、いいか悪いかは別にして影響があるのだと思います。

おはよう日本 ディレクター

磯貝健人

2016年入局

大阪局を経て現所属

メタバースやWeb3を取材

好きな映画は「インセプション」

磯貝健人

2016年入局

大阪局を経て現所属

メタバースやWeb3を取材

好きな映画は「インセプション」