「早く薬飲もうね」と言いたいけれど…

9歳の長男に脳腫瘍が見つかった。

手術で取り除けない、という。

病状は進行し、右手のまひが強くなり、吐く回数も増えた。

ある日、泣きながら尋ねてきた。「こんなことが増えてくるん?」

「大丈夫、大丈夫」母親は、これだけしか言えなかった。

海外で開発された薬がある。しかし、日本では使えない。

「早く薬飲もうね」と、言いたくても言えなかった。

(千葉放送局記者 櫻井慎太郎)

手術で取り除けない、という。

病状は進行し、右手のまひが強くなり、吐く回数も増えた。

ある日、泣きながら尋ねてきた。「こんなことが増えてくるん?」

「大丈夫、大丈夫」母親は、これだけしか言えなかった。

海外で開発された薬がある。しかし、日本では使えない。

「早く薬飲もうね」と、言いたくても言えなかった。

(千葉放送局記者 櫻井慎太郎)

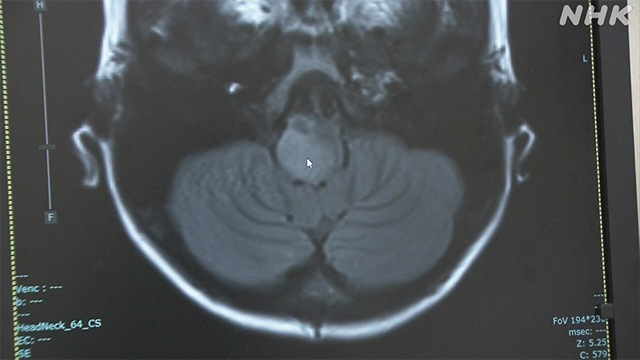

突然突きつけられた「脳幹グリオーマ」

息子の名前は大門海智、9歳です。

好きな食べ物は、母親の私がつくるたこ焼きです。

サッカーやダンスが好きで、元気いっぱいに育ってきました。

好きな食べ物は、母親の私がつくるたこ焼きです。

サッカーやダンスが好きで、元気いっぱいに育ってきました。

だから、この病気の始まりは本当に唐突でした。

2022年5月23日の朝、海智が自宅で倒れました。

意識はすぐに戻りましたが、念のため病院に連れて行きました。

1週間後、医師から「脳腫瘍がある」と告げられました。

なぜ?元気いっぱいだったのに。

混乱する中で、聞いたことのない病名が突きつけられました。

小児がんの一種「脳幹グリオーマ」。

2022年5月23日の朝、海智が自宅で倒れました。

意識はすぐに戻りましたが、念のため病院に連れて行きました。

1週間後、医師から「脳腫瘍がある」と告げられました。

なぜ?元気いっぱいだったのに。

混乱する中で、聞いたことのない病名が突きつけられました。

小児がんの一種「脳幹グリオーマ」。

呼吸や心臓の動きなどをつかさどる「脳幹」に腫瘍ができ、進行の程度によっては命の危険があるというのです。

医師から説明を受けても、不安は大きくなるばかりでした。

腫瘍は脳の奥深くにあるため手術で取り除くことができず、抗がん剤の効果も期待できない、というのです。

早ければ半年もたない、とも言われました。

医師から説明を受けても、不安は大きくなるばかりでした。

腫瘍は脳の奥深くにあるため手術で取り除くことができず、抗がん剤の効果も期待できない、というのです。

早ければ半年もたない、とも言われました。

「早く薬を飲もう」と言えなくて

幸いにも海智の容体は急激には悪化しませんでした。

しかし、病状は確実に進行しています。

しかし、病状は確実に進行しています。

右手のまひが強くなってペットボトルのふたを開けるのもままなりません。

つばがうまく飲み込めずに吐いてしまうことも増えています。

ある日、海智が泣きながら尋ねてきました。

「こんなことが増えてくるん?」

「大丈夫、大丈夫」私はこれだけしか言えませんでした。

「早く薬を飲もう」と言いたかったのですが、言えませんでした。

つばがうまく飲み込めずに吐いてしまうことも増えています。

ある日、海智が泣きながら尋ねてきました。

「こんなことが増えてくるん?」

「大丈夫、大丈夫」私はこれだけしか言えませんでした。

「早く薬を飲もう」と言いたかったのですが、言えませんでした。

奇跡的に薬があるのに

手術もできない、抗がん剤も期待できない。

そう言われても諦めきれません。

父親の私は治療法について調べてきました。

理学療法士として働く合間に、医師に問い合わせたり、論文を読んだりして、ある薬に行き着きました。

そう言われても諦めきれません。

父親の私は治療法について調べてきました。

理学療法士として働く合間に、医師に問い合わせたり、論文を読んだりして、ある薬に行き着きました。

「ダブラフェニブ」

特定の遺伝子の変異によって起きるがんを狙い撃ちする「分子標的薬」の1つです。

カナダの論文には、海智と同じ腫瘍で、ダブラフェニブがターゲットとする遺伝子の変異がある子どもに劇的に効いた例が報告されていました。

2016年の論文でした。

特定の遺伝子の変異によって起きるがんを狙い撃ちする「分子標的薬」の1つです。

カナダの論文には、海智と同じ腫瘍で、ダブラフェニブがターゲットとする遺伝子の変異がある子どもに劇的に効いた例が報告されていました。

2016年の論文でした。

まずは海智の遺伝子検査が必要でしたが、それも簡単ではありませんでした。

手術で腫瘍の一部を取らなければならず、合併症や後遺症のリスクがあります。

手術はおよそ9時間にもわたりました。

手術で腫瘍の一部を取らなければならず、合併症や後遺症のリスクがあります。

手術はおよそ9時間にもわたりました。

そして検査の結果、海智にもその遺伝子変異が確認されたのです。

これで、薬が使えるはずです。

ここが、アメリカやカナダだったなら。

しかし日本では小児の腫瘍への使用は保険適用の対象となっておらず、すぐに使えません。

開発を行う製薬会社にも問い合わせましたが、「国への承認申請を行っていない」と返信がきました。

私たちが直面している大きな壁は、「ドラッグ・ラグ」と呼ばれています。

海外で使える新しい薬が、国内で使えるようになるまで時間がかかる差のことです。

リスクをとって手術までしたのに。

がんの原因となっている遺伝子の変異が分かって、奇跡的に薬があるのに。

海智に薬を飲ませられないのが、苦しいです。

これで、薬が使えるはずです。

ここが、アメリカやカナダだったなら。

しかし日本では小児の腫瘍への使用は保険適用の対象となっておらず、すぐに使えません。

開発を行う製薬会社にも問い合わせましたが、「国への承認申請を行っていない」と返信がきました。

私たちが直面している大きな壁は、「ドラッグ・ラグ」と呼ばれています。

海外で使える新しい薬が、国内で使えるようになるまで時間がかかる差のことです。

リスクをとって手術までしたのに。

がんの原因となっている遺伝子の変異が分かって、奇跡的に薬があるのに。

海智に薬を飲ませられないのが、苦しいです。

スタートラインにすら立てていない

なんとか薬が使えないか、残された手段を探るほどに厳しい現実に直面します。

ダブラフェニブは成人のがんに対しては、すでに日本で承認されています。

そのため、自己負担で手に入れて使用することもできます。

しかし多額のお金が継続的にかかるうえ、深刻な副作用が出ても自己責任となってしまいます。

企業が行う治験は、すでに参加の募集が締め切られていました。

未承認薬などを使いたい患者が利用できる「患者申出療養制度」という制度もあるのですが、病院側の負担が大きいこともあり、希望してすぐに薬が使える状況にはなっていません。

主治医からは、現在、北海道大学病院が計画を進めていると聞いていて、参加を希望しています。

そのため、自己負担で手に入れて使用することもできます。

しかし多額のお金が継続的にかかるうえ、深刻な副作用が出ても自己責任となってしまいます。

企業が行う治験は、すでに参加の募集が締め切られていました。

未承認薬などを使いたい患者が利用できる「患者申出療養制度」という制度もあるのですが、病院側の負担が大きいこともあり、希望してすぐに薬が使える状況にはなっていません。

主治医からは、現在、北海道大学病院が計画を進めていると聞いていて、参加を希望しています。

海智は今、毎週1回のペースで抗がん剤治療も受けています。

効果はあまり見込めないにもかかわらず、です。

未承認薬を使う場合、すでに承認された薬での治療で効果がないことが条件になるからです。

海智の病気が分かってからすでに半年以上になりますが、スタートラインにすら立てていません。

もし、海智の病状の進行が早く、「半年ももたない」という医師のことばが現実になっていたらと考えずにはいられません。

効果はあまり見込めないにもかかわらず、です。

未承認薬を使う場合、すでに承認された薬での治療で効果がないことが条件になるからです。

海智の病気が分かってからすでに半年以上になりますが、スタートラインにすら立てていません。

もし、海智の病状の進行が早く、「半年ももたない」という医師のことばが現実になっていたらと考えずにはいられません。

新たな「ドラッグ・ラグ」

取材に応じてくれたのは、大門恭平さんと真矢さんの夫婦、そして海智さんです。

海智さんは、検査や診察を黙々と受けていて、強い芯を持った少年です。

海智さんは、検査や診察を黙々と受けていて、強い芯を持った少年です。

2歳の弟も、海智さんのことが大好きな様子です。話を聞けば聞くほど、効果が見込める薬がなかなか使えない理不尽さが伝わってきました。

この「ドラッグ・ラグ」、過去にも問題視されたことがあり、成人向けの薬については審査プロセスの改善などで短縮が進んできました。

しかし今、「新たなドラッグ・ラグ」とも言うべき事態が生じていて、特に小児がんの分野で顕著になっています。実は、「分子標的薬」が普及したからこそ、こうした状況が生まれてきたのです。

この「ドラッグ・ラグ」、過去にも問題視されたことがあり、成人向けの薬については審査プロセスの改善などで短縮が進んできました。

しかし今、「新たなドラッグ・ラグ」とも言うべき事態が生じていて、特に小児がんの分野で顕著になっています。実は、「分子標的薬」が普及したからこそ、こうした状況が生まれてきたのです。

「制度が変わらなければ、差はどんどん開いていく」

国立がん研究センターの小川千登世医師は、小児がんの分子標的薬の使用について、現在のままでは日本と欧米の差がさらに開いていく可能性があると指摘します。

小児がんは患者数が少ないため薬の利益が出にくく、欧米でも大人のがんに比べると新薬の開発がなかなか進みませんでした。ところが2017年、アメリカで新たな法律が制定され、大人用の分子標的薬を開発する際に、子ども用の薬も合わせて開発することが義務づけられました。

小児がんの原因となる遺伝子の変異はリスト化され、開発しなければいけない薬が明確になっています。

その年以降、アメリカで承認された小児がんの新薬は34。しかし、そのうち日本でも承認されたのは、7つにとどまっています。

小児がんの原因となる遺伝子の変異はリスト化され、開発しなければいけない薬が明確になっています。

その年以降、アメリカで承認された小児がんの新薬は34。しかし、そのうち日本でも承認されたのは、7つにとどまっています。

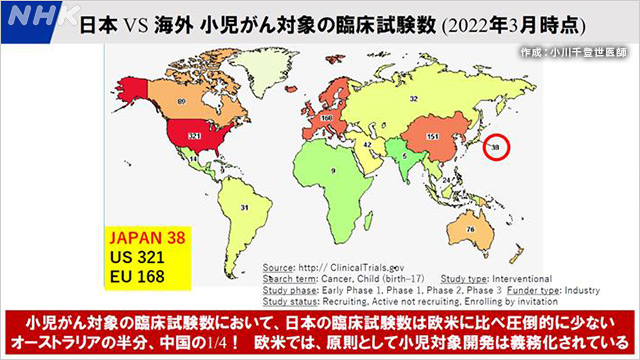

さらに薬の承認を目指す臨床試験の数でも大きな差がついています。

2022年3月時点で、日本で小児がんを対象とした臨床試験数は38。これに対してアメリカでの臨床試験数は321となっています。

2022年3月時点で、日本で小児がんを対象とした臨床試験数は38。これに対してアメリカでの臨床試験数は321となっています。

小川医師

「小児がん領域で開発される分子標的薬の数に、日本と欧米で大きな差が出てきてしまっています。現状のまま何も制度が変わらないと、使える薬の差はどんどん開いていく一方だと思います」

「小児がん領域で開発される分子標的薬の数に、日本と欧米で大きな差が出てきてしまっています。現状のまま何も制度が変わらないと、使える薬の差はどんどん開いていく一方だと思います」

小児がん治療薬の開発で“儲かる”仕組みを

小川医師は、製薬会社が小児がんなどの薬の開発に積極的になるよう、利益が出る仕組み作りも重要だと指摘しています。

アメリカでは、子どもの希少疾患の薬を開発すると、別の薬で承認審査の期間を短縮できる権利を得ることができます。

企業は薬をいち早く販売することができ、利益につながりやすくなります。

アメリカでは、子どもの希少疾患の薬を開発すると、別の薬で承認審査の期間を短縮できる権利を得ることができます。

企業は薬をいち早く販売することができ、利益につながりやすくなります。

この権利は企業間で売買が可能で、大人向けの薬の審査にも使えます。そのため、販売数が多く見込める薬に対して使えば、多大なメリットがあります。

アメリカでは、小児がんの薬を開発した会社が、この権利を3億5000万ドル(およそ420億円)で、ほかの製薬会社に売ったこともあります。

日本でも、子ども向けに開発された薬の値段を加算する制度などもありますが、製薬会社を引き付けるような仕組みにはなっておらず、小川医師は抜本的な制度の見直しが必要だと言います。

アメリカでは、小児がんの薬を開発した会社が、この権利を3億5000万ドル(およそ420億円)で、ほかの製薬会社に売ったこともあります。

日本でも、子ども向けに開発された薬の値段を加算する制度などもありますが、製薬会社を引き付けるような仕組みにはなっておらず、小川医師は抜本的な制度の見直しが必要だと言います。

小川医師

「小児用治療薬の開発を法律で義務づけるだけでは、費用負担が増えて成人向けの薬すら日本で開発されなくなるおそれがある。アメリカのような仕組みがそのまま日本に適用できるわけではないので、日本の制度の中で利益が出る仕組みを考える必要がある」

「小児用治療薬の開発を法律で義務づけるだけでは、費用負担が増えて成人向けの薬すら日本で開発されなくなるおそれがある。アメリカのような仕組みがそのまま日本に適用できるわけではないので、日本の制度の中で利益が出る仕組みを考える必要がある」

興味を持ってもらえない日本 解決に向け新たな動きも

さらに、もう1つ別の背景を指摘する声もあります。それは、ベンチャー企業による分子標的薬の開発です。

近年、遺伝子解析など飛躍的な技術の進歩で、新薬の開発は大手企業だけのものではなくなり、ベンチャー企業も多く参入するようになりました。しかし、資金力が大手のように十分ではないため、成人向けか小児向けかにかかわらず、日本での治験をやりたがらないといいます。

医薬品の開発を支援する国内企業の担当者は、「日本では薬の値段を製薬会社側が決められないというデメリットもある。日本の医薬品市場の魅力を向上させる施策が必要だと思う」と話します。

近年、遺伝子解析など飛躍的な技術の進歩で、新薬の開発は大手企業だけのものではなくなり、ベンチャー企業も多く参入するようになりました。しかし、資金力が大手のように十分ではないため、成人向けか小児向けかにかかわらず、日本での治験をやりたがらないといいます。

医薬品の開発を支援する国内企業の担当者は、「日本では薬の値段を製薬会社側が決められないというデメリットもある。日本の医薬品市場の魅力を向上させる施策が必要だと思う」と話します。

ドラッグ・ラグの解決を目指して、患者団体や医師、製薬会社などは「小児がん対策国民会議」という団体を立ち上げて、国に提言を行うなど動きを活発化させています。

また国立がん研究センターもプロジェクトチームを作り、小児がんの治療法開発を促進する司令塔の役割を果たしていこうとしています。

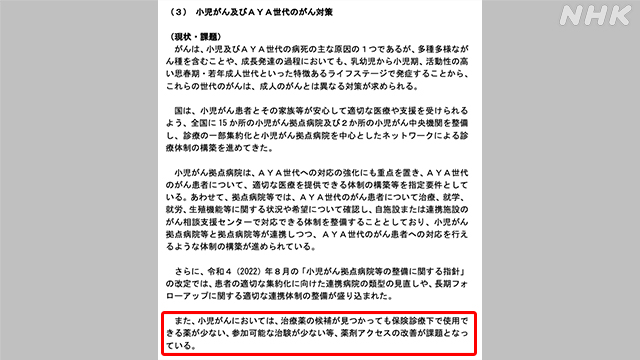

国も、小児がんのドラッグ・ラグを課題として認識しています。

また国立がん研究センターもプロジェクトチームを作り、小児がんの治療法開発を促進する司令塔の役割を果たしていこうとしています。

国も、小児がんのドラッグ・ラグを課題として認識しています。

2022年12月にとりまとめられた新たながん対策の基本計画案の中には、こう記されています。

「小児がんにおいては、治療薬の候補が見つかっても保険診療下で使用できる薬が少ない、参加可能な治験が少ない等、薬剤アクセスの改善が課題となっている」

この計画案について、国は2023年2月18日までパブリックコメントを行い、広く意見を求めています。

「小児がんにおいては、治療薬の候補が見つかっても保険診療下で使用できる薬が少ない、参加可能な治験が少ない等、薬剤アクセスの改善が課題となっている」

この計画案について、国は2023年2月18日までパブリックコメントを行い、広く意見を求めています。

子どもに少しでも早く薬を

難しい問題だからこそ、1人の子どもの直面する現状を丁寧に伝えたいと思い、実名・顔出しの取材をお願いしました。

父親の恭平さんは「みんなに知ってもらって、助けてもらおう」と海智さんにも話をして取材に応じてくれました。

父親の恭平さんは「みんなに知ってもらって、助けてもらおう」と海智さんにも話をして取材に応じてくれました。

「子どもに少しでも早く薬を届けよう」という恭平さんたちの訴えに反対する人はいないのではないかと思います。

しかし、現実には、がん治療薬の開発が飛躍的に進む一方で、制度が十分に追いついていない現状があります。欧米では、子ども向けのがん治療薬の開発が遅れていたことが大きな議論となって制度が拡充してきたといいます。

今、日本でもドラッグ・ラグに直面してきた当事者や医師らが声をあげ始めていて、国も動き始めました。より議論が大きくなり、具体的な施策につながっていくよう、現場の声を伝えていきたいと思います。

しかし、現実には、がん治療薬の開発が飛躍的に進む一方で、制度が十分に追いついていない現状があります。欧米では、子ども向けのがん治療薬の開発が遅れていたことが大きな議論となって制度が拡充してきたといいます。

今、日本でもドラッグ・ラグに直面してきた当事者や医師らが声をあげ始めていて、国も動き始めました。より議論が大きくなり、具体的な施策につながっていくよう、現場の声を伝えていきたいと思います。

千葉放送局 成田支局記者

櫻井慎太郎

2015年入局

千葉の患者支援団体の活動を取材してから小児がんを取り巻く問題を継続して取材

櫻井慎太郎

2015年入局

千葉の患者支援団体の活動を取材してから小児がんを取り巻く問題を継続して取材