平均年収723万円から886万円に なぜ賃上げを実現できたのか

「日本基準では優秀な人材は誰も来ない」

大幅な賃金引き上げを決断した経営者のことばです。長年続く賃金の伸び悩みに加えて、記録的な物価の上昇にも直面する日本。賃上げの実現が課題となる中、徹底した生産現場の改革で“稼ぐ力”を高め、社員の平均年収を20%余り引き上げた企業があります。その取り組みを追いました。(経済部記者 早川沙希)

大幅な賃金引き上げを決断した経営者のことばです。長年続く賃金の伸び悩みに加えて、記録的な物価の上昇にも直面する日本。賃上げの実現が課題となる中、徹底した生産現場の改革で“稼ぐ力”を高め、社員の平均年収を20%余り引き上げた企業があります。その取り組みを追いました。(経済部記者 早川沙希)

平均年収20%アップ

自動車やロボット向けなどに工作機械を手がける大手メーカーの「DMG森精機」は去年の夏、新入社員の初任給の大幅な引き上げと、すでに働いている社員の大胆な待遇改善に踏み切りました。

国内で働く社員の年収を平均で20%余り引き上げる給与改定を決めたのです。社員の平均年収は2021年の時点で723万円でしたが、この引き上げによって、2023年には886万円になる見込みです。

工作機械の分野でも自動化やデジタル化が進む中で、顧客ニーズの変化に対応できる優秀な人材の確保が急務となっていることが決断を後押ししましたが、その賃上げを実現できた大きなきっかけがある“気づき”でした。

工作機械の分野でも自動化やデジタル化が進む中で、顧客ニーズの変化に対応できる優秀な人材の確保が急務となっていることが決断を後押ししましたが、その賃上げを実現できた大きなきっかけがある“気づき”でした。

長時間労働の日本 ドイツと生産性で差

この会社は2009年にドイツの工作機械メーカーと資本提携し、協業を開始。その後、子会社化しますが、その際、ドイツの工場と三重県にある工場の「生産性」の差を実感させられたのです。

当時、2つの工場の従業員の数はいずれもおよそ1500人。出荷額や人件費もほぼ同じ規模でした。

ところが、1人当たりの年間の総労働時間を比べると、ドイツの工場の1700時間に対し、三重県の工場はおよそ1.4倍の2300時間。つまり、ドイツよりも長時間働くことで、何とか同じ成果を生み出していたのです。

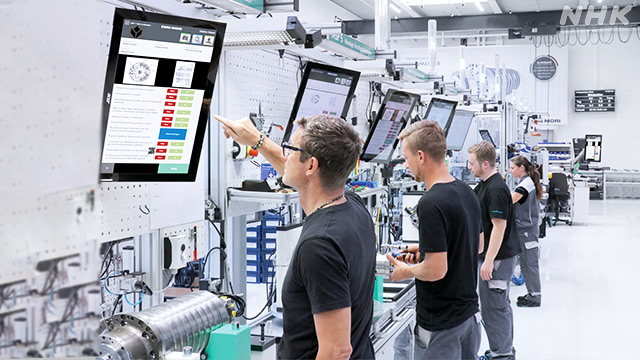

ドイツは、製造業にIT技術を取り入れる「インダストリー4.0」を推進し、工程の自動化も進めるなど、生産の効率化で先を行っていました。

森雅彦社長は「労働生産性」に大きな差があったと指摘します。

ところが、1人当たりの年間の総労働時間を比べると、ドイツの工場の1700時間に対し、三重県の工場はおよそ1.4倍の2300時間。つまり、ドイツよりも長時間働くことで、何とか同じ成果を生み出していたのです。

ドイツは、製造業にIT技術を取り入れる「インダストリー4.0」を推進し、工程の自動化も進めるなど、生産の効率化で先を行っていました。

森雅彦社長は「労働生産性」に大きな差があったと指摘します。

森社長

「会社の業績がよくなっているのに、社員の賃金が上がってこなくてどうしてかな?と考えたら、残業で報いる形になっていたので、これはまずいなと。ドイツやアメリカはそういう形態ではなく、すでに生産性に対して支払われる形になっていたので、日本も一挙に変えようということ」

「会社の業績がよくなっているのに、社員の賃金が上がってこなくてどうしてかな?と考えたら、残業で報いる形になっていたので、これはまずいなと。ドイツやアメリカはそういう形態ではなく、すでに生産性に対して支払われる形になっていたので、日本も一挙に変えようということ」

徹底した生産改革

残業に頼らずとも十分な賃金を支払うためには、生産性の向上が欠かせない。

そこでドイツを手本に生産プロセスや働き方を見直していきました。カギとなったのが10年余りかけて進めた徹底的な“生産現場の改革”でした。

そこでドイツを手本に生産プロセスや働き方を見直していきました。カギとなったのが10年余りかけて進めた徹底的な“生産現場の改革”でした。

その現場を見ようと、私はこの会社で最も大きい三重県伊賀市の工場を訪れました。

最初に案内されたのが、この10年で大きく姿を変えたという工作機械の部品を製造する工程。ここで目にしたのはずらりと並ぶ大型の機械で、工場の規模のわりに、人は少ない印象を受けました。

最初に案内されたのが、この10年で大きく姿を変えたという工作機械の部品を製造する工程。ここで目にしたのはずらりと並ぶ大型の機械で、工場の規模のわりに、人は少ない印象を受けました。

現場に並んでいたのは「5軸加工機」という高性能の工作機械で、以前は3台の機械を使って行っていた7つの工程を1台で行えることが強みです。

以前であれば、3台の機械にそれぞれ人がついていましたが、この加工機であれば、1人で操作することができるため、“省人化”につながります。複数の工程を1台でこなせる高性能の機械に置き換え、自動化を進めた結果、10年前には200台を超えていた機械の数は、今では33台まで減りました。

さらに、かつては人がクレーンで操作していた大型の部品を機械に出し入れする作業も自動化し、夜間は無人で工場を稼働させることもできました。

以前であれば、3台の機械にそれぞれ人がついていましたが、この加工機であれば、1人で操作することができるため、“省人化”につながります。複数の工程を1台でこなせる高性能の機械に置き換え、自動化を進めた結果、10年前には200台を超えていた機械の数は、今では33台まで減りました。

さらに、かつては人がクレーンで操作していた大型の部品を機械に出し入れする作業も自動化し、夜間は無人で工場を稼働させることもできました。

森口執行役員

「工程集約は、機械を置くスペースや、オペレーターの数を大きく減らすことができる。さらに機械の台数が減れば、電気代などのコストも削減できる」

「工程集約は、機械を置くスペースや、オペレーターの数を大きく減らすことができる。さらに機械の台数が減れば、電気代などのコストも削減できる」

より付加価値の高い仕事に 生産性向上で賃上げ原資に

さらに、この工程で作業していた社員は収益拡大につながるより付加価値の高い仕事へと回ることができるようになりました。

今、手がけているのはプログラミングや3Dの設計などの仕事です。

今、手がけているのはプログラミングや3Dの設計などの仕事です。

製造業でデジタル化が進む中で、複数の工程を1台でこなせる高性能の機械の需要が急増しています。より高い価格が期待できることもあって、この会社ではこうした機械の販売に力を入れています。

一方、高性能の機械の生産には、複雑な作業を機械に実行させるプログラミングなどの業務が重要となるため、こうした仕事に“省人化”で生まれた人員を割いているのです。

一方、高性能の機械の生産には、複雑な作業を機械に実行させるプログラミングなどの業務が重要となるため、こうした仕事に“省人化”で生まれた人員を割いているのです。

こうした付加価値を高める取り組みの結果、会社が販売する工作機械の平均単価は10年前のおよそ3000万円から今では5000万円程度にアップ。

会社では、2025年には今よりも売り上げを30%近く増やし、6000億円とする目標を掲げていて、社員の数を増やさずに達成しようとしています。

こうした生産性の向上が社員の賃金引き上げの原資となっているのです。

会社では、2025年には今よりも売り上げを30%近く増やし、6000億円とする目標を掲げていて、社員の数を増やさずに達成しようとしています。

こうした生産性の向上が社員の賃金引き上げの原資となっているのです。

DX時代に向け、優秀な人材確保を

工場の人手不足や新興国での賃金アップに伴い、製造業ではますます工程の集約や自動化など、DX=デジタルトランスフォーメーションのニーズが高まることが見込まれます。

そこで求められるのがソフトウェア開発もできる優秀なIT人材です。

そこで求められるのがソフトウェア開発もできる優秀なIT人材です。

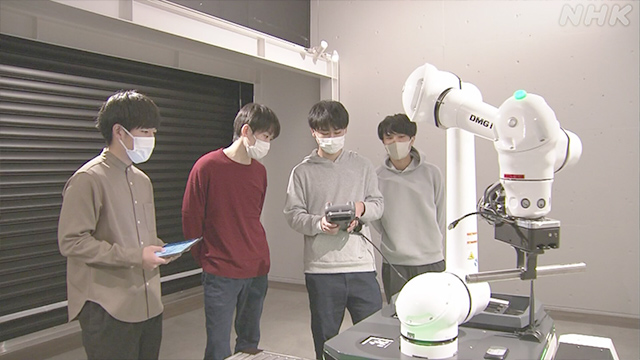

このため、去年4月には都内にあるソフトウェアの開発拠点を独立させて、新会社を設立しました。

優秀な人材を獲得するため、場所はIT企業の集積地の渋谷に。また、別会社にすることで、独自の賃金体系とし、待遇面もよくしています。

社員15人のほとんどが20代。東京大学や東京工業大学などの有名大学に在学中にインターンシップに参加し、そのまま入社した社員が多くを占めています。

優秀な人材を獲得するため、場所はIT企業の集積地の渋谷に。また、別会社にすることで、独自の賃金体系とし、待遇面もよくしています。

社員15人のほとんどが20代。東京大学や東京工業大学などの有名大学に在学中にインターンシップに参加し、そのまま入社した社員が多くを占めています。

20代の社員

「製造業というフィールドではベンチャー的で、新しいAIを活用した事業に取り組めるところに魅力を感じた」

「ロボットや無人化はどんどん進歩していくと思うので、それに貢献したい」

「製造業というフィールドではベンチャー的で、新しいAIを活用した事業に取り組めるところに魅力を感じた」

「ロボットや無人化はどんどん進歩していくと思うので、それに貢献したい」

“人への投資”は欠かせない

工作機械の稼働データに基づいて、故障のリスクを遠隔で検知するシステムや、出荷前の製品検査に使うアプリを相次いで開発しています。

自社で販売する機械やサービスにさらに付加価値をつけることで、収益力の強化を図っています。そのためにも“人への投資”としての賃上げは欠かせなかったのです。

自社で販売する機械やサービスにさらに付加価値をつけることで、収益力の強化を図っています。そのためにも“人への投資”としての賃上げは欠かせなかったのです。

櫻井社長

「製造業でも、AIやクラウド、IoTが当たり前の技術になっているので、そこを網羅的に理解し、社会に実装していくエンジニアを育てていく必要が急務になっている。優秀な人材であればあるほど、世界で活躍したいと考えているが、世界標準でみると、日本は賃金が低い。世界で活躍してもらいたい人材には、会社はこれだけ出すと提示すべきだ」

「製造業でも、AIやクラウド、IoTが当たり前の技術になっているので、そこを網羅的に理解し、社会に実装していくエンジニアを育てていく必要が急務になっている。優秀な人材であればあるほど、世界で活躍したいと考えているが、世界標準でみると、日本は賃金が低い。世界で活躍してもらいたい人材には、会社はこれだけ出すと提示すべきだ」

この会社は、ことし4月入社の新入社員の初任給も大幅に引き上げます。

特に、博士号取得者の初任給は47万5000円に。30%ものアップです。森社長自身も、社会人になって博士号を取得し、その重要性を感じています。

円安の影響もあり、日本の賃金体系では、特に海外の優秀な人材は集まらないという強い危機感がありました。

特に、博士号取得者の初任給は47万5000円に。30%ものアップです。森社長自身も、社会人になって博士号を取得し、その重要性を感じています。

円安の影響もあり、日本の賃金体系では、特に海外の優秀な人材は集まらないという強い危機感がありました。

森社長

「今の為替でいくとあまりにも日本の賃金が安すぎる。日本基準では優秀な人材は誰も来ない。円安で苦しまれている業種もあるので偉そうなことは言えないが、うちは8割9割が輸出なので、円安の恩恵があるときに賃上げに踏み切った。こんなことやってたらダメだよ、つぶれるよと言われるかもしれないが、うちのようにオーナーシップが多少強い会社が率先垂範して賃金を上げて、実証的に見せて変わっていくしかない」

「今の為替でいくとあまりにも日本の賃金が安すぎる。日本基準では優秀な人材は誰も来ない。円安で苦しまれている業種もあるので偉そうなことは言えないが、うちは8割9割が輸出なので、円安の恩恵があるときに賃上げに踏み切った。こんなことやってたらダメだよ、つぶれるよと言われるかもしれないが、うちのようにオーナーシップが多少強い会社が率先垂範して賃金を上げて、実証的に見せて変わっていくしかない」

森社長は、今回の賃金水準をまずは3年間は続け、さらに自社の製品の高度化が進み、ヒットすればさらに賃金として社員に還元していきたいと意気込んでいました。

好循環生み出せるか

会社が、今回の賃上げにかけたコストは100億円にのぼりましたが、成長には欠かせない投資だといいます。

森社長が「時間はかかっても、円安の時、輸出型企業やテクノロジー系の企業が中心に変わって、賃上げが全国に波及していったんじゃないかとなればいいなと思う」と話していたのが印象的でした。

日本企業全体が生産性を上げて収益力を高め、人への投資となる賃上げを進める。そして優秀な人材を確保して、付加価値の高い製品やサービスを世に出す。

成長を続けながら、その好循環を生み出せるかどうかが課題だと感じました。

森社長が「時間はかかっても、円安の時、輸出型企業やテクノロジー系の企業が中心に変わって、賃上げが全国に波及していったんじゃないかとなればいいなと思う」と話していたのが印象的でした。

日本企業全体が生産性を上げて収益力を高め、人への投資となる賃上げを進める。そして優秀な人材を確保して、付加価値の高い製品やサービスを世に出す。

成長を続けながら、その好循環を生み出せるかどうかが課題だと感じました。

経済部記者

早川 沙希

2009年入局

新潟局 首都圏局などを経て現所属

電機業界を担当

早川 沙希

2009年入局

新潟局 首都圏局などを経て現所属

電機業界を担当