“マイナス20度の避難” 沖縄出身の記者が体験すると

今週、日本列島を襲った寒波。マイナス20度まで気温が下がったところもありました。

では、もしこうした状況で、大規模な地震が発生したら…。北海道で実際に体験する訓練が、1泊2日で開かれました。

その訓練に、南国・沖縄出身の災害担当記者が参加してきました。極寒の避難所を少しでも快適にするための工夫も、紹介します。

(社会部 災害担当記者 徳田隼一)

では、もしこうした状況で、大規模な地震が発生したら…。北海道で実際に体験する訓練が、1泊2日で開かれました。

その訓練に、南国・沖縄出身の災害担当記者が参加してきました。極寒の避難所を少しでも快適にするための工夫も、紹介します。

(社会部 災害担当記者 徳田隼一)

“氷点下の避難”防災関係者が体験

訓練が開かれたのは、北海道北見市。日本列島が寒波に襲われる前の、今月21日から22日にかけて行われました。

参加したのは、自治体や医療機関、報道機関などの防災担当者120人余りです。

参加したのは、自治体や医療機関、報道機関などの防災担当者120人余りです。

体調など注意点の説明を受けた後、さっそく冬の避難所の床に寝る体験が始まりました。

始まった21日の午後2時の時点で、外の気温はマイナス7.6度。体育館の中の気温は約4度でした。

始まった21日の午後2時の時点で、外の気温はマイナス7.6度。体育館の中の気温は約4度でした。

寝袋に入り、床に寝そべります。

すると、徐々に床の冷たさを背中に感じ、寝袋の中でも体が冷えていきます。

このとき、床の温度は約2度まで下がっていました。

実際の避難生活で、ずっとこの状態が続いた場合、寒さで眠れなくなると感じました。

すると、徐々に床の冷たさを背中に感じ、寝袋の中でも体が冷えていきます。

このとき、床の温度は約2度まで下がっていました。

実際の避難生活で、ずっとこの状態が続いた場合、寒さで眠れなくなると感じました。

4万人が命に危険の想定も

なぜ、こんな過酷な状況の避難所を体験する訓練を行ったのでしょうか。

企画した日本赤十字北海道看護大学の根本昌宏教授に聞くと、同じような状況は実際に起こりうるといいます。

企画した日本赤十字北海道看護大学の根本昌宏教授に聞くと、同じような状況は実際に起こりうるといいます。

国が想定しているのが、北海道と三陸の沖合にある日本海溝・千島海溝の巨大地震です。

真冬の早朝に発生すると、最大で4万2000人が津波から逃れても低体温症になり、命の危険にさらされるおそれがあるとされています。

真冬の早朝に発生すると、最大で4万2000人が津波から逃れても低体温症になり、命の危険にさらされるおそれがあるとされています。

今回の演習の狙いは、こうした事態に備えて避難所の防寒対策などを体験し、課題を探すことです。

マイナス9度で外のトイレに…

演習に参加すると、極寒の中の避難のつらさを実感しました。

そのひとつが、屋外の仮設トイレです。

そのひとつが、屋外の仮設トイレです。

気温はマイナス9度。

そんな中でのトイレを体験してみました。

トイレの中で用を足そうとすると、肌を露出する必要があるため体温が奪われます。

さらに防寒着が邪魔になり、思うように動けません。

そんな中でのトイレを体験してみました。

トイレの中で用を足そうとすると、肌を露出する必要があるため体温が奪われます。

さらに防寒着が邪魔になり、思うように動けません。

これでは、トイレに行くのを控えようと考えると思いました。

真冬の夜中の「車中泊」は…

そして夜10時「車中泊」を体験しました。

エンジンを切った状態の車内で寝袋に入って過ごしてみます。寝ている間にマフラーが雪で埋もれ、一酸化炭素中毒になることを防ぐためです。

車内の気温は、外とほとんど変わらないマイナス10度です。白い息の出る車の中で寝袋に入ってみると、すぐに手足が冷えてきます。

10分経つと手足の感覚がなくなりました。

疲れでいつのまにか眠ってしまいましたが、少したつとあまりの寒さに目が覚めます。

車内の気温は、外とほとんど変わらないマイナス10度です。白い息の出る車の中で寝袋に入ってみると、すぐに手足が冷えてきます。

10分経つと手足の感覚がなくなりました。

疲れでいつのまにか眠ってしまいましたが、少したつとあまりの寒さに目が覚めます。

眠っては寒さで目が覚めるのを繰り返し、1時間後に体験は終了しました。

終わった後は、足が凍ったのかと思うほど固くなってしまい、寝袋から出るのに苦労しました。

マイナス10度の中での車中泊は、とても無理だと思いました。

訓練では、近くに十分な数の医療関係者が待機していることで、安心して体験できました。

しかし、実際の避難所で数日、数週間と続くと考えたら…。

その過酷さを、身をもって知りました。

終わった後は、足が凍ったのかと思うほど固くなってしまい、寝袋から出るのに苦労しました。

マイナス10度の中での車中泊は、とても無理だと思いました。

訓練では、近くに十分な数の医療関係者が待機していることで、安心して体験できました。

しかし、実際の避難所で数日、数週間と続くと考えたら…。

その過酷さを、身をもって知りました。

避難所の合言葉「TKB+W」

それでは、こうした環境で、どのように安全に過ごせるのでしょうか。

根本昌宏教授が掲げているのが「TKB+W」。それぞれの頭文字を略しました。

根本昌宏教授が掲げているのが「TKB+W」。それぞれの頭文字を略しました。

▽T=トイレ

▽K=キッチン

▽B=ベッド

▽W=ウォーム(暖房)

▽K=キッチン

▽B=ベッド

▽W=ウォーム(暖房)

このことばは、一般的に避難所運営の質を高めるために作られたものですが、寒さ対策にも有効であることがわかっているといいます。

ひとつひとつ、教えてもらいました。

ひとつひとつ、教えてもらいました。

T=トイレ:室内でもできるように

はじめに、トイレです。

私が体験したように、外の仮設トイレではトイレに行くのを避けようと思うようになります。

水分をとる量を減らすことは、体調不良やさまざまな疾患を引き起こすということです。

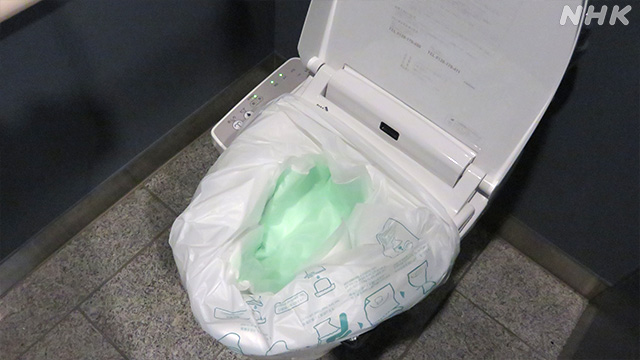

解決策のひとつとして、訓練で試されたのが体育館のトイレを簡易トイレにする方法です。

私が体験したように、外の仮設トイレではトイレに行くのを避けようと思うようになります。

水分をとる量を減らすことは、体調不良やさまざまな疾患を引き起こすということです。

解決策のひとつとして、訓練で試されたのが体育館のトイレを簡易トイレにする方法です。

袋と凝固剤を準備しておくと、用を足したあと1回ずつ縛って捨てることができます。

屋内なので外に出る必要はありません。

屋内なので外に出る必要はありません。

訓練では、電源付きのコンテナトイレも試されました。

コンテナ内は暖房もきき、通常時の屋内トイレと変わらない使い心地でした。

コンテナ内は暖房もきき、通常時の屋内トイレと変わらない使い心地でした。

K=キッチン:温かい食事の提供を

次に、キッチンです。

これまで日本の避難所は、炊き出しなどを除き、弁当などの「冷たい食事」が続くことが課題となってきました。

そこで、キッチンを使って「温かい食事」をふるまうことが大事だというのです。

これまで日本の避難所は、炊き出しなどを除き、弁当などの「冷たい食事」が続くことが課題となってきました。

そこで、キッチンを使って「温かい食事」をふるまうことが大事だというのです。

体が冷え切ったときに出てきたのが、備蓄品のレトルトの牛めしにコーンスープでした。わたしも食べましたが、手足が一気に暖まり元気が出てきました。

今回の訓練では、寒い屋外に並んで食事を受け取る方法ではなく、屋内で事前に割り振った番号順に配膳を行い、食事を取る方法がとられました。こうした対策も大切だということです。

今回の訓練では、寒い屋外に並んで食事を受け取る方法ではなく、屋内で事前に割り振った番号順に配膳を行い、食事を取る方法がとられました。こうした対策も大切だということです。

B=ベッド:“床に雑魚寝”をしない効果

さらに、ベッドです。

冷たい床に「雑魚寝」をした体験から、わたしもその効果を実感しました。

今回、準備されたのは段ボールベッドでした。

冷たい床に「雑魚寝」をした体験から、わたしもその効果を実感しました。

今回、準備されたのは段ボールベッドでした。

毛布を敷いて、寝袋に入って、別の毛布を掛けて眠ります。

段ボールの表面も最初は冷たいのですが、すぐに人肌で暖まります。

床だと体温が奪われ続ける感覚があるのですが、段ボールからは感じません。床で寝るのに比べてかなり快適で、これならば寝られると感じました。

段ボールの表面も最初は冷たいのですが、すぐに人肌で暖まります。

床だと体温が奪われ続ける感覚があるのですが、段ボールからは感じません。床で寝るのに比べてかなり快適で、これならば寝られると感じました。

W=暖房:新型コロナ対策も合わせ

最後に、暖房です。

今回の演習では、熱交換式ジェットヒーターという外気を温めて送風する暖房器具を2台稼働させました。

今回の演習では、熱交換式ジェットヒーターという外気を温めて送風する暖房器具を2台稼働させました。

外気を送りだすので、換気も同時にできるという暖房装置で、新型コロナなどの感染症拡大期にも有効な装置だということです。

この装置を使うことで、暖房をつけるまで2度程度だった体育館の室温が、8度から12度に保たれるようになりました。

この装置を使うことで、暖房をつけるまで2度程度だった体育館の室温が、8度から12度に保たれるようになりました。

一夜を明かすと外はマイナス19度

こうした対策の整った環境で、一晩を過ごしてみました。

室温が8度でも、寒すぎて眠れないという状況ではなくなっていました。

室温が8度でも、寒すぎて眠れないという状況ではなくなっていました。

さらに間仕切りも準備され、環境は整っています。

慣れない段ボールの固さなどで十分には寝られず、車中泊の冷えもあってか、うつらうつらと過ごしていると朝6時の起床時間がきました。

慣れない段ボールの固さなどで十分には寝られず、車中泊の冷えもあってか、うつらうつらと過ごしていると朝6時の起床時間がきました。

外に置いていた温度計を見に行くと、マイナス16度。

気象庁の発表では、この日、北見市の最低気温はマイナス19度まで冷え込んでいました。暖房やベッドがなければ、耐えらない環境になっていたと実感しました。

気象庁の発表では、この日、北見市の最低気温はマイナス19度まで冷え込んでいました。暖房やベッドがなければ、耐えらない環境になっていたと実感しました。

参加者「北見に学べ!」

今回、参加者にアンケートをしたところ、8割近くの人が眠れたと答えました。

Q.今回の環境で眠れましたか?

▽とてもよく眠れた 23人

▽ある程度眠れた 25人

▽あまり眠れなかった 13人

▽まったく眠れなかった 0人

▽ある程度眠れた 25人

▽あまり眠れなかった 13人

▽まったく眠れなかった 0人

参加者 男性

「最初は正直不安なところがありましたが、段ボールベッドがよくて1回も起きずに、ぐっすり眠ることができました。十分な装備を準備していたので暖かかったです」

「最初は正直不安なところがありましたが、段ボールベッドがよくて1回も起きずに、ぐっすり眠ることができました。十分な装備を準備していたので暖かかったです」

参加者 女性

「マイナス19度のなかで寒さ対策ができるのであれば、日本中どこでも避難所運営ができると感じました。『北見に学べ』と感じました」

「マイナス19度のなかで寒さ対策ができるのであれば、日本中どこでも避難所運営ができると感じました。『北見に学べ』と感じました」

「日本のどこでも寒さ対策を」

今回の訓練への参加で、対策の有効性を感じた一方、正直、これだけの備蓄ができるのかとも感じました。

これに対し、根本教授は、マイナス20度という「最悪の想定」で訓練をすることこそ大切だと強調しました。

この想定をもとに準備をしておけば、日本のどの場所でも、対策が可能になると考えているのです。

これに対し、根本教授は、マイナス20度という「最悪の想定」で訓練をすることこそ大切だと強調しました。

この想定をもとに準備をしておけば、日本のどの場所でも、対策が可能になると考えているのです。

日本赤十字北海道看護大学 根本昌宏 教授

「道外から来られている方にとっては多分未経験の寒さだったかもしれませんが、ここまで下がらなくても本州でも避難所が開設されると寒さ対策は必要となります。いろんなことをまずはやってみて、そこで課題を見つけていくことの繰り返しが大切だと思います」

「道外から来られている方にとっては多分未経験の寒さだったかもしれませんが、ここまで下がらなくても本州でも避難所が開設されると寒さ対策は必要となります。いろんなことをまずはやってみて、そこで課題を見つけていくことの繰り返しが大切だと思います」

そのうえで、どんな設備があり、どんなものが活用できる可能性があるのかを確認することが必要だと話していました。

沖縄出身のわたしが感じたこと

沖縄出身のわたしが、マイナス20度近い寒さを経験してみて感じたのは、体調が保てるのか不安を感じるほどの過酷さ。

その一方で、十分な対策を行えば自分でも耐えられる可能性があるということでした。

低体温症の不安のない沖縄で育ったので意識していませんでしたが、冬であれば国内の多くの場所で低体温症になるおそれがあるということでした。

日本全国どこでも多くの命を守るために、このような大切な取り組みが全国に広がってほしいと感じました。

その一方で、十分な対策を行えば自分でも耐えられる可能性があるということでした。

低体温症の不安のない沖縄で育ったので意識していませんでしたが、冬であれば国内の多くの場所で低体温症になるおそれがあるということでした。

日本全国どこでも多くの命を守るために、このような大切な取り組みが全国に広がってほしいと感じました。

社会部 災害担当記者

徳田 隼一

2014年入局

福井局・山口局を経て社会部

災害・気象庁取材を担当

沖縄県西原町出身

徳田 隼一

2014年入局

福井局・山口局を経て社会部

災害・気象庁取材を担当

沖縄県西原町出身