コロナ「2類相当」見直し「5類」になるとどう変わる? Q&A

新型コロナの感染症法上の位置づけについて、政府は原則として「ことしの春」に、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方向で検討を進めることになりました。

「5類」になるとどう変わるの?

患者や濃厚接触者の行動制限は?医療費の負担は?

Q&A方式でまとめました。

Q1 そもそも「2類」「5類」って何?

感染症法では、ウイルスや細菌を重症化リスクや感染力に応じて原則「1類」から「5類」に分け、国や自治体が行うことができる措置の内容を定めています。

「1類」はかかった場合に命の危険がある危険性が極めて高い感染症としてエボラ出血熱やペストなどが分類されます。

「2類」には重症化リスクや感染力が高い「結核」や「重症急性呼吸器症侯群=SARS」などがあり、地方自治体は感染者に就業制限や入院勧告ができ、医療費は全額、公費で負担します。

入院患者は原則、感染症指定医療機関が受け入れ、医師はすべての感染者について発生届け出を保健所に届けなければならないとされています。

一方、「5類」には「季節性インフルエンザ」や「梅毒」などがあり、地方自治体は就業制限や入院勧告の措置がとれないほか、医療費は一部で自己負担が発生します。

一般の医療機関でも入院患者を受け入れ、季節性インフルエンザでは、医師の届け出は7日以内とされ、患者の全数報告は求められていません。

新型コロナウイルスは当初は特性がわからなかったため「2類相当」とされました。

その後、おととし2020年の2月に法改正で5つの類型に入らない「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられ、外出自粛要請など「2類」よりも厳しい措置がとれるほか、緊急事態宣言のような強い行動制限ができるようにしていました。

「2類」には重症化リスクや感染力が高い「結核」や「重症急性呼吸器症侯群=SARS」などがあり、地方自治体は感染者に就業制限や入院勧告ができ、医療費は全額、公費で負担します。

入院患者は原則、感染症指定医療機関が受け入れ、医師はすべての感染者について発生届け出を保健所に届けなければならないとされています。

一方、「5類」には「季節性インフルエンザ」や「梅毒」などがあり、地方自治体は就業制限や入院勧告の措置がとれないほか、医療費は一部で自己負担が発生します。

一般の医療機関でも入院患者を受け入れ、季節性インフルエンザでは、医師の届け出は7日以内とされ、患者の全数報告は求められていません。

新型コロナウイルスは当初は特性がわからなかったため「2類相当」とされました。

その後、おととし2020年の2月に法改正で5つの類型に入らない「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられ、外出自粛要請など「2類」よりも厳しい措置がとれるほか、緊急事態宣言のような強い行動制限ができるようにしていました。

その後、「第6波」や「第7波」で拡大したオミクロン株は従来株と比べて重症化率が低い傾向にあったことや、オミクロン対応のワクチン接種が始まったことなどを受け、対策の緩和が進みました。

患者の療養期間の見直し(10日間→7日間)、感染者の全数把握の簡略化、水際対策の緩和などです。

こうした中で政府は去年12月から5類への引き下げも含めて見直しに向けた議論を本格化させ、専門家に必要な検証を求めていました。

患者の療養期間の見直し(10日間→7日間)、感染者の全数把握の簡略化、水際対策の緩和などです。

こうした中で政府は去年12月から5類への引き下げも含めて見直しに向けた議論を本格化させ、専門家に必要な検証を求めていました。

Q2 「5類」に見直すとどう変わるの?

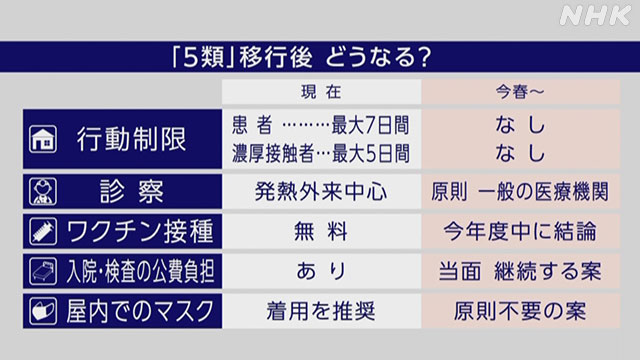

具体的にどう変わるかは、今後専門家の意見を聞きながら決まる見通しです。ポイントは、患者を受け入れる医療機関をどうするかや、今は自己負担がない医療費負担をどうするかといった点です。

【医療体制は】

現在は、「2類」以上の強い感染防止策がとれる「新型インフルエンザ等感染症」に分類され、入院は感染症指定医療機関、都道府県が認めた医療機関に限られています。

また外来患者の診療は院内での感染対策をとった発熱外来での診察を促しています。

設置した医療機関には診療報酬の加算が行われています。

【医療体制は】

現在は、「2類」以上の強い感染防止策がとれる「新型インフルエンザ等感染症」に分類され、入院は感染症指定医療機関、都道府県が認めた医療機関に限られています。

また外来患者の診療は院内での感染対策をとった発熱外来での診察を促しています。

設置した医療機関には診療報酬の加算が行われています。

これが「5類」になれば一般の医療機関でも入院の受け入れや診察ができることになるので、医療のひっ迫が軽減されるのではないかと期待されています。

しかし、懸念もあります。

新たに患者を受け入れる医療機関には院内での感染リスクを減らす対応が求められ、感染対策が不十分な場合など、実際には患者を受け入れることができない医療機関が出てくるのでは、という点です。

また、病床確保の費用や院内感染対策など国が自治体や医療機関に行っている財政支援を継続するかどうかも焦点となっています。

このほか、保健所などが行っている入院調整がどうなるのかも焦点となっています。

しかし、懸念もあります。

新たに患者を受け入れる医療機関には院内での感染リスクを減らす対応が求められ、感染対策が不十分な場合など、実際には患者を受け入れることができない医療機関が出てくるのでは、という点です。

また、病床確保の費用や院内感染対策など国が自治体や医療機関に行っている財政支援を継続するかどうかも焦点となっています。

このほか、保健所などが行っている入院調整がどうなるのかも焦点となっています。

【医療費など公費負担は】

現在、公費で負担されている医療費を自己負担にするのか、公費負担を続けるのかも大きなポイントです。

入院・検査の費用は現在、法律に基づいて公費で負担されています。

また、外来診療にかかる費用治療薬代なども予算措置で公費負担されています。

これが5類になった場合には、入院・検査の費用は保険適用以外の費用は原則として自己負担になります。

さらに外来診療の費用など公費負担も減らすことになると、高額な治療薬の代金を患者が負担することになり、「受診控え」が起きて感染確認や治療が遅れてしまうケースも懸念されています。

このため、「当面は公費負担を継続する」という案が出ています。

現在、公費で負担されている医療費を自己負担にするのか、公費負担を続けるのかも大きなポイントです。

入院・検査の費用は現在、法律に基づいて公費で負担されています。

また、外来診療にかかる費用治療薬代なども予算措置で公費負担されています。

これが5類になった場合には、入院・検査の費用は保険適用以外の費用は原則として自己負担になります。

さらに外来診療の費用など公費負担も減らすことになると、高額な治療薬の代金を患者が負担することになり、「受診控え」が起きて感染確認や治療が遅れてしまうケースも懸念されています。

このため、「当面は公費負担を継続する」という案が出ています。

【行動制限は】

5類になると、原則として患者への「入院勧告」や患者や濃厚接触者への「行動制限」はできなくなります。

入院勧告や行動制限も感染症法の分類に基づいて行われていて、感染拡大当初から段階的に緩和され、現在は「入院勧告」は高齢者などに重点化されています。

また、「行動制限」も患者は最大7日間、濃厚接触者は家庭内などに限定したうえで最大5日間に短縮されています。

5類になってこうした制限がなくなれば、医療従事者などをはじめ、人々の暮らしを支えるのに欠かせない仕事をしている「エッセンシャルワーカー」が家族などの濃厚接触者となって出勤できなくなるケースなどが無くなると期待する声もあります。

一方で、感染した場合には周囲に広げないよう行動することを国民に周知し、実践してもらうことが求められます。

5類になると、原則として患者への「入院勧告」や患者や濃厚接触者への「行動制限」はできなくなります。

入院勧告や行動制限も感染症法の分類に基づいて行われていて、感染拡大当初から段階的に緩和され、現在は「入院勧告」は高齢者などに重点化されています。

また、「行動制限」も患者は最大7日間、濃厚接触者は家庭内などに限定したうえで最大5日間に短縮されています。

5類になってこうした制限がなくなれば、医療従事者などをはじめ、人々の暮らしを支えるのに欠かせない仕事をしている「エッセンシャルワーカー」が家族などの濃厚接触者となって出勤できなくなるケースなどが無くなると期待する声もあります。

一方で、感染した場合には周囲に広げないよう行動することを国民に周知し、実践してもらうことが求められます。

【ワクチン公的接種は】

コロナのワクチンの接種には現在は自己負担がなく、無料での接種が進められています。

これは「まん延予防上緊急の必要がある」として、予防接種法の「特例臨時接種」と位置づけられているためです。

厚生労働省は分類の見直しとあわせて「まん延予防上緊急の必要性がある」という理由が引き続きあてはまるかについて専門家の分科会で議論を進めていて、今年度中のことし3月末までに無料接種を続けるかや、対象者をどうするかについて結論を示すことにしています。

コロナのワクチンの接種には現在は自己負担がなく、無料での接種が進められています。

これは「まん延予防上緊急の必要がある」として、予防接種法の「特例臨時接種」と位置づけられているためです。

厚生労働省は分類の見直しとあわせて「まん延予防上緊急の必要性がある」という理由が引き続きあてはまるかについて専門家の分科会で議論を進めていて、今年度中のことし3月末までに無料接種を続けるかや、対象者をどうするかについて結論を示すことにしています。

【感染者の把握は】

現在の位置づけでは、医療機関や保健所に対して患者の全数を国に報告するよう求められていますが、「5類」になると「全数把握」ではなく、原則は定点となる医療機関を指定し、定期的に報告を求める「定点把握」に変更されます。

現在の位置づけでは、医療機関や保健所に対して患者の全数を国に報告するよう求められていますが、「5類」になると「全数把握」ではなく、原則は定点となる医療機関を指定し、定期的に報告を求める「定点把握」に変更されます。

【マスク着用は】

国は現在、場面に応じた着用を推奨しています。屋外については「原則不要」としていますが、人との距離が保てずに会話をする場合は着用を呼びかけています。また、屋内では距離が確保できていて会話をほとんどしない場合を除いて着用を呼びかけています。

しかし5類への見直しにあわせて、マスクの着用を推奨するのは「症状があって感染させるリスクのある人」などに限定し、「原則、不要」とする案で見直しを検討しています。

ただ専門家からは「マスクは感染防止対策として重要で、慎重に検討すべき」という意見もあり、今後、方針や時期などを協議していくことにしています。

国は現在、場面に応じた着用を推奨しています。屋外については「原則不要」としていますが、人との距離が保てずに会話をする場合は着用を呼びかけています。また、屋内では距離が確保できていて会話をほとんどしない場合を除いて着用を呼びかけています。

しかし5類への見直しにあわせて、マスクの着用を推奨するのは「症状があって感染させるリスクのある人」などに限定し、「原則、不要」とする案で見直しを検討しています。

ただ専門家からは「マスクは感染防止対策として重要で、慎重に検討すべき」という意見もあり、今後、方針や時期などを協議していくことにしています。

Q3 コロナは季節性インフルと同等になった??

専門家会合のメンバーらは「季節性インフルエンザと同様の対応が可能な病気になるにはもうしばらく時間がかかる」と評価しています。

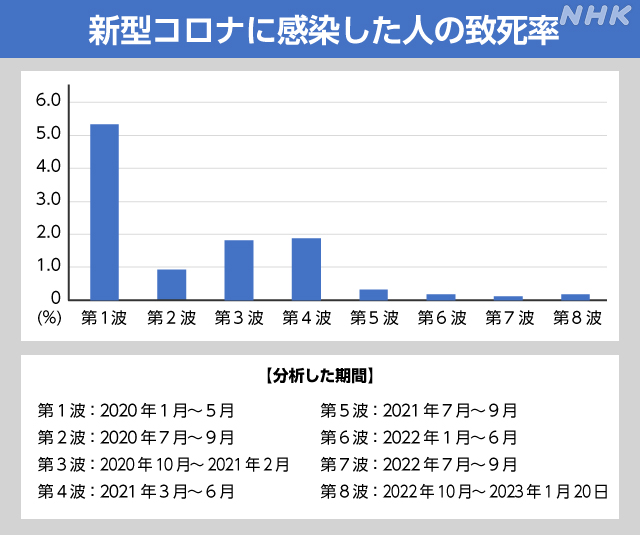

【致死率は 一方で死者数は】

「致死率」は最初に感染が拡大した2020年春ごろの第1波では5%を超えていました。しかし治療法の進歩やワクチン接種の進展もあり、去年(2022)秋以降の第8波では0.19%と下がってきています。

一方で、感染がより広がりやすいオミクロン株になったことで感染者数が桁違いに増加し、亡くなった人は去年12月からの1か月半あまりで約1万5000人と、これまでに亡くなった人のうちの4.3人に1人(1月20日時点)を占めています。

【コロナの季節性は】

また、専門家は毎年冬に流行するインフルエンザと異なり、季節を問わず感染が広がり流行の規模や時期が予測できず、対応が難しいとしています。

さらに新型コロナは変異が起きるペースがインフルエンザに比べて速く、新しい変異ウイルスが出現するおそれがあるとしています。

「致死率」は最初に感染が拡大した2020年春ごろの第1波では5%を超えていました。しかし治療法の進歩やワクチン接種の進展もあり、去年(2022)秋以降の第8波では0.19%と下がってきています。

一方で、感染がより広がりやすいオミクロン株になったことで感染者数が桁違いに増加し、亡くなった人は去年12月からの1か月半あまりで約1万5000人と、これまでに亡くなった人のうちの4.3人に1人(1月20日時点)を占めています。

【コロナの季節性は】

また、専門家は毎年冬に流行するインフルエンザと異なり、季節を問わず感染が広がり流行の規模や時期が予測できず、対応が難しいとしています。

さらに新型コロナは変異が起きるペースがインフルエンザに比べて速く、新しい変異ウイルスが出現するおそれがあるとしています。

【治療薬は】

治療薬については新型コロナでは飲み薬が使われているものの、専門家はインフルエンザのタミフルなどの抗ウイルス薬に比べて使用する際の手続きが煩雑で、簡単に投与できる

状態になっていないとしています。

治療薬については新型コロナでは飲み薬が使われているものの、専門家はインフルエンザのタミフルなどの抗ウイルス薬に比べて使用する際の手続きが煩雑で、簡単に投与できる

状態になっていないとしています。

【受診できる医療機関は】

現在では一般の医療機関でも感染対策を取った上で新型コロナの患者の診療を行うことが可能になっていて、都道府県が地域のクリニックなどコロナ診療が可能な医療機関名を一覧にして公表するなど、受診できる医療機関の数は増えていますが、インフルエンザに対応する医療機関ほどは多くはありません。

厚生労働省の専門家会合のメンバーらは1月11日、「5類」などに見直した場合の影響についての見解を示しました。

この中では

「新型コロナは季節性インフルエンザと比べはるかに感染が広がりやすくなっているうえ、感染者数の増加で死亡者数が極めて多くなってきている」

「季節を問わず流行が起き、感染拡大の時期や規模を予測することが難しく、新しい変異株が出現するおそれがある」としています。

このため「季節性インフルエンザと同様の対応が可能な病気になるにはもうしばらく時間がかかる」と評価しています。

現在では一般の医療機関でも感染対策を取った上で新型コロナの患者の診療を行うことが可能になっていて、都道府県が地域のクリニックなどコロナ診療が可能な医療機関名を一覧にして公表するなど、受診できる医療機関の数は増えていますが、インフルエンザに対応する医療機関ほどは多くはありません。

厚生労働省の専門家会合のメンバーらは1月11日、「5類」などに見直した場合の影響についての見解を示しました。

この中では

「新型コロナは季節性インフルエンザと比べはるかに感染が広がりやすくなっているうえ、感染者数の増加で死亡者数が極めて多くなってきている」

「季節を問わず流行が起き、感染拡大の時期や規模を予測することが難しく、新しい変異株が出現するおそれがある」としています。

このため「季節性インフルエンザと同様の対応が可能な病気になるにはもうしばらく時間がかかる」と評価しています。

「5類」変更の影響 専門家は?

専門家会合のメンバーらは「5類」などに変更された場合、懸念される点として次の点を指摘しました。

▼患者が増加したときに、行政による入院調整が行われず地域を越えた調整も難しくなること。

▼治療費が公費で負担されなくなり、感染者が検査や治療を受けない、受けられない

可能性があること。

一方で、

▼濃厚接触者に対して、法律に基づいた行動制限の呼びかけができなくなることについてはすでに事実上行われておらず影響は少ない。

▼感染者が自宅以外で待機するためのホテルなどの施設が確保されなくなることは、1年間に2000万人以上の感染が確認されている現在では感染拡大を抑える観点からは寄与する度合いは低くなっている。

このように指摘しています。

また、「5類」になると特措法の対象ではなくなることについては、以下の可能性があるとしています。

▼都道府県知事が行っていた感染対策の呼びかけの法的根拠が失われることで、「新型コロナは終わった」とみなされ必要な感染対策が行われなくなる可能性。

▼対策本部が廃止されることで、感染力や病原性が著しく上がった新たな変異ウイルスが

現れた場合に迅速な措置ができなくなる可能性。

▼ワクチンに関する対策が縮小される可能性があり、接種の際に自己負担が発生すれば接種率が低下する可能性。

さらに、法律上の扱いにかかわらず、今後も求められることとしては。

▼感染者がほかの人に感染させないための行動を促すことが必要であること

▼医療がひっ迫したときに調整を行う機能を維持すること

▼必要な予防接種ができる体制を維持すること

▼新たな変異ウイルスによって医療に深刻な影響が出るおそれがある場合には接触機会を減らす対策を考慮すること

こうしたことを踏まえて、位置づけの変更は必要な準備を進めながら行うべきだとしています。

▼患者が増加したときに、行政による入院調整が行われず地域を越えた調整も難しくなること。

▼治療費が公費で負担されなくなり、感染者が検査や治療を受けない、受けられない

可能性があること。

一方で、

▼濃厚接触者に対して、法律に基づいた行動制限の呼びかけができなくなることについてはすでに事実上行われておらず影響は少ない。

▼感染者が自宅以外で待機するためのホテルなどの施設が確保されなくなることは、1年間に2000万人以上の感染が確認されている現在では感染拡大を抑える観点からは寄与する度合いは低くなっている。

このように指摘しています。

また、「5類」になると特措法の対象ではなくなることについては、以下の可能性があるとしています。

▼都道府県知事が行っていた感染対策の呼びかけの法的根拠が失われることで、「新型コロナは終わった」とみなされ必要な感染対策が行われなくなる可能性。

▼対策本部が廃止されることで、感染力や病原性が著しく上がった新たな変異ウイルスが

現れた場合に迅速な措置ができなくなる可能性。

▼ワクチンに関する対策が縮小される可能性があり、接種の際に自己負担が発生すれば接種率が低下する可能性。

さらに、法律上の扱いにかかわらず、今後も求められることとしては。

▼感染者がほかの人に感染させないための行動を促すことが必要であること

▼医療がひっ迫したときに調整を行う機能を維持すること

▼必要な予防接種ができる体制を維持すること

▼新たな変異ウイルスによって医療に深刻な影響が出るおそれがある場合には接触機会を減らす対策を考慮すること

こうしたことを踏まえて、位置づけの変更は必要な準備を進めながら行うべきだとしています。

政府分科会の尾身茂会長は

政府分科会の尾身茂会長は1月13日、NHKのインタビューに対し、

「これから一番重要なことは『経済や社会を動かす』一方で『医療提供体制を維持すること』の2つの目的を同時に実現することが必要で、どれが一番良い方法か、いまのコロナの特徴を踏まえた対策が必要だ。5類になるとどういう良いこととネガティブなことがあるのか考慮した上で、準備しながら段階的に進めていくべきだ」と述べました。

また、一般の人と毎日、感染者や亡くなる人を見ている医療者で状況の見え方が違っているとした上で「それぞれの当事者にとってこれなら分かるという納得感と共感がある議論が求められるのではないか」と話しています。

「これから一番重要なことは『経済や社会を動かす』一方で『医療提供体制を維持すること』の2つの目的を同時に実現することが必要で、どれが一番良い方法か、いまのコロナの特徴を踏まえた対策が必要だ。5類になるとどういう良いこととネガティブなことがあるのか考慮した上で、準備しながら段階的に進めていくべきだ」と述べました。

また、一般の人と毎日、感染者や亡くなる人を見ている医療者で状況の見え方が違っているとした上で「それぞれの当事者にとってこれなら分かるという納得感と共感がある議論が求められるのではないか」と話しています。

今後の見通しは?

厚生労働省の専門家会合では、新型コロナはインフルエンザと同等と判断できる条件を現時点で満たしていないとする指摘も出ていました。

今後、分類を5類に変える場合厚生労働省は専門家で作る感染症部会にはかったうえで省令改正を行う必要があります。

厚生労働省は来週から感染症部会を開き、現在の感染状況をみたうえで、5類へ移行する具体的な時期など見直しの方向性を判断していくことにしています。

そして2月以降、医療費の公費負担や、医療提供体制のあり方などについて、具体的な議論を詰めていくことにしています。

今後、分類を5類に変える場合厚生労働省は専門家で作る感染症部会にはかったうえで省令改正を行う必要があります。

厚生労働省は来週から感染症部会を開き、現在の感染状況をみたうえで、5類へ移行する具体的な時期など見直しの方向性を判断していくことにしています。

そして2月以降、医療費の公費負担や、医療提供体制のあり方などについて、具体的な議論を詰めていくことにしています。