理想の酪農を追い求めて ~ある酪農家の挑戦~

「日本の酪農のあり方に一石を投じたい」

物価高騰が地域の産業に及ぼす影響を取材する中、輸入飼料の高騰をきっかけに持続可能な酪農を目指したいと模索する1人の酪農家に出会いました。

彼が思い描く理想の酪農とは、いったいどのようなものなのでしょうか?

(山口放送局記者 池田昌平)

物価高騰が地域の産業に及ぼす影響を取材する中、輸入飼料の高騰をきっかけに持続可能な酪農を目指したいと模索する1人の酪農家に出会いました。

彼が思い描く理想の酪農とは、いったいどのようなものなのでしょうか?

(山口放送局記者 池田昌平)

牛が牧草地にいない

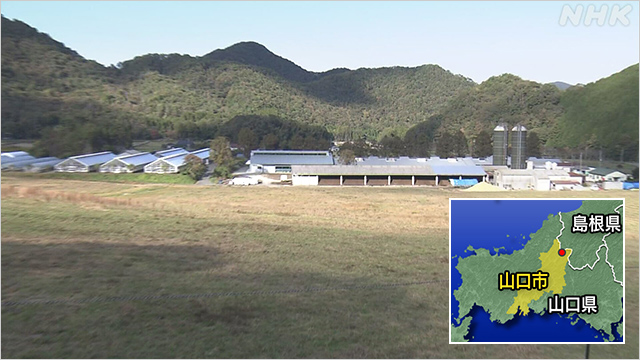

山口県と島根県の県境の山あいにある山口市阿東徳佐。

冷涼な気候をいかしたリンゴの産地として知られています。

私が今回、訪問したのはこの地域で酪農を営む農業法人「船方総合農場」。

冷涼な気候をいかしたリンゴの産地として知られています。

私が今回、訪問したのはこの地域で酪農を営む農業法人「船方総合農場」。

乳牛60頭余りを飼育し、1日あたり約1600キロの生乳を生産しています。

山の裾野には、およそ30ヘクタールの牧草地が広がり、牧歌的な雰囲気を感じさせます。

牧草地で牛たちがのんびり過ごす光景を想像していましたが、いくら見渡してみても牛の姿は見当たりません。

牛たちはどうしているのかと聞いてみると、意外な答えが返ってきました。

山の裾野には、およそ30ヘクタールの牧草地が広がり、牧歌的な雰囲気を感じさせます。

牧草地で牛たちがのんびり過ごす光景を想像していましたが、いくら見渡してみても牛の姿は見当たりません。

牛たちはどうしているのかと聞いてみると、意外な答えが返ってきました。

船方総合農場 坂本賢一社長

「乳牛を牧草地に放すことは基本的にありません。搾乳量が減るから」

「乳牛を牧草地に放すことは基本的にありません。搾乳量が減るから」

こんな立派な牧草地があるのにもったいない。

そう思い聞いてみると、乳牛は基本的に牛舎の中で過ごし、1日最低2回、トウモロコシや大豆などの飼料用穀物が配合された“濃厚飼料”を混ぜたエサが与えられるといいます。

そう思い聞いてみると、乳牛は基本的に牛舎の中で過ごし、1日最低2回、トウモロコシや大豆などの飼料用穀物が配合された“濃厚飼料”を混ぜたエサが与えられるといいます。

濃厚飼料は、牧草などの“粗飼料”に比べて栄養価が高く、牛の乳量を増やすためには欠かせません。

本来、牛は穀物でなく草を食べる動物ですが、搾乳量を増やすことが最優先。

これがいまの日本の酪農の典型的なスタイルです。

本来、牛は穀物でなく草を食べる動物ですが、搾乳量を増やすことが最優先。

これがいまの日本の酪農の典型的なスタイルです。

酪農スタイル 根本から変えたい

しかしいま、坂本さんはこのスタイルを根本から変えようとしています。

日本では、濃厚飼料のほとんどを海外から輸入しています。

しかし、世界的な原材料価格の高騰を背景に輸入飼料の価格が高騰。

坂本さんの牧場でも、年間の飼料代はおよそ1000万円も高くなるなど、経営が大きく圧迫されています。

こうした中、輸入飼料に頼る酪農のあり方そのものに、疑問を感じたのです。

日本では、濃厚飼料のほとんどを海外から輸入しています。

しかし、世界的な原材料価格の高騰を背景に輸入飼料の価格が高騰。

坂本さんの牧場でも、年間の飼料代はおよそ1000万円も高くなるなど、経営が大きく圧迫されています。

こうした中、輸入飼料に頼る酪農のあり方そのものに、疑問を感じたのです。

坂本賢一社長

「飼料代が上がっても”乳価”はすぐには上がらず利益は減っていく。ただ、搾乳量を増やさないと収入にならないので、輸入飼料も減らせない。そして搾乳量を増やそうとすると乳牛の体にも大きな負担がかかり、病気にもなりやすい」

「飼料代が上がっても”乳価”はすぐには上がらず利益は減っていく。ただ、搾乳量を増やさないと収入にならないので、輸入飼料も減らせない。そして搾乳量を増やそうとすると乳牛の体にも大きな負担がかかり、病気にもなりやすい」

放牧の本格導入を目指す

坂本社長が目指すのは、「放牧」の本格的な導入です。

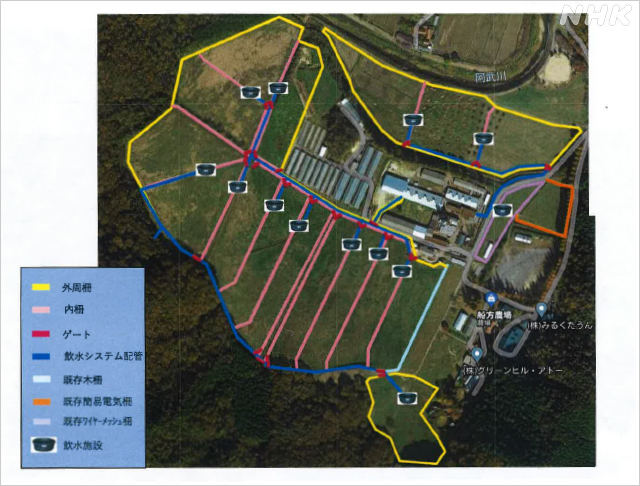

具体的には牧草地を10以上のエリアに区切り、1番よい状態の牧草が生えているエリアに乳牛を放します。

具体的には牧草地を10以上のエリアに区切り、1番よい状態の牧草が生えているエリアに乳牛を放します。

牧草地をシステム的に管理することで、持続可能な放牧を実現するのが狙いです。

ことし4月から牧草地を仕切る柵とエリアごとの給水場も整備し、来年から本格的に放牧を始める予定です。

一般社団法人日本草地畜産種子協会によりますと、日中のみの放牧であれば乳牛1頭あたり10~15アールの広さの牧草地があれば可能です。

また、放牧は乳牛のストレス軽減にもつながり、乳房炎などの病気が減ったという報告もあります。

ことし4月から牧草地を仕切る柵とエリアごとの給水場も整備し、来年から本格的に放牧を始める予定です。

一般社団法人日本草地畜産種子協会によりますと、日中のみの放牧であれば乳牛1頭あたり10~15アールの広さの牧草地があれば可能です。

また、放牧は乳牛のストレス軽減にもつながり、乳房炎などの病気が減ったという報告もあります。

ただ、放牧を続けていく上で欠かせないのが土づくりです。

放牧をしながら乳量を維持していくためには、濃厚飼料に代わる栄養価の高い牧草を生育する必要があるからです。

坂本さんは牧草地の土壌を分析して土壌改良を進めることにしています。

これと並行して飼料用のイネやトウモロコシの栽培も進めています。

今はまだ12ヘクタールほどですが、耕作放棄地を活用するなど栽培面積の拡大を進めたい考えです。

放牧をしながら乳量を維持していくためには、濃厚飼料に代わる栄養価の高い牧草を生育する必要があるからです。

坂本さんは牧草地の土壌を分析して土壌改良を進めることにしています。

これと並行して飼料用のイネやトウモロコシの栽培も進めています。

今はまだ12ヘクタールほどですが、耕作放棄地を活用するなど栽培面積の拡大を進めたい考えです。

坂本さんが乳牛に与えている濃厚飼料の割合は4割弱。

放牧と飼料用作物の栽培で輸入する飼料を徐々に減らし、最終的にはすべて自前で飼料を供給する体制を目指したいとしています。

放牧と飼料用作物の栽培で輸入する飼料を徐々に減らし、最終的にはすべて自前で飼料を供給する体制を目指したいとしています。

自給飼料で品質と経営改善に

去年11月上旬、坂本さんは北海道鹿追町にある牧場で開かれた勉強会に参加しました。

この牧場では、雪のない4月から12月までの間、牛舎のすぐ横にある約10ヘクタールの牧草地で乳牛を放牧しています。

勉強会では、栄養価の高い牧草と飼料穀物の自給などを進めたところ、10年前に比べて濃厚飼料の使用量は半分に減ったこと。

搾乳を始めて3年ほどと言われる乳牛の寿命が1年あまり伸びたことなどが紹介されました。

また、「乳脂肪分4.0以上」の生乳を生産することで、地元の大手乳業メーカーと、通常より高い乳価での取り引きにもつながりました。

この牧場では、雪のない4月から12月までの間、牛舎のすぐ横にある約10ヘクタールの牧草地で乳牛を放牧しています。

勉強会では、栄養価の高い牧草と飼料穀物の自給などを進めたところ、10年前に比べて濃厚飼料の使用量は半分に減ったこと。

搾乳を始めて3年ほどと言われる乳牛の寿命が1年あまり伸びたことなどが紹介されました。

また、「乳脂肪分4.0以上」の生乳を生産することで、地元の大手乳業メーカーと、通常より高い乳価での取り引きにもつながりました。

中野牧場 中野大樹社長

「病気の牛が増えることが一番生産性を下げる。そこをまず改善したいと考えた。輸入飼料はあくまで自前では足りない栄養を補うためのものとして考えている。輸入飼料の依存度を減らし、外的要因に左右されにくい経営を目指すことが持続可能な酪農につながる」

「病気の牛が増えることが一番生産性を下げる。そこをまず改善したいと考えた。輸入飼料はあくまで自前では足りない栄養を補うためのものとして考えている。輸入飼料の依存度を減らし、外的要因に左右されにくい経営を目指すことが持続可能な酪農につながる」

牛に優しい酪農を付加価値に

坂本さんは今後、乳量がある程度、減っていくことは覚悟しつつ、自然な環境で育てた牛の生乳を新たなビジネスチャンスにつなげようとしています。

坂本さんの会社では、自社の生乳のほぼすべてを自前の加工施設に回し、牛乳やチーズなどを生産。

坂本さんの会社では、自社の生乳のほぼすべてを自前の加工施設に回し、牛乳やチーズなどを生産。

製造された乳製品は牧場の直営店だけでなく、山陽新幹線の新山口駅前にある直営のカフェでも販売されています。

牧場直送の新鮮なミルクを使ったソフトクリームやチーズケーキなどを味わうことができ、若い女性を中心に好評です。

家畜にとってストレスの少ない飼育環境を整える「アニマルウェルフェア」の観点から差別化を図り、製品の価値の向上につなげられると考えています。

牧場直送の新鮮なミルクを使ったソフトクリームやチーズケーキなどを味わうことができ、若い女性を中心に好評です。

家畜にとってストレスの少ない飼育環境を整える「アニマルウェルフェア」の観点から差別化を図り、製品の価値の向上につなげられると考えています。

坂本賢一社長

「放牧を定着させるにはどうしても時間がかかる。それだけで利益を出せるとは考えていない。私たちは原料生産から商品販売までを全部、自分たちでデザインできる。放牧などを通じてほかの乳業メーカーでは作れない付加価値の高い乳製品を販売し、利益を確保していきたい」

「放牧を定着させるにはどうしても時間がかかる。それだけで利益を出せるとは考えていない。私たちは原料生産から商品販売までを全部、自分たちでデザインできる。放牧などを通じてほかの乳業メーカーでは作れない付加価値の高い乳製品を販売し、利益を確保していきたい」

日本の酪農 未来へつなげられるか

私が取材に行く度に坂本さんが語っていたのは、”未来の子どもたちのために誇れる酪農を地域に残したい”という言葉でした。

輸入飼料に依存し効率を追い求める日本の酪農は、果たして今後も維持していけるのか。

あたり前のように牛乳や乳製品を消費している私たちも考えるタイミングが来ていると改めて感じました。

輸入飼料に依存し効率を追い求める日本の酪農は、果たして今後も維持していけるのか。

あたり前のように牛乳や乳製品を消費している私たちも考えるタイミングが来ていると改めて感じました。

日本の酪農を維持するためには、輸入飼料と完全に手を切ることはできません。

その一方で、食料の安全保障の観点から、放牧や飼料作物の自給などの体制づくりが求められているのも事実です。

坂本さんの取り組みが、将来、日本の酪農のスタンダードになるかもしれない。

未来を見据えた酪農を目指す坂本さんの挑戦を、今後も追いかけたいと思います。

その一方で、食料の安全保障の観点から、放牧や飼料作物の自給などの体制づくりが求められているのも事実です。

坂本さんの取り組みが、将来、日本の酪農のスタンダードになるかもしれない。

未来を見据えた酪農を目指す坂本さんの挑戦を、今後も追いかけたいと思います。

山口放送局記者

池田昌平

2015年入局

高松局を経て現所属

地域経済の課題を取材

池田昌平

2015年入局

高松局を経て現所属

地域経済の課題を取材