“ベビーカーたため”論争は続く 孤立する親 乗務員の本音は?

去年9月に公開したWEB特集「“ベビーカーたため”とどなられた 1.4万リツイートの波紋」は、読者から非常に大きな反響がありました。(この記事の最後にリンクがあります)

記事を公開してからも、公共交通機関でのベビーカー使用については、年齢や性別など問わず、さまざまな人たちの間で幅広い意見が交わされています。

バス乗車の問題は、さらに「2人乗りベビーカー」をめぐる論争にも波及し、子育てを行う親からは“トラブルを恐れて外出をためらう”という声がいくつも寄せられました。

一方で、現役のバス乗務員を取材すると、“安全や運行時間を考えると、ベビーカーの乗車サポートには限界がある”との本音も…

バスで外出したいという当たり前の願い、どうすればうまくいくのでしょうか。

(おはよう日本 ディレクター 小田翔子)

記事を公開してからも、公共交通機関でのベビーカー使用については、年齢や性別など問わず、さまざまな人たちの間で幅広い意見が交わされています。

バス乗車の問題は、さらに「2人乗りベビーカー」をめぐる論争にも波及し、子育てを行う親からは“トラブルを恐れて外出をためらう”という声がいくつも寄せられました。

一方で、現役のバス乗務員を取材すると、“安全や運行時間を考えると、ベビーカーの乗車サポートには限界がある”との本音も…

バスで外出したいという当たり前の願い、どうすればうまくいくのでしょうか。

(おはよう日本 ディレクター 小田翔子)

バスに乗れない…2人乗りベビーカーを使う親の苦悩

都内に住む関口愛子さん(34)は、2歳の男の子と1歳の双子の女の子、合わせて3人の子どもを育てています。

長男1人のときには1人用ベビーカーで路線バスをよく利用していましたが、2人乗りベビーカーを使うようになって、バスを利用するのは難しいと痛感する出来事がありました。

ある日、子どもたちと外出していたら急に雨が降りだしたため、始発で比較的空いている停留所から路線バスに乗ろうとしました。

長男1人のときには1人用ベビーカーで路線バスをよく利用していましたが、2人乗りベビーカーを使うようになって、バスを利用するのは難しいと痛感する出来事がありました。

ある日、子どもたちと外出していたら急に雨が降りだしたため、始発で比較的空いている停留所から路線バスに乗ろうとしました。

関口愛子さん

「乗務員さんに『乗せたいです』と声かけをしたんですけど、すごくけげんそうな顔をされてしまって、目を合わせてくれなくて、あまり返事が聞こえなかったので。乗車を手伝って下さったのですが、“降りるときにも手を借りられるかな、どうしよう”と不安でした。やっぱりもう乗るのはやめておいたほうがいいのかなという気持ちになりました」

「乗務員さんに『乗せたいです』と声かけをしたんですけど、すごくけげんそうな顔をされてしまって、目を合わせてくれなくて、あまり返事が聞こえなかったので。乗車を手伝って下さったのですが、“降りるときにも手を借りられるかな、どうしよう”と不安でした。やっぱりもう乗るのはやめておいたほうがいいのかなという気持ちになりました」

2人乗りベビーカーは1人用に比べて幅が広く、重さもベビーカーだけで10キロ前後あります。

子どもを乗せたまま親が1人で持ち上げるのは危険です。

ベビーカーをたたんで乗り込むことも、子ども2人を抱えながらでは難しく、また、広げたままだと車内で場所を取るなど周囲に迷惑をかけてしまうという思いもあり、関口さんはそれ以来、双子を連れてバスに乗ることは避けています。

子どもを乗せたまま親が1人で持ち上げるのは危険です。

ベビーカーをたたんで乗り込むことも、子ども2人を抱えながらでは難しく、また、広げたままだと車内で場所を取るなど周囲に迷惑をかけてしまうという思いもあり、関口さんはそれ以来、双子を連れてバスに乗ることは避けています。

さらに心がふさいだのが、SNS上で話題になったバレーボール元日本代表の大山加奈さんの体験談でした。

双子を乗せてバス停で待っていたら、最初のバスは後ろのドアを開けてもらえず乗車することができなかった。

次のバスには乗車できたものの、乗り降りのサポートをしてもらえなかった、というものです。

この路線を運行するバス事業者は私たちの取材に対し、“バス停に隠れて気が付かなかった” “スムーズに乗車しているように見え、乗務員のサポートは必要ないと判断した”と回答しています。

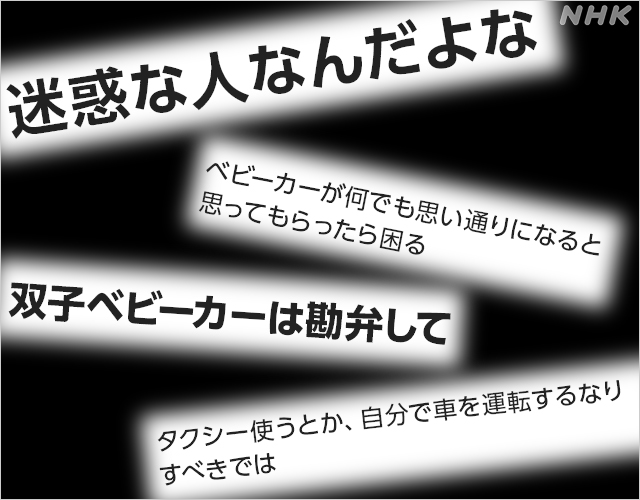

ただ、大山さんの体験談に対して「迷惑な人だ」「双子ベビーカーは勘弁して」「公共交通機関に期待しすぎ」などという批判の声も相次ぎました。

双子を乗せてバス停で待っていたら、最初のバスは後ろのドアを開けてもらえず乗車することができなかった。

次のバスには乗車できたものの、乗り降りのサポートをしてもらえなかった、というものです。

この路線を運行するバス事業者は私たちの取材に対し、“バス停に隠れて気が付かなかった” “スムーズに乗車しているように見え、乗務員のサポートは必要ないと判断した”と回答しています。

ただ、大山さんの体験談に対して「迷惑な人だ」「双子ベビーカーは勘弁して」「公共交通機関に期待しすぎ」などという批判の声も相次ぎました。

関口愛子さん

「人に頼らないといけない環境の中で、スロープを出してもらったり、乗務員さんの時間をとってしまったり。あと車内の込み混み具合ですね。申し訳ないなっていう気持ちがあるので、バスに乗ることを選べないことが多いです。バスに乗るのは、100回に1回の勇気を出すくらいのことです」

「人に頼らないといけない環境の中で、スロープを出してもらったり、乗務員さんの時間をとってしまったり。あと車内の込み混み具合ですね。申し訳ないなっていう気持ちがあるので、バスに乗ることを選べないことが多いです。バスに乗るのは、100回に1回の勇気を出すくらいのことです」

都内は「2人乗りベビーカー 折りたたまず乗車できる」

そもそも、2人乗りベビーカーで路線バスに乗ってよいのでしょうか。

国土交通省の協議会は2020年3月、「混雑しているなど乗車が難しい場合をのぞいて、2人乗りベビーカーを折りたたまずに乗車できる」という方針をとりまとめています。

それにのっとり、都営バスと東京都内の民間バス事業者などは、共同で安全な乗車の手順を検証してきました。

その手順がこちらです。

国土交通省の協議会は2020年3月、「混雑しているなど乗車が難しい場合をのぞいて、2人乗りベビーカーを折りたたまずに乗車できる」という方針をとりまとめています。

それにのっとり、都営バスと東京都内の民間バス事業者などは、共同で安全な乗車の手順を検証してきました。

その手順がこちらです。

▽乗車手順1:前乗りバスの場合、前のドアで乗務員に声をかけ後ろの広いドアから乗り込む。

▽乗車手順2:乗務員がイスをたたみ、空いたスペースにベビーカーをとめる。

▽乗車手順3:車輪のストッパーをかけ、専用のベルトで2か所固定。

こうした検証に基づき、2022年5月「混雑時など乗車が難しい場合は除き、都内の路線バス全線で2人乗りベビーカーを折りたたまずに乗車できる」としました。

また「利用者からの要望があれば乗降時に乗務員がサポートする」という方針も定めていたのです。

こうした検証に基づき、2022年5月「混雑時など乗車が難しい場合は除き、都内の路線バス全線で2人乗りベビーカーを折りたたまずに乗車できる」としました。

また「利用者からの要望があれば乗降時に乗務員がサポートする」という方針も定めていたのです。

“運行ダイヤ・ワンマンの限界” 現役バス乗務員が語る本音

しかし現役のバス乗務員を取材すると、ルール通り運用することの難しさが見えてきました。

この方針が示されてから2人乗りベビーカーに対応したことがあるという、首都圏で路線バスを運転する40代の男性は「車内が混雑していないかぎり乗車を断ることはない」と語ります。

ただ、2人乗りベビーカーが乗り込む際、車内の乗客に向けてベビーカーが乗り込むことをアナウンスしたものの、その親に声をかけたり、乗り降りのサポートに動いたりはしなかったといいます。

この方針が示されてから2人乗りベビーカーに対応したことがあるという、首都圏で路線バスを運転する40代の男性は「車内が混雑していないかぎり乗車を断ることはない」と語ります。

ただ、2人乗りベビーカーが乗り込む際、車内の乗客に向けてベビーカーが乗り込むことをアナウンスしたものの、その親に声をかけたり、乗り降りのサポートに動いたりはしなかったといいます。

首都圏の路線バス乗務員(40代)

「やはり乗り降りするのが大変だから、心の中では“これは運転席から離れてお手伝いしないと”と思ったんですが、ほかのお客様が時計を見始めたりですとか、“このバスはまだ発車しないのか” “早く動いてほしいのに”みたいな空気は、車内からひしひしと伝わってきて、なかなか行動に移せなかったです」

「やはり乗り降りするのが大変だから、心の中では“これは運転席から離れてお手伝いしないと”と思ったんですが、ほかのお客様が時計を見始めたりですとか、“このバスはまだ発車しないのか” “早く動いてほしいのに”みたいな空気は、車内からひしひしと伝わってきて、なかなか行動に移せなかったです」

都内の路線バスのほぼすべては「ワンマン」と呼ばれる乗務員1人態勢で運行されています。

男性は、1人でさまざまな役割を担わなければならない現状では、やれることに限界があると感じています。

男性は、1人でさまざまな役割を担わなければならない現状では、やれることに限界があると感じています。

首都圏の路線バス乗務員(40代)

「私たちは周りの交通を気にしたり、車内の安全を気にしたり、あとは運行時間も気にしなくてはいけなくて。1人でいろんなことを考えながら運転しているので、なかなか気が回らない。私たちに2人乗りベビーカーのサポートも加えてやってくれと言われても、これ以上はなかなか対応しづらいです」

「私たちは周りの交通を気にしたり、車内の安全を気にしたり、あとは運行時間も気にしなくてはいけなくて。1人でいろんなことを考えながら運転しているので、なかなか気が回らない。私たちに2人乗りベビーカーのサポートも加えてやってくれと言われても、これ以上はなかなか対応しづらいです」

“乗降手順を練習する機会ない” ルール不浸透の実情

2人乗りベビーカーの乗り降りをどうサポートすればよいのかが、乗務員に十分浸透していない実情も見えてきました。

30年以上都内で路線バスの運転をしている男性は、自身が勤めるバス営業所では2人乗りベビーカーを折りたたまずに乗車できるというルールが決まってからも、実際に手順を練習する機会がないと語ります。

都内の路線バス乗務員(60代)

「『通達がありました』っていう紙を貼ったり、3か月に1回開かれるミーティングで『こういうルールになりましたので注意してください』と言われたりした程度で、まだ私たち乗務員は具体的な手順を分かっていないんです。そういう状態にもかかわらず、急に現場任せに“乗務員が乗降サポートをやるのが当然”みたいなことは困るなと。お客さんに対して思いやる気持ちをもっと出していきたいのに、それができない状況が作られているんじゃないかなっていう。年々やりづらくなって来ているなっていうふうに思います」

「『通達がありました』っていう紙を貼ったり、3か月に1回開かれるミーティングで『こういうルールになりましたので注意してください』と言われたりした程度で、まだ私たち乗務員は具体的な手順を分かっていないんです。そういう状態にもかかわらず、急に現場任せに“乗務員が乗降サポートをやるのが当然”みたいなことは困るなと。お客さんに対して思いやる気持ちをもっと出していきたいのに、それができない状況が作られているんじゃないかなっていう。年々やりづらくなって来ているなっていうふうに思います」

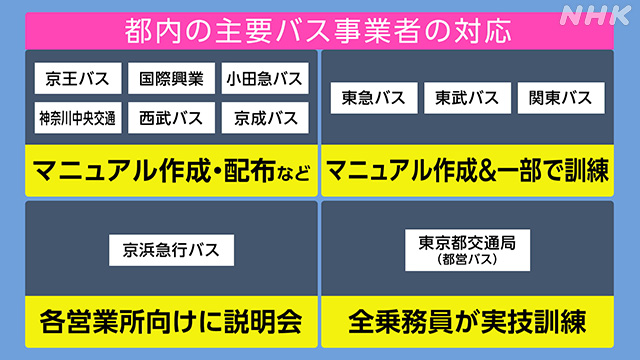

私たちが都内の主要なバス事業者を取材したところ、各社で研修会などは開かれているものの、すべての乗務員が受けているわけではないことが分かりました。

ある事業者は「今後研修を進めていき全乗務員に浸透するように努める」と回答しました。

ある事業者は「今後研修を進めていき全乗務員に浸透するように努める」と回答しました。

2人乗りベビーカーでバスに乗れるようにするには…

ベビーカー使用者とバス乗務員がどうすれば、お互いに不安なくバスに乗車できるようになるのか。

子育ての移動に関する国の協議会で座長を務める、中央大学教授の秋山哲男さんは、バス事業者による社内教育・研修を充実させる必要性とともに「分刻みの運行ダイヤを見直す時期にきている」と指摘します。

子育ての移動に関する国の協議会で座長を務める、中央大学教授の秋山哲男さんは、バス事業者による社内教育・研修を充実させる必要性とともに「分刻みの運行ダイヤを見直す時期にきている」と指摘します。

中央大学 秋山哲男教授(国土交通省「子育てにやさしい移動に関する協議会」座長)

「路線バスはベビーカーの人も車イスの人も多様な人が利用するので、当然数分遅れる可能性があります。そういった面を想定したダイヤの組み方・決め方をルール化することが必要です。そこをもう少し丁寧にやれば、乗務員の人はそこまで心配する必要はなくなるし、同乗者にとっても教育になる。日本は共生社会の入り口に入ったばかりなので、5年、10年後を見据えて『バスに乗る時にはこういうルールにしましょう』というのを行政やバス会社が呼びかけて作っていくというのも大事だろうと思います」

「路線バスはベビーカーの人も車イスの人も多様な人が利用するので、当然数分遅れる可能性があります。そういった面を想定したダイヤの組み方・決め方をルール化することが必要です。そこをもう少し丁寧にやれば、乗務員の人はそこまで心配する必要はなくなるし、同乗者にとっても教育になる。日本は共生社会の入り口に入ったばかりなので、5年、10年後を見据えて『バスに乗る時にはこういうルールにしましょう』というのを行政やバス会社が呼びかけて作っていくというのも大事だろうと思います」

“外出できない苦悩”が親を孤立させる

取材を進めると、2人乗りベビーカーに立ちはだかる“壁”はバスだけではないことが分かってきました。

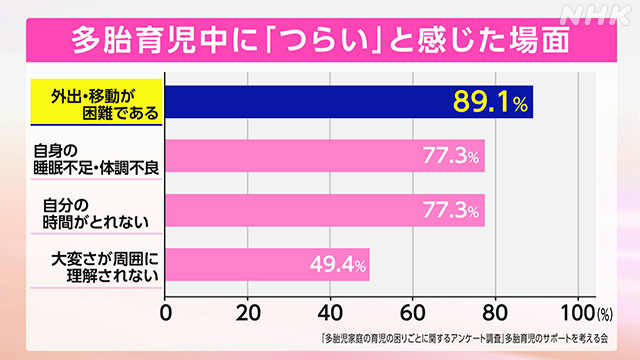

2019年に全国の約1600人の親を対象に行われたアンケートでは、双子など“多胎児”の育児中につらいと感じたこととして、「外出・移動が困難である」ことをあげた人が90%近くに達したのです。

2019年に全国の約1600人の親を対象に行われたアンケートでは、双子など“多胎児”の育児中につらいと感じたこととして、「外出・移動が困難である」ことをあげた人が90%近くに達したのです。

アンケートを実施した多胎育児のサポート活動をするNPO法人のもとには、「2人乗りベビーカーで出かけたものの、外出先でさまざま困難に直面して目的を果たせなかった」という事例がいくつも寄せられています。

事例1

電車で出かけたものの、到着した目的地の駅にエレベーターがなく駅から出られなくて、そのまま引き返して帰宅した。

電車で出かけたものの、到着した目的地の駅にエレベーターがなく駅から出られなくて、そのまま引き返して帰宅した。

事例2

コーヒーを飲もうとファストフード店に入ろうとしたが、入り口に高さ8cmほどの段差が3段あって、ベビーカーを持ち上げることができず諦めた。

コーヒーを飲もうとファストフード店に入ろうとしたが、入り口に高さ8cmほどの段差が3段あって、ベビーカーを持ち上げることができず諦めた。

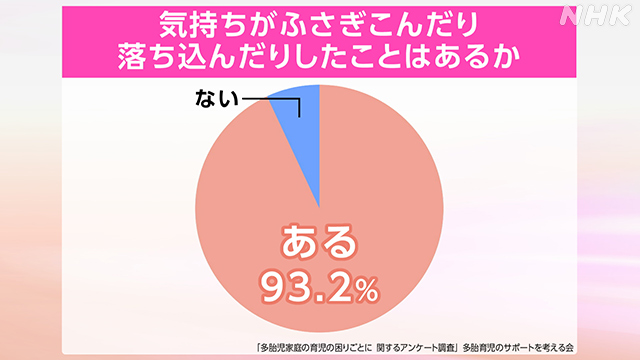

さらにアンケートで「気持ちがふさぎこんだり、落ち込んだり、子どもに対してネガティブな感情を持ったことはあるか?」という質問をしたところ、90%以上の人が「ある」と答えました。

子育て支援をしているNPO法人の市倉加寿代さんは、双子などの親が、1人を育てる以上に精神的に追い詰められ孤立していくケースを何度も見てきました。

2人乗りベビーカーで外出しにくいなど、「子どもを連れて自由な外出・移動すらままならない社会環境」が大きな要因の1つだといいます。

2人乗りベビーカーで外出しにくいなど、「子どもを連れて自由な外出・移動すらままならない社会環境」が大きな要因の1つだといいます。

認定NPO法人フローレンス 市倉加寿代さん

「外出して1つの用事を済ませられないということが、もっといろいろな事を引き起こしてしまう。悩みごとを他人に相談したりストレスを発散したりもできないので、子育てを孤立させてしまうことにまでつながりかねない。育児の負担が大きい多胎児の外出困難を打ち破るためにも、2人乗りベビーカーで移動しやすい社会にしていかないといけません」

「外出して1つの用事を済ませられないということが、もっといろいろな事を引き起こしてしまう。悩みごとを他人に相談したりストレスを発散したりもできないので、子育てを孤立させてしまうことにまでつながりかねない。育児の負担が大きい多胎児の外出困難を打ち破るためにも、2人乗りベビーカーで移動しやすい社会にしていかないといけません」

“誰も取り残さない” 共生社会へ

去年12月、都営バスを運行する東京都交通局が主催し、2人乗りベビーカー使用者との間で意見交換会が行われました。

バス乗務員と親が、乗車する際の手順を一緒に確認。

安全に乗せる方法や、難しく感じる点は何か、どうしたら解決できるのかをそれぞれの視点で話し合っていました。

バス乗務員と親が、乗車する際の手順を一緒に確認。

安全に乗せる方法や、難しく感じる点は何か、どうしたら解決できるのかをそれぞれの視点で話し合っていました。

双子を育てる関口さんの姿もありました。

終了後に話を聞くと、「どこまで自分でやったらいいかとか、乗る側の自分がやるべきことの確認ができた。2人乗りベビーカー使用者でない乗務員さんにも分からないこともあるというのも改めて知ることができた」と話していました。

当事者の間ではこうして少しずつ模索が始まっています。

中央大学教授の秋山さんは「例えば多胎児育児中はタクシーを使いやすくするように補助金を出すなど、国民全員でコストを負担する“誰も取り残さない共生社会”を目指すことが必要だ」と話していました。

それは、誰かに任せきりにしないということ。私を含め、今は直接の当事者ではない人も「いつか自分がベビーカーや車イスを使うときに、回りまわって“助かった”と思うかもしれない」と考える、そんな視点を一人一人が持てるといいなと思いました。

終了後に話を聞くと、「どこまで自分でやったらいいかとか、乗る側の自分がやるべきことの確認ができた。2人乗りベビーカー使用者でない乗務員さんにも分からないこともあるというのも改めて知ることができた」と話していました。

当事者の間ではこうして少しずつ模索が始まっています。

中央大学教授の秋山さんは「例えば多胎児育児中はタクシーを使いやすくするように補助金を出すなど、国民全員でコストを負担する“誰も取り残さない共生社会”を目指すことが必要だ」と話していました。

それは、誰かに任せきりにしないということ。私を含め、今は直接の当事者ではない人も「いつか自分がベビーカーや車イスを使うときに、回りまわって“助かった”と思うかもしれない」と考える、そんな視点を一人一人が持てるといいなと思いました。

おはよう日本 ディレクター

小田翔子

2018年入局

長野局を経て2022年8月より現職

長野局での山岳取材をきっかけに、登山に目覚める

おはよう日本では、継続してベビーカー問題を取材

小田翔子

2018年入局

長野局を経て2022年8月より現職

長野局での山岳取材をきっかけに、登山に目覚める

おはよう日本では、継続してベビーカー問題を取材

“ベビーカーたため”とどなられた 1.4万リツイートの波紋