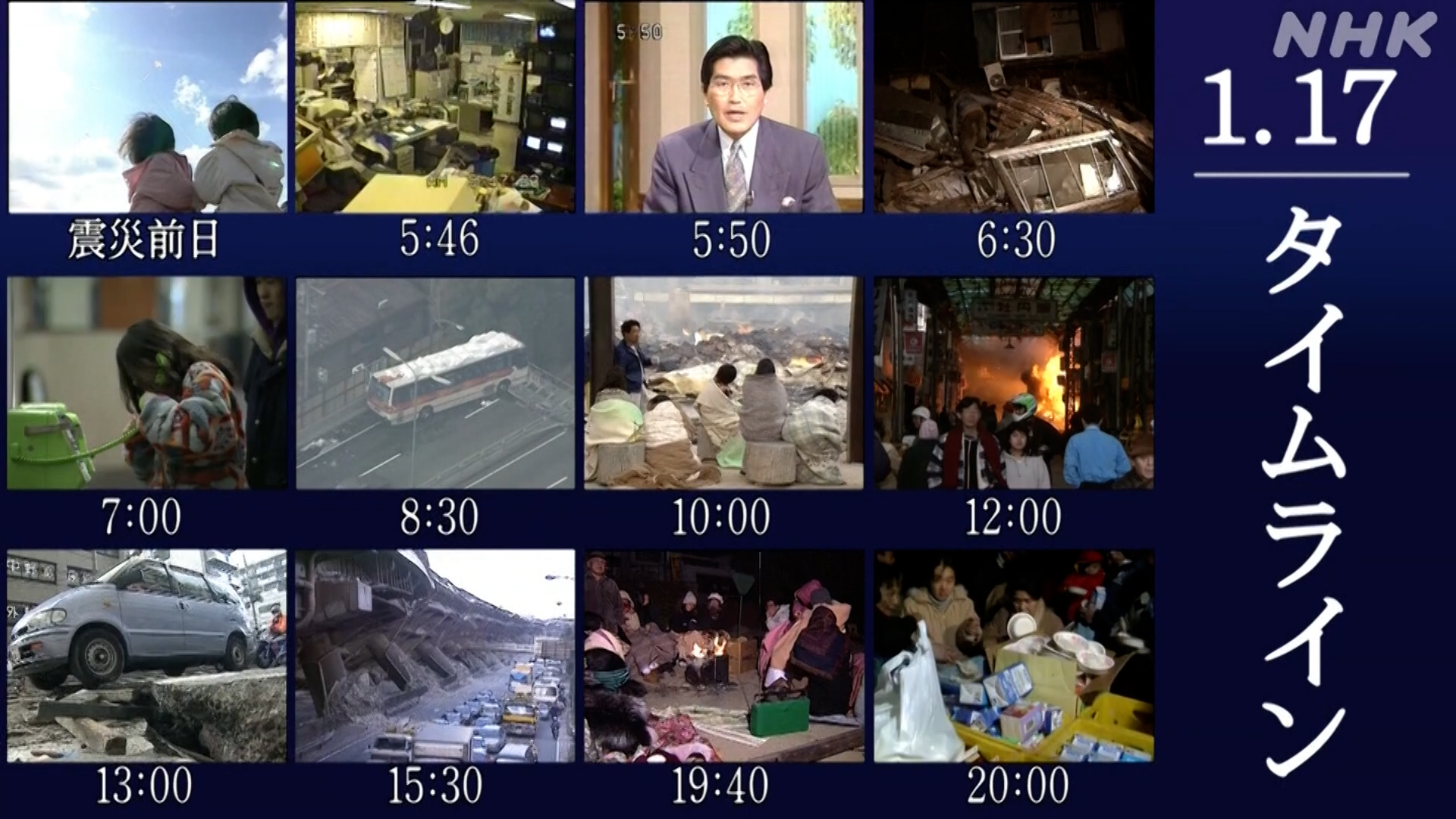

【1日の動き】1.17タイムライン 阪神・淡路大震災から28年

阪神・淡路大震災から、1月17日で28年です。

震災では6434人の命が失われ、住宅の被害はおよそ63万棟にのぼりました。

神戸市など大きな被害を受けた地域では、地震が起きた午前5時46分に黙とうするなどして、犠牲者を悼みました。

震災当時に撮影された映像と、各地のいまの動きを、時系列で重ねて動画にし、随時更新していきます。

震災では6434人の命が失われ、住宅の被害はおよそ63万棟にのぼりました。

神戸市など大きな被害を受けた地域では、地震が起きた午前5時46分に黙とうするなどして、犠牲者を悼みました。

震災当時に撮影された映像と、各地のいまの動きを、時系列で重ねて動画にし、随時更新していきます。

18:00 「しあわせ運べるように」

17日に神戸市中央区で開かれた、兵庫県などが主催の「ひょうご安全の日1.17のつどい」で、復興への願いを込めてつくられた歌「しあわせ運べるように」を、小学生たちが合唱しました。

その合唱にあわせて、ことし2023年1月17日の各地の様子を、動画で伝えます。

その合唱にあわせて、ことし2023年1月17日の各地の様子を、動画で伝えます。

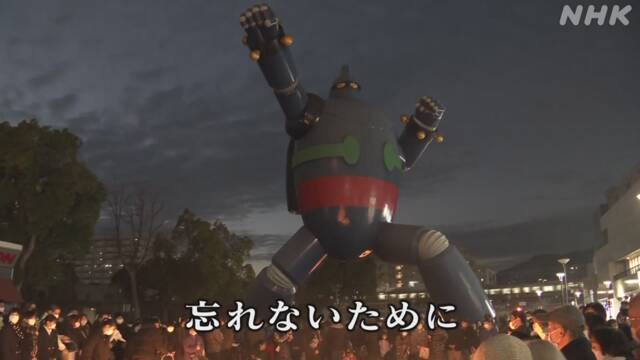

17:46 神戸 東遊園地

震災の発生から12時間後となる午後5時46分の神戸市の東遊園地。多くの人が訪れ、祈りをささげました。

17:30ごろ 神戸 長田区 震災発生から12時間後に黙とう

阪神・淡路大震災で大きな被害があった神戸市長田区の公園では地元のボランティア団体などが追悼の催しを開きました。

神戸市長田区では震災の4年後(1999年)から地元のボランティア団体などが追悼の催しを毎年開いています。

17日午後4時半から始まった催しでは、近くの鷹取中学校の生徒たちが復興への願いをこめてつくられた歌、「しあわせ運べるように」を合唱しました。

続いて地元の高校生らが「私たち震災を知らない世代が当時の教訓や経験をつないでいきたい」と決意を述べました。

このあと、「1.17ながた」という文字の形に並べたおよそ600本のろうそくに明かりがともされ、集まった人たちは震災の発生から12時間後の午後5時46分に、黙とうをささげました。

震災で友人を亡くした30代の女性は「娘が小学1年生で自分が被災したのとちょうど同じ年になり、不思議な気持ちです。子どもたちには日頃から防災の心がけを伝えていきます」と話していました。

主催した「1.17KOBEに灯りをinながた実行委員会」の石倉泰三副委員長は「震災の記憶を継承するため今後も追悼の催しを続けて災害に強いまちを作りたい」と話していました。

神戸市長田区では震災の4年後(1999年)から地元のボランティア団体などが追悼の催しを毎年開いています。

17日午後4時半から始まった催しでは、近くの鷹取中学校の生徒たちが復興への願いをこめてつくられた歌、「しあわせ運べるように」を合唱しました。

続いて地元の高校生らが「私たち震災を知らない世代が当時の教訓や経験をつないでいきたい」と決意を述べました。

このあと、「1.17ながた」という文字の形に並べたおよそ600本のろうそくに明かりがともされ、集まった人たちは震災の発生から12時間後の午後5時46分に、黙とうをささげました。

震災で友人を亡くした30代の女性は「娘が小学1年生で自分が被災したのとちょうど同じ年になり、不思議な気持ちです。子どもたちには日頃から防災の心がけを伝えていきます」と話していました。

主催した「1.17KOBEに灯りをinながた実行委員会」の石倉泰三副委員長は「震災の記憶を継承するため今後も追悼の催しを続けて災害に強いまちを作りたい」と話していました。

14:46 兵庫 三木 東日本大震災の被災者とともに追悼

兵庫県三木市では、地元のボランティア団体が竹の灯籠を並べ、東日本大震災の被災者とともに2つの震災の犠牲者を追悼しました。

追悼式を開いたのは、兵庫県内で活動するボランティア団体「神戸・心絆」(ここな)で、17日は団体のメンバーや、東日本大震災で被災したあと団体との交流を続けてきた宮城県名取市の閖上地区の住民などおよそ80人が参加しました。

会場には「鎮魂」や「絆」などの文字が記されたおよそ1200本の灯籠が「神戸1.17」、「閖上3.11」などの形に並べられ、明かりがともされました。

そして、東日本大震災が発生した午後2時46分に合わせて黙とうし、2つの震災の犠牲者を追悼しました。

名取市から来た長沼俊幸さん(60)は「東北と兵庫の被災者が一緒に手を合わせることができてうれしかったです。これからもここに来て、交流を続けていきたいです」と話していました。

「神戸・心絆」の杉山正秀代表(62)は「神戸も閖上も、同じ思いを持っているので、一緒に追悼ができ感無量です。命の大切さやつながりの大切さなどをこれからも一緒に伝えていきたいです」と話していました。

追悼式を開いたのは、兵庫県内で活動するボランティア団体「神戸・心絆」(ここな)で、17日は団体のメンバーや、東日本大震災で被災したあと団体との交流を続けてきた宮城県名取市の閖上地区の住民などおよそ80人が参加しました。

会場には「鎮魂」や「絆」などの文字が記されたおよそ1200本の灯籠が「神戸1.17」、「閖上3.11」などの形に並べられ、明かりがともされました。

そして、東日本大震災が発生した午後2時46分に合わせて黙とうし、2つの震災の犠牲者を追悼しました。

名取市から来た長沼俊幸さん(60)は「東北と兵庫の被災者が一緒に手を合わせることができてうれしかったです。これからもここに来て、交流を続けていきたいです」と話していました。

「神戸・心絆」の杉山正秀代表(62)は「神戸も閖上も、同じ思いを持っているので、一緒に追悼ができ感無量です。命の大切さやつながりの大切さなどをこれからも一緒に伝えていきたいです」と話していました。

13:00ごろ “教訓を次世代に” 兵庫 洲本の小学校で防災訓練

震源地に近い淡路島の、兵庫県洲本市の加茂小学校では、防災訓練が行われました。

災害の教訓を次世代に伝えてほしいとの保護者からの要望などを受けて、ことし初めて企画したもので、運動場には全校児童およそ200人が集まりました。

訓練に先立ち、津守輝明教頭が「阪神・淡路大震災からきょう28年がたちました。自分の命は自分で守れるように意識し、家族みんなで災害へ備えてほしい」と児童らに呼びかけたあと、震災で亡くなった人たちを悼んで黙とうをささげました。

このあと、地元の消防団などの指導のもと、児童らは実際に消火器を使って消火作業の手順を確認したほか、ホースをプールにつないでの放水訓練などを体験しました。

また、避難所生活に必要な段ボール製の簡易ベッドを組み立てて、寝心地や強度などを確認していました。

1年生の男子児童は「段ボールのベッドを組み立てるのは簡単でおもしろかった。実際に乗ってみるととても頑丈でびっくりしました」と話していました。

また6年生の男子児童は「きょう学んだことを参考に、家族と一緒に非常食や避難場所について話し合おうと思います」と話していました。

津守教頭は「教育現場で災害の備えについて指導することはもちろん、地域一体となって助け合いの精神を育んでいきたい」と話していました。

災害の教訓を次世代に伝えてほしいとの保護者からの要望などを受けて、ことし初めて企画したもので、運動場には全校児童およそ200人が集まりました。

訓練に先立ち、津守輝明教頭が「阪神・淡路大震災からきょう28年がたちました。自分の命は自分で守れるように意識し、家族みんなで災害へ備えてほしい」と児童らに呼びかけたあと、震災で亡くなった人たちを悼んで黙とうをささげました。

このあと、地元の消防団などの指導のもと、児童らは実際に消火器を使って消火作業の手順を確認したほか、ホースをプールにつないでの放水訓練などを体験しました。

また、避難所生活に必要な段ボール製の簡易ベッドを組み立てて、寝心地や強度などを確認していました。

1年生の男子児童は「段ボールのベッドを組み立てるのは簡単でおもしろかった。実際に乗ってみるととても頑丈でびっくりしました」と話していました。

また6年生の男子児童は「きょう学んだことを参考に、家族と一緒に非常食や避難場所について話し合おうと思います」と話していました。

津守教頭は「教育現場で災害の備えについて指導することはもちろん、地域一体となって助け合いの精神を育んでいきたい」と話していました。

12:00ごろ オリックス選手やコーチ黙とう「揺れや光景忘れない」

17日、当時神戸市を本拠地としていたプロ野球 オリックスの選手やスタッフが、阪神・淡路大震災の犠牲者に黙とうをささげました。

オリックスは、震災があった平成7年、被災地 神戸を勇気づけようと、「がんばろうKOBE」を合言葉にリーグ優勝を果たし、復興の象徴的な存在のひとつになりました。

震災から28年となった17日は、大阪 此花区の球団のグラウンドで、当時オリックスで現役選手だった福良淳一ゼネラルマネージャーや田口壮 外野守備・走塁コーチ、それに宮城大弥投手など、およそ100人が、正午から1分間、神戸の方角を向いて、犠牲者に黙とうをささげました。

オリックスは、震災があった平成7年、被災地 神戸を勇気づけようと、「がんばろうKOBE」を合言葉にリーグ優勝を果たし、復興の象徴的な存在のひとつになりました。

震災から28年となった17日は、大阪 此花区の球団のグラウンドで、当時オリックスで現役選手だった福良淳一ゼネラルマネージャーや田口壮 外野守備・走塁コーチ、それに宮城大弥投手など、およそ100人が、正午から1分間、神戸の方角を向いて、犠牲者に黙とうをささげました。

震災当時、主力選手の1人だった田口コーチは、「当時の揺れや光景などは忘れることはない。震災を経験していない若い選手たちには備えや知識を持ってもらいたい」と話しました。

また、奈良県出身でドラフト1位で新たに入団した曽谷龍平投手は、「震災で多くの方が大変な思いをしたことを知っている。災害などで野球をしたくてもできない人がいると思うので、野球ができることに感謝し、野球を通して勇気や感動を与えられるようにしたい」と話していました。

また、奈良県出身でドラフト1位で新たに入団した曽谷龍平投手は、「震災で多くの方が大変な思いをしたことを知っている。災害などで野球をしたくてもできない人がいると思うので、野球ができることに感謝し、野球を通して勇気や感動を与えられるようにしたい」と話していました。

12:00ごろ 神戸 長田区 大正筋商店街

神戸市長田区の大正筋商店街。震災の時、火災に見舞われました。1995年1月17日と、2023年1月17日の動きを重ねた動画です。

※動画には震災当時の映像が入っています

※動画には震災当時の映像が入っています

12:00 「上を向いて歩こう」

阪神・淡路大震災の地震の震源に近い、兵庫県の淡路島の「北淡震災記念公園」では、17日朝、遺族や地元の人たちが、亡くなった人への追悼と復興への思いをひとつに、「上を向いて歩こう」を合唱しました。

その合唱にあわせ、1月17日に追悼に訪れた人たちと、さまざまな思いを、動画にしました。

その合唱にあわせ、1月17日に追悼に訪れた人たちと、さまざまな思いを、動画にしました。

10:00ごろ 神戸 犠牲者を追悼しながら被災地を歩く

阪神・淡路大震災のモニュメントや復興した町並みを歩いてめぐる「ひょうごメモリアルウォーク」が神戸市で行われ、参加者たちが犠牲者を追悼しながら被災地を歩きました。

この催しは、震災の犠牲者を追悼するとともに災害が起きた際の避難ルートを確認してもらおうと兵庫県などが例年1月17日に行っていて、ことし、3年ぶりに開催されました。

17日は、事前に申し込んだおよそ380人が参加し、神戸市灘区の王子動物園から中央区の「なぎさ公園」までおよそ4キロのコースをグループに分かれて歩きました。

このうち復興住宅や防災関連施設などが並ぶ神戸市中央区の「HAT神戸」では参加者たちが復興した町並みを確かめていました。

芦屋市から妻と参加した66歳の男性は「震災当時は関東にいて、支援物資を神戸まで届けにきましたが、そのときの悲惨な状況を忘れないように参加しました。自分の足で歩いて、目で見て復興した町並みを感じることができてよかったです」と話していました。

この催しは、震災の犠牲者を追悼するとともに災害が起きた際の避難ルートを確認してもらおうと兵庫県などが例年1月17日に行っていて、ことし、3年ぶりに開催されました。

17日は、事前に申し込んだおよそ380人が参加し、神戸市灘区の王子動物園から中央区の「なぎさ公園」までおよそ4キロのコースをグループに分かれて歩きました。

このうち復興住宅や防災関連施設などが並ぶ神戸市中央区の「HAT神戸」では参加者たちが復興した町並みを確かめていました。

芦屋市から妻と参加した66歳の男性は「震災当時は関東にいて、支援物資を神戸まで届けにきましたが、そのときの悲惨な状況を忘れないように参加しました。自分の足で歩いて、目で見て復興した町並みを感じることができてよかったです」と話していました。

9:00ごろ 兵庫 芦屋 精道小学校で追悼式 慰霊碑の前で黙とう

芦屋市の精道小学校では、学区内のおよそ7割の建物が震災で全半壊して、当時通っていた児童8人と保護者6人が亡くなり、毎年、遺族らも参加して追悼式が開かれています。

ことしは新型コロナウイルス対策として全校児童のうち小学6年生のおよそ100人が、「祈」と刻まれた慰霊碑の前に集まり、静かに黙とうをささげました。

このあと芦屋市消防署の河津卓郎副署長が「震災当時は神戸市に住む自分の家族の安否が分からない中で救助活動を続けました。再会できたのは2週間後で、改めて家族の大切さを実感しました。地震について学び、そこで得た知識を伝え続けてほしい」と呼びかけました。

続いて児童代表の笠野聡さんが「当たり前だった日常が突然奪われてしまう怖さを知りました。地震は人の力で止めることはできませんが、『想定外』に備えれば一人ひとりの命を救えるはずなので、過去の教訓を伝え続けていきたい」と話しました。

最後に、児童が折り紙で作った花と千羽鶴を慰霊碑の前に供え、亡くなった人たちを悼みました。

※動画には震災当時の映像が入っています

ことしは新型コロナウイルス対策として全校児童のうち小学6年生のおよそ100人が、「祈」と刻まれた慰霊碑の前に集まり、静かに黙とうをささげました。

このあと芦屋市消防署の河津卓郎副署長が「震災当時は神戸市に住む自分の家族の安否が分からない中で救助活動を続けました。再会できたのは2週間後で、改めて家族の大切さを実感しました。地震について学び、そこで得た知識を伝え続けてほしい」と呼びかけました。

続いて児童代表の笠野聡さんが「当たり前だった日常が突然奪われてしまう怖さを知りました。地震は人の力で止めることはできませんが、『想定外』に備えれば一人ひとりの命を救えるはずなので、過去の教訓を伝え続けていきたい」と話しました。

最後に、児童が折り紙で作った花と千羽鶴を慰霊碑の前に供え、亡くなった人たちを悼みました。

※動画には震災当時の映像が入っています

8:40ごろ 兵庫 西宮 高木小学校 「復興の鐘」鳴らし黙とう

兵庫県西宮市の高木小学校では、阪神・淡路大震災で2年生から6年生の5人の児童が亡くなり、発生の半年後、正門の脇に追悼と復興への願いを込めて、「復興の鐘」と名付けられた2つの鐘が設置されました。

学校では毎年1月17日に鐘をついて犠牲者に祈りをささげてきましたが、震災から28年となった17日も、亡くなった児童の数に合わせて鐘が5回鳴らされ、教室で黙とうをささげました。

学校では毎年1月17日に鐘をついて犠牲者に祈りをささげてきましたが、震災から28年となった17日も、亡くなった児童の数に合わせて鐘が5回鳴らされ、教室で黙とうをささげました。

そして、子どものころに震災を経験した教員2人が当時の様子を校内放送で話し、このうち小学生のときに市内で被災した竹内聡美教諭は、通学路のコンクリートがひび割れ、近所の住宅が倒壊するなど、悲惨な状況だったことを語り、災害に備える大切さを伝えていました。

4年生の男子児童は「ガラスの破片が部屋中に散らばるなど、地震の恐ろしさを改めて学びました。食べ物を備えておくなど、災害に対する準備をしておきたいです」と話していました。

4年生の女子児童は「地震で奪われてしまった命の分まで自分たちが頑張って生きていきたいと思いながら、復興の鐘を鳴らしたい」と話していました。

4年生の男子児童は「ガラスの破片が部屋中に散らばるなど、地震の恐ろしさを改めて学びました。食べ物を備えておくなど、災害に対する準備をしておきたいです」と話していました。

4年生の女子児童は「地震で奪われてしまった命の分まで自分たちが頑張って生きていきたいと思いながら、復興の鐘を鳴らしたい」と話していました。

7:40ごろ 神戸 JR三ノ宮駅前

神戸市のJR三ノ宮駅前などの、震災のあった1995年1月17日朝と、2023年1月17日朝の動きを重ねた動画です。

※動画には震災当時の映像が入っています

※動画には震災当時の映像が入っています

5:46 神戸 東遊園地 「1.17」と「むすぶ」の灯籠

※動画には地震発生時の映像が入っています

神戸市中央区の公園「東遊園地」では、犠牲者を追悼するおよそ1万本の竹と紙の灯籠が、震災が起きた日付の「1.17」と、「むすぶ」という文字の形に並べられ、地震が発生した午前5時46分には、訪れた人たちが静かに手を合わせ、犠牲者に黙とうをささげました。

「むすぶ」という文字には、震災を経験した人が知らない世代に語り継ぐなど、得られた知恵や教訓を伝えていきたいという思いが込められています。

新型コロナなどの影響で規模の縮小が続いていましたが、ことしは竹灯籠の数を去年の2倍にして、3年ぶりに感染拡大前の規模で開催されています。

震災当時、1歳半だった孫を亡くした兵庫県西宮市の86歳の女性は、「28年前、山口県岩国市から来ていた孫と一緒に寝ていて、あの子だけ亡くなったので、『助けてあげられなくてごめんね』と毎日祈っている。私があの時、代わってあげたかったと、ずっと思っている。生きていたらお嫁さんもいて子どももいると思う。私が元気だったらこれからもここに来るけど、心の中ではことしで終わりかなと思っている。この追悼のつどいはずっと毎年続いてほしい」と話していました。

神戸市中央区の公園「東遊園地」では、犠牲者を追悼するおよそ1万本の竹と紙の灯籠が、震災が起きた日付の「1.17」と、「むすぶ」という文字の形に並べられ、地震が発生した午前5時46分には、訪れた人たちが静かに手を合わせ、犠牲者に黙とうをささげました。

「むすぶ」という文字には、震災を経験した人が知らない世代に語り継ぐなど、得られた知恵や教訓を伝えていきたいという思いが込められています。

新型コロナなどの影響で規模の縮小が続いていましたが、ことしは竹灯籠の数を去年の2倍にして、3年ぶりに感染拡大前の規模で開催されています。

震災当時、1歳半だった孫を亡くした兵庫県西宮市の86歳の女性は、「28年前、山口県岩国市から来ていた孫と一緒に寝ていて、あの子だけ亡くなったので、『助けてあげられなくてごめんね』と毎日祈っている。私があの時、代わってあげたかったと、ずっと思っている。生きていたらお嫁さんもいて子どももいると思う。私が元気だったらこれからもここに来るけど、心の中ではことしで終わりかなと思っている。この追悼のつどいはずっと毎年続いてほしい」と話していました。

5:50ごろ 遺族代表のことば“まだ28年前の出来事”

神戸市が主催した「追悼のつどい」では、震災で20歳だった長女を亡くした男性が遺族代表としてあいさつしました。

兵庫県佐用町の上野政志さん(75)は、長女で大学2年生だった志乃さん(当時20歳)を下宿先の神戸市内のアパートで亡くしました。

上野さんは17日、黙とうをささげたあとあいさつし、「まだ、28年前の出来事です。6434人、多くの死がありました。しかし私たちの多くは、そのうちの何人の顔を思い浮かべることができるでしょうか。時々、ふと、志乃は、生きているという思いになることがあります。なぜなら、私の話を聞いてくださる方がいて、どんどん、志乃を知ってもらえる人が増えているからです。娘、志乃の無念さ、将来の夢や思いを実現できないまま、志半ばで逝ってしまったこの体験を通して、『生きることの意味』について伝えていきたいと思っています」と述べました。

上野さんは、犠牲になった人の追悼や復興を願い平成12年からともされている、「希望の灯り」の前に設けられた献花台に花を手向け、祈りをささげました。

兵庫県佐用町の上野政志さん(75)は、長女で大学2年生だった志乃さん(当時20歳)を下宿先の神戸市内のアパートで亡くしました。

上野さんは17日、黙とうをささげたあとあいさつし、「まだ、28年前の出来事です。6434人、多くの死がありました。しかし私たちの多くは、そのうちの何人の顔を思い浮かべることができるでしょうか。時々、ふと、志乃は、生きているという思いになることがあります。なぜなら、私の話を聞いてくださる方がいて、どんどん、志乃を知ってもらえる人が増えているからです。娘、志乃の無念さ、将来の夢や思いを実現できないまま、志半ばで逝ってしまったこの体験を通して、『生きることの意味』について伝えていきたいと思っています」と述べました。

上野さんは、犠牲になった人の追悼や復興を願い平成12年からともされている、「希望の灯り」の前に設けられた献花台に花を手向け、祈りをささげました。

5:46 多くの人たちが黙とう 亡くなった人を悼む

午前5時46分、神戸市の「東遊園地」のほか、地震の震源に近い淡路島の「北淡震災記念公園」でも、多くの人たちが手を合わせて黙とうし、亡くなった人を悼みました。

5:46ごろ 追悼の祈りのトランペット 神戸

神戸市中央区の高台にある諏訪山公園では、17日朝、追悼の祈りをささげるトランペットの音色が響き渡りました。

神奈川県川崎市のトランペット奏者、松平晃さん(80)は、1999年から毎年、阪神・淡路大震災の犠牲者を悼んで演奏を続けています。

松平さんは17日朝、地震が発生した時刻にあわせて童謡の「冬の夜」を演奏しました。

寒さの厳しい夜明け前に地震に襲われて怖い思いをした当時の子どもたちに思いを寄せ、二度とあの日のような悲しいことが繰り返されないよう願いを込めて演奏したということです。

松平さんは、震災が発生した前日の1月16日に神戸市内で演奏会を開いていました。

その日のうちに帰宅したため被害にはあいませんでしたが、犠牲者を追悼したいと毎年演奏を続けています。

松平さんは「私はたまたま助かった命です。亡くなられたみなさんのご冥福を祈って奏で続けてきました。人と人とのつながりや絆を大切にし、子どもたち守る営みを続けてほしいです」と話していました。

※動画には震災当時の救助の様子の映像が入っています

神奈川県川崎市のトランペット奏者、松平晃さん(80)は、1999年から毎年、阪神・淡路大震災の犠牲者を悼んで演奏を続けています。

松平さんは17日朝、地震が発生した時刻にあわせて童謡の「冬の夜」を演奏しました。

寒さの厳しい夜明け前に地震に襲われて怖い思いをした当時の子どもたちに思いを寄せ、二度とあの日のような悲しいことが繰り返されないよう願いを込めて演奏したということです。

松平さんは、震災が発生した前日の1月16日に神戸市内で演奏会を開いていました。

その日のうちに帰宅したため被害にはあいませんでしたが、犠牲者を追悼したいと毎年演奏を続けています。

松平さんは「私はたまたま助かった命です。亡くなられたみなさんのご冥福を祈って奏で続けてきました。人と人とのつながりや絆を大切にし、子どもたち守る営みを続けてほしいです」と話していました。

※動画には震災当時の救助の様子の映像が入っています

5:46 全焼した神戸 長田区の教会 宗教や国籍超えて集まり追悼

※動画には震災当時の映像が入っています

神戸市長田区の「カトリックたかとり教会」は震災で起きた火災でキリスト像を残して全焼しましたが、その後、敷地がボランティア活動の拠点となりました。

17日、教会の礼拝堂では追悼の催しが行われ、午前5時すぎからキリスト教の信徒や仏教の僧侶、それに地元の人などおよそ60人が宗教や国籍を超えて集まりました。

はじめに聖書の一節が読み上げられました。

そして地震が発生した午前5時46分になると、集まった人たちは火をともしたろうそくを手に、全員で黙とうしました。

このあと、僧侶たちがお経を読み上げる中、焼香が行われ、犠牲になった人たちに祈りをささげました。

震災当時この教会を担当していた神田裕神父は、「経過した年数で気持ちを区切ることはできず、震災の記憶は遠い昔のように思えない。震災によって大切な家族や財産をなくした人も多いが、宗教や国籍を超えてつながり合えたことも大切な経験なので、今後も催しを続けていきたい」と話していました。

神戸市長田区の「カトリックたかとり教会」は震災で起きた火災でキリスト像を残して全焼しましたが、その後、敷地がボランティア活動の拠点となりました。

17日、教会の礼拝堂では追悼の催しが行われ、午前5時すぎからキリスト教の信徒や仏教の僧侶、それに地元の人などおよそ60人が宗教や国籍を超えて集まりました。

はじめに聖書の一節が読み上げられました。

そして地震が発生した午前5時46分になると、集まった人たちは火をともしたろうそくを手に、全員で黙とうしました。

このあと、僧侶たちがお経を読み上げる中、焼香が行われ、犠牲になった人たちに祈りをささげました。

震災当時この教会を担当していた神田裕神父は、「経過した年数で気持ちを区切ることはできず、震災の記憶は遠い昔のように思えない。震災によって大切な家族や財産をなくした人も多いが、宗教や国籍を超えてつながり合えたことも大切な経験なので、今後も催しを続けていきたい」と話していました。

28年前 この時間に何が

1995年(平成7年)1月17日午前5時46分、兵庫県の淡路島北部を震源地とする地震が発生。大阪府北西部から淡路島にかけて位置する活断層の一部がずれ動いたことで発生した大地震は、国内で史上初めてとなる「震度7」を観測しました。

都市部で起きた直下型地震は、兵庫県などに甚大な被害をもたらしました。

火災の被害は7574棟。住宅が密集する地域では大規模な火災が起き、各地で火災が同時に発生する中で、地震によって水道管が被害を受けたことなどから放水用の水の確保が困難となり、延焼が拡大する一因になりました。

28年前の、この日、この時間に何があったのか。動画にまとめました。

(1分43秒。動画の中で地震の映像が流れます)

都市部で起きた直下型地震は、兵庫県などに甚大な被害をもたらしました。

火災の被害は7574棟。住宅が密集する地域では大規模な火災が起き、各地で火災が同時に発生する中で、地震によって水道管が被害を受けたことなどから放水用の水の確保が困難となり、延焼が拡大する一因になりました。

28年前の、この日、この時間に何があったのか。動画にまとめました。

(1分43秒。動画の中で地震の映像が流れます)

16日17:46 神戸 東遊園地 「追悼のつどい」

毎年1月17日に犠牲者を追悼するつどいが開かれている、神戸市中央区の「東遊園地」では、16日夜、追悼のつどいが始まりました。

追悼のつどいの実行委員会は、新型コロナウイルスの感染防止対策として、分散して参加してもらおうと、去年とおととしに続いて、ことしも地震の発生から半日早く、つどいを始めました。

会場にはボランティアの人たちが集まり、竹の灯籠を「1.17」、紙の灯籠を「むすぶ」という文字の形に並べました。

灯籠には、震災で亡くなった人の追悼や復興を願って公園でともされ続けている「希望の灯り」から火が分けられ、地震が発生した時刻の半日前にあたる午後5時46分に合わせて、黙とうがささげられました。

追悼のつどいの実行委員会は、新型コロナウイルスの感染防止対策として、分散して参加してもらおうと、去年とおととしに続いて、ことしも地震の発生から半日早く、つどいを始めました。

会場にはボランティアの人たちが集まり、竹の灯籠を「1.17」、紙の灯籠を「むすぶ」という文字の形に並べました。

灯籠には、震災で亡くなった人の追悼や復興を願って公園でともされ続けている「希望の灯り」から火が分けられ、地震が発生した時刻の半日前にあたる午後5時46分に合わせて、黙とうがささげられました。

16日17:46 兵庫 伊丹 ろうそくを夜を徹してともし続ける

兵庫県伊丹市の「昆陽池公園」では、震災で亡くなった人の人数と同じ数のろうそくを夜を徹してともし続ける「追悼のつどい」が行われました。

「追悼のつどい」は地元のボランティア団体が震災の翌年から続けていて、ことしも16日夜、震災で亡くなった人の人数と同じ6434本のろうそくに火がともされました。

ろうそくには、「ご冥福をお祈りいたします」とか、「この日を忘れずに日々、災害に備えたい」といったメッセージが書かれていて、地震が発生した時刻の12時間前にあたる16日午後5時46分に、集まったおよそ400人が黙とうをささげました。

7歳の娘と訪れた伊丹市の40代の女性は、「去年、娘が幼稚園で初めて震災について学んだので、わたし自身も娘に震災の記憶を伝えていきたいと思い、参加しました」と話していました。

父親と訪れた伊丹市の小学3年生の女の子は、「震災で亡くなった人たちはもっと生きたかったと思うので、自分たちが、みなさんの分も懸命に生きていきますと伝えたいです」と話していました。

「追悼のつどい」は地元のボランティア団体が震災の翌年から続けていて、ことしも16日夜、震災で亡くなった人の人数と同じ6434本のろうそくに火がともされました。

ろうそくには、「ご冥福をお祈りいたします」とか、「この日を忘れずに日々、災害に備えたい」といったメッセージが書かれていて、地震が発生した時刻の12時間前にあたる16日午後5時46分に、集まったおよそ400人が黙とうをささげました。

7歳の娘と訪れた伊丹市の40代の女性は、「去年、娘が幼稚園で初めて震災について学んだので、わたし自身も娘に震災の記憶を伝えていきたいと思い、参加しました」と話していました。

父親と訪れた伊丹市の小学3年生の女の子は、「震災で亡くなった人たちはもっと生きたかったと思うので、自分たちが、みなさんの分も懸命に生きていきますと伝えたいです」と話していました。

震災の記憶や教訓の継承が課題に

市民グループの調査では、新型コロナの感染拡大前に比べて、兵庫県内の市民団体が開く追悼行事の数は7割に、また、1月17日前後に黙とうや避難訓練などを行う学校や幼稚園も6割程度まで減りました。

震災を経験していない世代が増える中、記憶や教訓をどう継承していくかが、一層大きな課題となっています。

震災を経験していない世代が増える中、記憶や教訓をどう継承していくかが、一層大きな課題となっています。