ライチョウ復活作戦

国の特別天然記念物で、近い将来、絶滅する危険性が高いとされているニホンライチョウ。以前の生息域で、その復活作戦が進んでいます。

ライチョウが、かつて生息していたのは、北アルプス、中央アルプス、南アルプスとその周辺の山。

ライチョウが、かつて生息していたのは、北アルプス、中央アルプス、南アルプスとその周辺の山。

しかし、乱獲や環境の変化、新たな天敵の出現などによって、中央アルプスなど図の赤で示したエリアからライチョウは姿を消してしまいました。

現在の生息数は2000羽を下回ると推定される状況です。

復活作戦は、その中央アルプスで繁殖を成功させようという取り組みなんです。

現在の生息数は2000羽を下回ると推定される状況です。

復活作戦は、その中央アルプスで繁殖を成功させようという取り組みなんです。

メス1羽の飛来で

復活作戦を指揮している信州大学の名誉教授、中村浩志さんに作戦が始まったきっかけを聞きました。

中村さん

「2018年、中央アルプスに約50年ぶりにライチョウのメスが1羽飛来した。それがきっかけでライチョウを復活させる事業が本格的にスタートした」

「2018年、中央アルプスに約50年ぶりにライチョウのメスが1羽飛来した。それがきっかけでライチョウを復活させる事業が本格的にスタートした」

このライチョウを増やしていくにはどうすればよいのか。

メスは1羽でも卵を産みますが無精卵なのでヒナがかえることはありません。

中村さんは長年カッコウの研究をしていたため、その生態からヒントを得ました。

カッコウは、ほかの鳥の巣に自分の卵を産み、ヒナを育てさせます。

そこで、ライチョウの卵を有精卵と入れ替え、ヒナを育てさせる計画を立てたのです。

メスは1羽でも卵を産みますが無精卵なのでヒナがかえることはありません。

中村さんは長年カッコウの研究をしていたため、その生態からヒントを得ました。

カッコウは、ほかの鳥の巣に自分の卵を産み、ヒナを育てさせます。

そこで、ライチョウの卵を有精卵と入れ替え、ヒナを育てさせる計画を立てたのです。

2019年、中村さんは、乗鞍岳で採集した有精卵を持って、中央アルプスに。

メスのライチョウがエサを食べるために巣から出たタイミングで、卵を入れ替えました。

およそ3週間後に訪れた際には、ヒナが生まれていました。

しかし、その10日後にはヒナの姿はありませんでした。

メスのライチョウがエサを食べるために巣から出たタイミングで、卵を入れ替えました。

およそ3週間後に訪れた際には、ヒナが生まれていました。

しかし、その10日後にはヒナの姿はありませんでした。

翌年の2020年も、同じ手法でふ化には成功しましたが、ニホンザルが近づいたため、ヒナは驚いて巣から出てしまい、死んでしまいました。

中村さん

「以前にはニホンザルやニホンジカ、イノシシなどは高山にいなかった。キツネ、テン、カラスが最近、高山に侵入してライチョウを捕食することが起きている。本来の日本の自然のバランスが崩れてしまっている」

「以前にはニホンザルやニホンジカ、イノシシなどは高山にいなかった。キツネ、テン、カラスが最近、高山に侵入してライチョウを捕食することが起きている。本来の日本の自然のバランスが崩れてしまっている」

約50年ぶりの自然繁殖

一方で、2019年には卵の入れ替えのほかの方法も試みていました。

乗鞍岳でライチョウの親子19羽を悪天候や天敵から守るためにケージで保護し、中央アルプスに運んで1週間環境に慣らしたあと自然に放しました。

冬を越して多くのヒナがかえることを期待したんです。

冬を越して多くのヒナがかえることを期待したんです。

こうして迎えた2021年、成果は現れました。

8羽が生き残り、46羽のヒナが生まれていました。

およそ50年ぶりの中央アルプスでの自然繁殖です。

取り組みはさらに続きます。

今度は中央アルプスで自然繁殖したライチョウを動物園に移して、人の手で繁殖させました。

そして、2022年、動物園で増えたライチョウの家族22羽を中央アルプスに戻しました。

8羽が生き残り、46羽のヒナが生まれていました。

およそ50年ぶりの中央アルプスでの自然繁殖です。

取り組みはさらに続きます。

今度は中央アルプスで自然繁殖したライチョウを動物園に移して、人の手で繁殖させました。

そして、2022年、動物園で増えたライチョウの家族22羽を中央アルプスに戻しました。

生態系のバランスを考える

「復活作戦」がスタートして3年。

中央アルプスのライチョウは120羽まで増えました。

中央アルプスのライチョウは120羽まで増えました。

中村さん

「人の手を借りなくても、ライチョウが集団を維持できる300個体まで増やすのが最終目標。しかし、ライチョウが住む高山は温暖化の影響を受けやすい。イネ科植物などの背の高い植物が入り込んだためにライチョウの本来のエサである植物が得にくくなってきているので除去する事業を始めている。自然そのもののバランスをいかに保つかが自然保護を考える上で最も重要な点」

「人の手を借りなくても、ライチョウが集団を維持できる300個体まで増やすのが最終目標。しかし、ライチョウが住む高山は温暖化の影響を受けやすい。イネ科植物などの背の高い植物が入り込んだためにライチョウの本来のエサである植物が得にくくなってきているので除去する事業を始めている。自然そのもののバランスをいかに保つかが自然保護を考える上で最も重要な点」

増えたライチョウを保全するためには、生息環境の回復、生態系のバランスも考えていく必要があるんですね。

問題に挑戦!

最後にライチョウに関する入試問題です。

ライチョウは夏には、羽が茶色や黒、白が混じったまだら模様をしています。それが、冬になると、真っ白になります。

ライチョウは夏には、羽が茶色や黒、白が混じったまだら模様をしています。それが、冬になると、真っ白になります。

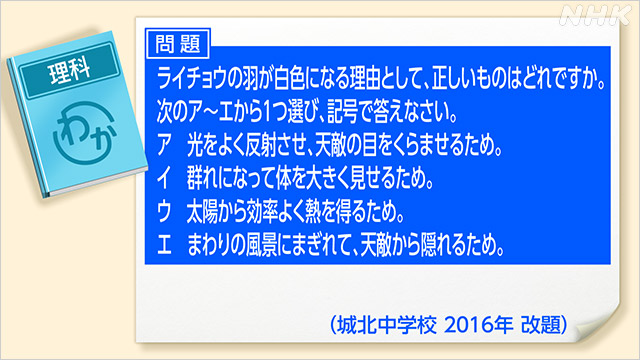

問題

ライチョウの羽が白色になる理由として、正しいものはどれですか。

次のア~エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 光をよく反射させ、天敵の目をくらませるため。

イ 群れになって体を大きく見せるため。

ウ 太陽から効率よく熱を得るため。

エ まわりの風景にまぎれて、天敵から隠れるため。

(城北中学校 2016年 理科 改題)

ライチョウの羽が白色になる理由として、正しいものはどれですか。

次のア~エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 光をよく反射させ、天敵の目をくらませるため。

イ 群れになって体を大きく見せるため。

ウ 太陽から効率よく熱を得るため。

エ まわりの風景にまぎれて、天敵から隠れるため。

(城北中学校 2016年 理科 改題)

正解は「エ」です。

ライチョウを食べようと狙う野生動物から身を守るために環境にうまくとけ込んでいるんですね。

「週刊まるわかりニュース」(日曜日午前8時25分放送)の「ミガケ、好奇心!」では、毎週、入学試験で出された時事問題などを題材にニュースを掘り下げます。

「なぜ?」、実は知りたい「そもそも」を一緒に考えていきましょう。

コーナーのホームページでは、これまでのおさらいもできます。

下のリンクからぜひご覧ください。

「なぜ?」、実は知りたい「そもそも」を一緒に考えていきましょう。

コーナーのホームページでは、これまでのおさらいもできます。

下のリンクからぜひご覧ください。