「金の卵」は育つか? 日本のスタートアップ事情

スタートアップとは、革新的な技術やサービスを生み出す新興企業のことです。将来「Google」や「Amazon」のような巨大企業に成長するかもしれない、いわば「金の卵」とも言える存在です。しかし日本は海外に比べて、その数が少なく規模も小さいと指摘されています。果たして「金の卵」は育つのか、日本のスタートアップ事情に迫ります。(経済部記者 中島圭介)

日本の強み=ロボット技術で海外に

まず訪れたのは東京・小金井市。国立大学のキャンパス内にあるスタートアップの「コネクテッド ロボティクス」です。

創業して9年、食品産業向けのロボットを開発しています。この会社の代表的な製品が「そばロボット」です。

そばを入れてゆでるまでロボットアームがすべて自動で行います。経験と勘が必要な湯切りなどの細かな動作も、時間どおり正確に行い、均一にゆでることができます。

そばを入れてゆでるまでロボットアームがすべて自動で行います。経験と勘が必要な湯切りなどの細かな動作も、時間どおり正確に行い、均一にゆでることができます。

このほかAI=人工知能で食材を認識し、自動で盛りつけるロボットもスーパーなどに販売しています。これまでに販売したのはおよそ40台。

創業者で代表取締役の沢登哲也さんは、世界的に人件費が高騰するなか、こうしたロボットをアメリカで販売できないかと考えています。

ターゲットは現地のハンバーガーチェーン。フライドポテトを自動で揚げるロボットを早ければ来年にも輸出しようとしています。

創業者で代表取締役の沢登哲也さんは、世界的に人件費が高騰するなか、こうしたロボットをアメリカで販売できないかと考えています。

ターゲットは現地のハンバーガーチェーン。フライドポテトを自動で揚げるロボットを早ければ来年にも輸出しようとしています。

沢登代表取締役

「品質へのこだわりが強い日本で培った製品を世界に広めたい。アメリカでも人件費の高騰や人手不足といった問題が起きている。この大きな市場で繊細なロボットのスキルを生かして生産性向上に貢献したい」

「品質へのこだわりが強い日本で培った製品を世界に広めたい。アメリカでも人件費の高騰や人手不足といった問題が起きている。この大きな市場で繊細なロボットのスキルを生かして生産性向上に貢献したい」

海外に見劣りする日本のスタートアップ事情

しかし海外展開を目指すスタートアップは、日本に多くありません。

そもそも日本は欧米に比べて開業率が低く、スタートアップの数そのものが少ないと言われています。

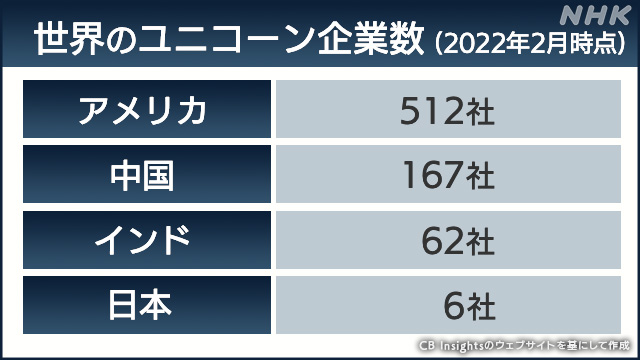

さらに規模についても同様です。企業価値が10億ドル(約1300億円・1月12日時点)を超える非上場企業を「ユニコーン」と呼びます。

そもそも日本は欧米に比べて開業率が低く、スタートアップの数そのものが少ないと言われています。

さらに規模についても同様です。企業価値が10億ドル(約1300億円・1月12日時点)を超える非上場企業を「ユニコーン」と呼びます。

去年2月時点でアメリカには512社あるのに対して、日本にはわずか6社。世界との差は開く一方です。

沢登代表取締役

「比較的市場規模が小さいシンガポールやイスラエルなどでは、最初からグローバル市場を目指す企業が出てくるが、日本ではまず国内からとなってしまう。日本市場で事業を行うことで満足してしまうところがある」

「比較的市場規模が小さいシンガポールやイスラエルなどでは、最初からグローバル市場を目指す企業が出てくるが、日本ではまず国内からとなってしまう。日本市場で事業を行うことで満足してしまうところがある」

さらに日本市場に適用しようとするあまり、いわゆるガラパゴス化に陥る懸念もあると言います。

かつて日本の携帯電話「ガラケー」は、独自の進化を遂げましたが、海外には普及しませんでした。

同じ失敗を繰り返さないためにも、各国のニーズや現状に合わせて、サービスや製品の中身を作り替えていく必要があります。

かつて日本の携帯電話「ガラケー」は、独自の進化を遂げましたが、海外には普及しませんでした。

同じ失敗を繰り返さないためにも、各国のニーズや現状に合わせて、サービスや製品の中身を作り替えていく必要があります。

買収によって必要な情報やパートナーを集める

そのために欠かせないのが進出先の情報や、ともに事業を行うパートナーの存在です。

それらを「M&A=買収・合併」で手に入れた企業があります。電子決済サービスを手がける「Opn」です。

スマートフォンを使って飲食店で商品の注文や決済ができるサービスなどを東南アジアで展開しています。

それらを「M&A=買収・合併」で手に入れた企業があります。電子決済サービスを手がける「Opn」です。

スマートフォンを使って飲食店で商品の注文や決済ができるサービスなどを東南アジアで展開しています。

さらに去年11月、アメリカの同業他社を500億円規模で買収しました。国内のスタートアップによる海外企業の買収事例としては過去最大規模だということです。

今回の買収は、官民ファンドの産業革新投資機構や国際協力銀行などの資金支援によって実現しました。

この会社の長谷川潤CEOは、スタートアップが真のグローバル企業に成長するには、買収という手段が欠かせないと話しています。

今回の買収は、官民ファンドの産業革新投資機構や国際協力銀行などの資金支援によって実現しました。

この会社の長谷川潤CEOは、スタートアップが真のグローバル企業に成長するには、買収という手段が欠かせないと話しています。

長谷川CEO

「生き残っていくためにグローバル化は避けて通ることができない。インターネットのサービス業界で見ると日本の存在感は非常に薄い。アメリカという大規模で成熟したマーケットに進出するのにサイズ感のある買収は必須だ」

「生き残っていくためにグローバル化は避けて通ることができない。インターネットのサービス業界で見ると日本の存在感は非常に薄い。アメリカという大規模で成熟したマーケットに進出するのにサイズ感のある買収は必須だ」

政府も本格支援に乗り出す

こうした中、政府も本腰を入れて支援に乗り出そうとしています。

2022年を「スタートアップ創出元年」と位置づけ、今年度の補正予算の中で、スタートアップ育成におよそ1兆円を盛り込みました。

国内外のベンチャーキャピタルが設けるファンドに出資し、日本のスタートアップの海外展開を資金面でサポートするなど、支援を強化することにしています。

国内外のベンチャーキャピタルが設けるファンドに出資し、日本のスタートアップの海外展開を資金面でサポートするなど、支援を強化することにしています。

スタートアップ大国になるために

今回、2人の経営者を取材し、日本のスタートアップにとって3つの課題が浮かび上がってきました。

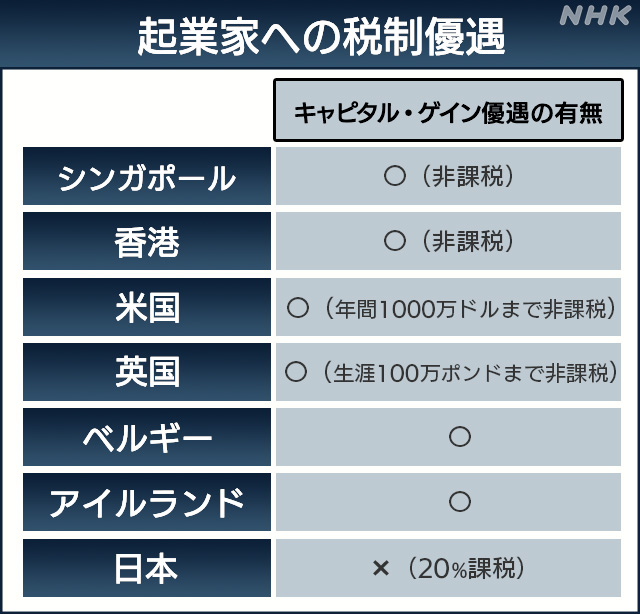

課題1 起業家にとって魅力的な税制

海外の優秀な人材が、起業したり働いたりする国を選ぶ際、その国の税制は重要な基準になります。

多くのスタートアップは、経営者や従業員のモチベーションを高めるため、あらかじめ定めた価格で自社の株式が買える権利を与える「ストックオプション」と呼ばれる制度を設けています。

海外の優秀な人材が、起業したり働いたりする国を選ぶ際、その国の税制は重要な基準になります。

多くのスタートアップは、経営者や従業員のモチベーションを高めるため、あらかじめ定めた価格で自社の株式が買える権利を与える「ストックオプション」と呼ばれる制度を設けています。

日本では株式の売却益に20%の税率がかかるのに対して、シンガポールや香港では非課税。

アメリカでも1000万ドル(約13億円・1月12日時点)までは非課税となっています。

こうした中、日本でも2023年度の税制改正で、スタートアップに配慮した改正を行う方針です。

具体的には、株式を売却して得た利益を、スタートアップに再投資したり、みずから起業したりする場合、売却益のうち最大20億円を所得税の課税対象から外すことにしています。

アメリカでも1000万ドル(約13億円・1月12日時点)までは非課税となっています。

こうした中、日本でも2023年度の税制改正で、スタートアップに配慮した改正を行う方針です。

具体的には、株式を売却して得た利益を、スタートアップに再投資したり、みずから起業したりする場合、売却益のうち最大20億円を所得税の課税対象から外すことにしています。

課題2 流動性の高い労働市場に

2つ目は終身雇用に象徴される雇用慣行を改め、流動性の高い労働市場に変えていくことです。

設立したばかりのスタートアップにとって、優秀な人材を集めるのは大きな課題です。今回取材した沢登さんも「日本は大企業の存在感が大きく、大企業で定年まで働くというロールモデルが非常に強い」と話していました。

過去に比べて雇用の流動性は高まってきましたが、欧米各国と比べるとまだ低いと言われています。政府は今後、リスキリング=学び直しから転職までを一体的に支援することにしていて、スタートアップをはじめ成長分野に人材が移動するよう促していく方針です。

2つ目は終身雇用に象徴される雇用慣行を改め、流動性の高い労働市場に変えていくことです。

設立したばかりのスタートアップにとって、優秀な人材を集めるのは大きな課題です。今回取材した沢登さんも「日本は大企業の存在感が大きく、大企業で定年まで働くというロールモデルが非常に強い」と話していました。

過去に比べて雇用の流動性は高まってきましたが、欧米各国と比べるとまだ低いと言われています。政府は今後、リスキリング=学び直しから転職までを一体的に支援することにしていて、スタートアップをはじめ成長分野に人材が移動するよう促していく方針です。

課題3 未来の起業家の育成

3つ目は未来の起業家の育成です。

国が行った調査では、職業を選択する際に「起業家」を肯定的に評価する割合は、アメリカで7割を超えるのに対し、日本では2割余りにとどまっています。スタートアップを増やすには、まず起業家を目指す若年層を拡大していく必要があります。

3つ目は未来の起業家の育成です。

国が行った調査では、職業を選択する際に「起業家」を肯定的に評価する割合は、アメリカで7割を超えるのに対し、日本では2割余りにとどまっています。スタートアップを増やすには、まず起業家を目指す若年層を拡大していく必要があります。

これまでも政府は、大学生と起業家の交流を後押しする事業などを行ってきましたが、この対象を高校生にも広げるなどして、若者の間に起業家マインドを育もうとしています。

今回取材して、日本のスタートアップにはまだ課題が多いことがわかりましたが、一方で期待できる動きも見えてきました。

「金の卵」を温めて、世界に飛躍するユニコーンに育てられるか。日本経済の未来にとって重要なテーマだと痛感しました。

今回取材して、日本のスタートアップにはまだ課題が多いことがわかりましたが、一方で期待できる動きも見えてきました。

「金の卵」を温めて、世界に飛躍するユニコーンに育てられるか。日本経済の未来にとって重要なテーマだと痛感しました。

経済部記者

中島圭介

2004年入局

青森局や首都圏局などを経て現所属

経済産業省を担当

中島圭介

2004年入局

青森局や首都圏局などを経て現所属

経済産業省を担当