「いつか一緒に歩きたい」

自分の子どもが健康に生まれ、すくすくと順調に育ってもらいたい。

どんな親にでも共通する思いだ。

でも、もし我が子が「歩けないかもしれない」と言われたら…。

1000人に1人から2人という割合で、生まれてくる赤ちゃんに発症する「脳性まひ」。

治療やリハビリに多額の費用がかかることから経済的に支援する制度があるものの、その制度の対象から外れ、支援を受けられない家族たちがいる。

(高松放送局記者 鈴木博子)

どんな親にでも共通する思いだ。

でも、もし我が子が「歩けないかもしれない」と言われたら…。

1000人に1人から2人という割合で、生まれてくる赤ちゃんに発症する「脳性まひ」。

治療やリハビリに多額の費用がかかることから経済的に支援する制度があるものの、その制度の対象から外れ、支援を受けられない家族たちがいる。

(高松放送局記者 鈴木博子)

忘れられない日

2020年1月、1人の男の子が香川県内の病院で生まれた。

母親の福島あんりさんが妊娠29週の時に破水し、緊急帝王切開が行われた。

体重は1411グラム。「極低出生体重児」だった。

母親の福島あんりさんが妊娠29週の時に破水し、緊急帝王切開が行われた。

体重は1411グラム。「極低出生体重児」だった。

産まれてすぐ保育器で連れられていってしまったため、あんりさんは姿を見ることも、抱っこすることもできなかった。

医師からは生まれて72時間は命の危機があると言われ、気が気では無かった。

それでも、小さな体でなんとか危機を乗り越え、その姿が愛くるしくて、両親は「愛久(あいく)」と名付けた。

NICUでの集中治療をうけ、母乳も飲めるようになるなど、経過は順調。2人はこの先の幸せな生活を思い描いた。

しかし、2か月後に迎えた退院の日。

医師から告げられた言葉に、2人はがく然とした。

医師からは生まれて72時間は命の危機があると言われ、気が気では無かった。

それでも、小さな体でなんとか危機を乗り越え、その姿が愛くるしくて、両親は「愛久(あいく)」と名付けた。

NICUでの集中治療をうけ、母乳も飲めるようになるなど、経過は順調。2人はこの先の幸せな生活を思い描いた。

しかし、2か月後に迎えた退院の日。

医師から告げられた言葉に、2人はがく然とした。

医師

「脳にダメージを受けている。ただ、原因やいつそうなったかわからない」

「脳にダメージを受けている。ただ、原因やいつそうなったかわからない」

父親の達範さんが「ダメージがあることで、どうなるんですか」と尋ねると、医師は「将来、歩けないかもしれない」と告げた。

愛久くんの病名は「PVL=脳室周囲白質軟化症」。「脳性まひ」の一種だった。

はじめは、にわかに信じられなかったという。見た目は他の赤ちゃんと何ら変わらず「もしかしたら愛久も歩けるかもしれない」とさえ感じていた。

だが、徐々に厳しい現実に直面していく。

できるようになっていくはずの寝返りやお座り、タッチができない。“できないこと”がどんどん明らかになっていった。

愛久くんの病名は「PVL=脳室周囲白質軟化症」。「脳性まひ」の一種だった。

はじめは、にわかに信じられなかったという。見た目は他の赤ちゃんと何ら変わらず「もしかしたら愛久も歩けるかもしれない」とさえ感じていた。

だが、徐々に厳しい現実に直面していく。

できるようになっていくはずの寝返りやお座り、タッチができない。“できないこと”がどんどん明らかになっていった。

補償制度に申請するが…

「脳性まひ」は、妊娠中から出産後までの間に何らかの原因で脳が損傷し、運動機能がまひする状態。完治することはなく、筋肉が固まらないよう、定期的な治療やリハビリが不可欠となる。

2人は、どうすれば体を動かせるようになるのか、必死に調べた。

再生医療や最先端のリハビリなどで症状が改善し、歩けるようになった事例があることを知ったが、そうした治療を受けられる医療機関の多くは、香川県外にあり、保険適用外だった。

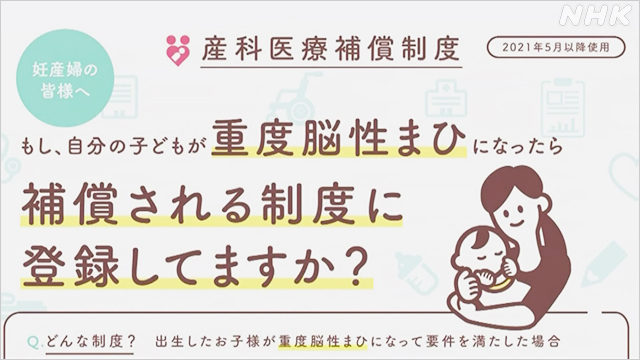

そうした中で両親の目にとまったのが、重度の脳性まひの子どもや家族を経済的に支援する「産科医療補償制度」だった。

再生医療や最先端のリハビリなどで症状が改善し、歩けるようになった事例があることを知ったが、そうした治療を受けられる医療機関の多くは、香川県外にあり、保険適用外だった。

そうした中で両親の目にとまったのが、重度の脳性まひの子どもや家族を経済的に支援する「産科医療補償制度」だった。

20歳になるまで、最大であわせて3000万円の補償が受けられる。

愛久くんが1歳の誕生日を迎えてから申請した。

愛久くんが1歳の誕生日を迎えてから申請した。

母親 福島あんりさん

「ちょうどその頃に大阪にはり治療で専門的に治療できる病院を見つけていたんです。愛久にも早いうちから治療を受けさせる気でいました」

「ちょうどその頃に大阪にはり治療で専門的に治療できる病院を見つけていたんです。愛久にも早いうちから治療を受けさせる気でいました」

大きな期待を抱いていた2人に半年後に届いた結果は、「補償対象外」という非情な結果だった。

出生時の愛久くんの心拍の状況などから「補償の基準を満たさない」というのだ。

出生時の愛久くんの心拍の状況などから「補償の基準を満たさない」というのだ。

父親 達範さん

「愛久のためにできることがあるなら、お金がかかるものもやっていこうと考えていました。絶対審査に通るものだと思っていたので、愛久が脳性まひと聞いた時と同じくらいの衝撃で、頭が真っ白になりました」

「愛久のためにできることがあるなら、お金がかかるものもやっていこうと考えていました。絶対審査に通るものだと思っていたので、愛久が脳性まひと聞いた時と同じくらいの衝撃で、頭が真っ白になりました」

母親 あんりさん

「愛久に申し訳ないって思っていました。治らない病気なのはわかっている一方で、小さいうちから治療をしないと意味がないのに、今しかないのにそれができない。申し訳ないって」

「愛久に申し訳ないって思っていました。治らない病気なのはわかっている一方で、小さいうちから治療をしないと意味がないのに、今しかないのにそれができない。申し訳ないって」

気の抜けない毎日のケア

補償を受けられないことがわかり、失意の中にいた両親だったが、愛久君は少しずつでも、確かに成長している。

はじめは声を発することができなかったのに、「あー」や「うー」と発することができるようになった。笑顔もよく見せ、うれしい時や寂しい時で声のトーンが違うこともわかってきた。

おもちゃを近づけると、これまでは片手だけだったのが両手を伸ばすようになった。

「自前でもいい、やれることは何でもやりたい」

そう決心した2人は、動画サイトなどでケアを学んだ。歩行のリハビリも自前で勉強した。小学2年生の長男の面倒も見ながら、家事もこなしつつ、懸命に歩行器につかまりながら歩こうとする愛久くんからは片時も目を離さない。

おもちゃを近づけると、これまでは片手だけだったのが両手を伸ばすようになった。

「自前でもいい、やれることは何でもやりたい」

そう決心した2人は、動画サイトなどでケアを学んだ。歩行のリハビリも自前で勉強した。小学2年生の長男の面倒も見ながら、家事もこなしつつ、懸命に歩行器につかまりながら歩こうとする愛久くんからは片時も目を離さない。

それでもやはり、2人の不安はつきない。

できるだけ先進的なリハビリに取り組みたい思いは変わらないが、愛久くんにつきっきりのケアであんりさんは働けないため、家計は達範さんの収入のみに頼らざるを得ない。

保険適用外のリハビリにはなかなか手が出せない。

できるだけ先進的なリハビリに取り組みたい思いは変わらないが、愛久くんにつきっきりのケアであんりさんは働けないため、家計は達範さんの収入のみに頼らざるを得ない。

保険適用外のリハビリにはなかなか手が出せない。

本来であれば、成長にあわせて作り直す車輪付きの専用のいすは、中古だ。サイズがあわないため、タオルで隙間を詰めながら使っている。

食事の時には、座ったままでは愛久くんがぐずるため、抱きかかえながらにならざるを得ない。

食事の時には、座ったままでは愛久くんがぐずるため、抱きかかえながらにならざるを得ない。

その食事は、愛久くんが固形物を飲み込むことができないため、大人の食事をとりわけてペースト状にしている。準備も含めて1時間以上かかる。

通院やリハビリなどの送り迎えには、専用のいすごと乗せられる福祉車両を使いたいが、購入には数百万円かかるため購入できない。いまでは13キロある愛久くんを毎回抱きかかえて車に乗せる。

脳性まひの子が成人するまでには、健常な子どもよりも、2500万円から、多いときで7000万円かかるという試算(産科医療補償制度を考える親の会による)もある。

さらに制度で補償を受けられていれば、原因の究明も行われるがそれもかなわない。両親にとって、もどかしい日々が続いている。

通院やリハビリなどの送り迎えには、専用のいすごと乗せられる福祉車両を使いたいが、購入には数百万円かかるため購入できない。いまでは13キロある愛久くんを毎回抱きかかえて車に乗せる。

脳性まひの子が成人するまでには、健常な子どもよりも、2500万円から、多いときで7000万円かかるという試算(産科医療補償制度を考える親の会による)もある。

さらに制度で補償を受けられていれば、原因の究明も行われるがそれもかなわない。両親にとって、もどかしい日々が続いている。

母親 あんりさん

「愛久の成長は待ってくれないから、1か月でも1週間でも1日でも早く、効果があるというリハビリや治療があれば受けさせたい。できなかった1日1日が悔しい。自分の子どもなのに、自分が産んだのに、原因がわからないのが申し訳ない。一生ごめんねという気持ちを持ちながら育てていくしかないと思っています」

「愛久の成長は待ってくれないから、1か月でも1週間でも1日でも早く、効果があるというリハビリや治療があれば受けさせたい。できなかった1日1日が悔しい。自分の子どもなのに、自分が産んだのに、原因がわからないのが申し訳ない。一生ごめんねという気持ちを持ちながら育てていくしかないと思っています」

さかのぼって救済はできない

脳性まひの原因は、それが出産前の何らかの状況に起因するのか、出産時の医療行為に起因するのか、特定が難しいとされる。

訴訟リスクにさらされる産科医を守るため、実際にあったお産時の医療事故がきっかけとなってつくられた産科医療補償制度は、医師の過失を問わず補償を一律で行うことを目的にしている。

ただ、妊娠週数が短く産まれた赤ちゃんは、「未熟性」が原因になる可能性が高いと考えられていたため、一定の基準が設けられていた。

訴訟リスクにさらされる産科医を守るため、実際にあったお産時の医療事故がきっかけとなってつくられた産科医療補償制度は、医師の過失を問わず補償を一律で行うことを目的にしている。

ただ、妊娠週数が短く産まれた赤ちゃんは、「未熟性」が原因になる可能性が高いと考えられていたため、一定の基準が設けられていた。

出生時の体重が1400グラム以上かつ妊娠32週以降は一律で補償され、妊娠28週から31週以前に出生した場合は、出生時のデータを元に個別に審査される。

愛久くんも個別審査が行われた。

しかし、心拍モニターから不整脈が検出されず、産まれて1分後の体の様子も重度の仮死状態に当たらないなど、基準を満たしていないと判断された。

病院にも協力を仰いで、再度申請したが、不服の申し立ても通らなかった。

そして、この審査を受けている間に2人のもとにある話が入っていた。ことしから補償の対象が拡大されるというのだ。

ことし生まれた子どもからは「個別審査」が撤廃され妊娠28週以上であれば補償対象となるように改められた。

しかし、心拍モニターから不整脈が検出されず、産まれて1分後の体の様子も重度の仮死状態に当たらないなど、基準を満たしていないと判断された。

病院にも協力を仰いで、再度申請したが、不服の申し立ても通らなかった。

そして、この審査を受けている間に2人のもとにある話が入っていた。ことしから補償の対象が拡大されるというのだ。

ことし生まれた子どもからは「個別審査」が撤廃され妊娠28週以上であれば補償対象となるように改められた。

制度を運営する「日本医療機能評価機構(=以下、機構)」は、その理由について、次のように記している。

『在胎28週~31週の早産児に用いられている個別審査で、分べんに関連して発症した脳性まひの有無を判断することができない。個別審査は、周産期医療の進歩により医学的に矛盾している』

個別審査は、医学的な合理性がないことがわかったのだ。

ただ、過去に個別審査で対象外とされた子どもたちは、さかのぼって補償されないことも結論づけられた。2020年に29週で産まれた愛久くんも対象外のままだ。

ただ、過去に個別審査で対象外とされた子どもたちは、さかのぼって補償されないことも結論づけられた。2020年に29週で産まれた愛久くんも対象外のままだ。

父親 達範さん

「医学的に合理性がなかったと認めているのであれば、私たちも対象になったのではないかということになります。なぜ救済できないのか理解できません」

「医学的に合理性がなかったと認めているのであれば、私たちも対象になったのではないかということになります。なぜ救済できないのか理解できません」

母親 あんりさん

「去年の12月31日に生まれた子どもと、ことし1月1日に生まれた子どもで、何が違うんですか。悲しいを通り越して怒りを覚えます」

「去年の12月31日に生まれた子どもと、ことし1月1日に生まれた子どもで、何が違うんですか。悲しいを通り越して怒りを覚えます」

補償の対象は拡大されたにもかかわらず、両親にとっては2重の苦しみとなってしまっている。

救済を求める動き

愛久くんと同じように対象外となった子どもは全国に約570人いる。

その親たちが去年6月、「産科医療補償制度を考える親の会」を立ち上げた。

その親たちが去年6月、「産科医療補償制度を考える親の会」を立ち上げた。

着目したのが、制度の余剰金だ。制度では補償に使われなかった分が、余剰金として運営側に返還されるが、その額はことし11月時点で600億円を超える。

「親の会」は、この余剰金を使えば対象外となった子どもたちを救済できると考えている。

「親の会」は、国や機構に、救済を求める要望書を提出した。そして、この問題は国会でも取り上げられた。だが、政府は難色を示した。

「親の会」は、この余剰金を使えば対象外となった子どもたちを救済できると考えている。

「親の会」は、国や機構に、救済を求める要望書を提出した。そして、この問題は国会でも取り上げられた。だが、政府は難色を示した。

岸田首相

「現状、この運営組織において、制度での救済は難しいと承知している」

(2022年5月30日 参議院予算委員会での答弁)

「現状、この運営組織において、制度での救済は難しいと承知している」

(2022年5月30日 参議院予算委員会での答弁)

なぜ救済は難しいのか。

この制度では、健康保険組合などから妊産婦に給付される「出産育児一時金」から、1万2000円が掛け金として機構に納められる。機構はその掛け金を保険料として、民間の保険会社と契約を結ぶ。補償される場合は、民間の保険会社から支払われる仕組みだ。

妊産婦との「約款(=契約)」に基づいて運営されているため、すでに判断が下されている子どもに対して、さかのぼって補償をすることは、契約を覆すことになる。

妊産婦との「約款(=契約)」に基づいて運営されているため、すでに判断が下されている子どもに対して、さかのぼって補償をすることは、契約を覆すことになる。

一方で、「救済すべきだ」という声も根強く、超党派による議員連盟が取り上げたほか、自民党などもヒアリングを行った。

ただ、国から運営を委託されている機構は、さかのぼって補償することになれば、制度の運営に支障をきたすことになると、危機感をあらわにしている。

ただ、国から運営を委託されている機構は、さかのぼって補償することになれば、制度の運営に支障をきたすことになると、危機感をあらわにしている。

日本医療機能評価機構

「今後の調査や研究などで、補償対象となる妊娠周期が早まる可能性があることを考えれば、余剰金は十分に残しておく必要がある。また制度を申請していない子どももいるため、個別審査で対象外となった子どもだけを救済することになれば、不平等を生む」

「今後の調査や研究などで、補償対象となる妊娠周期が早まる可能性があることを考えれば、余剰金は十分に残しておく必要がある。また制度を申請していない子どももいるため、個別審査で対象外となった子どもだけを救済することになれば、不平等を生む」

また、制度に関わる医療関係者からも、「『なぜ、産科の脳性まひの子どもだけが補償されるのか』という話になりかねず、別の診療科の医師などから不満の声が上がる可能性もある。時間をかけて議論すべきだ」という本音が聞かれていて、機構側は、「何らかの救済が必要だと考えるが、政府が別の救済の枠組みを考えるべきだ」という意見だ。

超党派議連の関係者は「これまでと違った視点での救済が必要になってくる」と話す。

迅速に補償すべきという視点で、一時的な給付金という案も浮上している。ただ他の疾患や障害との公平性、そして、財源の問題をどう解決するのか。

関係者間の水面下での接触は行われているが、納得する解決策はまだ見えてこない。

超党派議連の関係者は「これまでと違った視点での救済が必要になってくる」と話す。

迅速に補償すべきという視点で、一時的な給付金という案も浮上している。ただ他の疾患や障害との公平性、そして、財源の問題をどう解決するのか。

関係者間の水面下での接触は行われているが、納得する解決策はまだ見えてこない。

補償のあり方とは

あんりさんは、いまも、愛久くんに申し訳なさを感じている。

「できることを何でもしてあげたい」という気持ちから、経済的な支援を求めて声をあげているが、「お金が欲しいだけだ」と理解されないことも多く、苦しさを感じている。

「できることを何でもしてあげたい」という気持ちから、経済的な支援を求めて声をあげているが、「お金が欲しいだけだ」と理解されないことも多く、苦しさを感じている。

それでも、11月下旬に高松市で行った署名活動で、「あなたのせいじゃないから大丈夫」と声をかけられ、少し心の重荷が下りたという。

母親 あんりさん

「こんなふうに理解してくれる人もいるんだ。諦めたらだめだ」

「こんなふうに理解してくれる人もいるんだ。諦めたらだめだ」

父親 達範さん

「制度のことを知らないという人でも、わかってくれて署名してくれた。これだけ多くの人が賛同してくれるということは、多くの人が『制度がおかしい』と思ってくれているのだと思う」

「制度のことを知らないという人でも、わかってくれて署名してくれた。これだけ多くの人が賛同してくれるということは、多くの人が『制度がおかしい』と思ってくれているのだと思う」

取材後記

取材をした福島さん一家の生活の大変さは想像を超えていた。

自由に体が動かせない愛久くんは、たんが絡まってむせたり、夜もうまく眠ることができなかったりと、言葉どおり「つきっきり」でケアせざるを得ない。この状況を改善するために、同じ脳性まひの子どもなのだから、やはり何らかの支援が必要ではないかと強く思う。

一方で、機構側に取材するにつれ、さかのぼって救済することはできないとする主張も理解できた。

納得のいく解決策を見いだすのは難しい。だからといって諦めるのではなく、関係者間で知恵を出し合い、支援のあり方を導き出してもらいたいと切に願う。

一方で、機構側に取材するにつれ、さかのぼって救済することはできないとする主張も理解できた。

納得のいく解決策を見いだすのは難しい。だからといって諦めるのではなく、関係者間で知恵を出し合い、支援のあり方を導き出してもらいたいと切に願う。

高松放送局記者

鈴木博子

平成29年入局 県政を担当

自身も妊娠中に「産科医療補償制度」に加入したことがきっかけで取材を始める

鈴木博子

平成29年入局 県政を担当

自身も妊娠中に「産科医療補償制度」に加入したことがきっかけで取材を始める