子どものみなさん。

記事の感想や知りたいテーマをおしえて下さい。

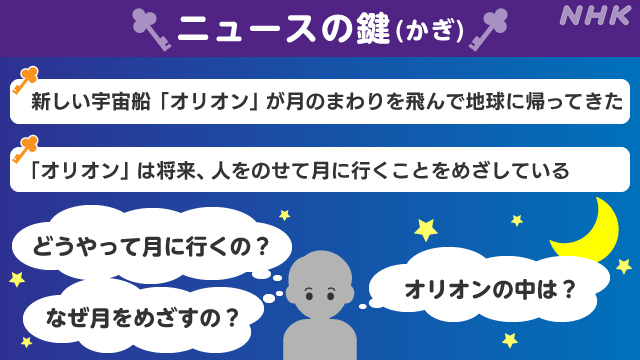

子どもニュース 宇宙船(うちゅうせん)『オリオン』月へ

12月12日(日本時間)、月のまわりを飛んでいた宇宙船(うちゅうせん)がわたしたちの住む地球にもどってきました。

いま、宇宙をめぐるニュースが大きく注目されています。

夜空で1番大きく見える月。

近い将来(しょうらい)、月に人が住めるようになるかも?

そんな夢のような計画がいま、始まっています。

11月から12月にかけて、月へ行くための乗り物、宇宙船のテスト飛行が行われました。

※記事のなかには、ロケット打ち上げの動画があります※

いま、宇宙をめぐるニュースが大きく注目されています。

夜空で1番大きく見える月。

近い将来(しょうらい)、月に人が住めるようになるかも?

そんな夢のような計画がいま、始まっています。

11月から12月にかけて、月へ行くための乗り物、宇宙船のテスト飛行が行われました。

※記事のなかには、ロケット打ち上げの動画があります※

新しい宇宙船が撮影(さつえい)した、月の写真です。

カメラは宇宙船についていて、みずからの姿(すがた)もうつしています。(“自撮り”(じどり)ですね)

月の表面はでこぼこしています。

右下にある、三日月のように見えるのが、わたしたちの住む地球です。

太陽に一部がてらされています。

カメラは宇宙船についていて、みずからの姿(すがた)もうつしています。(“自撮り”(じどり)ですね)

月の表面はでこぼこしています。

右下にある、三日月のように見えるのが、わたしたちの住む地球です。

太陽に一部がてらされています。

宇宙船と月と地球の写真です。

上2つのうち青色の方が地球で、その左が月です。

写真を撮影(さつえい)した宇宙船の名前は「オリオン」。

つくったのは「NASA(ナサ)」、アメリカにある宇宙のことを調べるチームです。

上2つのうち青色の方が地球で、その左が月です。

写真を撮影(さつえい)した宇宙船の名前は「オリオン」。

つくったのは「NASA(ナサ)」、アメリカにある宇宙のことを調べるチームです。

「オリオン」は12月12日(日本時間)、25日間の旅を終えて地球にもどりました。

パラシュートをつかって速さを落としながらおりてきて、海(太平洋)に着きました。

パラシュートをつかって速さを落としながらおりてきて、海(太平洋)に着きました。

1) どうやって月に行くの?

宇宙船「オリオン」が月に向かったのは、2022年11月。

宇宙船「オリオン」は、ロケットにのせられて、アメリカの「ケネディ宇宙センター」から出発しました。

このロケットは、全長がおよそ98メートルあります。

(※ワールドカップのサッカーコートは105メートル×68メートル)

月は地球からおよそ38万キロメートルもはなれています。

さらに重い荷物をロケットにのせて向かうには、たくさんの燃料(ねんりょう)が必要になります。

(※地球1周はおよそ4万キロメートル。月と地球の間は、地球の10周分近くはなれています。)

そのために、ロケットは大型になりました。

このロケットは、全長がおよそ98メートルあります。

(※ワールドカップのサッカーコートは105メートル×68メートル)

月は地球からおよそ38万キロメートルもはなれています。

さらに重い荷物をロケットにのせて向かうには、たくさんの燃料(ねんりょう)が必要になります。

(※地球1周はおよそ4万キロメートル。月と地球の間は、地球の10周分近くはなれています。)

そのために、ロケットは大型になりました。

2 )この宇宙船に人は?

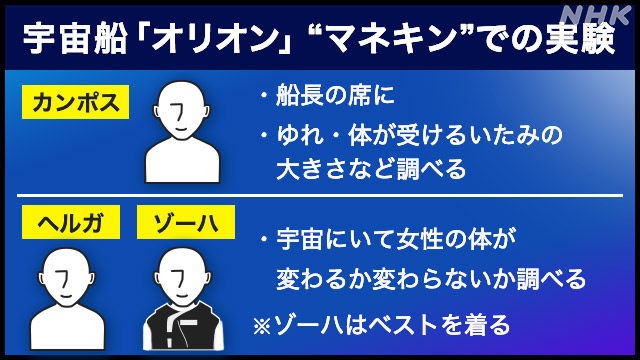

さて、宇宙船「オリオン」の中はどうなっていたのでしょう。

なぜなら、この宇宙船に将来(しょうらい)、人を乗せて、月のまわりまで行って、また地球に戻ってこられるかを調べるためです。

今後、マネキンが受けた力の強さなどをくわしく調べる予定です。

今後、マネキンが受けた力の強さなどをくわしく調べる予定です。

マネキンにはそれぞれ名前がつけられています。船長の席の「カンポス」。ゆれや体が受けるいたみなどを調べます。残りの2体は「ヘルガ」と「ゾーハ」。女性の宇宙飛行士が月に着陸することをめざし、宇宙にいて女性の体が変わるか変わらないかを5000個以上のセンサーを使って調べます。「ゾーハ」には人体を守るためのベストが着せられ、その効果(こうか)もたしかめます。

また、宇宙船「オリオン」が地球にもどる時には、宇宙船の表面の温度がおよそ2800度にもなると予想されます。オリオンがこうした高い温度にたえられるかも、たしかめます。

3) 月には、過去(かこ)にも

昔からとても身近に感じられていた月。

人が月に行くことをめざすのは、今回の宇宙船「オリオン」が初めてではありません。アメリカ「NASA」の宇宙飛行士が月におりたことがあります。

人が月に行くことをめざすのは、今回の宇宙船「オリオン」が初めてではありません。アメリカ「NASA」の宇宙飛行士が月におりたことがあります。

4 )なぜ月をめざすの?

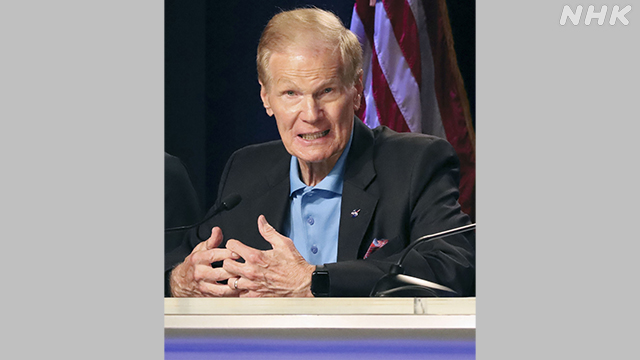

今回の宇宙船「オリオン」をのせたロケットが、月にむけて打ち上げられたとき、アメリカ「NASA」のトップ、ネルソン長官はこう言いました。

「われわれはただ単に月にもどるわけではない。月の上でくらし、その先の火星へ人を送りとどける方法を学ぶために向かう。これは新たな始まりであり、『アルテミス時代』の到来(とうらい)だ」

つまり、人が地球以外の月や火星などで生活できるようにすることをめざしています。

5) アルテミス時代ってなに?

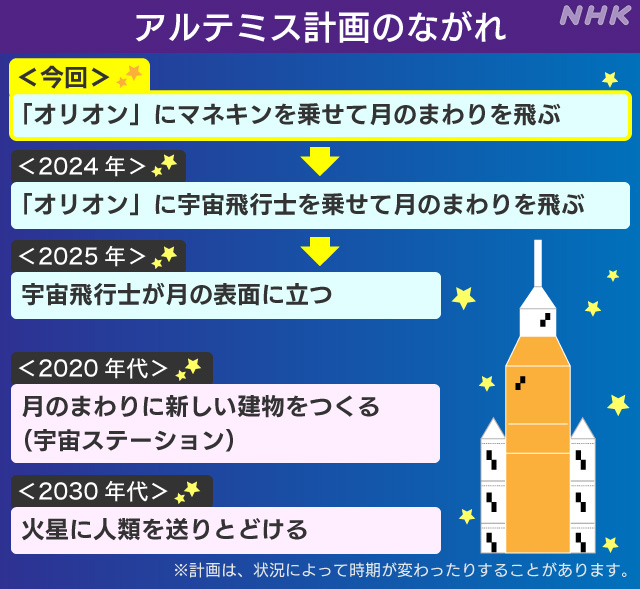

アメリカ「NASA」は、月を調べる計画のことを「アルテミス計画」と呼んでいます。

1960年代から70年代、人を月面に送り込んだのが「アポロ計画」で、これと同じくギリシャ神話から名づけられました。

「アルテミス」は「アポロ」の双子の妹で“月の女神”とされています。

「アルテミス」は「アポロ」の双子の妹で“月の女神”とされています。

「アルテミス計画」では、今回の「オリオン」の飛行の結果を調べて、次は2024年にも、実際に宇宙飛行士を乗せて月のまわりをテスト飛行することを考えています。

うまくいけば、2025年に宇宙飛行士が月の表面に立つことをめざしています。月には水があると言われているので、宇宙飛行士は水を探したり、その水を燃料(ねんりょう)=乗り物などを動かすためのエネルギーとして使えないか調べたりする予定です。

うまくいけば、2025年に宇宙飛行士が月の表面に立つことをめざしています。月には水があると言われているので、宇宙飛行士は水を探したり、その水を燃料(ねんりょう)=乗り物などを動かすためのエネルギーとして使えないか調べたりする予定です。

さらに、月のまわりに新しい宇宙ステーション「ゲートウェイ」(研究や宿泊などができるところ)をつくり、宇宙飛行士を定期的に送り、そこで生活しながら研究ができるようにすることを考えています。

2030年代には、月よりさらに遠い火星に人を送りとどけることもめざしています。

2030年代には、月よりさらに遠い火星に人を送りとどけることもめざしています。

6) 日本やほかの国は?

月をめざす「アルテミス計画」。アメリカだけではありません。日本やヨーロッパ、カナダもこの計画に協力していて、宇宙ステーション「ゲートウェイ」には日本人の宇宙飛行士も行くことが決まっています。他にも、宇宙ステーションで使う食べものなどを日本のロケットでとどけることなど、日本の協力も求められています。

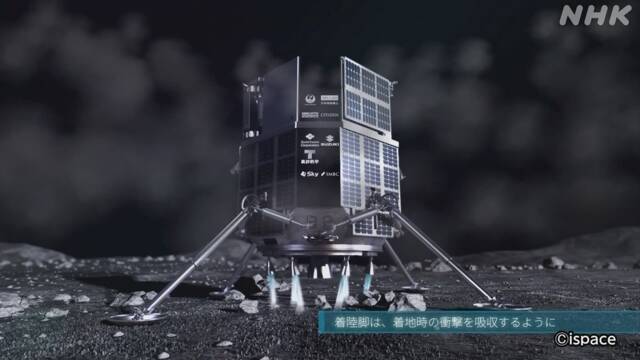

また、日本の会社「ispace」(アイ・スペース)も、アメリカの会社のロケットで、月に着陸する機械(着陸船)を打ち上げています。

2023年4月末の着陸をめざしています。

この会社は、2040年には月で1000人が生活するという未来が来ると考えています。

そして中国も。

中国は宇宙開発に力を入れていて、自分たちの宇宙ステーションをつくったほか、月や火星を調べるための機械(探査機・たんさき)をロケットで打ち上げています。

このように国や会社などが次々と参加して、宇宙開発の競争は、はげしくなっています。

2023年4月末の着陸をめざしています。

この会社は、2040年には月で1000人が生活するという未来が来ると考えています。

そして中国も。

中国は宇宙開発に力を入れていて、自分たちの宇宙ステーションをつくったほか、月や火星を調べるための機械(探査機・たんさき)をロケットで打ち上げています。

このように国や会社などが次々と参加して、宇宙開発の競争は、はげしくなっています。

みなさんが大人になるころには、宇宙へ行くことが、さらに身近になっているかもしれませんね。

クイズでおさらい

宇宙船「オリオン」で月をめざす計画。

ギリシャ神話からつけられた名前は何でしょう?

1アポロ計画

2カンポス計画

3ゲートウェイ計画

4アルテミス計画

答えは・・・上の文章に書かれています。見直してみてね。

ギリシャ神話からつけられた名前は何でしょう?

1アポロ計画

2カンポス計画

3ゲートウェイ計画

4アルテミス計画

答えは・・・上の文章に書かれています。見直してみてね。

アンケート 子どものみなさまへ(ここをおしてね)

NHK for School