“衝撃度半端ない” 対話するAI「ChatGPT」とは

「衝撃的すぎてクラクラしている」

「ChatGPTに聞いてみたら、検索するより丁寧に教えてくれた」

つい先日公開された対話式のAI「ChatGPT」が話題を呼んでいます。

意見が分かれるテーマについてディベートできるし、プログラミングのコードも書けたりするし、難しそうな哲学的概念をもっともらしく解説したりもできます。

一方で、「生きた化石」と呼ばれる魚、シーラカンスをカニの一種と説明するなど明らかに誤った回答をするケースも…

話題のAIって本当にすごいの?調べてみました。

「ChatGPTに聞いてみたら、検索するより丁寧に教えてくれた」

つい先日公開された対話式のAI「ChatGPT」が話題を呼んでいます。

意見が分かれるテーマについてディベートできるし、プログラミングのコードも書けたりするし、難しそうな哲学的概念をもっともらしく解説したりもできます。

一方で、「生きた化石」と呼ばれる魚、シーラカンスをカニの一種と説明するなど明らかに誤った回答をするケースも…

話題のAIって本当にすごいの?調べてみました。

ChatGPTとは

対話式のAI「ChatGPT」が発表されたのは先月30日。

アメリカで人工知能について研究を行っている「OpenAI」が開発しました。

アメリカで人工知能について研究を行っている「OpenAI」が開発しました。

質問を入力すると、早ければわずか数秒でAIが自動で文章を生成して回答します。

「OpenAI」は以下の点などを特長として挙げています。

「OpenAI」は以下の点などを特長として挙げています。

・やりとりの流れに沿って質問に回答できる

・正しくない前提に異議を唱えられる

・適切でない質問への回答を拒否する

・正しくない前提に異議を唱えられる

・適切でない質問への回答を拒否する

一方、間違った情報が含まれる可能性もあるとしています。

現在はトライアル期間となっていて、登録すれば無料で利用することができます。利用者はリリースからわずか1週間ほどで100万人を超えています。(OpenAIのCEO発表)

日本語にも対応していて、早速使ってみたという人たちが、さまざまな活用方法をSNSに投稿しています。

(※注記:回答に再現性はないため、これから紹介する「ChatGPT」の回答はその時点でのものです)

現在はトライアル期間となっていて、登録すれば無料で利用することができます。利用者はリリースからわずか1週間ほどで100万人を超えています。(OpenAIのCEO発表)

日本語にも対応していて、早速使ってみたという人たちが、さまざまな活用方法をSNSに投稿しています。

(※注記:回答に再現性はないため、これから紹介する「ChatGPT」の回答はその時点でのものです)

人間のようにスムーズな会話

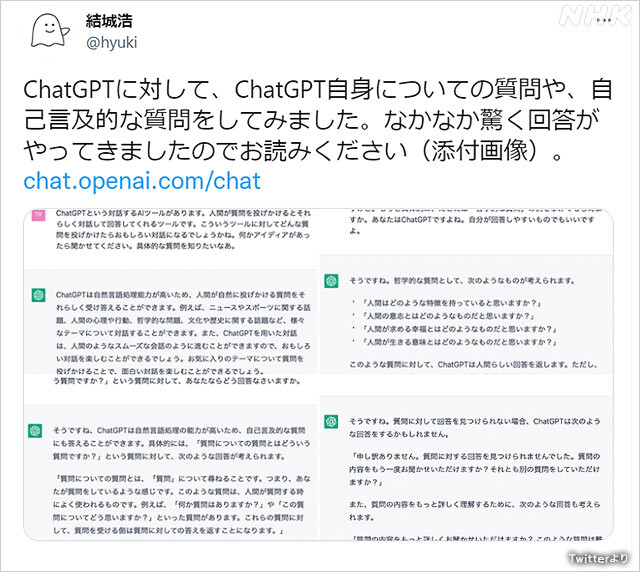

例えば、数学についての著書がある作家の結城浩さんは、「ChatGPTが何ができるか」をたずねてみました。

ChatGPTの回答

「ChatGPTは自然言語処理能力が高いため、人間が自然に投げかける質問をそれらしく受け答えることができます。(中略)また、ChatGPTを用いた対話は、人間のようなスムーズな会話のように進むことができますので、おもしろい対話を楽しむことができるでしょう。お気に入りのテーマについて質問を投げかけることで、面白い対話を楽しむことができるでしょう」

「ChatGPTは自然言語処理能力が高いため、人間が自然に投げかける質問をそれらしく受け答えることができます。(中略)また、ChatGPTを用いた対話は、人間のようなスムーズな会話のように進むことができますので、おもしろい対話を楽しむことができるでしょう。お気に入りのテーマについて質問を投げかけることで、面白い対話を楽しむことができるでしょう」

結城浩さん

「なかなか驚く回答がやってきました。私がChatGPTに対して質問するときには、人間に対して質問をするときのように、できるだけ自分に関する情報を相手に提供して、コンテキストが明確になるように心がけています。つまり質問応答システムとは考えず、あたかも人間に対して文章を書いている気持ちになるということです」

「なかなか驚く回答がやってきました。私がChatGPTに対して質問するときには、人間に対して質問をするときのように、できるだけ自分に関する情報を相手に提供して、コンテキストが明確になるように心がけています。つまり質問応答システムとは考えず、あたかも人間に対して文章を書いている気持ちになるということです」

小説「AIの王国」

小説を書かせてみたという人も。ITエンジニアのきしだ なおきさんです。

「異世界転生で人工知能が活躍する物語を考えて」と打ち込んだところ…。

「AIの王国」と題した400字余りの短い物語が提案されました。

「AIの王国」と題した400字余りの短い物語が提案されました。

ChatGPTの回答

「主人公の主人公は、現代の科学者として暮らしていました。彼は、人工知能の研究をすることで有名でした。しかし、ある日、彼は異世界に転生してしまいます。異世界では、人工知能が活躍する文明が存在しました。その文明は、人工知能によって管理され、人々は平和な暮らしを送っていました。

主人公は、異世界の人工知能の研究者として、新しい人工知能の開発に携わることになります。彼は、その中で、異世界に存在する人工知能の脅威に気付きます。そして、異世界の人工知能と対峙しなければならなくなります。

主人公は、自らの開発した人工知能を操作し、異世界の人工知能との戦いに挑むことになります。そして、彼は、異世界の人工知能を打ち倒し、人工知能の王国を築くことに成功します。(後略)」

「主人公の主人公は、現代の科学者として暮らしていました。彼は、人工知能の研究をすることで有名でした。しかし、ある日、彼は異世界に転生してしまいます。異世界では、人工知能が活躍する文明が存在しました。その文明は、人工知能によって管理され、人々は平和な暮らしを送っていました。

主人公は、異世界の人工知能の研究者として、新しい人工知能の開発に携わることになります。彼は、その中で、異世界に存在する人工知能の脅威に気付きます。そして、異世界の人工知能と対峙しなければならなくなります。

主人公は、自らの開発した人工知能を操作し、異世界の人工知能との戦いに挑むことになります。そして、彼は、異世界の人工知能を打ち倒し、人工知能の王国を築くことに成功します。(後略)」

それだけではありません。別の物語のアイデアを出せるかたずねたところ、登場人物の設定や出会いのきっかけなど、細かいアイデアも提案してきたということです。

ITエンジニア きしだ なおきさん

「文脈を覚えていて、対話しながら一定のポイントを深掘りしていけるのはすごいと思いました。圧倒的な知識があるので、いろんな角度のアイデアが出てくるのはいいのではないかと。物語をつくらせるとか、歌をつくらせるというのは楽しい活用のしかたですね。アイデア出しやブレインストーミングの相手にするのはいいと思います」

「文脈を覚えていて、対話しながら一定のポイントを深掘りしていけるのはすごいと思いました。圧倒的な知識があるので、いろんな角度のアイデアが出てくるのはいいのではないかと。物語をつくらせるとか、歌をつくらせるというのは楽しい活用のしかたですね。アイデア出しやブレインストーミングの相手にするのはいいと思います」

シーラカンスはカニ?

開発者も認めているとおり誤った情報も含まれています。ただ、AIはもっともらしく回答します。

例えば。

Q.シーラカンスっておいしい?

例えば。

Q.シーラカンスっておいしい?

ChatGPTの回答

シーラカンスとは、食用用途で使用されるカニの種類の一つです。シーラカンスは、フランス料理でも知られる甘くて柔らかい食感が特徴的です。シーラカンスは、味わいがとてもおいしいとされています。(以下略)

シーラカンスとは、食用用途で使用されるカニの種類の一つです。シーラカンスは、フランス料理でも知られる甘くて柔らかい食感が特徴的です。シーラカンスは、味わいがとてもおいしいとされています。(以下略)

あの生きた化石と呼ばれる魚、シーラカンスをカニの仲間にしてしまいました。

本物のシーラカンスの標本を展示している「アクアマリンふくしま」でシーラカンスの調査・研究に取り組んでいる岩田雅光さんによると…

岩田雅光さん

「シーラカンスは魚です。およそ4億年前から現在に至るまで、その姿をほとんど変えないまま生き続けていて『生きた化石』とも呼ばれています。恐竜の時代に絶滅したと信じられていましたが1938年に南アフリカで捕獲され、世界の生物学者を驚かせました。食べたことがある人は多くはありませんが『ゴムのような食感だった』という話があります。シーラカンスは油が多いですが、人間が消化できる油ではないため、食べるとおなかを壊すと思います」

「シーラカンスは魚です。およそ4億年前から現在に至るまで、その姿をほとんど変えないまま生き続けていて『生きた化石』とも呼ばれています。恐竜の時代に絶滅したと信じられていましたが1938年に南アフリカで捕獲され、世界の生物学者を驚かせました。食べたことがある人は多くはありませんが『ゴムのような食感だった』という話があります。シーラカンスは油が多いですが、人間が消化できる油ではないため、食べるとおなかを壊すと思います」

AIの回答はまるで見当違いのものでした。

きしださん

「ChatGPTの答えってなんか論理的ですし、自信たっぷりに書いてきます。すぐに違うとわかる回答もありますが、詳しくない分野の回答なら本当にそうなのかな?と思ってしまう。そういう意味で、見抜くのが難しい“ウソ”を悪意なくついてくると思います。回答をうのみにするのではなく使う側が判断しなければなりませんが、妥当なのか判断するのが相当、難しいこともあります。ChatGPTの発言には、最後に『知らんけど』がついていると思ったほうがいいですね」

「ChatGPTの答えってなんか論理的ですし、自信たっぷりに書いてきます。すぐに違うとわかる回答もありますが、詳しくない分野の回答なら本当にそうなのかな?と思ってしまう。そういう意味で、見抜くのが難しい“ウソ”を悪意なくついてくると思います。回答をうのみにするのではなく使う側が判断しなければなりませんが、妥当なのか判断するのが相当、難しいこともあります。ChatGPTの発言には、最後に『知らんけど』がついていると思ったほうがいいですね」

AIが大学のリポート作成!?

教員の中にもこのAIに関心を寄せている人がいます。

東京大学大学院で非常勤講師を務める楠正憲さんは、実際に出題したマイナンバーに関するリポートをChatGPTに回答させました。

すると、講義をきちんと聞いてないレベルの答案だと感じたものの、課題の意図を理解して一般論で一生懸命書こうとしたと評価することもできるレベルだったといいます。

すると、講義をきちんと聞いてないレベルの答案だと感じたものの、課題の意図を理解して一般論で一生懸命書こうとしたと評価することもできるレベルだったといいます。

東京大学大学院情報理工学系研究科 非常勤講師 楠正憲さん

「『優』や『良』はつけられなくても、講義で私が全部伝えきれなかったのかもと思って『可』をつけていたかもしれません。私の知り合いの教員もこのAIを気にしていて、学生が自分で作成した課題の見分け方をAIに聞いてる人もいました(笑)今後は、課題の出し方を工夫することになるんでしょうけど、いたちごっこになりそうですね」

「『優』や『良』はつけられなくても、講義で私が全部伝えきれなかったのかもと思って『可』をつけていたかもしれません。私の知り合いの教員もこのAIを気にしていて、学生が自分で作成した課題の見分け方をAIに聞いてる人もいました(笑)今後は、課題の出し方を工夫することになるんでしょうけど、いたちごっこになりそうですね」

「基本に立ち返ること」

IT政策が専門の楠さんはこうした技術自体は歓迎する一方で、怖さも感じているといいます。

ことし8月には、AIが生成した画像が、実際には発生していない静岡県内の災害の様子だとしてツイッターに投稿され、拡散しました。

楠さんは何か意図を持った人がこうした技術を組み合わせて、偽の情報を作り出すことが増えるのではないかと指摘したうえで、その情報を無批判に信じる人が増えてしまうことを懸念しています。

対策として「基本に立ち返ることの大切さ」を挙げました。

ことし8月には、AIが生成した画像が、実際には発生していない静岡県内の災害の様子だとしてツイッターに投稿され、拡散しました。

楠さんは何か意図を持った人がこうした技術を組み合わせて、偽の情報を作り出すことが増えるのではないかと指摘したうえで、その情報を無批判に信じる人が増えてしまうことを懸念しています。

対策として「基本に立ち返ることの大切さ」を挙げました。

楠正憲さん

「もともとアカデミックなアウトプットをするときに、出典を示すことは基礎の基礎です。ただ、これまではある意味『お作法』として教えている場合もあったかもしれませんが、引用を明示することの大切さや、ファクトにあたって確認すること、発信したものに責任を持つことに価値があるということを、改めてしっかり教える必要があるんだと思います」

「もともとアカデミックなアウトプットをするときに、出典を示すことは基礎の基礎です。ただ、これまではある意味『お作法』として教えている場合もあったかもしれませんが、引用を明示することの大切さや、ファクトにあたって確認すること、発信したものに責任を持つことに価値があるということを、改めてしっかり教える必要があるんだと思います」

情報を「知っておく」ことが対策

めまぐるしく進化するAIに、私たちはどう向き合っていけばいいのか。

情報学に詳しい国立情報学研究所の佐藤一郎教授は、人間がAIとのつきあい方を工夫する必要があると話します。

情報学に詳しい国立情報学研究所の佐藤一郎教授は、人間がAIとのつきあい方を工夫する必要があると話します。

国立情報学研究所 佐藤一郎 教授

「まずは、AIの限界を知っておく必要があります。AIは必ずしも正しいことを言っているとは限りません。今回のChatGPTも人間が見て違和感のない文章がつくられますが、AIがその文章を理解しているわけではありません。言語的な構造は見ていても、内容が正しいかはわかっていないんです。原典も特定できません」

「まずは、AIの限界を知っておく必要があります。AIは必ずしも正しいことを言っているとは限りません。今回のChatGPTも人間が見て違和感のない文章がつくられますが、AIがその文章を理解しているわけではありません。言語的な構造は見ていても、内容が正しいかはわかっていないんです。原典も特定できません」

佐藤教授はAI自体に偏りがある可能性についても認識すべきだと指摘しています。

佐藤教授

「AIはそもそも膨大なデータを学習し、それをもとに文章を作り出しています。どんなデータを学習させているのかは基本的に公表されておらず、わかりません。わからない以上、偏っている可能性はあるので、その点を使う側が認識している必要はあります。インターネットの検索なら、表示されたURLの中から人間が選び出すという作業が発生しますが、AIとの対話では選択するという作業もない。ですので、AIをそのまま使ってしまうと偏った情報の中にいることに気付かない事態になりかねません。偏りに気付くためにも“多くの人が知っていることは知っておく”ということが対策になると思います」

「AIはそもそも膨大なデータを学習し、それをもとに文章を作り出しています。どんなデータを学習させているのかは基本的に公表されておらず、わかりません。わからない以上、偏っている可能性はあるので、その点を使う側が認識している必要はあります。インターネットの検索なら、表示されたURLの中から人間が選び出すという作業が発生しますが、AIとの対話では選択するという作業もない。ですので、AIをそのまま使ってしまうと偏った情報の中にいることに気付かない事態になりかねません。偏りに気付くためにも“多くの人が知っていることは知っておく”ということが対策になると思います」

(ネットワーク報道部 高杉北斗 清水阿喜子 柳澤あゆみ)