福祉の現場が直面する“値上げの冬”「規格外」で支える

取材のきっかけは、県の社会福祉協議会が行ったアンケート調査でした。物価が上昇するなか、岩手県内の高齢者介護施設や障害者支援施設の7割以上が、今後の経営への影響を不安視していると答えたのです。物価高騰に直面する福祉の現場、さらに、地域を挙げて始まった新たな支援の取り組みを取材しました。(盛岡放送局記者 渡邊貴大)

相次ぐ値上げ 節約を重ねても…

「こうした状態が続けば、いつか立ちゆかなくなることもあると思います」

こう話すのは、盛岡市にある特別養護老人ホーム(=特養)の施設長です。

こう話すのは、盛岡市にある特別養護老人ホーム(=特養)の施設長です。

この特養では、利用者90人と地域の高齢者世帯から頼まれている昼と夜の弁当、合わせて100食以上を毎日作っています。

相次ぐ食品の値上げで、食事の材料費が月によっては前の年に比べて20万円以上かさむこともあります。

相次ぐ食品の値上げで、食事の材料費が月によっては前の年に比べて20万円以上かさむこともあります。

しかし特養の主な収入である介護報酬が見直されるのは、3年に1度。

今回のような急な物価変動には対応できません。

今回のような急な物価変動には対応できません。

また、食事のカロリーや栄養面の観点から、量を減らしたり、安いメニューに変更したりするのも容易ではないのが現状です。

そこで、施設では弁当の容器を安いものに変えたり、容器を止める輪ゴムを無くしたりして、必死の思いで節約を重ねています。

そこで、施設では弁当の容器を安いものに変えたり、容器を止める輪ゴムを無くしたりして、必死の思いで節約を重ねています。

施設の栄養士

「食材はできれば変えずにそのまま出したいというところがあり、お弁当の容器を変えることで毎日5円とか10円でも節約できるのであれば、その分お料理にかけることができるお金が増えるので見直しました」

「食材はできれば変えずにそのまま出したいというところがあり、お弁当の容器を変えることで毎日5円とか10円でも節約できるのであれば、その分お料理にかけることができるお金が増えるので見直しました」

追い打ちかける光熱費の高騰

これからの季節、さらなる追い打ちをかけてくるのが、光熱費です。

寒さが厳しい東北の冬は、例年、電気代や灯油代が夏の2倍ほどかかるといいます。

寒さが厳しい東北の冬は、例年、電気代や灯油代が夏の2倍ほどかかるといいます。

取材したこちらの特養では、冬場は例年、電気代だけで毎月200万円を超える出費になるといいますが、電気料金も灯油代も高止まりしたまま。

施設長の遠藤要さんは、この先の運営に不安を抱えていると話しています。

施設長の遠藤要さんは、この先の運営に不安を抱えていると話しています。

遠藤 施設長

「収入は一定なのに、支出は増える一方ですので、こうした状態が続けばいつか立ちゆかなくなることもあると思います。いつまで続くのか、どこまで値段が上がるのかっていうのは心配なところはあります」

「収入は一定なのに、支出は増える一方ですので、こうした状態が続けばいつか立ちゆかなくなることもあると思います。いつまで続くのか、どこまで値段が上がるのかっていうのは心配なところはあります」

子ども食堂も 苦境に直面

子ども食堂も、食品の値上げに苦しんでいます。

盛岡市にあるこども食堂では、7年ほど前から地域の子どもたちなどに無償で食事を提供する活動を続けてきました。

盛岡市にあるこども食堂では、7年ほど前から地域の子どもたちなどに無償で食事を提供する活動を続けてきました。

しかし、このところの物価高騰の影響で厳しい経営に直面。毎月の食費は1年前と比べて3万円近く増えました。

盛岡市から月に5万円の助成金を受けていますが、食費だけでなく消耗品なども賄わなければならず、助成金だけでは足りません。このため、金融機関から融資も受けるなどして運営を維持しています。

盛岡市から月に5万円の助成金を受けていますが、食費だけでなく消耗品なども賄わなければならず、助成金だけでは足りません。このため、金融機関から融資も受けるなどして運営を維持しています。

代表の沼田雅充さんはこうした運営を「ギリギリの状況」と説明してくれました。

しかし頼ってくれる子どもたちの支援を諦めたくはないと経費を切り詰め、方々のつてを頼って運営を続けているといいます。

しかし頼ってくれる子どもたちの支援を諦めたくはないと経費を切り詰め、方々のつてを頼って運営を続けているといいます。

食堂支える地域の支援

一方で、支えとなっているのが地域の支援です。

子ども食堂に対する市民の理解が進み、一定の食材の寄付が寄せられているのです。これが運営経費を助けるだけでなく、職員のモチベーションにもつながっているといいます。

子ども食堂に対する市民の理解が進み、一定の食材の寄付が寄せられているのです。これが運営経費を助けるだけでなく、職員のモチベーションにもつながっているといいます。

私が取材した当日も、農家の人が産直に出して売れ残ったというネギを差し入れに来ていました。

寄付された食品の中には、手作りのパンケーキもあり、地域の人ができる範囲で支えてくれているそうです。

ただ、こうした寄付を常に見込めるのか、あてにはできません。沼田さんは安定的に支援を受けられる仕組みづくりが必要だと指摘しています。

寄付された食品の中には、手作りのパンケーキもあり、地域の人ができる範囲で支えてくれているそうです。

ただ、こうした寄付を常に見込めるのか、あてにはできません。沼田さんは安定的に支援を受けられる仕組みづくりが必要だと指摘しています。

沼田代表

「支える人たちと、支えられる人たちが一緒になって、それぞれの負担が少なく活動できるような仕組みっていうのを考えなければならない時期に来ているのかなっていう風に思いますね」

「支える人たちと、支えられる人たちが一緒になって、それぞれの負担が少なく活動できるような仕組みっていうのを考えなければならない時期に来ているのかなっていう風に思いますね」

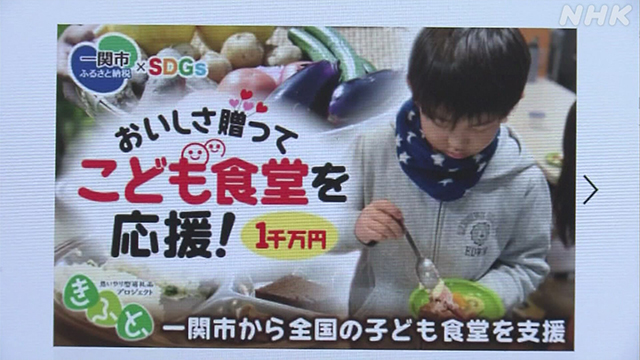

ふるさと納税で子ども食堂を支援

こうした中、その安定的な支援を始めた自治体があります。岩手県一関市です。

ふるさと納税で子ども食堂への寄付を募り、返礼品の野菜を、納税者に代わって子ども食堂に届ける取り組みをことし5月から始めました。

ふるさと納税で子ども食堂への寄付を募り、返礼品の野菜を、納税者に代わって子ども食堂に届ける取り組みをことし5月から始めました。

きっかけを作ったのは、市内で産直施設を営む梁川真一さんです。

傷や形の悪さから出荷できない“規格外”の野菜を有効に活用できないか、市役所に相談したのが始まりでした。

傷や形の悪さから出荷できない“規格外”の野菜を有効に活用できないか、市役所に相談したのが始まりでした。

梁川さん

「農家のほ場を歩いていて、お店に出荷される商品以外のもので廃棄されているものがよく目についていました。こういったものをなんとかできないのかなと」

「農家のほ場を歩いていて、お店に出荷される商品以外のもので廃棄されているものがよく目についていました。こういったものをなんとかできないのかなと」

この思いに応えたのが、梁川さんから相談を受けた市の交流推進課の松谷俊克さんです。

ふるさと納税を使ったSDGsの取り組みを考えていた松谷さん。相談を受けて、ふるさと納税で“規格外”の野菜を子ども食堂に届けるアイデアを思いついたのです。

ふるさと納税を使ったSDGsの取り組みを考えていた松谷さん。相談を受けて、ふるさと納税で“規格外”の野菜を子ども食堂に届けるアイデアを思いついたのです。

一関市役所 松谷さん

「返礼品を誰かのためにという寄付者が増えていると聞いていたので、フードロスを抑えることもできて、子ども食堂の負担も抑えられて両方にとっていいアイデアになると考えました」

「返礼品を誰かのためにという寄付者が増えていると聞いていたので、フードロスを抑えることもできて、子ども食堂の負担も抑えられて両方にとっていいアイデアになると考えました」

こうして、子ども食堂を支援しながらフードロスの削減もできる全国初の取り組みが始まりました。

受け付ける寄付は、1万円からなんと1000万円まで。納税者の幅広いニーズに応えられる金額を設けようというねらいです。

受け付ける寄付は、1万円からなんと1000万円まで。納税者の幅広いニーズに応えられる金額を設けようというねらいです。

寄付が集まって一定額に達すると、梁川さんが野菜を選んで発送。本来捨てられていた野菜ですが、購入された代金は、農家に支払われます。

送り先は「子ども食堂支援機構」から紹介を受け、困っているところを優先させているということです。

送り先は「子ども食堂支援機構」から紹介を受け、困っているところを優先させているということです。

5月に募集を始め、11月までに全国の29人から合わせて350万円が寄せられました。多い人でなんと250万円の寄付をした人もいたということです。

まずは少しでも早く地元の施設に届けようと、9月以降、一関市内の2つのこども食堂に野菜を送りました。

現在は県外の3か所目に送る準備を進めていて、年内の発送を目指しているということです。

まずは少しでも早く地元の施設に届けようと、9月以降、一関市内の2つのこども食堂に野菜を送りました。

現在は県外の3か所目に送る準備を進めていて、年内の発送を目指しているということです。

梁川さん

「子ども食堂に物が集まらないと聞いていたので、こういった事業を通して応援できているという部分に関しては、本当にやってよかったなと思います」

「子ども食堂に物が集まらないと聞いていたので、こういった事業を通して応援できているという部分に関しては、本当にやってよかったなと思います」

一関市役所 松谷さん

「今回は子ども食堂ですけど、支援できる部分にフードロスとかSDGsの視点で展開できたら、それはすばらしいことかなと思います」

「今回は子ども食堂ですけど、支援できる部分にフードロスとかSDGsの視点で展開できたら、それはすばらしいことかなと思います」

取り組みを持続可能なものに

この取り組み、実は、市民から支援を受ける子ども食堂も、フードロスを減らすという観点では、農家を“支援する側”になっています。

助けられるだけでなく、誰かを助けている。そんな関係の中でこそ、取り組みが“持続可能な”ものとなっていくのではないかと取材を通して思いました。

そして、そんな取り組みや市民の意識が、特養など、さまざまな対象に向けて広がっていってほしいと願っています。

助けられるだけでなく、誰かを助けている。そんな関係の中でこそ、取り組みが“持続可能な”ものとなっていくのではないかと取材を通して思いました。

そして、そんな取り組みや市民の意識が、特養など、さまざまな対象に向けて広がっていってほしいと願っています。

盛岡放送局記者

渡邊 貴大

平成25年入局

福島、鳥取、広島で災害・経済・行政取材を担当

渡邊 貴大

平成25年入局

福島、鳥取、広島で災害・経済・行政取材を担当