知らなかったわ、クワイエットアワー

その店に入るとふだん流れていた音楽は聞こえず、照明も暗くなっていました。足を運んだ女性客から店に電話がかかってきました。

「ありがとうございました」、お礼の電話でした。

店の音が消え、明かりが暗くなるのは毎週1回、1時間。こうした時間を待ち望む人が世界中にいるのです。

(ネットワーク報道部 松原圭佑 金澤志江 首都圏局 及川知紀 SNSリサーチ 三輪衣見子)

「ありがとうございました」、お礼の電話でした。

店の音が消え、明かりが暗くなるのは毎週1回、1時間。こうした時間を待ち望む人が世界中にいるのです。

(ネットワーク報道部 松原圭佑 金澤志江 首都圏局 及川知紀 SNSリサーチ 三輪衣見子)

だめもとの電話

この店は宮城県にあるツルハドラッグ富谷ひより台店。

毎週土曜日、開店する9時から1時間だけ、BGMを止めたり、照明を暗くしたりしています。

音や照明などに敏感に反応してしまう“感覚過敏”の症状がある人たちが、買い物しやすい時間「クワイエットアワー」を設けたのです。

きっかけはツルハドラッグの別の店で「クワイエットアワー」があることを知った女性からかかってきた1本の電話でした。

毎週土曜日、開店する9時から1時間だけ、BGMを止めたり、照明を暗くしたりしています。

音や照明などに敏感に反応してしまう“感覚過敏”の症状がある人たちが、買い物しやすい時間「クワイエットアワー」を設けたのです。

きっかけはツルハドラッグの別の店で「クワイエットアワー」があることを知った女性からかかってきた1本の電話でした。

ツルハ 経営管理・総務グループ 広報 渡邉雅志さん

「私が電話を受けたのですが、『感覚過敏があり、買い物が不安でつらい、楽しくない』とおっしゃったんです」

「自分にとって買い物は日常のことです。当たり前のことです。それがつらいのだ、という声を直接聞いてショックでした」

「私が電話を受けたのですが、『感覚過敏があり、買い物が不安でつらい、楽しくない』とおっしゃったんです」

「自分にとって買い物は日常のことです。当たり前のことです。それがつらいのだ、という声を直接聞いてショックでした」

富谷ひより台店ですぐ取り組み始めたところ、女性から渡邉さんに再び電話がかかってきました。

「『“だめもと”で連絡しました、そうそうの対応がうれしかった、ありがとうございました』というお礼の電話でした」

「当たり前に買い物ができる、そうした機会を広げていきたいと思っています」

「当たり前に買い物ができる、そうした機会を広げていきたいと思っています」

現在、クワイエットアワーを設けているのは23店舗。

渡邊さんが言う“当たり前に買い物ができる店”が少しずつ増えてきています。

渡邊さんが言う“当たり前に買い物ができる店”が少しずつ増えてきています。

“どうせ…”をなくせる

クワイエットアワーは海外で始まり、最近ネット上で「日本でもぜひ」「待ち望んでいた」など、導入を期待する投稿が広がりました。

また感覚過敏の当事者の中には、クワイエットアワーの導入などをサポートしようと会社を立ち上げた人も出てきました。

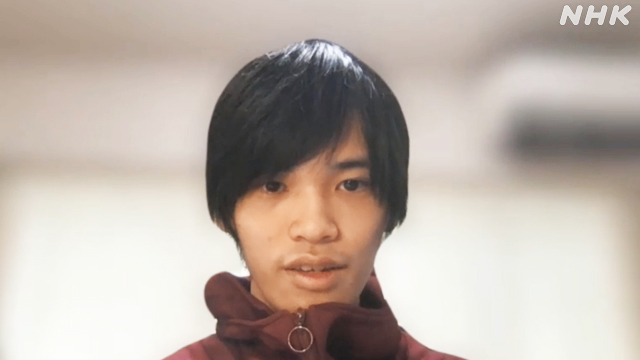

千葉県の高校2年生加藤路瑛さんです。加藤さんは音に敏感な聴覚過敏の症状などがあります。

“クラスメイトの話し声”。

“授業中にペンを走らせる音”。

中学のころにはそうした教室の音でも頭が痛くなり、学校に通えなくなったといいます。

また感覚過敏の当事者の中には、クワイエットアワーの導入などをサポートしようと会社を立ち上げた人も出てきました。

千葉県の高校2年生加藤路瑛さんです。加藤さんは音に敏感な聴覚過敏の症状などがあります。

“クラスメイトの話し声”。

“授業中にペンを走らせる音”。

中学のころにはそうした教室の音でも頭が痛くなり、学校に通えなくなったといいます。

加藤路瑛さん

「私の場合は小さい音でも大きく聞こえ、遠くの音でも耳元で鳴っているように聞こえるんです。教室でも廊下でも苦手な音から逃げられず、とてもつらかったです。友達から遊園地などに誘われたこともありましたが、“どうせ体調が悪くなるだろう”と思って断らざるを得なかったこともつらい思い出です」

「私の場合は小さい音でも大きく聞こえ、遠くの音でも耳元で鳴っているように聞こえるんです。教室でも廊下でも苦手な音から逃げられず、とてもつらかったです。友達から遊園地などに誘われたこともありましたが、“どうせ体調が悪くなるだろう”と思って断らざるを得なかったこともつらい思い出です」

クワイエットアワーはその“どうせ…”がなくなる取り組みだと話しています。

「例えば、どこどこに行きたいと思っても“どうせつらくなるから”と行けないでいた。それがクワイエットアワーがあることで外に出ようというきっかけになると思うんです。国内ではまだ事例が少ないので、もっと広がるように力を注ぎたいです」

そんな事例も日本で少しずつ広がってきています。

次はクワイエットアワーに取り組んだ2つの水族館の話、少しの工夫がたくさんの子どもたちに楽しみをもたらした話です。

次はクワイエットアワーに取り組んだ2つの水族館の話、少しの工夫がたくさんの子どもたちに楽しみをもたらした話です。

素敵な感性伸ばしてあげられる

高知県土佐清水市の足摺海洋館で「フレンドリーデー」と名付けたイベントが行われたのはことし5月でした。

主催は高知県。

感覚過敏の人に配慮して館内のBGMの音を小さくし、明るいところは少し暗く、暗いところは逆に少し明るくして感覚への刺激を減らしたのです。

主催は高知県。

感覚過敏の人に配慮して館内のBGMの音を小さくし、明るいところは少し暗く、暗いところは逆に少し明るくして感覚への刺激を減らしたのです。

発達障害のある人の中には、感覚への刺激に敏感なケースがよくあります。

このため発達障害の子どもの保護者会などに案内を出したところ、11人から申し込みがありました。

このため発達障害の子どもの保護者会などに案内を出したところ、11人から申し込みがありました。

当日は他の来館者もいます。

「感覚が過敏なためにパニックになってしまう方がいらっしゃるかもしれません」

「大きな声を出したり、走り回ったり、順路を逆走したりもOKにしています」

「温かく見守りながら一緒に楽しんでいただければと思います」

「大きな声を出したり、走り回ったり、順路を逆走したりもOKにしています」

「温かく見守りながら一緒に楽しんでいただければと思います」

などと書かれた看板やチラシを作りました。

県の担当者はその日、楽しそうに走り回る子どもたちやエスカレーターを逆走する男の子の姿も見たと言います。

そして忘れられないのは顔見知りの母親から、かけられたことばでした。

県の担当者はその日、楽しそうに走り回る子どもたちやエスカレーターを逆走する男の子の姿も見たと言います。

そして忘れられないのは顔見知りの母親から、かけられたことばでした。

県の担当者

「『ほかのお客さんの迷惑になりそうで、いままで水族館には行けなかった、来れてよかった』そうおっしゃたんです」

「『ほかのお客さんの迷惑になりそうで、いままで水族館には行けなかった、来れてよかった』そうおっしゃたんです」

イベントの後のアンケートも、同じ思いのことばでうめつくされていました。

少し長いですが、出かけることのハードルの高さと、出かけられた後の、親子のうれしさがよく記されているため紹介させていただきます。

少し長いですが、出かけることのハードルの高さと、出かけられた後の、親子のうれしさがよく記されているため紹介させていただきます。

「お出かけや旅行はとても気が重くなりがちです。どれだけ下調べをして準備をして出かけても、事前の情報では突然の音や明るさ暗さなど感覚に関する情報はありません」

「結果『こどもが疲れてすぐに帰りたがる』『グズグズ機嫌が悪くなり楽しめなかった』など本人も家族も辛い、苦い思い出になりがちでだんだんと外出が面倒になってしまっていました」

「このような取組みがもっとあれば、こどもの良いところ、素敵な感性を伸ばすこともしてあげられると感じました」

「結果『こどもが疲れてすぐに帰りたがる』『グズグズ機嫌が悪くなり楽しめなかった』など本人も家族も辛い、苦い思い出になりがちでだんだんと外出が面倒になってしまっていました」

「このような取組みがもっとあれば、こどもの良いところ、素敵な感性を伸ばすこともしてあげられると感じました」

「他の方に迷惑を掛けるかもという思いから、お出かけの際は常に周りの目を気にしたり謝ったりしています」

「ほかの水族館で水槽のモーター音や過剰なBGMに反応してしまい騒いでしまった経験から水族館から足が遠のいていました」

「普段よりは気を張らずにお出かけを楽しむことができました」

「ほかの水族館で水槽のモーター音や過剰なBGMに反応してしまい騒いでしまった経験から水族館から足が遠のいていました」

「普段よりは気を張らずにお出かけを楽しむことができました」

子どもたちに思い出をつくりたい、そのことを諦めてしまっていた人たちが安心して過ごすことができた「フレンドリーデー」。

高知県は継続的にこの取り組みを行おうと検討を進めています。

高知県は継続的にこの取り組みを行おうと検討を進めています。

音が魅力のショーから音を消す

北海道小樽市のおたる水族館は、ことし7月と10月の2日間、館内のBGMなどを流さない「音のない水族館」というイベントを実施しました。

きっかけは、自閉症で大きな音が苦手な「聴覚過敏」の児童の母親から寄せられた一通のメールでした。

きっかけは、自閉症で大きな音が苦手な「聴覚過敏」の児童の母親から寄せられた一通のメールでした。

小樽水族館公社 梅津真平 取締役

「『息子はイルカショーが好きだけど聴覚過敏のため、生のショーを見たことがない。そんな子どもたちがいることを知ってほしい』といった内容でした」

「『息子はイルカショーが好きだけど聴覚過敏のため、生のショーを見たことがない。そんな子どもたちがいることを知ってほしい』といった内容でした」

どうにかしてイルカショーを見てもらいたい。

水族館はメールを寄せた保護者を通じて支援団体などから「聴覚過敏」について学ぶところから始め、イベントの計画を練り始めました。

BGMやアナウンスを取りやめることは、すぐ決まりましたが、いちばんの難題は音を出さないで、楽しみにしているイルカのショーをどう行うかでした。

イルカのショーは、演技が際立つように軽快な音楽を流しながらジャンプをさせたり、水面に浮かぶフラフープを口先で回させたりしています。

司会者が、各演技の説明をし、ショー全体を盛り上げています。

にぎやかな音が、ショーの引き立て役だったのです。

水族館はメールを寄せた保護者を通じて支援団体などから「聴覚過敏」について学ぶところから始め、イベントの計画を練り始めました。

BGMやアナウンスを取りやめることは、すぐ決まりましたが、いちばんの難題は音を出さないで、楽しみにしているイルカのショーをどう行うかでした。

イルカのショーは、演技が際立つように軽快な音楽を流しながらジャンプをさせたり、水面に浮かぶフラフープを口先で回させたりしています。

司会者が、各演技の説明をし、ショー全体を盛り上げています。

にぎやかな音が、ショーの引き立て役だったのです。

梅津真平 取締役

「初めは、どうやってショーを行えばいいかわからないという、現場の声もありました。ただ、だんだんとアイデアや新しい考え方が出てきたんです」

「初めは、どうやってショーを行えばいいかわからないという、現場の声もありました。ただ、だんだんとアイデアや新しい考え方が出てきたんです」

迎えた「音のない水族館」の日、聴覚過敏の特性のほか、BGMやショーの司会がないことを知らせる大きなポスターを入り口に設置しました。

課題だったイルカのショーは演技中の音楽を流さないことで着水時の音などがダイナミックに届くようになり、別の魅力が生まれました。

司会者による演技の説明は、大きなボードに要点をまとめて伝えてみました。

課題だったイルカのショーは演技中の音楽を流さないことで着水時の音などがダイナミックに届くようになり、別の魅力が生まれました。

司会者による演技の説明は、大きなボードに要点をまとめて伝えてみました。

「音のない水族館」のイベントが終わった翌日、きっかけを作ってくれた母親からメールが届きました。

「朝起きて(子どもが)『音のない水族館終わっちゃったね』『楽しかった、イルカかっこよかった』僕も見られたよと話してくれました。堂々と一番前の席で最高の笑顔で見せていただきました」

「人がたくさんいる中でも入れたこと、見られたこと、本人なりにうれしく自信へつながったのだと思います。本当にありがとうございました」

「人がたくさんいる中でも入れたこと、見られたこと、本人なりにうれしく自信へつながったのだと思います。本当にありがとうございました」

ふだんとは違うショーだけれど、これまで見ることさえできなかった人たちが心から楽しめるショーになっていました。

おたる水族館では今後も「音のない水族館」を定期的に開催する予定です。

おたる水族館では今後も「音のない水族館」を定期的に開催する予定です。

もちろんよい取り組みだけど

誰もが安心して利用できるため、誰もが安心して楽しめるためにと、取り組みが出始めた「クワイエットアワー」。

その考え方が施設や店舗でとどまらないようにしてほしいという声もありました。

話を聞いたのは神奈川県の筑波大学附属久里浜特別支援学校。

その考え方が施設や店舗でとどまらないようにしてほしいという声もありました。

話を聞いたのは神奈川県の筑波大学附属久里浜特別支援学校。

およそ50人の子どもが通っています。

聴覚過敏の症状がある子どもが10人以上いて、ヘッドホンのように両耳を覆い聴覚を保護する「イヤーマフ」をつけて授業を受ける子どももいます。

音との戦いは日常で、苦手な音に耳を塞ぐ子どもや、声を出して音を和らげようとする子ども。中には頭痛で頭を抱え込んだり、涙を浮かべたりする子どももいます。

強い光やにおいに敏感な子どももいるそうです。

聴覚過敏の症状がある子どもが10人以上いて、ヘッドホンのように両耳を覆い聴覚を保護する「イヤーマフ」をつけて授業を受ける子どももいます。

音との戦いは日常で、苦手な音に耳を塞ぐ子どもや、声を出して音を和らげようとする子ども。中には頭痛で頭を抱え込んだり、涙を浮かべたりする子どももいます。

強い光やにおいに敏感な子どももいるそうです。

筑波大学附属久里浜特別支援学校 齋藤豊 副校長

「感覚過敏の方にとってクワイエットアワーはもちろんよい取り組みだと思います。ただ、配慮をしている施設や店があっても、例えばそこにたどりつくまでの音などが大変だったりするんです。ある場所だけが取り組みを考えるのではなく、世の中全体が対応する意識を持つこと。それが当たり前の社会になってくれたらうれしいんです」

「感覚過敏の方にとってクワイエットアワーはもちろんよい取り組みだと思います。ただ、配慮をしている施設や店があっても、例えばそこにたどりつくまでの音などが大変だったりするんです。ある場所だけが取り組みを考えるのではなく、世の中全体が対応する意識を持つこと。それが当たり前の社会になってくれたらうれしいんです」

少しずつ広がる「クワイエットアワー」。

何気ない日常の中にも困難がある人たちがいることを知る、最初の一歩なのかもしれません。

何気ない日常の中にも困難がある人たちがいることを知る、最初の一歩なのかもしれません。

横浜国立大学の中川辰雄名誉教授が12年前、特別支援学校で行った調査。聴覚過敏の子どもに、症状が表れやすい音を尋ねたところ、日常の何気ない音も多く回答が寄せられた。

拍手、ひげそり、ミキサー、掃除機、楽器、歌声、揚げ物で具材を投入した音、食器を机に置く音、スプーンがコップに当たる音、ドアが閉まる音、家の中で自分の足音、スポーツ中継の歓声、くしゃみや鼻をかむなど

中川名誉教授は、こうした症状のある人が暮らしやすい安全なスペースを広げることが必要だと指摘する。

拍手、ひげそり、ミキサー、掃除機、楽器、歌声、揚げ物で具材を投入した音、食器を机に置く音、スプーンがコップに当たる音、ドアが閉まる音、家の中で自分の足音、スポーツ中継の歓声、くしゃみや鼻をかむなど

中川名誉教授は、こうした症状のある人が暮らしやすい安全なスペースを広げることが必要だと指摘する。